有的孩子上学,有的孩子写歌。庾恩利在18岁这年,写了首英文歌。伊能静很开心,把这歌当作大事,不光自己高兴,还拉来很多明星一起捧场。大家都转发,大家都点赞,好像都很看好。

朱一龙、成龙、刘亦菲、张国立,还有人穿着庾恩利做的衣服,都出场了。伊能静还发了好几条消息,说儿子的歌很棒。有的人说:“这是顶流的造星方式。”

可是,“音乐圈不是朋友圈。”网友们不买账,说这些明星捧场没有用,大家反而关心:歌好不好听?结果数据出来,“新歌没人听,讨论也不多。”热搜上也没看到什么消息。

明星孩子的烦恼,真的很多

“你是谁?”没了爸妈的光环,谁都要回答观众的提问。庾恩利不是第一个,也肯定不是最后一个。

黄奕的女儿、沈佳润、小沈阳的女儿、窦靖童——这些名字大家不会陌生,他们都有类似经历:一开始观众都挑毛病,各种标签贴在身上,可作品一火,大家马上改口夸努力。

沈佳润专辑销量,刚开始几十张;抖音爆了之后,大家都说她“努力”;窦靖童一度也被调侃“王菲女儿”,但后来作品立住了,大家又说“自己真有实力”。

这场景,看了很多遍。就是“没有作品,光环只会变压力。”

家庭关系,谁也不容易

伊能静拼了,观众都看得出来。可秦昊怎么没帮忙呢?其实这事也挺难。

“不是亲爸爸,得有分寸。”秦昊和庾恩利,气质也不一样。一个搞电影一个写歌,观众觉得不搭。

秦昊还是管自己事业和女儿米粒,庾恩利的事基本不参与。就算出来帮忙,观众也不会买账,反而觉得家庭有问题。帮也不是,不帮也不是。

“全能”真的有用吗?

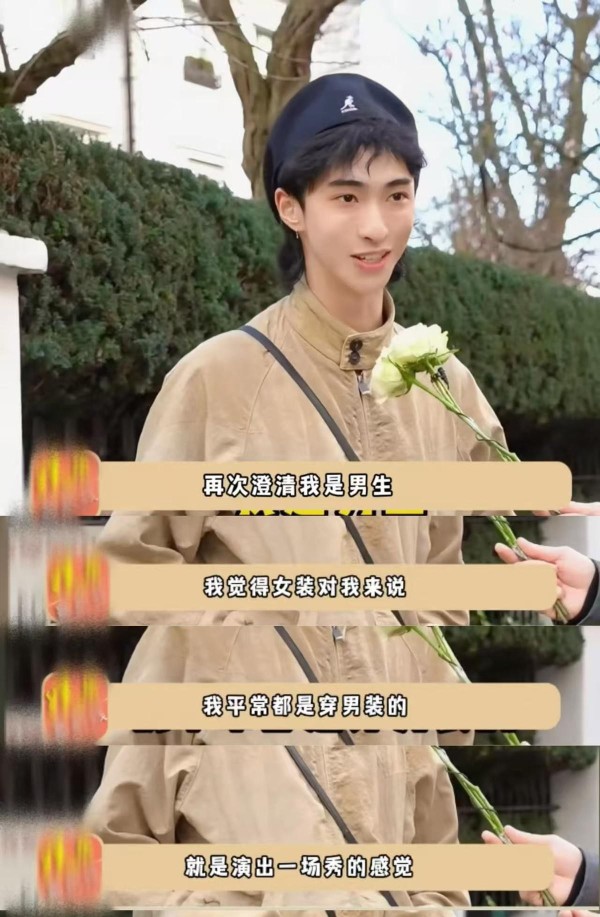

庾恩利学历不错,纽约大学导演专业;13岁写歌,会设计,作品有人穿,和王嘉尔拍过视频。看起来是个很厉害的孩子。

可是,这么多身份,观众反而记不住他是哪一个。“歌手?设计师?还是综艺咖?”这个定位太模糊,观众根本没法集中注意力。

欧阳娜娜先专注大提琴,木村光希一心当模特——大家记得他们胃口很清楚。但要是啥都碰一下,最后就啥都记不住了。

妈妈的矛盾,孩子看得见

伊能静嘴上说,“让儿子靠自己赢得尊重”。可实际上,几乎每一步都靠人脉。观众看得清楚,这种“言行不一”大家最不喜欢。

如果坦然做星二代,大家可能觉得态度很真实;但嘴上说靠自己,行为却一直刷关系,这样观众就觉得虚伪。

伊能静的人气其实没那么高,如今拉流量也没以前那么容易。久而久之,这种努力变成了“一场母爱困局”。

观众说:作品过硬,别的都不是事。

明星孩子和路人,难道真有区别?

有些人以为生在星家就能一路顺风,其实并不是。天生高起点,也意味着被关注多——好和坏大家都盯着呐。

你要吃上明星家庭的资源,也要承受大家更高的期待。光环可以带起步,但到了作品的时候,还是要靠自己。

资源是推不动的,只能靠好作品

明星朋友、父母、圈内大咖,大家都能帮忙转发,拉流量。可是大家看好归看好,歌还是要用耳朵听。

很多人都在说:“只要好听大家自然追。”沈佳润靠爆款翻身,窦靖童靠作品磨出来——大咖们的转发只是一阵风,观众要的是内容。

观众的选择,谁也骗不住

无论是谁,最后都要面对听众。如果歌不好听,努力再多也是白费。庾恩利这次新歌扑街,不是偶然,也是经常的娱乐圈现象。

观众不关心你是谁,关心你唱了什么,做了什么或者写了什么。只要作品有内容,光环才不是负担。

大家要的,就是动作和成绩。

未来在哪?大家都在等答案

庾恩利还有机会吗?有人说沈佳润爆款歌火了,窦靖童靠好作品赢了。机会一直都在,关键是得能沉下心来,“熬出一首作品,唱到别人心里。”

线下演出,音乐节,和听众面对面。那才是硬道理。资源再大,曝光再高,观众还是用眼睛和耳朵投票。

好作品,不用刷流量

大家都在讨论,“母子关系如何,作品啥样。”这些问题,其实答案很简单。

你是谁,观众不关心。能不能打动人,观众很在意。伊能静用尽关系、朋友帮忙,舞台灯光都准备了,但最后还是要看庾恩利的作品。

娱乐圈的规则,作品不好,谁也救不了。

有关系能起步,有作品才能站稳!

这就是娱乐圈的“老规矩”:作品才是硬通货。明星帮忙可以有一时新鲜,但时间久了,只剩下作品和观众。