跳出“京味儿”舒适区,刘家成如何“生万物”

【流媒体网】摘要:导演刘家成《生万物》以真实农村题材创新叙事,获台网双爆佳绩。

当《生万物》以破10000热度席卷各大平台时,导演刘家成正埋首机房,为4月份杀青的新剧《好好的时代》(暂定名)做后期。这位以“京味剧”闻名业界的导演,近几年却一反常态,频频跳出舒适区——从聚焦航母舰载机试飞员的《海天雄鹰》,到以鲁南农村土地变迁为背景的《生万物》,再到跨年代大戏《好好的时代》,刘家成用“上天入地”的创作轨迹,诠释一位成熟导演的“固本”与“开新”。

长剧快播 台网双爆

按原定计划,《生万物》应于CCTV-8电视剧频道两集连播,但因排播需要,改为“三集连播、十余天收官”。这一调整起初让部分观众和粉丝感到遗憾,“导演,这么辛辛苦苦拍的剧,不能这么快就播完啊!”刘家成的微博评论区一度被网友留言淹没。

“我一条都没回复,但心里清楚这是个好事。”刘家成的判断基于对当下收视环境的深刻洞察,“年轻人追不动长剧,他们需要更紧凑的节奏,更密集的爽感。这种‘长剧快播’的模式恰恰符合当下观众的追剧需求。”

事实证明,这一决策是正确的。酷云实时数据显示,该剧开播10分钟收视率即突破2%,首集峰值2.6813%,第二集峰值2.6811%,第三集扛住“关机潮”,守住2.16%高位。

网络端热度持续攀升。该剧上线不久,爱奇艺热度指数破6000。“我们在群里互相打气,说争取把热度推到6500。我正准备睡觉,接到电话说热度破7000了。”刘家成难掩兴奋,立即在微博分享这一喜讯。第二天一早,热度再度刷新,突破8000大关。“很多年轻人半夜追剧,早上起来继续看,还有人看完电视台播出的三集,又去平台补后两集。这种跨屏、跨时段的观看行为,是当代观众收视习惯的真实写照。”至发稿,《生万物》热度已经破万。

“‘长剧快播’的前提是有干货。”刘家成强调,“如果是‘注水剧’,快播也没用,观众只会快进。”《生万物》的成功,恰恰证明优质内容与快节奏播出结合,能产生化学反应。该剧前三集即呈现“大婚绑架、父拒赎女、妹替嫁、决裂离家、嫁庄稼汉”五重冲突,女主角宁绣绣(杨幂 饰)48小时命运逆转被网友称为“两集顶半部剧”。

“一上来就播3集,让观众直接看到高潮和反转,这种爽感是留住观众的关键。”刘家成认为,传统播出模式往往需要数集铺垫,在当下观众耐心阈值越来越低的背景下,很容易造成观众流失。他在与平台领导交流时曾提出质疑,“一集40多分钟的标准是几十年前定的,当时观众时间宽裕,选择有限,电视剧是家庭晚间固定的娱乐活动,长剧集、慢节奏与广告投放形成完美闭环。但今天一切都变了,观众已经跑在前面了,创作者不能躺在舒适区,要根据新的播出形式调整叙事节奏,同时不能牺牲内容质量。”

取舍与升华

刘家成的办公桌上,放着四五部待拍的“京味剧”剧本。“它们都不错,但还不够好。如果新作品不能超越之前,我宁愿不拍。”

2021年,刘家成完成军旅题材剧《海天雄鹰》的拍摄。这部聚焦航母舰载机试飞员的作品,在CCTV-1综合频道播出后,获得不俗反响。“拍完‘上天’的,正好碰到‘入地’的《生万物》。一个天上,一个地下,这种创作跨度让我兴奋。”更吸引刘家成的是,《生万物》聚焦中国影视作品中少见的主题——农民与土地的关系,“它来得正是时候。”

原著小说《缱绻与决绝》以四代人的命运变迁,展现中国农村的沧桑巨变。刘家成带领编剧在改编时大胆取舍,保留了原著内核——对中国农村社会各阶层的全景式展现。“地主、富农、中农、贫农,每个阶层在时代变革中都有独特的命运轨迹。这种复杂性是作品的魅力所在。”同时,刘家成调整了时间跨度。“电视剧观众很难接受主角一代代更替,刚对第一代人建立感情,第二代就来了,等第四代出现时,观众早弃剧了。”经过反复推敲,创作团队最终将故事聚焦1927年至1947年这20年间,以两代人的命运为主线。

这种改编并非简单删减,而是“集中与放大”的艺术。小说中点到为止的情节被充分展开,未曾着墨的故事线被重新编织。剧本前后修改六七稿,耗时一年多,甚至拍到中途还在调整。“杨幂经常半夜发微信跟我讨论角色,”刘家成笑道,“虽然让我失眠好几次,但这种创作热情值得鼓励。”

原著中,宁绣绣是逆来顺受的传统女性,封大脚(欧豪 饰)是典型的窝囊农民形象。剧中,宁绣绣从“嫁鸡随鸡”的认命女子,蜕变为“认命不认输”的新女性形象。她从抗拒农民身份到主动融入,从逆来顺受到当家作主,完成了一个女性的成长弧光。“大脚作为男主角,虽不需要刻意设置主角光环,但人物要有魅力,得让观众喜欢。”刘家成和编剧商量,在剧中新增了大脚勇闯土匪窝救绣绣、面对屠城危机挺身而出等情节。“嫁人就嫁封大脚”的弹幕反馈,印证了改编的成功。

原著书名《缱绻与决绝》透着悲情与撕裂,电视剧更名为《生万物》,蕴含更多希望与力量。“‘生’是向上的,给人希望的。”在刘家成看来,优秀的文艺作品需要批判性,但更重要的是传递希望和温暖。就像原著以沉重现实收尾,剧集则增加了浪漫主义色彩的戏份:年迈的男女主角突然回到年轻时,站在新分到的土地上,许下“五谷丰登,天下太平”的朴素愿望。“这是农民最真实的期盼,也是我们对美好生活的向往。”

让土地“活”起来

在山东临沂的一座百年古村落里,刘家成带领团队完成了一场真实的影像实验。

“那不是搭的景,是真实村落。”回忆选景过程,刘家成眼中依然闪烁着发现宝藏般的兴奋。美术团队跑遍全国,始终找不到理想场景。开机在即,所有人焦虑不已。直到他们偶然发现临沂的这座已整体搬迁的空村。“进村走了两三分钟,我就决定在那儿拍。”在刘家成眼中,这座有着上百年历史的村庄,保留着最原始的烟火气——院落里自然生长的树木、斑驳的土墙、历经风雨的农具,都是人工布景无法复制的。唯一新建的是费家宅院。为突出它与其他农舍的差异,刘家成特意要求建筑风格要“带着点资本家的洋气”。这种对比不仅强化了剧中阶级差异的视觉表达,也让每个场景都有了独特性格。

为真实呈现农耕文明的四季轮回,刘家成采用“分季拍摄”方案。4月初春寒料峭时开机,镜头里是光秃秃的枝丫和刚刚翻新的土地;盛夏时节重返拍摄地,镜头里已是郁郁葱葱的庄稼;到了冬季,剧组转战东北,拍摄雪景和土匪窝的戏份。由于剧情涉及四季变迁,剧组不得不在40°C高温下补拍冬天的戏份,演员穿着厚棉袄汗如雨下。为了拍摄不同阶段的农田,美术组甚至临时开垦山路,在荒地上“种”庄稼。

服化道方面,刘家成坚持“真实但不粗糙”原则。农民的衣服要有补丁,补丁得缝在衣服最容易磨破的地方,要真实且自然破旧;地主宁学祥的棉袄虽破,但内衬要露出毛皮,以体现他的虚荣。就连农具,也大多是从当地博物馆借来的真品。“真正的农民一眼就能看出真假,我们不能糊弄。”

刘家成请来当地农民做顾问。“锄地时手腕要这样转”“挑担子要借腰力”,这些细节指导让演员的劳作戏份格外真实。有一场戏,新来的演员表演锄地时气喘吁吁,刘家成立即喊停,“真正农民不可能这样,你这演得太假了。”后来,这位演员跟着老乡学了一整天,终于掌握了举重若轻的“农活儿韵律”。

为了更准确地诠释人物,杨幂在开拍前专门去农村住了十几天,学习生火、挑水、劈柴,只为呈现“农妇”的真实感。“我不会把你拍得漂亮,但会把你拍得美。”刘家成对杨幂说的这句话,道出了他的美学追求——美在于真实,在于准确。

上阵“父子兵”

与儿子刘洋联合执导,是这部剧的特殊注脚。刘洋的导演之路始于胶片时代。作为北京电影学院最后一批使用胶片拍摄的学生,他在严格的学院教育中打下坚实基础。“他们班只有12个学生,却有10多位老师,几乎是手把手地教。”刘家成谈起儿子的求学经历,语气中带着欣慰。更难得的是,刘洋从小在片场长大,耳濡目染积累了丰富的实践经验。

这种得天独厚的成长环境,造就了刘洋独特的创作视角。他执导的《青山是故乡》在央视播出后成绩亮眼。这部没有明星的农村剧,凭借质朴真实的创作风格打动观众。“他比我还了解农村戏,”刘家成笑着说,“所以拍《生万物》时,我就想一定要让他参与。”

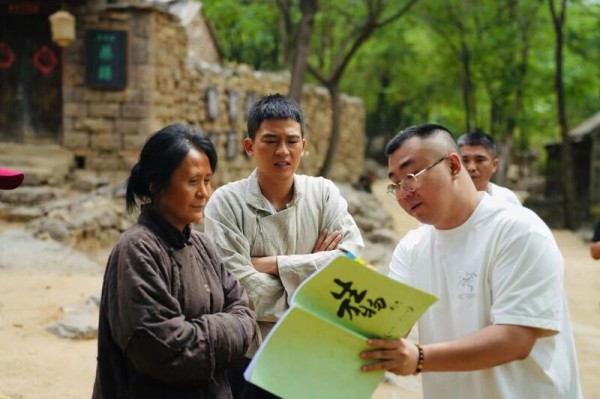

刘洋(右一)担任B组导演

在《生万物》的创作中,父子二人互补。刘洋负责B组拍摄,充分发挥其摄影专业优势,为剧集注入年轻化影像风格。“他知道年轻人喜欢什么,哪些戏可以简略,哪些戏必须强化。有时我觉得需要大段铺陈,他却说观众已经懂了。”刘家成介绍,剧中一些快节奏的冲突戏、更具电影感的镜头,很多来自于刘洋的建议。他则把控整体风格,确保剧集的厚重感不被冲淡。这种代际碰撞,让作品既有传统的厚重,又不失现代的灵动。

刘家成原本计划与刘洋合作三部戏,结果拍完第二部《好好的时代》后,儿子就主动“请辞”了。“他觉得受我‘压制’,想独立发展。”在刘家成看来,这种“叛逆”恰恰是成长的标志。对于年轻一代导演的成长,他深感欣慰,同时以过来人的经验建议他们,要以虔诚的学徒心态对待这一职业,“现在的创作环境不比从前,年轻人更要脚踏实地。”

创作是一件快乐的事吗?对于这个问题,刘家成的答案出人意料,“创作中更多的是痛苦。”每天收工后,他还要研究剧本、做拍摄计划,睡几个小时又要开工。遇到下雨不能拍,一天损失上百万(元),那种压力常人难以想象。不过,“当看到自己精心打磨的镜头呈现在荧屏上,当听到观众真诚的反馈,所有艰辛都化作无与伦比的成就感。”

在农村剧式微的当下,刘家成坚信土地叙事的力量。《生万物》中那些充满诗意的镜头——大雪红袄的视觉冲击、牛图腾的精神象征、土地变革中的命运浮沉,都在诉说着一个朴素的真理:真正打动人的,永远是从土壤里生长出来的故事。正如他所说:“再宏大的主题,最终都要靠鲜活的人物命运来支撑。”在刘家成的导演哲学里,创新不是跟风,而是深耕;突破不是颠覆,而是回归——回归土地,回归人性,回归艺术最本真的力量。

对话刘家成:农村题材仍是影视富矿

《综艺报》:从原著《缱绻与决绝》到电视剧《生万物》,剧名变化有何深意?

刘家成:《缱绻与决绝》这个书名更强调情感的撕裂和决断,《生万物》则突出生命力和希望。在改编过程中,团队保留了原著对各个社会阶层的深刻刻画,特别是地主宁学祥、富农费家及贫农大脚等不同家庭在时代变革中的命运轨迹,同时,在人性上,打破阶层界限,呈现人性的复杂。这些人物命运的交织,构成了真实而立体的农村社会图景。

《综艺报》:基于这种变化,叙事上有哪些调整?

刘家成:主要是叙事重心的调整。原著以绣绣个人命运为主线,批判性与悲剧色彩更强。电视剧构建了更丰富的群像戏,通过三个家庭的不同选择,展现更广阔的社会变迁,如地主家庭的衰落、贫农家庭的奋斗等,得到更均衡的呈现。同时,剧集注重在展现历史伤痛时,传递人性的温暖与希望。优秀作品需要批判精神,但批判方式可以多元。剧集并非简单揭露黑暗,而是站在更高视角,通过展现善的力量,引导观众思考。传递希望比呈现黑暗更重要。

《综艺报》:不少观众将倪大红饰演的父亲宁学祥与“苏大强”比较,杨幂还在社交平台喊话姚晨,“姐,这爹你也熟,你帮俺评评理。”你如何看待两个角色的关联?

刘家成:说来有趣,我因当时拍戏太忙,没看过那部剧。观众将这两个父亲角色联系起来,自然在情理之中,毕竟都是倪大红老师塑造的经典形象。这种比较恰恰彰显了倪老师的表演功力。倪大红老师演绎得真实细腻,让观众看到一个在时代变革中挣扎的传统父亲形象,既可恨,又可叹。

《综艺报》:从决裂到和解,你如何处理宁绣绣和宁学祥的关系转变?

刘家成:处理这段父女关系时,我尤其注重保持人性的真实性与复杂性。无论处于何种历史背景,亲情都是难以割舍的情感纽带。团队修改了原剧本中一些极端的设定,如绣绣对父亲遭遇无动于衷的情节。取而代之的是通过一系列细节,展现她内心的矛盾:看到他人被批斗,她会不自觉地联想到父亲可能面临的处境;她虽参与革命活动、绣了革命旗帜,但看到有人要批斗父亲时,仍会不由自主地担心,想回去查看情况。这种内心的挣扎与矛盾,真实反映了亲情的力量,也让人物关系转变更加真实可信。

《综艺报》:剧中有诸多意象化的镜头语言,如何通过镜头叙事展现人物性格和命运?

刘家成:我们极为注重用镜头来讲故事。例如,绣绣的两场轿帘戏:第一场是她见费文典,她决绝地放下轿帘,以慢镜头呈现“从此隔绝”;第二场是封大脚掀开轿帘迎娶她,同样用特写展现“新生开启”。“一放一掀”这两个对比镜头,生动传达人物的命运转折。费文典被逼在祖宗面前表态时,导演让摄影拍摄了他抬脚迈门槛又收回的慢镜头。“一进一退”之间,展现封建礼教对人性的束缚。剧中还有诸多蒙太奇对比镜头,像绣绣在封家与妹妹在费家的平行剪辑,强化了命运的反差,让观众更直观地感受时代洪流对人物命运的冲击。牛是中国农民的图腾,象征勤劳与忠诚。剧中多角度展现牛,既是对土地的礼赞,也暗喻农民如牛一般任劳任怨的品质。这种意象贯穿全剧,成为重要的精神符号。费家的祠堂刻意不设窗户,封闭的空间象征着封建牢笼。费左氏跪在祠堂面对祖宗牌位及三从四德的羁绊,与追求自由的绣绣形成强烈对比,也传递人应挣脱枷锁的主题。

《综艺报》:你此前执导过多部年代剧,《生万物》在创作风格上有哪些坚持与突破?

刘家成:我始终秉持两个核心原则:一是对真实性的极致追求,涵盖场景还原、人物塑造及细节把控等各方面;二是注重与观众达成情感共鸣。多年来,无论拍摄何种题材,我都要求作品能观照现实,给予观众启发。

此次创作实现突破。在题材广度方面,不同于以往聚焦胡同四合院里的家长里短,《生万物》展现整个时代的变迁,通过不同阶层命运的交织,勾勒一幅更为宏大的历史画卷。在视听语言上,我尝试将写实与写意相结合,融入大量浪漫主义表现方式,例如,绣绣娘出殡那场戏,让现实中的绣绣与绣绣娘的幻象相遇,这种超现实的设计,满足了剧中人物和观众的双重需求。

《综艺报》:此次创作给你带来哪些新感悟?

刘家成:这部剧让我更加坚信一个道理——即便历史叙事再宏大,最终都要落脚于具体的人物命运。比如,我们通过展现绣绣从地主小姐转变为普通农妇的过程,以及封大脚这位憨厚农民在乱世中的坚守,让观众感受时代洪流下普通人的挣扎与成长。这种以小见大的叙事方式,将是我未来创作的重要方向。

《综艺报》:近年来,农村题材剧数量有所减少,在你看来,应如何突破市场困境?

刘家成:关键在于找准新时代农村剧的定位。以刘洋执导的《青山是故乡》为例,该剧投资规模不大,但真实呈现当代农村新风貌,不仅收获高收视率和良好口碑,还带动拍摄地成为网红打卡地。这表明,只要作品足够真实、扎实,农村题材剧依然具有市场潜力。我建议创作者把握三个重点:一是与时俱进,展现新农村的真实变迁;二是突出地域特色,避免同质化;三是注重人文关怀,通过小人物故事,反映大时代发展。

《综艺报》:电视剧市场变化显著,你如何看待长剧发展前景?

刘家成:当前,电视剧确实处于转型关键节点。尽管不少人对长剧前景存疑,但我坚信长剧不会消亡,正如长篇小说始终具有独特价值。关键在于影视创作者要主动创新,一是提升内容品质,二是革新叙事方式。我已在主动转型,虽以“京味剧”闻名,但近年来,我刻意暂停此类题材创作,旨在突破舒适区。比如,我正在制作的新剧《好好的时代》,时间跨度40多年,将采用更契合现代观众收看习惯的叙事节奏。创作者必须与时俱进,不可固守以往的成功模式。

责任编辑:凌美

版权声明:凡注明来源“流媒体网”的文章,版权均属流媒体网所有,转载需注明出处。非本站出处的文章为转载,观点供业内参考,不代表本站观点。文中图片均来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有。如涉及侵权,请及时联系我们删除!

网址:跳出“京味儿”舒适区,刘家成如何“生万物” https://mxgxt.com/news/view/1694482

相关内容

舒适圈=不上进?跳出舒适圈成就更好的自己,成为了最大的毒鸡汤京味导演刘家成:要拍出百姓生活的味道

杨紫走出舒适区,回应解约欢瑞:我很感恩,希望扩张舒适区

主角为什么选择留在舒适区?

挑战与成长:演员如何突破舒适区,走向职业巅峰?

刘一达“虫儿系列”京味小说出版:做人不成龙,也要成条虫儿

亦舒教你如何品味生活……

“同一高度起跳”公益赛:杨舒予携手inne因你营养赋能山区儿童成长

跳出舒适圈 明星尝试玩跨界-郑州晚报数字报

井柏然:跳出舒适圈,迎接角色新生