通俗版的《乡土中国》——第六讲 家族

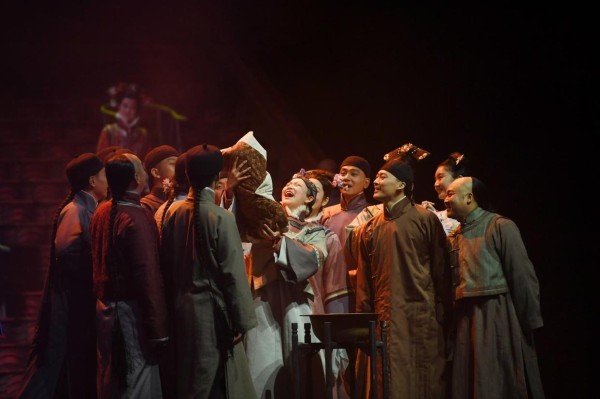

话剧《正红旗下》剧照

话剧《正红旗下》剧照

在之前的两篇文章中,我讨论了个人与群体的关系以及社会结构的不同模式,还提出了一些新的概念,比如“差序格局”和“团体格局”。我知道这些新名词可能让大家感到困惑,但因为现有的社会学术语里没有合适的名词来描述这些概念,所以我不得不创造这些新词。这些新词并不完美,有时还容易引起误解。比如,有位朋友在读了我文章的分析后,不同意我说中国乡土社会没有团体。他举例说家庭、氏族、邻里、街坊、村落不都是团体吗?显然,我们用同一个词指代了不同的事物。

为了区分结构不同的两类“社群”,我把“团体”这个词限定在较窄的意义上,只指那些由团体格局形成的社群,以区别于由差序格局形成的社群;后者我称之为“社会圈子”,用“社群”来代替通常所说的“团体”。社群是指所有有组织的人群。那位朋友列举的各种社群,大体上都属于我说的社会圈子的性质。在这里,我顺便说明一下,我并不是说中国乡土社会没有“团体”,所有社群都属于社会圈子性质,比如钱会,显然属于团体格局;我在这个分析中只是想从主要的格局来说,在中国乡土社会中,差序格局和社会圈子的组织是更重要的。同样,在西方现代社会中,差序格局也存在,但相对不那么重要。这两种格局是社会结构的基本形式,在概念上可以分得清,在实际中常常并存,只是各有侧重而已。

在概念上区分这两种格局和组织并非多余,因为这种区别确实可以帮助我们更深入地了解社会结构,避免混淆。接下来,我将根据这些概念来探讨中国乡土社会中的基本社群——“家”的性质。

我想在这里讨论的是我们乡土社会中的基本社群,通常被称为“大家庭”。我在《江村经济》中称之为“扩大了的家庭”。这些名词的主体是“家庭”,在“家庭”前加上“小”或“大”的形容词,来说明中国和西方在“家庭”形式上的差别。但现在我觉得这样做不妥,更准确的应该称中国乡土社会的基本社群为“小家族”。

我提出这个新词的原因是从结构原则上来阐明中西社会中“家”的区别。我们通常所说的大家庭和小家庭的区别,不在于规模,不在于社群包含的人数,而在于结构。一个有十几个孩子的家庭并不构成“大家庭”,而一个只有公婆和儿媳四人的家庭不能称为“小家庭”。在数量上,前者多于后者,但在结构上,后者比前者复杂,两者所依据的原则不同。

在人类学上,“家庭”这个概念有明确的定义:它是由亲子构成的生育社群。亲子指的是结构,生育指的是功能。亲子是双系的,包括父母双方;子女仅指配偶所生的孩子。这种社群的结合是为了孩子的生和育。在由个人承担孩子生育任务的社会中,这种社群是不可或缺的。但就每个家庭而言,生育功能是短期的,孩子们长大后就离开父母的抚育,去经营自己的生育事务,一代又一代。因此,家庭这种社群是暂时性的。从这个角度来看,家庭与其他社群不完全相同。学校、国家等社群并非暂时的,尽管事实上也不是永久的,但它们并非临时性的,因为它们所承担的功能是长期性的。家庭以生育为功能,从一开始就要准备结束。抚育孩子的目的就是结束抚育。关于这一点,我在《生育制度》一书中进行了详细讨论。

但在任何文化中,家庭这种社群总是承担着除生育之外的其他功能。夫妻之间的合作并不会因为子女长大而结束。如果家庭不变质,仅限于亲子构成的社群,在它形成之初和子女长大后,有一段时间只是夫妻的结合。夫妻之间固然进行着经济、感情、两性方面的合作,但所经营的事务受到很大限制,需要较多人合作的事务必须由其他社群来承担。

在西方,家庭是团体性的社群,这一点我在前面已经说明了,它有严格的团体界限。因为这个原因,这个社群能承担的事务很少,主要是生育。但在中国乡土社会中,家并没有严格的团体界限,这个社群的成员可以根据需要,沿着亲属的差序向外扩展。构成这个我所说的社会圈子的成员并不限于亲子。但在结构上扩展的路线却有限制。中国的家扩展的路线是单系的,只包括父系一方;除了少数例外,家不能同时包括媳妇和女婿。在父系原则下,女婿和已嫁的女儿都是外人。在父系方面,家可以扩展得很远,五世同堂的家可以包括五代之内所有父系亲属。

这种根据单系亲属原则组成的社群,在人类学上有一个专门的名称,叫做氏族。我们的家在结构上是一个氏族。但它和我们通常所说的族也不完全相同,因为我们所说的族是由许多家组成的,是一个社群的社群。因此,我在这里提出了“小家族”这个名词。小家族和大家族在结构原则上是相同的,不同的是数量、大小——这就是我不愿用“大家庭”而用“小家族”的原因。一字之差,却说明了这个社群的结构性质。

家族在结构上包括家庭,最小的家族也可以等于家庭。因为亲属结构的基础是亲子关系,父母与子女构成的三角关系。家族是从家庭基础上发展出来的。但包括在家族中的家庭只是社会圈子中的一环,不能说它不存在,但也不能说它是一个独立的单位,不是一个团体。

形态上的差异也引起了性质上的变化。家族虽然包括生育功能,但不限于生育功能。按照人类学的说法,氏族是一个事业组织,再扩大就可以成为一个部落。氏族和部落具有政治、经济、宗教等复杂的功能。我们的家也是如此。我的假设是中国乡土社会采用了差序格局,利用亲属的伦常来组织社群,经营各种事业,使这个基本的家变成了氏族性的。一方面,我们可以说在中国乡土社会中,无论是政治、经济、宗教等功能都可以利用家族来承担;另一方面,为了经营这些事业,家的结构不能仅限于亲子的小组合,必须扩大。而且,政治、经济、宗教等事务都需要长期持续,这个基本社群不能像西方家庭那样是临时性的。家必须是持续的,不因个人的成年而分裂,不因个人的死亡而结束,于是家的性质变成了族。氏族本身是长期的,和我们的家一样。我称这种社群为小家族,也表明了这种长期性,与家庭的临时性形成对比。

中国的家是一个事业组织,家的大小取决于事业的规模。如果事业小,夫妻合作足以应对,这个家也可以小到等于家庭;如果事业大,超出夫妻所能承担,兄弟叔伯都可以聚集在一个大家中。这说明了我们乡土社会中家的大小变化可以很大。但无论大小如何变化,结构原则上却是一致的,是单系的差序格局。

以生育社群来承担其他许多功能,使这个社群中成员的关系内容也发生了变化。在西方家庭团体中,夫妻是主轴,共同经营生育事务,子女在团体中是配角,长大后就离开团体。在那里,政治、经济、宗教等功能由其他团体承担,不是家庭的职责。夫妻成为主轴,两性之间的感情是凝聚力量。两性感情的发展使他们的家庭成为获取生活安慰的中心。我在《美国人性格》一书中曾用“生活堡垒”一词来描述它。

在我们的乡土社会中,家的性质在这方面有显著差异。我们的家既是一个持续的事业社群,它的主轴在父子之间,在婆媳之间,是纵向的,不是横向的。夫妻成了配轴。配轴虽然和主轴一样不是临时性的,但这两轴都被事业的需要排斥了普通的感情。我所说的普通感情是与纪律相对的。一切事业都不能脱离效率的考虑。要讲效率就得讲纪律;纪律排斥私情的宽容。在中国家庭中有家法,夫妻要相敬,女性有三从四德的标准,亲子间讲究负责和服从。这些都是事业社群的特点。

不仅在大户人家、书香门第,男女有内外之分,即使在乡村,夫妻之间感情的淡漠也是常见的现象。我在乡村调查时特别注意过这个问题,后来因为疏散下乡,和农家住在一所房子里很久,更让我认识到这个事实。我所知道的乡下夫妻大多是“用不着多说话的”,“实在没有什么话可说的”。一大早,每个人都忙着自己的事情,没有时间闲聊。出门后,各做各的。如果妇女不下田,就留在家里带孩子。工作完成后,男人也不常留在家里,男人如果守着老婆,就没出息。有事在外,没事也在外。茶馆、烟铺、甚至街头巷尾,是男人寻找感情慰藉和消遣的地方。在那些地方,大家有说有笑,热热闹闹。回到家,夫妻合作顺利,各做各的事情。做得好,没事,也不说话;合作不好,就吵架,动手,谈不上亲密。这些观察让我觉得西方家庭和我们乡下家庭在感情生活上实在无法相提并论。乡下,有说有笑,有情有意的是在同性和同年龄的团体中,男人和男人在一起,女人和女人在一起,孩子们又在一起,除了工作和生育事务,性别和年龄组之间保持着很大的距离。这绝不是偶然的,在我看来,这是将生育之外的许多功能纳入这个社群后所导致的结果。中国人在感情上,特别是在两性间的矜持和保留,不愿像西方人那样在表面上表露,也是在这种社会环境中养成的性格。

通俗版的《乡土中国》

目录

通俗版的《乡土中国》——序

通俗版的《乡土中国》——第一讲 乡土本色

通俗版的《乡土中国》——第二讲 文字下乡

通俗版的《乡土中国》——第三讲 再论文字下乡

通俗版的《乡土中国》——第四讲 差序格局

通俗版的《乡土中国》——第五讲 系维着私人的道德

通俗版的《乡土中国》——第六讲 家族

通俗版的《乡土中国》——第七讲 男女有别

通俗版的《乡土中国》——第八讲 礼治秩序

通俗版的《乡土中国》——第九讲 无讼

通俗版的《乡土中国》——第十讲 无为政治

通俗版的《乡土中国》——第十一讲 长老统治

通俗版的《乡土中国》——第十二讲 血缘和地缘

通俗版的《乡土中国》——第十三讲 名实的分离

通俗版的《乡土中国》——第十四讲 从欲望到需要

举报/反馈

网址:通俗版的《乡土中国》——第六讲 家族 https://mxgxt.com/news/view/1692792

相关内容

陈忠实乡土小说的家族文化研究《乡土中国》:费孝通笔下农村社会的3大特征

《家山》:让海外读者听见中国乡村的心跳

“文史广州”名家讲座:口耳相传粤语童谣,广府人的乡土情结

李土司家族与道教关系初探

2023“乡村振兴大讲堂”开讲 农业品牌专家讲如何做好“土特产”文章

我与国家一起前行丨中国唢呐成新“顶流” 乡土乐器也能吹出国际范儿

苗族“七宗六族”迁居湘西各地概传

[彭伟文]从具象到抽象,从市井到民族 · 中国民俗学网

“四季交响——来自中国的乡土绘画”展览在巴黎揭幕