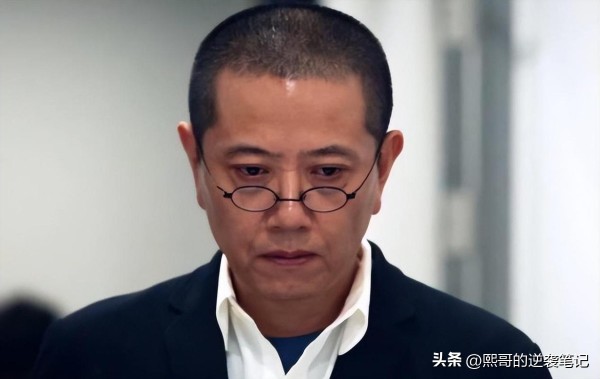

陈丹青的“突围”之路

陈丹青,一个在中国艺术界响当当的名字,却因为一系列“惊世骇俗”的言论,从画布走向了舆论的风口浪尖,他仿佛是一位从象牙塔中走出的斗士,用犀利的语言挑战着人们的认知,也引发了巨大的争议是什么促使这位曾经的“画坛新星”选择了一条如此特立独行的道路?

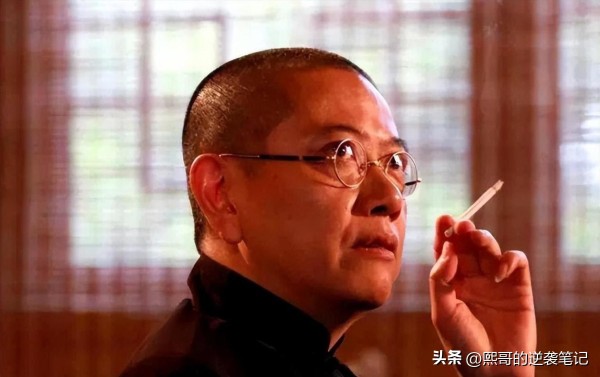

从“天才画家”到“意见领袖”

陈丹青的艺术成就毋庸置疑,年少成名,作品享誉国际,甚至连美国前总统布什都曾亲自接见,就在事业如日中天之时,他却做出了一个令人费解的决定:走出画室,开始对社会公共议题发表评论

他就像一个沉睡的巨人突然苏醒,不再满足于用画笔描绘世界,而是渴望用语言去剖析、去批判,从对911事件的独特见解,到对国内教育体制的尖锐批评,陈丹青的言论总是充满着挑战性,也因此招致了不少非议

有人说他是“哗众取宠”,为了博取关注而故意语出惊人;也有人说他是“曲高和寡”,他的思想太过超前,难以被大众所理解,但无论如何,陈丹青成功地打破了人们对艺术家“不问世事”的刻板印象,他用实际行动证明了:艺术家也可以是思想者,也可以是时代的观察者和批判者

言语的“利刃”与争议的漩涡

陈丹青的言论就像一把锋利的双刃剑,他敢于挑战权威,批判社会弊病,为弱势群体发声,这种勇气和担当令人敬佩;另他的言辞有时过于犀利,甚至带有偏激的色彩,容易引发误解和争议

“向往美国的自由,但希望在中国赚钱”,这句广为流传的话成为了陈丹青身上最大的争议点,支持者认为,这体现了他独立思考的精神,敢于直面现实的勇气;而反对者则批评他“精分”、“虚伪”,是典型的“双标”行为

事实上,陈丹青的很多言论都被过度解读和放大了,他就像一面镜子,折射出社会转型期人们的焦虑和迷茫,在这个信息爆炸的时代,人们渴望听到不同的声音,也更容易被情绪化的表达所裹挟

“文化名人”背后的时代困境

陈丹青的“突围”并非个例,而是一种时代现象的缩影,随着互联网的发展,越来越多的知识分子开始走出书斋,积极参与到公共议题的讨论中来,他们渴望发出自己的声音,也希望能够影响社会的发展方向

这种“跨界”行为也面临着诸多挑战,知识分子习惯于用理性的思维去分析问题,而公共舆论场则更加注重情感的表达和共鸣,如何平衡两者之间的关系,如何避免陷入情绪化的漩涡,是摆在他们面前的一道难题

陈丹青的经历或许能给我们带来一些启示,他让我们看到,知识分子不应该成为象牙塔里的“隐士”,而应该勇敢地站出来,为社会进步贡献自己的力量,但也要保持理性和克制,避免被情绪所左右,用更加包容和开放的心态去面对不同的声音

你如何看待陈丹青的“突围”之路?你认为知识分子应该如何参与公共议题的讨论?欢迎在评论区留言,分享你的观点