这次轮到陈奕迅!有些人为什么喜欢造谣名人的死讯?

熟悉的剧本又来了!

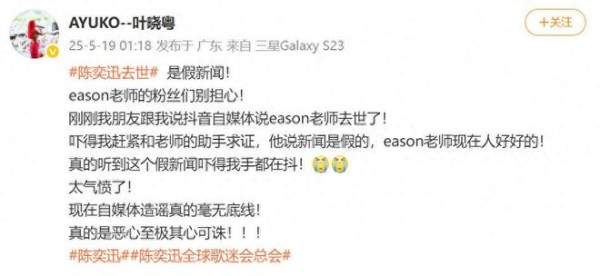

2025年5月19日凌晨,歌手叶晓粤在微博上紧急辟谣:“Eason老师现在人好好的。”

短短一句话,让无数歌迷悬着的心终于放下。然而,这场闹剧的源头,不过是一个名为“台山TV”的自媒体账号在三天前发布的拼接视频——几张旧照片,配上煽情的背景音乐,标题赫然写着《沉痛悼念!歌王陈奕迅因病离世》。

熟悉的味道,熟悉的配方。这个账号已经不是第一次干这种事了。早在几年前,它就炮制过“成龙去世”“周润发突发心梗”等假消息,每次都能掀起一阵短暂的网络骚动。

而这一次,它瞄准了刚刚宣布因新冠暂停演唱会的陈奕迅。

为什么总有人乐此不疲地编造名人死讯?更关键的是,为什么每次这样的谣言都能迅速发酵,甚至冲上热搜?

其实答案并不复杂——流量变现的逻辑,早已让某些人放弃了底线。

而“台山TV”这类账号显然深谙互联网的传播规律。

规律一,名人效应。陈奕迅的知名度决定了这条消息的爆炸性,哪怕只有1%的人相信,也能带来巨大的点击量。

规律二,情绪驱动。死亡是终极话题,天然带有冲击力,比普通八卦更容易引发转发和讨论。

规律三,信息差的利用。陈奕迅确实因病暂停活动,这给了谣言一丝“可信度”,让部分人半信半疑。

而更讽刺的是,即便最后被辟谣,但他们早已赚够了流量,甚至可能已经通过广告或引流变现。

谣言是假的,但流量和收益却是实实在在的。

但,这也暴露了另一个问题:为什么我们总是被这类谣言牵着鼻子走?

造谣者固然可恶,但每一次谣言能迅速传播,其实也暴露了大众心理的几个微妙之处。

比如,“宁可信其有”的猎奇心态。

人类天生对负面消息更敏感。心理学上有个概念叫“负面偏好”(Negativity Bias),即坏消息往往比好消息更容易吸引注意力。当看到“某某明星去世”时,许多人的第一反应不是查证,而是“天啊,真的假的?”,随即转发给朋友讨论。

比如,信息时代的“速食”习惯。

如今,人们习惯了碎片化阅读,看到标题就默认内容为真,很少去追溯消息来源。比如这次谣言的源头“台山TV”,稍微查一下就能发现它劣迹斑斑,但大多数人根本不会费这个功夫。

还有一点不容忽略,那就是社交媒体的“情绪放大器”效应。

社交媒体平台的算法偏爱高互动内容,而谣言往往能激发强烈情绪(震惊、悲伤、愤怒),从而被推送给更多人。即便后来辟谣了,辟谣的传播力通常也远不如谣言本身。

有意思的是,陈奕迅不是第一个“被死亡”的明星,也绝不会是最后一个。

回顾过去几年,相信有些名人的“死讯”许多网民都有耳闻。

2021年,网传“张学友跳楼自杀”,逼得歌神本人拍视频澄清:“我还活着!”

2023年,李宇春“患重病去世”的假消息疯传,工作室不得不发声明谴责。

稍微分析这些案例,不难发现其共同点:造谣成本极低!

一张PS图片、一段剪辑视频,甚至纯文字就能编故事。

然而,相对的,辟谣成本极高!明星本人或团队需要亲自回应,否则谣言会持续发酵。

真的就是,“造谣一张嘴,辟谣跑断腿。”

陈奕迅的这场闹剧,虽最终以叶晓粤的辟谣告终。但下一次呢?下一位“被死亡”的明星会是谁?

在流量至上的时代,比谣言更可怕的,是我们每一次的轻信和转发,都在无形中助长这股歪风。

所以,下一次当看到爆炸性消息时,别急着分享。花30秒搜索权威媒体或明星官方账号,确认是否属实。

否则,今天辟谣了陈奕迅,明天还会有张奕迅、王奕迅……

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

网址:这次轮到陈奕迅!有些人为什么喜欢造谣名人的死讯? https://mxgxt.com/news/view/1632253

相关内容

陈奕迅INS报平安辟谣死亡谣言,还有哪些名人“被死”过?陈奕迅深夜辟谣,知情人曝本不想回应,谁在制造名人去世的闹剧?

陈奕迅被传去世?从确诊到“被死亡”,这些谣言细思极恐

陈奕迅遭死亡谣言,同一账号...@LiKQlyl的动态

潮评丨陈奕迅“复活”,谣言传播的过程也该好好复盘

看明星陈奕迅被去世谣言乌龙事件...@小野猫荣月的动态

陈奕迅“复活”首晒肉照!全网疯传死讯真相惊呆网友

陈奕迅病后首次现身 击碎谣言展现松弛感

陈奕迅晒照幽默辟谣:当巨星遭遇AI造谣,复活后先吃肉

网传陈奕迅患新冠去世,多方发声辟谣,刘德华等十多位明星也曾被造谣!