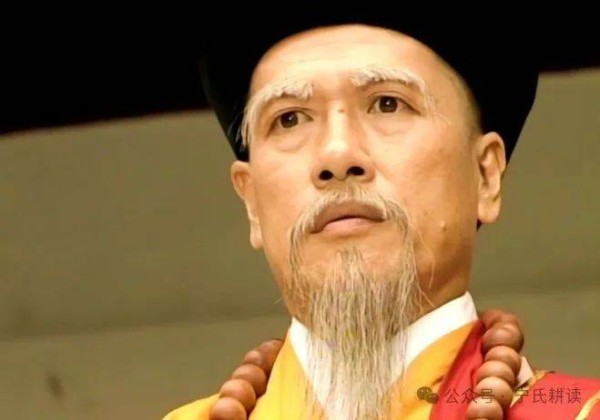

读金庸│玄慈到底是一个什么样的人?

以前读《天龙八部》,对玄慈还很有好感,觉得这个少林方丈也算是光风霁月、敢于担当,面对萧远山的质问,敢于站出来承认自己是虚竹的父亲,并甘愿接受杖责,以致伤重而死。

重读《天龙八部》,才发现似乎不是那么回事。甚至可以说,一切悲剧的源头,都是玄慈。

事情要从三十年前的雁门关之战说起。

三十年前,中原武林豪杰接到讯息,说契丹国大批武士要来偷袭少林寺,想将寺中秘藏数百年的武功图谱,一举夺去。得到这一消息后,带头大哥带领众人去雁门关外伏击辽人,结果误把萧远山一行人当作是契丹武士,大开杀戒。这一战,中原武林死亡17人,契丹人死亡20人。

当然,讯息是假的,慕容博为了挑起宋辽武人之间的争斗,好从中渔利,制造了假讯息。

但玄慈选择了相信,按照玄慈的说法,因为他和慕容博多年交好,素来相信慕容博的为人,所以深信不疑。但是,这句话,也可以从反面理解,慕容博与玄慈多年交好,素来知道玄慈的为人,所以才故意把假消息传递给玄慈,因为,他知道玄慈是他可利用之人。

慕容博看人的眼光没错,接到假讯息的玄慈果然如他所愿,迅速带队去了雁门关。对于玄慈来说,这是一场爱国正义之战,也是一场积累政治资本之战。所以,他才不及详加计议,立即出手,而等到发现被愚弄后,又刻意隐瞒事实真相。

其时,江湖诡谲、风云莫测,骗人抑或被人骗,都是常事。赵钱孙就认为当时去雁门关外,是为国为民,并不能说是做错了事,这是论心;智光和尚却认为,他们误杀对大宋少林武术并没有觊觎之心的萧远山一行,错了就是错了,不必自欺欺人,这是论迹。

而玄慈选择了隐瞒。

或许只有玄慈自己知道,选择去雁门关,动机并没有那么单纯。所以,不管是论心,还是论迹,他都做不到坦坦荡荡,只好一方面刻意隐瞒,另一方面,又竭力补偿。

他对乔峰充满愧疚,要把乔峰培养成大英雄,让乔三槐夫妇收养乔峰后,又让玄苦大师教他武功,后来更是让汪剑通收他为徒;

他对乔峰又极度防范。汪剑通决定立乔峰为帮主,乔峰真的有可能成为大英雄的时候,玄慈又几次三番阻止,他口口声声称选立帮主是丐帮的内部事务,自己却殷殷嘱托汪剑通思之再三,“此子非我族类,其父其母死于我二人之手。他日此子不知其出身来历则已,否则不但丐帮将灭于其手,中原武林亦将遭逢莫大浩劫。”

玄慈不是坏人,但他算计太多权衡太多,萧远山、萧峰、慕容复以及由他们带来的一系列悲剧,都源于玄慈的被“利用”。

对乔峰当丐帮帮主,玄慈极力阻止,对叶二娘的作恶多端,却视而不见。

玄慈和叶二娘,到底是谁引诱谁,说不清楚。但作为一名少林和尚,抵受不住美色的诱惑,与年轻姑娘在紫云洞中偷偷幽会,已是不该。待姑娘生下儿子后,他给了很多银两,安排了姑娘下半世的生活后,就彻底断舍离,就更是不该。

玄慈当然知道无恶不作叶二娘是谁,也知道叶二娘为何而疯,更知道叶二娘做了哪些恶。岂止叶二娘,江湖上的诸般事情,他都了如指掌,就连玄悲大师因何而死、柯百岁因何得罪慕容博,他都能推理出来,乔峰四处追寻带头大哥,智光和尚、赵钱孙、谭公、谭婆为隐瞒带头大哥的身份而死,这些轰动江湖的事情,他又怎么可能不知道?

可他稳如泰山,做着他的少林寺方丈,闭口不言、一事不管。

叶二娘求萧远山不要说出玄慈的名字:“他在武林中这么大的名声……这般的身份地位……”

叶二娘是真爱玄慈啊,就像萧远山真懂玄慈一样。当初,叶二娘选择离开玄慈,选择独自承受儿子被抢的痛苦,就是为了维护玄慈在武林中的名声和身份地位。就如同当年,萧远山选择给玄慈假讯息,选择假死,就是因为他知道,为了名声和身份地位,玄慈会选择去雁门关,也会选择不再追问。

名声和身份地位,才是玄慈最在乎的。

为了名声和身份地位,玄慈隐瞒真相、隐瞒情爱、隐瞒儿子、隐瞒远方的哭声……

即使到了生命的最后时刻,玄慈仍在维护他的名声和身份地位。

当玄慈和叶二娘的情事已经无法再隐瞒时,玄慈终于站出来,他向萧远山承认当初是他误杀,但他随后揭破慕容博的面目,指出是因为慕容博假传讯息,才导致了那场误杀。

这个他隐瞒了三十年、让无数人付出惨重代价的真相,终于揭晓了,而揭晓的目的,是为了洗清他身上的责任,让所有人都觉得,“真正的大恶人,实是慕容博而非玄慈。”

玄慈主动接受杖责,他要求罪刑加倍,他不肯运功护身,他拒绝暂且寄下杖责之数,他已是存了求死之心。当真相揭晓时刻、他的名声和身份地位受到质疑之时,他不知道该如何面对了。

他选择了死亡。

网址:读金庸│玄慈到底是一个什么样的人? https://mxgxt.com/news/view/1616881

相关内容

浅析金庸小说中的传统文化精神,读金庸就是读人生莫玄羽最大的仇人是金光瑶,他俩到底有什么仇?

金庸是什么星座 金庸是哪个星座的明星

金庸和亦舒是什么关系

金庸的读博情结

金庸武侠世界中的人物复杂性与剧情连贯性

王朔:我为什么猛烈批评金庸是媚俗

慈安太后与慈禧太后的关系 慈安是个什么样的人?

什么是慈善基金?慈善基金的运作模式是怎样的?

2021年轻人“金庸成分”报告:数据告诉你,金庸留下了一个怎样的江湖?