她讲《西游记》, 是为了让自己别“垮掉”

《西游记续集》

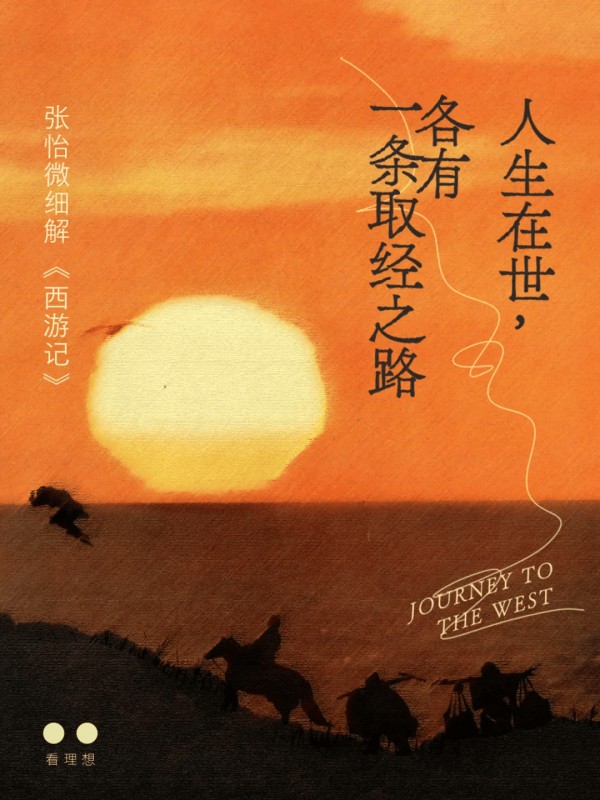

在短视频越来越多、阅读越来越少的时代,重读文学经典显得尤为稀有。经典文学对今天的我们还有什么意义?作家张怡微直言,她在去年经历了一场不小的“精神崩溃”,正是通过阅读与研究《西游记》,帮助她度过了那一段危机。

提到张怡微,不同的人会想到她身上的不同身份:沪上知名女作家、高校创意写作专业导师、文化名人……但较少有人注意到的是,她还在复旦大学开创了一门讲解《西游记》的课程,颇受学生欢迎。这段与《西游记》相伴前行的“取经”路,她已经走了十多年。

张怡微从二十年前的“全国新概念作文大赛”出道,文学创作始于青春书写,后期逐步转向对都市生活中普通人际关系的深度勘探。2024年,张怡微的新作《哀眠》获得刀锋图书奖2023年度好书。授奖词如是说:“从《四合如意》到《哀眠》,张怡微持续描摹‘世情’,与当代生活对话。不同的‘双城’、不同代际女性的境遇、不同关系的重组,在她冷静、克制的笔触下一一展开。”

文学创作的养料有许多,或许张怡微的一部分重要灵感和素材正出自于《西游记》。在她的视角下,《西游记》的故事常聚焦于取经团队内部复杂的情感联结与“家庭”隐喻,神魔故事的表象下,体现的是更具普遍性的人伦关系与情感模式。这种对古典资源的现代性解读,构成了她观察和书写当代世相的一个独特维度。

记者丨傅晓

编辑丨陈鹤

01.

“我没有孩子,但我有小号

——《西游记》”

“我在去年经历了一次不小的‘精神崩溃’,是《西游记》帮助我走了出来。”一聊起《西游记》,张怡微首先提到了前段时间在学校里发生的一些事情。

当时,学校里的各项教学与研究任务倍增,让她感到有些力不从心。正逢“看理想”主动找到她,邀请她在平台上开设一门讲解《西游记》的音频节目。对此,张怡微犹豫过,她觉得自己并不是研究《西游记》的权威专家,不知道是否要应下这个邀请。一番思想斗争之后,她最终还是说服了自己:“一方面,我是一个女性研究者,另一方面,我是一个作家,这都会给我不一样的阅读体验,我希望把这些阅读文学的多元视角分享给有兴趣的读者。”她说。

张怡微与《西游记》的结缘,开始于在台湾政治大学攻读博士学位时对明末清初《西游记》续书的研究。她坦言,研究《西游记》是在一个几乎没有正反馈的情况下的执着之举。“我是一个作家,书卖得好不好、评论家是不是重视我,一定会有得失心。但是研究《西游记》,就不会这样,这本来也不是我擅长的事,我会心态更加沉稳地接受批评,慢慢订正。”

这种认真、谦虚的心态一直贯穿在张怡微文学创作、研究生涯的始终,也是她日常生活里一个真实的切面。她会在各种场合提到作家王安忆对她的影响,“王老师曾经说过……”,也会单肩挎上一只白色帆布包,带上水杯,安静地坐在复旦大学某节通识课课堂的后座旁听,短暂回归到过去的学生身份。她的日常口语近似书面语,“你们的氛围不要太肃穆。”她用“肃穆”这个词提醒自己写作课上的学生在面对王安忆时不要太紧张。

而在她“《西游记》精读”这门课上的氛围就显得轻松许多。“每到期末,总会有安保部门来课堂探视。”这说的是课堂上的期末展演。她将学生们分为小组,鼓励他们改编、表演《西游记》里的精彩段落。课堂上,学生们或穿上袈裟,戴上金箍棒,或将自己打扮成妖怪。奇装异服吸引了教学楼走廊里其他学生、校职工的驻足,而教室内,师生们则通过一场欢乐的教学交互,体悟到文学名著的魅力和风采。

“所以,险难的形式现在还在不断创造和替换,其实应对的都是现代的心魔。”张怡微评价道。在和“00后”学生的思想碰撞中,张怡微发现《西游记》像是一座挖不尽的宝库。在日新月异的当下,《西游记》自身也在不断丰富着它的内涵,为年轻人提供思索生活的路径。比如,《西游记》并不是现代小说,但其中人与人之间、团队中上下级之间的相处模式却格外让当代社会里的人感到共鸣。

阅读与研究《西游记》,帮助张怡微在去年工作压力巨大的时段度过了精神危机,这是一件她刚开始接触《西游记》时怎么也想不到的事情。“这十多年,《西游记》阅读一直是我日常生活的一部分。它是未知的命运赐予我的神秘礼物,帮助我修炼内心。”她说。

在2023年夏天,一场由人民文学出版社组织的线上直播活动上,另一名女作家向屏幕前的观众推荐自己和女儿相处过程中写作的新书,当镜头转向张怡微,她嘴角轻微上扬,单框眼镜里反射出清亮的弧光:“我没有孩子,但我除了作家身份外,还有一个小号,那就是研究《西游记》。”

02.

“文科对人生有用,

人生并不总是能进步的。”

重读经典,重读《西游记》为什么在当下显得越来越重要,尤其是对于青年人?张怡微觉得,它或许能为大家提供一个处理焦虑、失落情绪的新视角。她提到,《西游记》本身不是来处理青年问题的,但它在创作中,却生动地呈现了人与人之间的结构,呈现了社会经济文化及社会运行的方式和潜规则,而这正是小说有活力的原因。

同样,张怡微的青年时期也无疑是忐忑、敏感的。“新概念”时期的她多书写青春期的烦恼、上海离异重组家庭的尴尬,等到了台湾求学之后,她的笔触日益厚重。散文《生里沿洄》获2013年台北文学奖散文组首奖,这是该奖项第一次颁给一个正在台湾地区读博的祖国大陆学生。

在这篇万字散文里,张怡微记下了她八岁时的一个深夜:外公猝逝,父亲和母亲一起叫醒睡梦中的她,三人骑两辆脚踏车去外公家处理丧事的场景,这是他们一家难得温馨却不合时宜的“诡异”瞬间。也可以看作是26岁的张怡微对她过去青春文学书写的一个总结:

“我看到父母的眼神中竟有种顾不上我、顾不上爱、顾不上任何俗常事端的紧张感。就仿佛冥冥中有一种强大而神秘的力量,不由分说地淹没了我们三人命运中大量繁密的生活细节。”

少女时期便出道的张怡微,多年来是和她的读者们一起成长的。从过去抒发对父母离异的不满,到而今可以回看到过去家庭生活中那些隐秘且真实的温馨瞬间。张怡微没有讲到这其中是否有《西游记》的点拨与开导,但是她提到书中一个有趣的人物——百花羞公主。用当下流行的话来说,她是一个“全职女儿”。

“百花羞公主前世和黄袍老怪在天庭有过一段情,下凡后她却忘记了,只有黄袍老怪记得。黄袍怪掳走她十三年,两人一点感情也没有培养起来,黄袍怪就很愤怒,觉得她怎么只想当个好女儿,一点没有夫妇心。实际上这一难是在辩证地看待孝顺与伦理的冲突。家庭生活是很复杂的,就像牛魔王的家庭也很立体,涉及到金钱、情欲、问题儿童,我们现在的人也都很有感触。”

多年之后,已经成为复旦大学中文系副教授的张怡微,已经可以以一种严谨的学术态度,从社会学视角看到《西游记》中家庭生活的复杂性。这是生活带给她的磨练,也是经过不断学习和思索后,思想藤蔓上开出的智慧之花。

她说:“也许很多故事就不是写给小孩子看的,等到真正看懂的那一刻,要么是创伤的映照、要么是因为自己阅历增加。人人都有危机、都有困惑、都有情感和欲望,而这些苦恼,也未必找得到人说。才愈发觉得,文学是人生最好的朋友。”

在这个信息时代,知识或许并不稀缺,网络上可以找到许多免费的素材,但是张怡微觉得,对知识的理解却是稀缺的。她在自己新录制的音频节目《人间西游》上讲到了许多在课堂上并没有提到的细节,例如职场的讽刺、男性之间的友谊,等等。最近正逢高考刚刚结束,有人问她“读文科是否有用?”,她直言:“文科对人生有用,人生不总是能进步的。外环境和内环境都无法进步的时候,文学作品能帮助我们度过暗淡的岁月。”

03.

“我想独自一人去取真经”

“去年为什么会精神崩溃?它的深层原因是什么?”当采访进行到后半段,张怡微提到自己其实已经有了一点“中年危机”。如今的张怡微38岁,上海市女性平均寿命是86岁左右,她感到自己已经到了人生道路上的“深水区”。

她用《西游记》中第三十二回的“财货之难”来比喻自己目前的处境。在这一回中,孙悟空经历了第二次被师父赶走,在回头路上第一次看懂了乘龙福老、跨鹤仙童,原来他们也有表面看不到的不容易之处。“中年危机或许正是在于某种觉醒和无力感。所以孙悟空最终还是决定归队,把已经被变成老虎的唐僧变回来,继续与曾经怨他、坑他的猪八戒打配合,这都是中年人成长的表现。”她说。

“或许真经对我来说,就是我与世界的关系,我为什么是我,我来到人间短短这些年,我一个普通女性能做些什么,以至于不堕入平庸的轮回。”她这样谈到自己对真经的理解。

对于作家来说,生活里的苦难也会变成养料。中年危机固然带来焦虑与迷茫,却给张怡微在创作上许多新的启发。从《家族试验》开始,她的小说关注都市生活中的人际关系,到《四合如意》中又引入了社交媒体的制约与新机缘,却始终没有脱离“世情”叙事的现实主义界限。而她透露,在近期发表的新作《断臂》中,她已经在尝试着给小说加入一些奇幻色彩,给不可控制的生活“赋予更多想象力”。

想象力并不能帮助控制生活,却能帮助理解生活。二十年来,她的自身成长经历、小说文本、观点输出等都让她收获了一大批忠实“粉丝”,尤其是女性青年。在著名主持人鲁豫主持的一档播客《岩中花述》中,她参与录制的那期节目名为“女孩子才不是错一次就完蛋了”,这句话来源于她对城市生活中女性孤独、贫困、焦虑的观察。而在课堂上,她曾提醒过一位感叹自己错过一些工作机会的女同学:“机会就是拿来失去的。”

这也是她对文学作品的总体看法:“一部文学作品的价值,并不是用来解决一个具体的人生问题或者说精神困扰的。文学作品最好的价值,是帮助我们理解生活、理解他人。”

《散文课》,这是一本张怡微开给复旦大学的散文课上的讲义,其中有这样一句:“所谓散文的真实,恰恰不是燕子、杨柳、桃花的真实,而是寂寞的真实。”她也深谙《西游记》故事中各个人物身上“寂寞的真实”,孤独的真实,悲剧的真实。譬如,前七回中的孙悟空在她看来是一个失败的英雄人物,而从天庭降落凡间的猪八戒也得到了她格外的悲悯:“猪八戒身上稍微遇到点挫折就容易放弃的性格,我感觉来源于他断崖式坠落的人生经历。”

《西游记》中有九九八十一难,生活中的困难却似乎远远不止这个数。何为难?在张怡微看来,许多“难”归根到底都是取经人自己身上心魔的投射。倘若只是心魔,便不足为惧。或许也正因如此,在被问到要挑哪位同伴跟自己一起去取经时,她才会毫不犹豫地说出那三个字:“自己去。”

尾声.

六月,上海梅雨季开始,我赶在入梅之前到达虹桥机场。从大学毕业两年后,这是我第一次以记者的身份回到这座城市。

五年前,第一次在课堂上见到张老师时,我甚至没有完整读完过她的任何一本书,只是模糊地知道她曾是当年很红的“青春文学”作家。师兄师姐中有人在私下告诉我,“张老师可能有一点冷漠”。这话是说在课堂上,当有同学讲到自己的创伤故事时,她不会说出太多安慰的话。当时我就想,那么这个人,我应该会是很喜欢的。

我开始读起了她的小说、散文,也经由她的推荐,涉猎了更多以前并不知道的作家作品,这些人中包括后来获得诺贝尔文学奖的韩国女作家韩江。在出发去上海前,我跟张老师约采访,跟她说报社开了一个专栏叫“作家的书房”,希望得到她的支持。她微笑,热情地邀请我回到复旦,还说:“放心,一定让你完成任务。”

采访中,张老师从一个写作者的角度跟我探讨了许多有意思的话题。比如,如果由她来改编《西游记》,她会对猪八戒下世为人后鲜少有人提到的第一次婚姻很感兴趣。而到了小说二十八回,孙悟空听说二郎神烧了花果山,两人理应结仇,但是很奇怪的是,到了小说第六十二回打九头虫,两人关系又突然变好。她敏锐地察觉出这其中或许有许多精彩的故事可以补充。

事实上,在整个采访过程中,我反复被一个问题击中:几百年前的《西游记》为什么对她、对今天的我们,还有意义?

在后续补充采访时,张老师坦诚地总结她是被文学“彻底改变命运”的人。她出生在普通家庭,父母都是工人,家里也没有什么书。但她很喜欢看故事,也喜欢写故事,一开始写得比较稚嫩,但她一路上受到很多帮助,自然以为做这件事是受到鼓励的。后来又遭遇了漫长的“寂寞”,好像又变得缺少肯定。但是归根结底,她还是回到了自己最喜欢、最擅长的工作中来,因为对于学习本身而言,她是喜欢的,也很喜欢琢磨,喜欢创造。

“目前看起来,《西游记》已经是我十几年的朋友了。我是2012年开始重新学习《西游记》的,它给了我好多礼物,也伴随挫折,更多的是友情,也是建立新友情的媒介。”她说。

采访结束后,张老师乘坐公交车回家,我继续和几位同学走在复旦校园,此时正逢学校一百二十周年校庆。有人提议我们一起站在一幅巨大的鲜红色纪念牌前留影。我们请学妹帮忙拍一张,学妹说怕拍得不好看,我说没关系,没有人会把这张照片发出去。

我想,今天拍,只是为了在十年后,或者一百二十年后还能想到今晚。

*张怡微主讲音频节目《人间西游:张怡微细解<西游记>》已在看理想上线,欢迎前往收听

网址:她讲《西游记》, 是为了让自己别“垮掉” https://mxgxt.com/news/view/1607850

相关内容

百家讲坛《玄奘西游记》杨洁在1986年拍《西游记》遇到两道坎,差点让《西游记》成为遗憾

《西游记》剧中删掉的一集:唐太宗游地府

他曾让西游记差点被“腰斩”,今西游记爆火,他“恨透”导演杨洁

她是西游记最贵女演员,用飞机请来只演了三分钟,一句台词没说

李沁怼脸自拍,手指甲“太不讲究”!网友:忘记自己是女明星了?

《大话西游》到底讲的是什么?

演西游记从国民偶像掉到人人唾弃,究竟如何一步一步毁掉事业

原版《西游记》终于让我找到了!

花游记:取材西游记的韩剧,八戒是人见人爱的大明星,唐僧是女的