解析追星现象:背后的深层次心理动机

追星心理动机

追星现象背后,隐藏着三大深层的心理动机。这些动机不仅驱动着粉丝们热衷于追求偶像,更在某种程度上塑造了粉丝与偶像之间的特殊关系。接下来,我们将深入探讨这些心理动机,带您了解追星的内在逻辑。

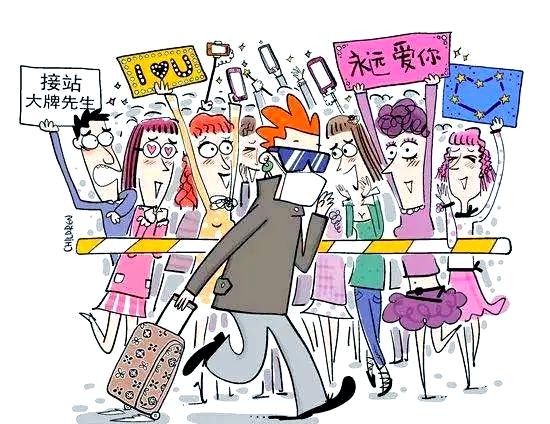

为什么会有人热衷于追星呢?在我们的日常生活中,不难发现周围总有那么一群“追星女孩”和“饭圈男孩”。他们时刻围绕着自己的“爱豆”,将“打榜”、“反黑”和“宣传”作为日常任务。即便是在古代,如潘安这样的美男子出门时,也会受到粉丝们的热烈追捧,甚至女粉丝们会围堵他,用抛掷果子的方式来表达对他们的喜爱。然而,如今谈及追星,多数人的第一反应往往偏向负面,诸如“脑残粉”和“私生饭”等词汇。那么,究竟是什么原因让我们对追星如此热衷呢?

拟社会关系

从关系的本质出发,粉丝与明星之间的联系,可以被视为一种特殊的拟社会关系。这种关系模式,尽管与日常的社会交往有所不同,但同样体现了人与人之间的互动与联系。

“准社会交往”或“类社会交往”,亦或“拟社会关系”,这一名词描述的是一种独特的互动现象。在大众传媒的情境下,受众往往会将媒体中的人物视作真实存在,并据此作出反应,从而与这些人物建立起一种类似于面对面交往中的人际关系。这种关系虽不同于真实的社会交往,却同样体现了人与人之间的深度联系与互动。

准社会交往概念的发展

1956年,心理学家霍顿和沃尔在《精神病学》杂志上首次提出了“准社会交往”的概念,简称PSI。他们观察到,随着电视等大众媒体的普及,人们开始与电视中的人物产生了一种互动感。许多人误以为自己与电视上的明星之间存在着一种真实的社会关系,仿佛电视上的明星是在对自己说话,甚至将电视中的人物当作了自己的挚友。霍顿和沃尔将这种关系称为“单向社会关系的幻像”,并命名为Parasocial Relationships。

偶像吸引力的特质

偶像们之所以能够深深吸引大众,往往是因为他们身上具备诸多令人欣赏的特质。这些特质可能包括出众的相貌、卓越的能力、强大的表现力、幽默风趣的个性,以及真诚独立的品格。当偶像们展现出多方面的魅力时,大众便更容易为他们所倾倒。此外,拟社会关系的形成也与“饭圈人”在互动中无需担心被拒绝或自尊受损的风险密切相关。

追星行为的三维剖析

麦卡琴教授等人在2002年进行了一项研究,旨在深入了解249位被试的追星行为及其程度。他们基于瓦恩的研究成果,构建了一个包含34个条目的“明星崇拜态度量表(Celebrity Attitude Scale,CAS)”,以量化追星的程度。经过严谨的统计分析,筛选出17个具有较高信度的条目,其信度范围在0.71至0.96之间。这些条目主要围绕三个核心维度,对追星行为进行深入刻画与衡量。

娱乐社交型追星者

追星行为在很大程度上为生活增添了乐趣和娱乐元素,同时,与周围人共同讨论和分享明星信息也成为了一种社交活动。这类追星者往往将明星作为话题的焦点,通过阅读、了解明星的信息来获取快乐,并乐于与身边的人分享和讨论这些信息。

个人情感型追星者

这类追星者往往感觉自己与偶像之间存在着一种强烈的情感纽带,他们可能会将偶像视为灵魂伴侣,甚至在不经意间就会想起偶像。这种迷恋程度较深,形成了一种虚拟的亲密关系,主要目的是为了满足自我情感的需求,并且这种情感体验往往非常私人化。

边缘病态型追星者

这一维度的追星行为显得尤为极端与病态。例如,他们可能愿意付出巨额金钱来购买偶像的一件私人物品,或者即便违法也愿意与偶像见面。这类追星已经严重偏离了理性,达到了“疯狂”的程度。

追星的积极意义

尽管人们时常探讨追星的负面影响,但不可否认,大众对偶像的喜爱与崇拜实际上反映了对美好品质的向往。这种向往可能源自偶像身上所具备的某种特质,这些特质激发了我们的崇拜与欣赏,并给予我们积极的力量,推动我们不断自我提升,努力成为更加优秀的人。愿我们都能成为追“启明星”的自己,在理性追星的过程中,也能发出属于自己的光芒。

网址:解析追星现象:背后的深层次心理动机 https://mxgxt.com/news/view/1604356

相关内容

深入解析:追星背后的心理机制与粉丝文化追星与嗑CP:心理动机与影响的深度解析

追星现象的心理需求解析

追星现象的文化深度与心理动因分析

名人效应与青少年追星现象的深层次解析

秦霄贤人设崩塌:心理学视角解析明星出轨背后的心理动机

明星真的养小诡异?背后的心理与社会现象解析

粉丝文化深度解析,现代社交现象背后的群体心理与互动机制

马斯洛需求层次理论,背景、影响与地位的深度解析(七层次详解)

追星的背后:普赛克心理效应解析