《长津湖》点燃伊朗观影热潮:电影外交的新篇章

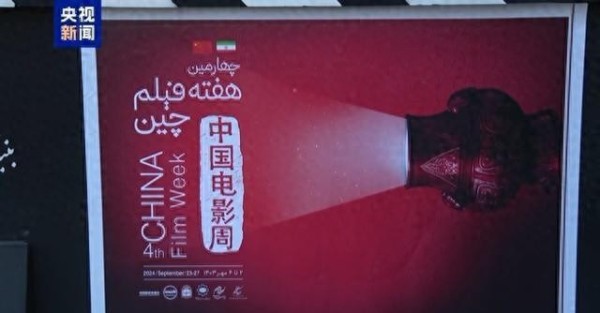

一部中国抗美援朝题材电影在伊朗掀起热潮,这听起来像是个玩笑,但事实就是如此令人惊叹。2024年10月,第四届中国电影周在伊朗举办,《长津湖》的放映出人意料地成为了整个活动的焦点。

从冷淡到沸腾:中国电影在伊朗的逆袭

回顾前几届中国电影周,伊朗观众的反应可以说是冷淡得让人直冒冷汗。第一届和第二届放映的中国古装片,估计把伊朗观众看得一头雾水。第三届引进的《中国机长》和《流浪地球》,观众反应也是平平无奇。但这一次,《长津湖》的出现仿佛一颗重磅炸弹,彻底引爆了伊朗观众的热情。

电影结束时,全场观众不约而同地起立鼓掌,场面之震撼,连组织者都措手不及。一位现场工作人员悄悄透露:"我在伊朗工作这么多年,还是头一次见到观众对一部外国电影如此疯狂。"

为什么是《长津湖》?为什么是现在?

要理解这种反应,我们得先聊聊伊朗当前的处境。美国的制裁让伊朗人民苦不堪言,而以色列又虎视眈眈。在这种情况下,《长津湖》的故事简直就是一剂强心针。

想象一下,你是一个伊朗人,天天被美国和以色列威胁。突然看到一部电影,讲述装备落后的中国军队是如何在极端恶劣的环境下击退美军的。这不就是你梦寐以求的剧本吗?

一位伊朗观众在社交媒体上写道:"看完电影,我对中国的看法彻底改变了。原来中国人不只会功夫,还能在冰天雪地里打败美军!"这话虽然有点幽默,但却道出了许多伊朗人的心声。

电影:一个跨越国界的语言

《长津湖》的成功不仅仅是因为它反映了伊朗人当前的心理需求。更重要的是,它传递了一种普世的价值观:面对强敌时的不屈精神。

一位伊朗电影评论家这样评价:"这部电影让我们看到,即使在最艰难的处境下,人类的勇气和智慧也能创造奇迹。这种精神是没有国界的。"

从另一个角度来看,《长津湖》为伊朗人展示了一个他们之前不了解的中国。不少伊朗观众表示,这部电影颠覆了他们对中国的刻板印象。

文化交流的新维度

《长津湖》在伊朗的成功,无疑为中伊文化交流开辟了一条新路径。它证明,即使是历史题材的电影,只要触及人性的共同点,就能跨越文化和语言的障碍。

有趣的是,这次文化交流似乎是无心插柳柳成荫。据悉,选择《长津湖》参展的初衷只是因为它是近年来中国最卖座的电影之一。谁能想到,它在伊朗会引起如此强烈的共鸣?

这让人不禁思考:是不是我们对文化输出的理解还太过狭隘?也许,真正能打动人心的,不是刻意迎合的"国际化"作品,而是那些最能体现一个民族精神的作品。

未来可期:电影外交的新可能

《长津湖》在伊朗的成功,为我们展示了电影在国际交流中的巨大潜力。它不仅能传递一个国家的文化和价值观,还能在特定的国际环境下,起到意想不到的外交效果。

当然,我们也不能过分夸大一部电影的影响。但不可否认的是,《长津湖》为中伊两国民间交流搭建了一座新的桥梁。

一位伊朗外交官私下表示:"这部电影的成功,让我们看到了与中国深化文化交流的新机会。也许,我们应该考虑更多类似的合作。"

电影的魅力就在于此:它能让观众在短短几个小时内,体验他人的人生,理解不同的文化。在这个充满不确定性的世界里,也许我们更需要这样的理解和共鸣。

《长津湖》在伊朗的意外走红,不仅是一次成功的文化输出,更是一次跨越时空的心灵对话。它证明,即使在最艰难的时刻,人类仍然能够通过艺术找到共同语言,产生共鸣。

这个故事告诉我们,文化交流的力量往往超出我们的想象。在这个世界变得越来越复杂的时代,也许我们更需要这样的文化桥梁,来增进理解,消除隔阂。