网红AI产品Manus被曝裁员,回应称自身经营考量,背后结局或已预见

不知大家有没有听说啊,就在这两天,网红AI公司Manus被曝出大规模裁员。

面对这波舆论,Manus官方也没噎着藏着,倒是很快给出了标准的公关辞令:“基于公司自身经营效率考量,我们决定对部分业务团队进行调整。”

然而,当我们将这一“调整”与Manus自诞生以来的种种争议和战略摇摆联系在一起时,一幅更复杂的图景浮出水面。

这远非一次简单的优化,更像是一场意料之外、情理之中的战略败退,其根源或许从一开始就已埋下。

华丽开场和“套壳”的原罪

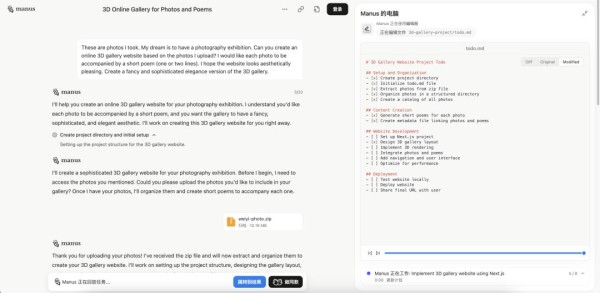

每一家现象级公司的诞生,都伴随着市场的狂热期待,Manus也不例外。当它以“全球首款通用智能体(AI Agent)”的颠覆者姿态闯入公众视野时,其演示视频中流畅的人机交互、跨应用的复杂任务处理能力,瞬间点燃了整个AI社区的热情。

在那个大语言模型(LLM)能力日益趋同、市场急于寻找下一个革命性应用入口的时刻,Manus似乎就是那个“天选之子”。

需要承认的是,在其短暂的高光时刻,Manus确实为无数用户提供了足以让人“眼前一亮”的惊艳瞬间。

它第一次让普通人真切地触摸到了“AI智能体”的未来轮廓。用户不再需要繁琐地在多个App之间切换、复制、粘贴,而只需用一句自然语言下达一个复杂的指令,比如:“帮我规划一场周末的家庭出游,先在网上搜寻本市适合亲子活动的公园,预订三张门票,然后查找一家附近评分高的餐厅并预订一个四人位,最后根据天气预报提醒我是否需要带伞。”

看着屏幕上的光标自动在地图、票务网站、点评App之间跳转、操作,仿佛有一位无形的、高效的助理在为你服务,那种科幻照进现实的冲击感,正是Manus最初魅力的核心所在。

然而,在这令人惊艳的光环之下,技术圈的质疑声随之而来,核心直指其技术路径的本质——“套壳”。所谓“套壳”,即自身不掌握底层核心模型技术,而是通过API调用第三方(如OpenAI的GPT系列)的成熟大模型,再辅以精巧的用户界面(UI)和任务流编排(Workflow),将其包装成一个功能强大的新产品。

更令人错愕的是,Manus的华人团队中曾一度流传着一种被奉为圭臬的论调:“套壳到极致,就是胜利。”

这种观点,在务实的商业世界里或许有其存在的逻辑——以最小的研发成本,最快地验证市场、抢占先机。但在技术壁垒森严、迭代速度以“月”为单位的AI领域,这无异于一种“原罪”。

它暴露出一种危险的投机心态和对技术核心价值的漠视。将企业的生命线完全寄托于外部“宿主”,意味着:

毫无护城河可言:你能调用的模型,你的竞争对手同样可以。当竞争从技术深度下沉到产品设计的“微创新”和市场营销的“嗓门大小”时,领先优势是极其脆弱且短暂的。

成本与定价的失控:核心技术受制于人,意味着你的产品成本将随着上游API供应商的定价策略而波动。你无法通过底层优化来降低推理成本,这在商业化落地时将成为致命枷锁。

天花板效应显著:产品的能力上限,被上游大模型牢牢锁定。一旦“宿主”模型遇到瓶颈,或是不再开放某些关键能力,你的整个产品大厦都可能随之动摇。

Manus的开场,便是在这样一处流沙之上。它搭建的城堡看似华美,却从一开始就缺乏坚实的地基,为日后的每一次摇摆和最终的崩塌,埋下了最深沉的伏笔。

扭捏的开放策略:一场对国内市场的“不信任投票”

如果说“套壳”是Manus的先天不足,那么其后续摇摆不定、充满矛盾的市场策略,则加速了其与市场的脱节。一家对其目标市场缺乏真诚和决心的公司,其行为总会显得格外“扭捏”。

首先是令人费解的“先海外、后国内”的发布节奏。在全球化的今天,这本是一种常见的策略。但对于一个深刻理解中国市场复杂性、拥有庞大潜在用户群体的本土团队而言,这种选择更像是一种回避。是回避国内激烈的同质化竞争?还是对其“封装”产品在精通AI的中国用户面前缺乏信心?无论动机如何,这一决策都让它错失了在国内市场建立第一印象、抢占用户心智的最佳窗口期。

紧接着,当国内用户终于获得访问权限时,迎接他们的却是严苛的“每日限额使用”制度。这种人为制造的稀缺性,在产品力绝对过硬时是“饥饿营销”,但在Manus身上,则更像是一面镜子,照出了其内在的虚弱。

它可能反映了:技术上的准备不足: 由于调用第三方API成本高昂,大规模放开使用可能导致成本瞬间失控,公司无力承担;产品稳定性欠佳: 产品的实际运行效果远不如演示中那般稳定,限制用户数量是为了避免大规模的负面口碑发酵;对市场的犹豫不决: 公司高层或许仍在观望,并未下定决心全力投入中国这个高投入、高竞争的市场。

这一系列操作,在用户端形成的感受是疏离和不信任。当用户的好奇心被冰冷的配额和不稳定的体验消磨殆尽时,品牌的忠诚度便无从谈起。

Manus就像一个在舞池边徘徊的舞者,想邀请全场共舞,却又羞于迈出坚定的舞步,最终只能在错愕和遗憾中看着舞池被更热情、更坚定的对手们占领。

战略败退:“断臂求生”难掩颓势

时间快进到今年6月,Manus产品负责人张涛公开确认,公司已将总部从中国迁至新加坡。这为如今的大规模裁员埋下了伏笔。

最新的消息显示,Manus不仅对国内业务团队进行了大刀阔斧的裁员,还将核心技术人员悉数迁往新加坡。这清晰地表明,公司正在剥离其在中国的资产和人员,将重心彻底转向海外。

正如评论所言,这绝非轻描淡写的“业务调整”,而是一次实质性的战略败退。它几乎等同于对中国市场前景投下了一张彻底的“不信任票”。这种“断臂求生”式的自救,对公司的伤害是深远的:

重创员工士气:大规模裁员和核心团队的迁移,无疑会严重打击留守员工的信心与归属感,导致人心浮动。

损害品牌信誉:这种决绝的收缩行为,向市场、客户和潜在投资者传递了极其负面的信号,严重损害了其长期建立的品牌形象。

动摇发展根基:放弃一个潜力巨大的市场,等于主动放弃了未来的可能性。对于一家初创公司而言,这种战略收缩往往是不可逆的。

新加坡不是避风港,而是下一场赌局

回到7月的这场裁员风波。将核心技术人员迁往新加坡,裁撤大部分国内业务,这绝非“效率考量”,而是一次决绝的“断臂求生”。“手臂”是中国市场这块曾经充满诱惑但也滚烫无比的烙铁。Manus选择斩断它,是为了保全躯干,去寻找一片温度更适宜的土壤。

新加坡,以其国际化的视野、友好的营商环境、对前沿科技的大力扶持以及作为连接东西方桥梁的独特地位,成为了Manus的“诺亚方舟”。迁往新加坡,可能意味着Manus未来的战略方向将发生根本性转变:

从C端到B端:放弃在中国市场与成千上万个对手争夺普通消费者的残酷游戏,转而专注于为海外企业提供定制化的AI解决方案。在B端市场,产品的完成度和稳定性要求更高,但对“极致酷炫”的容忍度也更高,一个“足够好”的封装产品或许能找到其生存空间。

从通用到垂直:集中有限的资源,选择东南亚市场中某个特定的、数字化程度尚有空间的垂直行业进行深耕,例如跨境电商、金融科技等,试图建立区域性的、小而美的优势。

寻求新的叙事:摆脱“中国AI创企”的标签,以“全球化/新加坡AI公司”的全新身份,面向国际资本市场讲述一个新的故事,以期获得新的融资和发展机会。

然而,新加坡并非无忧无虑的避风港,而是Manus的下一场豪赌。这里的确竞争压力稍小,但市场体量也远不及中国。

更重要的是,如果其“套壳”的底层逻辑不发生根本改变,那么无论战场切换到哪里,其核心的脆弱性依然存在。全球的巨头和优秀的创业公司同样在觊觎这片市场。等待Manus的,将是另一场截然不同的考验。

新芒x如是说

从备受瞩目的明星产品,到如今折戟沉沙、断臂求生,Manus的故事成为了一个发人深省的案例。一句“经营效率考量”无法掩盖其从底层逻辑、市场策略到战略决策的全盘失误。

这或许不是AI Agent赛道的冷却,而更像是一次对投机主义和根基不稳模式的无情淘汰。

对于所有AI领域的创业者而言,这都是一个警示:没有坚实的技术地基和对市场的真诚承诺,再华丽的“外壳”也终有被现实击碎的一天。

本文来自微信公众号“新芒xAI”,作者:震霆,36氪经授权发布。

网址:网红AI产品Manus被曝裁员,回应称自身经营考量,背后结局或已预见 https://mxgxt.com/news/view/1561521

相关内容

中国团队发布通用型AI Agent产品Manus;京东集团2024年收入11588亿元|未来商业早参朱骏:TikTok前身App之父,字节跳动AI掌舵人,张一鸣背后的产品天才

福利调整后再被曝裁员 启明星辰未回应传闻

周云杰意外走红背后:海尔的生态布局与总裁营销

或许在冲向殷寿之时,就已经预见了自己的结局…

更美“碰瓷”明星营销背后:市场份额受挤压,布局AI医美能否更美

EP#06 明星投资人起底、挖掘商业洞察、高标准AI写作、投资小白研究等

消息称 AI 公司商汤组织架构大调整,裁员赔偿 N+1

AI时代,全球品牌营销的接力棒,交给红人了

消息称 AI 公司商汤组织架构大调整,裁员赔偿 N+1