马克·斯特兰德:我们这些小小的生命,如何在黑暗中旅行

马克・斯特兰德在文学与艺术领域成就斐然,他不仅是一位才华横溢的诗人,还身兼优秀的译者、编辑、散文家和评论家数职。在诗歌创作上,他以独特的风格和深邃的思想独树一帜;作为编辑和译者,他凭借深厚的文学功底和敏锐的嗅觉,引入了众多优秀诗歌作品,为读者呈现了外部世界丰富多样的文学景观,推动了文学作品的传播。在艺术批评领域,他同样有着深刻的洞察力和专业素养,为艺术界提供了诸多独到见解。

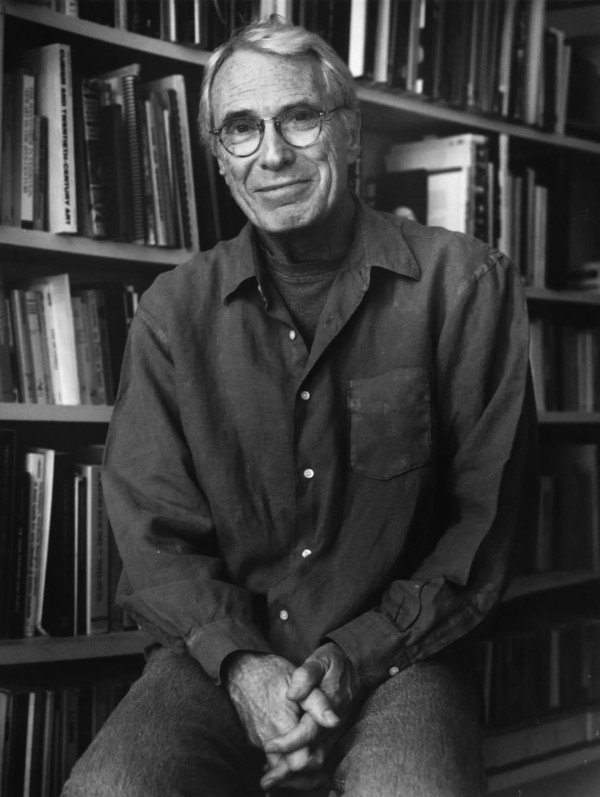

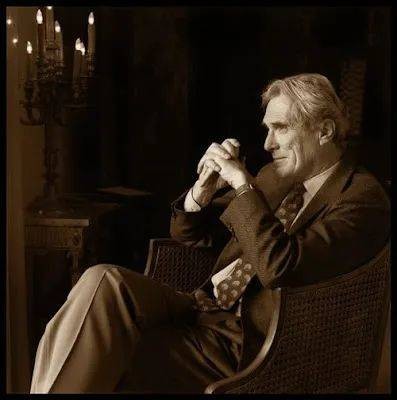

马克·斯特兰德(Mark Strand,1934—2014),美国诗人、散文家、翻译家。他的诗被译成30多种语言,获得众多荣誉和奖项,包括麦克阿瑟奖、普利策奖、华莱士·史蒂文斯奖、博林根诗歌奖,以及美国艺术与文学学院授予的诗歌金奖。1990年当选为美国桂冠诗人。先后在艾奥瓦大学、耶鲁大学、哈佛大学、哥伦比亚大学等高校任教。

撰文 | 桑婪

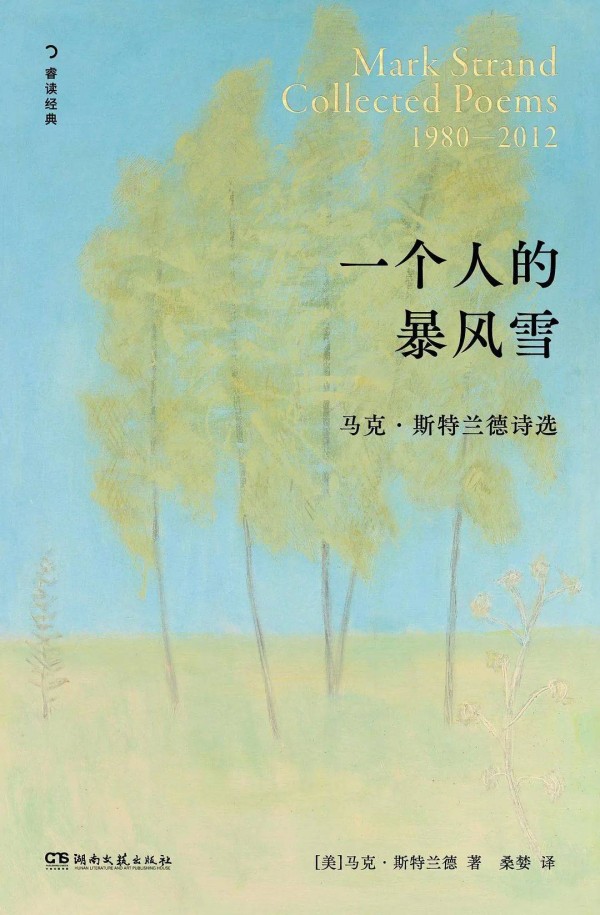

《一个人的暴风雪》

作者:(美)马克·斯特兰德

译者:桑婪

版本:浦睿文化|湖南文艺出版社 2025年1月

找不到属于自己的地方

斯特兰德出生于加拿大爱德华王子岛的萨默塞德,其父是一位商人,其母是一名教师。他自幼跟随父母在美国、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁等不同国家辗转生活,频繁的迁徙使他接触到了各种不同的语言。对此,他曾感慨道,“我永远找不到属于自己的地方。我不来自于任何地方。”这样的成长经历给他带来了障碍,导致他最初英语说得不够流利,且带有浓重的法语口音,经常被同学嘲笑。这种漂泊不定的生活对于一个孩子来说相当艰辛,但他还是找到了一种能“随身携带”的精神寄托。曾有许多个夏天,诗人在哈利法克斯附近的圣玛格丽特湾度假。这是一段快乐、无忧无虑的日子,在这些时间里,他发现了一种“内在化的”风景——大海,海岸的矮松林,青苔覆盖的巨石,寒冷的早晨等,这些事物成为他诗歌中常见的意象。

幸运的是,斯特兰德颇有语言天赋,英语学习进展很快。高中时期,斯特兰德就尝试写了少量诗歌。在安提亚克学院就读时,他也读诗和写诗。其实最开始,斯特兰德的梦想是成为一名画家。然而,在耶鲁大学攻读美术学士学位时,情况发生了转变。斯特兰德成为了华莱士・史蒂文斯的忠实读者,同时在英文课上成绩优异。他的诗歌受到了一些教授的赏识,还获得了库克奖和伯金奖。或许正是这些因素让他意识到,自己更适合成为一位诗人,而非画家。1960年,他获得富布莱特奖学金,前往意大利学习十九世纪诗歌。很快,他的诗歌开始在《纽约时报》上发表,他更加确定他将毕生致力于诗歌创作。同年,他完成了在爱荷华大学的学业,并留校任教。

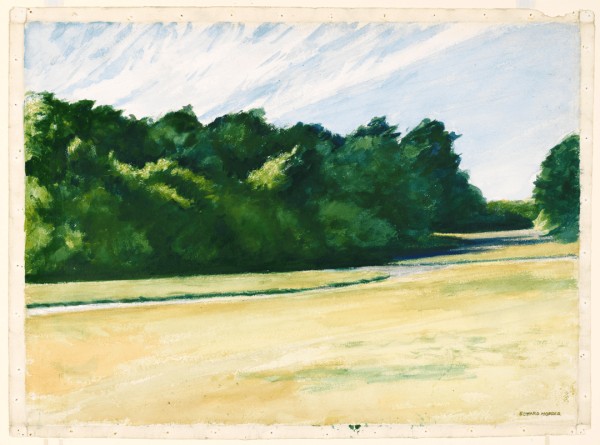

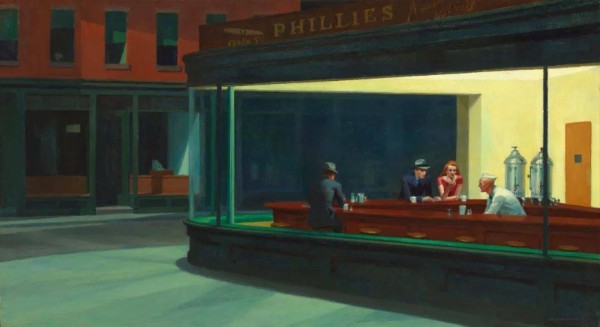

爱德华·霍珀画作。

一个熟悉的房间

一些自己的书

1964年,斯特兰德出版了他的第一本诗集《睁着一只眼睛睡觉》。诗集出版后,他离开了爱荷华州,作为富布莱特讲师前往巴西任教。那段时期,他结识了诗人伊丽莎白·毕肖普,并着手翻译整理巴西诗人卡洛斯·德鲁蒙德·德·安德拉德的诗。回到纽约后,斯特兰德开始在各大学任教。1968年,他的第二部诗集《移动的理由》出版。

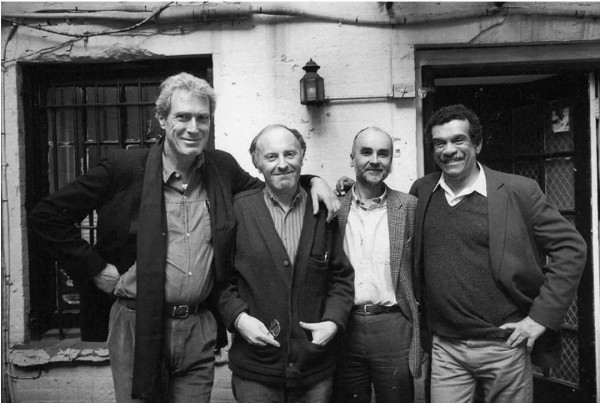

在动荡的六十年代,斯特兰德与诸多优秀诗人建立了深厚的友谊,如理查德·霍华德,查尔斯·西米克,查尔斯·赖特。七十年代时,他结识了对他影响深远的诗人约瑟夫·布罗茨基。在这一时期,他作为编辑和译者成果颇丰。他将自己独特的品位融入工作当中,让更多人有机会接触到欧洲和南美诗歌。此后近十年的时间里,他仅出版了一本诗集《诗选》。

(左起)斯特兰德、布罗茨基、扎加耶夫斯基和沃尔科特。

到了九十年代,斯特兰德重返诗坛,在1990至1991年期间担任美国桂冠诗人。1990年,他出版了诗集《持续的生活》,获得耶鲁大学博林根奖。1993年他出版了两部诗集《黑暗港湾》和《一个人的暴风雪》,前者获得了波士顿书评宾汉姆诗歌奖,后者获得了普利策诗歌奖。

正如伍尔夫在《一间只属于自己的房间》中所说,“一个女人如果要写小说,那么她必须拥有两样东西,一样是金钱,另一样是一间自己的房间”。无独有偶,斯特兰德也曾谈及自己的写作的要素——“一个空间,一张桌子,一个熟悉的房间。一些自己的书。安静。仅此而已。”在相对嘈杂的环境中,他通常会选择写散文而非诗歌,因为他担心在喧嚣的环境下写诗会被人误认为过于情绪化。

马克·斯特兰德和诗人好友查尔斯·赖特。

自我探索与生命焦虑

作为享誉诗坛的诗人,斯特兰德优雅、真诚而善良。他热忱地扶持新兴诗人,支持独立书店的发展,展现出无私的文学情怀。在科技日新月异的时代,他保持着最为朴素的生活方式,远离现代电子设备,选择以传统的语音邮件的形式与他人联系。他常常向家人朋友发送长语音,分享日常见闻与感悟,洋溢着对生活的热爱,这种热烈的情感也时刻弥漫在他的诗歌创作之中。以《烤肉》一诗为例,当庸常的日子陷入单调,斯特兰德以细腻的笔触,将一盘烤肉的滋味娓娓道来。层次丰富的描写将味觉记忆和往昔岁月串联起来,平凡的美食升华为承载生活印记的情感载体。

在家庭题材的诗篇中,斯特兰德更是倾注了深沉的情感。《我的儿子》《致杰西卡,我的女儿》《婚姻》《献给父亲的挽歌》等作品,成为他倾诉亲情、记录人生的情感长卷。在写给女儿的诗里,他毫不掩饰内心的矛盾与挣扎:既坦言现实生活给予的安稳与满足,“如此的容易”“爱着我们所拥有的”;又坦诚地表达出对生命的敬畏与恐惧 ——“我感到害怕”,只因深知人类在宇宙中的渺小,如同“在黑暗中旅行,/没有看得见的道路/或可见的终点”。随着年岁渐长,他对家人的牵挂愈发浓烈,对未知前路与死亡的忧虑也悄然滋长。他将内心的情感化作诗行,希望自己离去后,子女仍能在生活的迷雾中寻得光明,不致迷失方向。这些诗篇生动地展现了他的内心世界,也引发了我们对亲情、生命与存在意义的共鸣与思索。

斯特兰德的早期诗歌语言简洁朴素,句式简短,以自我探索、生命焦虑和超现实意象为显著特征。他的首部诗集《睁着一只眼睛睡觉》奠定了其早期风格——充斥着焦虑、恐惧、孤独、梦魇、怪诞等黑暗的基调。在这首诗中,平常发出异响的一切如此平静,而奇怪的是,“我”却感到恐惧,“感觉死去一般/永远包裹/在我的毯子里/并且被忘记”。诗中的矛盾对比使得周围的世界与“我”割裂开来,体现出斯特兰德早期对“自我与他者”边界的探索,同时折射出人类作为个体生存的无限孤独。“我”感受到在这死寂下暗藏着危机,只能“睁着一只眼睛睡觉,/希望/任何事情,任何事情都不会发生”,对未知的灾难持续地警觉,焦虑、恐惧又无力。这首诗创作于1962年,正值冷战高峰期,核战争的阴影笼罩着世界,个体的生存焦虑持续蔓延,看不到尽头。斯特兰德曾在采访中坦言,这首诗“表达了我对核战争的焦虑”。

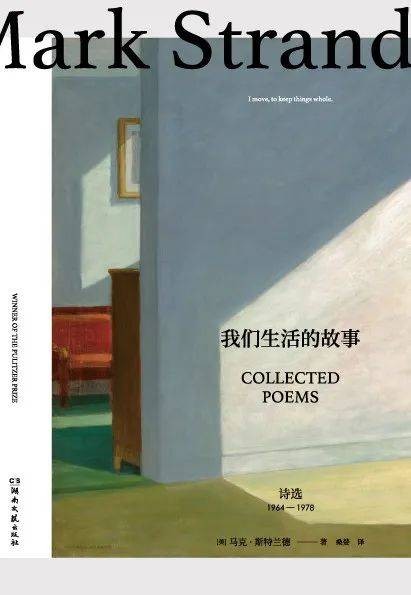

《我们生活的故事》

作者:(美)马克·斯特兰德

译者:桑婪

版本:浦睿文化|湖南文艺出版社 2018年1月

诗人的第二部诗集《移动的理由》延续并强化了首部诗集的风格,展现出更为成熟的语言实验技艺和更为深刻的主题,标志着他从早期个人化的焦虑书写向更为复杂的叙事性和哲学性探索过渡。

在《邮差》《事故》《树上的人》和《隧道》等诗中,种种荒诞、不可思议的场景嵌入了日常生活,在被异化的场景中,自我存在的困境、超现实与日常、时间的虚无等被揭露,个人体验被升华至普遍的生存经验。在《婴儿》这首诗中,我们能清晰地看到他对人类的关注、对社会问题的深刻洞察。诗的开篇写道:“让我们救救婴儿。/让我们跑去市中心。/婴儿们在尖叫”,寥寥几句诗生动地描绘出婴儿们遭受磨难的悲惨情景,暗示着孩子从诞生的那一刻起,就陷入了一个充满伤害的社会。在其中,弱者永远无法逃脱悲剧的命运,处于无助的处境。“铁窗和铁门的仓库”即牢笼,诗中的婴儿们被无情地束缚,毫无反抗之力。“让我们快点”,这急切的呼喊饱含着拯救婴儿的迫切心情,因为可怕的是,婴儿们“已经长大”,穿上西装,如同成人一样,变得残酷无情。

这一描写展现了社会对纯真的侵蚀,更揭示了社会环境对人性的扭曲。那些曾经纯真无邪的婴儿,失去了最宝贵的天真,转而追随一位坐在防弹车里鼓掌的首领。这充满讽刺的画面暗示着社会的荒诞与人们的盲目。尽管一切似乎都在不可逆转地走向崩塌,但“我们仍在奔跑”,这句诗传递出一种坚定的信念:我们没有放弃希望,没有抛弃那些身处困境的婴儿。从文中反复出现的“让我们救救婴儿”到“让我们试着救救婴儿”的转变中,“试着”一词犹如一声叹息,透露出深深的无奈与无力感,也暗含着不放弃的意味。这种不放弃的精神是对社会现状的深刻反思,也是对人性的深入思考——在黑暗中寻找希望,在困境中坚守善良。这部诗集中的叙事实验为后来的《我们生活的故事》的长篇化叙事奠定了基础。

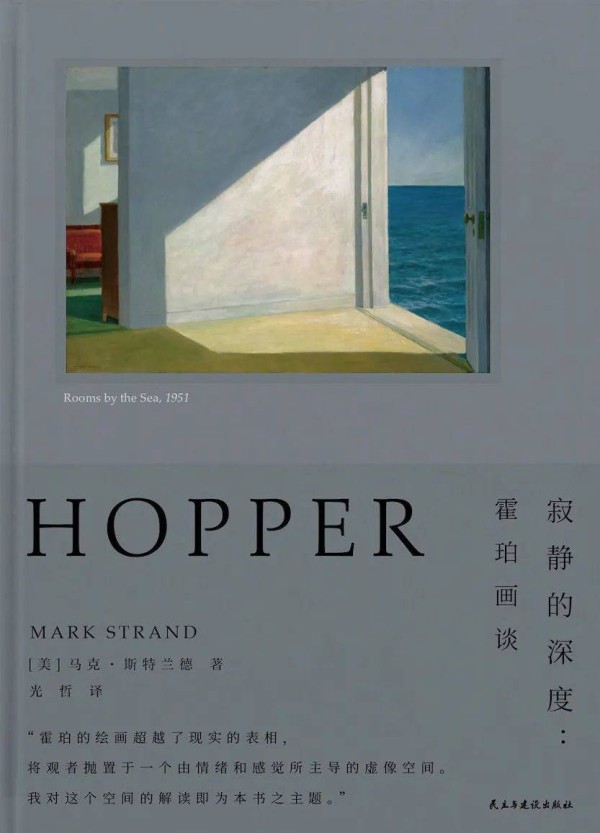

《寂静的深度:霍珀画谈》

作者:(美)马克·斯特兰德

译者:光哲

版本:全本书店|民主与建设出版社2018年4月

对一切说是

在诗集《更暗》中,斯特兰德逐渐淡化了早期《移动的理由》中标志性的短句实验,转而尝试使用更具延展性的诗行结构。在《新诗歌手册》《放弃自我》《到了这地步》《残余》等诗中频繁运用重复性句法与平行结构来强化情感的流动,如《放弃自我》一诗中,“我放弃我的嘴巴,它是舌头不变的梦。/我放弃我的喉咙,它是我的声音之袖。/我放弃我的心脏,它是燃烧的苹果。”通过“我放弃……”的句式复沓,形成层层递进的咏叹调效果,既保留了早期超现实意象的冷峻质感,又增加了绵长的抒情维度。至此,我们可以看见斯特兰德从碎片化隐喻转向了更完整的诗意空间的书写。

《我们生活的故事》的出版对斯特兰德来说是一次意义重大的转变,他选择了放弃以往短小凝练、简洁优美的写作风格,转而探索诗歌中的长篇修辞和叙事的可能性。作为该部诗集的开篇之作,《献给父亲的挽歌》以连祷文的风格写就,成为斯特兰德最引人注目的诗歌之一。

这首诗由六个部分组成,分别题为“空空的躯体”“回答”“你的死亡”“你的影子”“哀悼”“新年”,我们可以从中窥见死亡的历程及诗人感情的转变。诗中使用了众多排比句式以强化情感,如“月亮在那儿,悬在小山洁白的肩上。/贝德福德盆地上的风在那儿。/冬天淡绿的光在那儿。/你的嘴巴在那儿,/而你不在那儿。”当所有一切继续存在,唯有父亲缺席,诗人的悲痛和抗拒接受的情绪逐步加深。该诗第二节采用了问答式的诗行,描写出自己内心的挣扎与痛苦,以及最后无奈的接受。我们甚至从“我要等你多久?”这句诗中看到他内心的最后一丝幻想,然而在父亲回答“是的,我累了,想躺下来”时,这种幻想轰然倒塌。在死亡漫长的告别中,“寂静代替了一个名字”,他渐渐明白,他唯一能做的就是接受残酷的事实——父亲必将离去。这不仅是对亲人离世的释怀,更是一次自我接纳。在面对父亲死亡时,诗人开始重新审视生命、亲情以及自我的存在,从而完成自我蜕变。

在《我们生活的故事》一诗中,主人公的内心同样充满着矛盾与挣扎。最初,“我”抗拒被既定故事所支配的生活,试图挣脱命运的枷锁,开始“想象进入/另一种生活,另一本书”。然而,经过内心的反复权衡与挣扎,“我”最终却无奈地选择“对一切说是”。这一转变看似妥协,实则蕴含着对生活更深层次的理解与接纳,反映出在理想与现实的碰撞中,个体不得不面对生活真相的复杂心境。

爱德华·霍珀画作《夜游者》。

终局一再发生

《黑暗港湾》是斯特兰德诗歌日趋成熟和深化的标志,他不再构建《诗选》中人们熟知的那个自我——放弃世界和认知虚无,而是对生命、死亡和诗歌进行了深刻的思考。这首长诗由一首序诗和四十五个章节构成,每章独立成诗,描述了从死者的角度看到的世界,为我们提供了看待世界、死亡和自身的全新视角。

故事开头并没有呈现阴森恐怖的地狱场景,而是设定在熟悉又陌生的领地,从家出发,踏上未知的旅途,写下“他”的所见所闻所想。跟随这个灵魂的使者,我们跨越生死的边界,看到世人在俗尘中经受的种种束缚,“他们委身于障碍物/委身于黑暗的质地和浓度/委身于乏味的期间法令”,他们挣扎着,辛苦地劳作,却“不是为了面包或爱情/而是为了获得过去与未来之间/永久的平衡”。相反地,死者却能超脱这一切,他们“顺从于/自身的过去”,不再被尘世的欲望和纷繁困扰。生者忙忙碌碌,终其一生为追求平衡而付出巨大努力,最终却因小失大,反而忽略了生命中最为珍贵的事物,这一切在死者看来是盲目的。通过对死者世界的描绘,斯特兰德也向我们暗示了生命的延续和循环,“终局/一再发生。我们感觉到它/在睡眠的诱惑中,在月亮的成熟中,/在杯中等待着的酒中。”

马克·斯特兰德。

斯特兰德以简洁质朴的语言勾勒出我们最平凡的生活。他的笔触看似简单,却引领我们深入思考生活、生命、时间、虚无、死亡等深邃宏大的主题。他不断提出问题,探寻生活背后的真相,同时也进行深刻的自我辨认和剖析。他用天马行空的想象力和优雅的姿态面对这个世界的种种不完美,对之进行虚构和重塑,努力构建起真实与理想交织的生活。在他的诗中,现实的琐碎与理想的光芒不断碰撞交融,指引我们重新审视自己所处的世界和内心深处最隐秘的想法。

网址:马克·斯特兰德:我们这些小小的生命,如何在黑暗中旅行 https://mxgxt.com/news/view/1553926

相关内容

人性的黑暗与复杂:《弗兰肯斯坦》中的哥特元素与人性探索意义贝拉特里克斯·莱斯特兰奇

司马南:也说如何看待马斯克的成就

一如既往的小迷弟马斯克 当选总统唐纳德·J·特朗普和埃隆·马斯克

《龙珠》中的奇妙CP:特兰克斯和小舞的爱情故事

欧美暗黑女神排行榜前十强揭晓!碧昂丝领衔,她们是黑暗中的璀璨星光

鲁本斯与佛兰德斯画派—西方艺术史中的巴洛克时代(下)

我们喜欢的“小鲜肉”,是一种克里斯玛权威表现吗?

特斯拉CEO马斯克父亲专访:亿万富翁是如何养成的?

恩人变成仇人,马斯克跟乌克兰为何翻脸?