伍伟的野人索引:从触觉到视觉的艺术探索

01展览概况

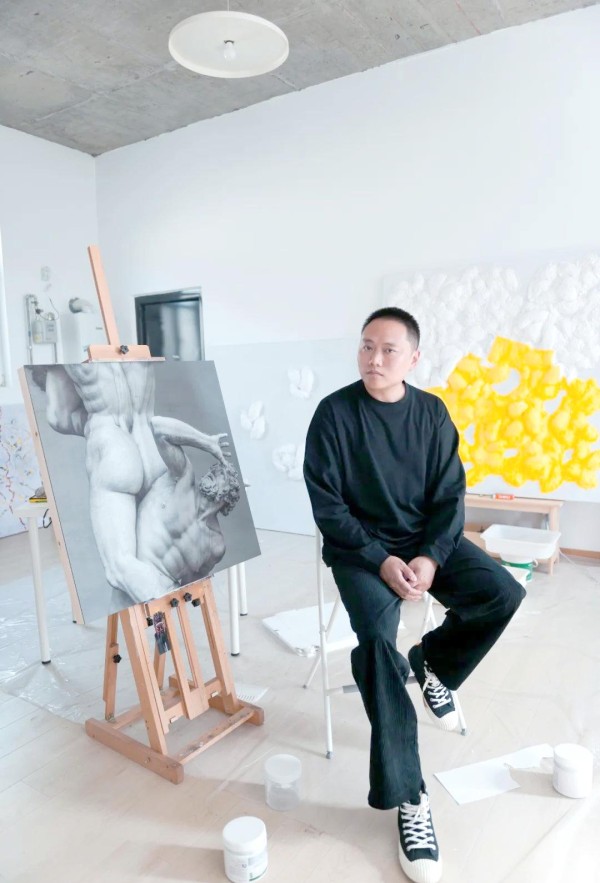

在坪山美术馆的三层及四层展厅,伍伟的近十年第十二场个展“野人的索引”正在进行中。这场展览不仅在开幕日与伍伟的生日不期而遇,更在艺术与生活的交织中,展现了他对文明、社会与艺术的深刻思考。作为一名80后艺术家,伍伟在游移与探寻中,以层层叠叠的身体经验为媒介,将情感与思考巧妙地融入作品中。在原始与工业、美好与异质、现实与虚构的多元碰撞下,他创造出一种独特的“视觉触感”,挑动着每一位观众的切身感受。

◆ 展览主题与意义

策展人崔灿灿精心划分了展览空间。三层展厅的昏暗与神秘,仿佛带领观众进入了一个古老世界观的神秘领域,而四层展厅的明亮与洁净,则又直指以人类为中心的现代文化与生活。这种两极分化的空间设计,进一步凸显了伍伟作品中所蕴含的复杂情感与思考。

◆ 策展风格与空间设计

在与伍伟的交流中,我们不难发现他身上那种敏感而细腻的直觉感受。他对于文明的研究与关照始终站在现时现地,既避免了完全学理化的历史挖掘与复现,又以一种近乎偏执的细节把控和对艺术的执着,将社会问题隐秘地融入创作中。这种独特的艺术风格和深刻的思考,使得伍伟的作品在展览中独树一帜,引人深思。

◆ 艺术家背景与创作理念

02艺术创作历程

◆ 从绘画到实验艺术

游离

在开封的求学时光后,我于郑州度过了四五年的岁月,之后又踏入了央美(中央美术学院)的体系。河南的绘画风格深受中原文化影响,带着一种独特的气息。我也曾尝试绘画,但作品多以小手稿形式呈现,内容偏向民间神话,风格神神叨叨,不被当时的美协系统或市场系统所青睐。那时,我处于一种地下艺术家的状态,与几个挚友相互交流画作,鲜少参与展览。对于如何成为一名职业艺术家,我懵懂无知,只是怀揣着创作的冲动。然而,绘画的界限逐渐束缚了我,于是我在研究生阶段转向了实验艺术,这是当代艺术学院化后的新领域。

我的艺术之路并非传统意义上的传帮带模式,而是通过参赛、参展来磨砺成长。在北京读研期间,我常往返于老家郑州,那种状态仿佛在央美驻留。2014年毕业后,我迁居北京并举办了首个个人展览,之后又踏上了欧洲之旅,一直处于这种游移的状态。那段时光如同一张白纸,内心平静如水,因为对社会环境和艺术圈的介入尚浅。我选择在黑桥落脚,并未过多融入艺术圈,因此保持了相对的独立性,吸纳不同文化也毫无障碍。尽管那时我已年过三十三,但我始终保持着一种慢节奏。

◆ 书店与文化探索

驻留期间,我对创作的态度反而更加坚定,因为在这段时间里,我无需盲目追随他人的脚步。不像在国内时,看到某些艺术家的作品热卖,与众多画廊合作并频繁参展,就让人心生羡慕,想要复制他们的成功,似乎这样就能一帆风顺。然而在国外初期,一切相对公平,你必须找到自己的定位,并强烈地意识到自己的身份。在不同的国家,艺术家会有不同的表达方式。例如,伊朗和叙利亚的艺术家常常以战争和伤痛为主题,韩国的艺术家则更关注生物性和感受,而我则专注于文化、知识系统和材料的情感表达。就这样,在英语还不太流利的情况下,我与国外的朋友们共同成长,虽然过程曲折,但当我真正踏入职业艺术家的行列时,已经错过了许多时机。

2008年,在郑州从事绘画教学工作的我,因教学方式的僵化而逐渐失去了对绘画的热情,内心渴望变革。恰逢此时,朋友在郑州一所知名艺术高中门口的画材店提供给我一半的空间,这成为了我开设书店的契机。那时,开书店似乎成为了一种文人情结,许多人都怀揣着这样的梦想。

我的书店生意颇为兴旺,然而我并不单纯追求经济利益,更多的是为了满足自己的文化追求。我会从中央美术学院引进最时尚、最优秀的书籍,其中,《后现代主义艺术系谱》等著作备受读者青睐。由于我本人也在深入学习这些艺术知识,而周围的朋友和大学老师往往缺乏系统的了解,仅能从新闻或论坛获取碎片化的信息,因此我的书店便成了他们获取艺术知识的小窗口。每当我回郑州时,他们都会热情地询问新书情况,挑选自己喜欢的读物。

◆ 书籍在艺术创作中的作用

有一次,我遇到一位中年大学老师,他对艺术怀有深厚的热爱,并亲自进行创作。他选购了几本我推荐的书籍,并请求我先为他保管,待他发完工资再来取。这样的经历让我深受触动,因为许多人为了追求艺术梦想,不惜节省开支。

然而,书籍对我来说也带来了不小的负担。在开封求学时,我曾敬佩那些一生致力于读书与创作的老师,但毕业后才发现,书籍的海洋永远无法完全触及。每次选购新书都如同攀登一座高山,而阅读的过程则如同下山,永远都有新的高峰等待去攀登。这种永无止境的阅读让我感受到了巨大的压力。

后来,我开始尝试将书籍作为一种创作材料,同时收集旧书,探索如何将其融入我的艺术创作中。这种转变让我在书籍与艺术之间找到了新的平衡点,也为我未来的艺术道路带来了新的启示。

这种对书籍的复杂情感驱使我试图打破常规,通过创意性的破坏将其转化为独特艺术品。每当购买到心爱的书籍或画册,不小心撕下一页都会让人心疼,更别提将其作为创作素材,在上面进行挖洞等艺术处理了。在我2012年的毕业创作中,我以书为灵感,将一堆书籍层层叠起,通过巧妙裁剪书页,展现出一张张虎皮般的视觉效果。其中,虎皮上的黑色纹路是剪切时触及文字部分所显露的颜色,而白色则是书页的边缘。这种创作方式直观地展现了动物野性与文明之间的冲突与融合。

03野人系列及灵感

◆ 野人系列的象征意义

《虎落》这个作品,最初的时候感觉一碰就散,但那种状态却深深打动了我。后来因为展览运输的问题,我对其进行了固定。我记得当时在北京,我一边上课一边在工作室剪纸,每天剪一点,整整做了一个月。每当剪完一张,我就会盖上一张布,最后完成了一个三十多厘米的小作品。虽然作品容易散,但我并没有想要卖掉的念头,只是想给家人看看:看看我弄得多好,多漂亮,多温柔,多温暖。

◆ 创作灵感与背景

后来有机会参加美术馆的展览,我拿着布兜着作品,坐出租车就送了过去。当时我对展览的认识还很浅,觉得如果放地上肯定不行,所以还买了个宜家的桌子。虽然别人说我们这有展台,但我还是把桌子拿回去了。

最终,这件作品获了奖。我觉得,在创作的过程中,作品就像我身体的一部分,而不是为了当艺术家而做的。当大家看到作品时,能够感受到我的情感和投入。创作就像盖房子,虽然累但也要坚持到最后,那种感觉真的很对。

◆ 现代现实的回应

即使是如今,我仍深感自己的不足。每日忙碌于工作室,仿佛置身于另一种“上班”状态,从早到晚,不得闲暇。时常,我懊悔于未能更深入地投入创作,或是因展览筹备仓促而未能尽善尽美。记得有一次,展览前夕,我仍在修改作品,老师吕胜中语重心长地提醒我:“若想成为卓越艺术家,怎能如此轻率?”尽管我们交往不深,多限于教学之交,但他的话语却深深印刻在我心间。

职业化的发展,无疑为作品呈现带来了更专业的条件。从运输、布展到作品维护,每一个环节都愈发精益求精,使我能够更接近心中理想的艺术呈现。

谈及文化互通与杂糅,吕胜中老师早已超越了单纯的民间美术范畴。他的作品中所蕴含的人物形象,与非洲、玛雅或埃及等全球文化的原始时期都有着深层次的共鸣。这种跨越时空的文化贯通,为艺术家打开了无比广阔的创作天地。

关于“东方性”的讨论,我持保留意见。在当代艺术的语境中,“东方精神”的提法显得过于狭隘。当我们探讨精神内涵和东方涵盖的范围时,往往会陷入模糊和争议。不可忽视的是,西方艺术体系在构建和推进重要思想方面发挥了关键作用。承认“东方性”曾为中国艺术家融入西方体系提供了一扇宝贵的窗口,但如今这扇窗是否依然敞开,却是一个值得深思的问题。

如今,在国外举办展览时,我深刻体会到,西方观众更关注艺术家所探讨的问题,而非简单地接受所有作品。在2000年初的国际展览中,若缺乏中国艺术家,就仿佛缺失了东方文化的代表,因此当时不择手段地寻找艺术家参与,无论其来自学院还是民间。然而,后来我意识到,其中可能混杂着各种因素,如商业卖点或策略性考虑,并非真正的“东方性”体现。这使得在国外办展的难度进一步加大。

在异国他乡,我的外貌、行为方式和创作逻辑都会不可避免地带有某种身份属性,这并非仅仅使用东方符号所能替代。在遵循西方艺术规则的过程中,我的思维方式和与他人的交往方式都会自然流露出东方人的独特之处,而非刻意创造一个全新的系统。特别是在当前逆全球化的趋势下,我们更需要努力沟通和寻找在现有系统内的位置,而不是寻找封闭自我的借口。历史已经证明,这样的做法是不可行的。

网址:伍伟的野人索引:从触觉到视觉的艺术探索 https://mxgxt.com/news/view/1551046

相关内容

当代艺术中的视觉探索:十位艺术家作品解析张艺谋新片来袭:视觉盛宴背后,电影艺术的多元探索与大众热议

揭秘初音未来MV制作:从React技术到视觉盛宴,带你探索二次元音乐的魅力!

探索AI影视:从技术奇观到艺术载体的转变

时尚书海探索:从衣橱到艺术的世界观

探索艺术巨匠

探索史上最令人惊叹的100张唱片封面:音乐与视觉艺术的完美融合

《志愿军:雄兵出击》及革命题材影视剧的艺术探索与时代共鸣

齐白石:从北漂到艺术巨匠的传奇人生探索

从《彼岸》到《见山》:摄影艺术的哲学探索