艺人王嘉尔如何撕开国际媒体的“中国陷阱”,一场关于文化叙事的硬核反击

2025年7月初,当艺人王嘉尔在印度宣传新专辑《MAGICMAN 2》时,一场看似寻常的播客专访却演变成了一场教科书级的“媒体陷阱”攻防战。印度主持人拉杰·沙马尼连番抛出引导性问题,试图将话题从音乐创作引向敏感的政治与文化雷区。然而,王嘉尔以其不卑不亢的姿态和滴水不漏的回应,不仅巧妙化解了危机,更在全球舆论场中撕开了一道口子,暴露了国际媒体对华偏见的深层机制。这不仅仅是艺人公关的胜利,更是中国在复杂国际语境下如何讲述自身故事的绝佳范本。

“挖坑”的艺术:国际媒体的惯用伎俩

此次访谈中,沙马马尼的提问可谓“步步惊心”,其核心目的昭然若揭:诱导王嘉尔承认西方媒体塑造的负面标签,或迫使其陷入预设的政治陷阱,从而制造争议和流量。这些问题包括但不限于:“世界对中国的最大误解是什么?”——试图引导受访者自我批判;“中国音乐缺乏原创性,只有广场舞神曲?”——赤裸裸的文化贬低;“中国是否存在言论限制?”——预设审查前提,意图捆绑政治立场。这种提问模式,并非印度媒体独创,而是国际舆论场中对华叙事的一种普遍且阴险的“中国陷阱”。

这种“陷阱”的形成,绝非偶然,它根植于复杂的历史与意识形态土壤。回溯历史,西方对中国的认知长期在“神秘东方”与“落后专制”的刻板印象之间摇摆。从13世纪马可·波罗笔下那个富饶繁荣的“大汉之国”,到18世纪启蒙运动时期孟德斯鸠、黑格尔等哲学家对中国“专制主义”的批判,再到19世纪西方列强入侵后将中国描绘成“愚昧落后”的形象,西方对中国的看法始终带有强烈的欧洲中心主义色彩,并随着自身需求和时代精神而变迁。进入20世纪,尤其是冷战思维的影响,更是将这种偏见推向极致,将“社会主义”与“极权”等负面词汇强行挂钩,构建出扭曲的中国形象。

印度媒体在此次事件中的表现,正是这种偏见机制的缩影。其对华报道常受1962年中印边境冲突的历史创伤、日益加剧的经济竞争焦虑以及复杂的地缘政治博弈等因素影响。印度精英阶层对中国经济的快速崛起,尤其是其在制造业和科技领域的飞速发展,抱有一种根深蒂固的“恐惧感”和“不服气”,这导致他们惯于通过媒体放大负面信息,甚至虚构事实,以维持一种心理上的优越感,强化对中国的刻板印象。这种“信息依附”于西方话语体系的现象,使得印度媒体在国际传播中扮演了西方偏见叙事的“忠实拥护者”角色。

王嘉尔的“反套路”:专业、事实与边界感

面对如此精密的“挖坑”策略,王嘉尔的回应堪称教科书级别,展现了高度的专业素养和清晰的边界感。他没有被主持人的节奏带着走,而是以一种“四两拨千斤”的智慧,将话题牢牢拉回自己的专业领域。

首先,他划清了身份边界,明确表示:“我只是个艺人,不懂的事我不评论,但音乐、舞台这些专业上的事,我肯定乐于分享。”这种策略,精准地拒绝了被标签化为政治符号的企图,避免了在非专业领域被“带节奏”。这恰恰符合达拉·迪尔多夫“跨文化能力模型”中“态度”和“技能”的关键要素——即在跨文化交流中,清晰的自我认知和专业的沟通技巧至关重要。

其次,他以事实回击文化贬低,用数据说话。针对“中国音乐缺乏原创”的质疑,他直接列举个人作品在Billboard的排名,强调“数据不会说谎”。随后,他反问主持人是否知道周杰伦及《青花瓷》的全球影响力,有力驳斥了“仅有广场舞神曲”的谬论。这种基于事实的理性反驳,不仅有效击碎了偏见,也符合跨文化传播中通过具体案例进行说服的原则,让对方无从辩驳。

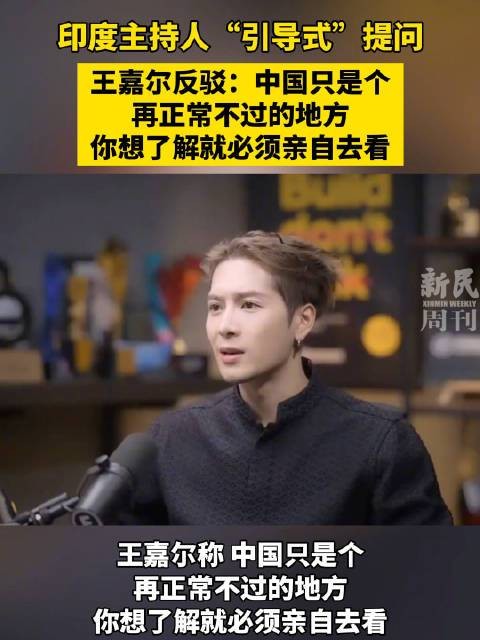

更深层次地,王嘉尔倡导亲身实践以破除刻板印象。他指出:“中国只是个再正常不过的地方,你想了解就必须亲自去看,而不是听别人说。”他强调“短视频制造了刻板印象,我们生活在现实世界,总会有缺点,可以自己亲身来看看”,呼吁摒弃偏见。这与跨文化传播中“接触假说”不谋而合,即直接的跨文化接触有助于减少偏见,增进理解。在访谈结尾,他反问主持人“你来过中国吗?”,更是将话语权夺回,促使对方反思,将“被动应答”转化为“主动发问”,实现了情商控场和反客为主。

舆论反响与深层启示:如何讲述中国故事

王嘉尔的此次回应,迅速获得了海内外的一致赞誉。中国官媒如观察者网、津云新闻等称赞其展现了“清醒的艺人格局”,微博话题阅读量超亿次,网友称其“三观与五官一样正”、“娱乐圈外交典范”。甚至连印度网友也留言表示“至少他坦诚,不像有些明星假装什么都懂”。此次事件被广泛视为艺人应对敏感提问的“范本”,对整个娱乐行业乃至更广泛的公众人物群体,都具有重要的启示意义,甚至被建议“纳入艺人公关教材”。

这一事件也再次凸显了中国在国际传播中面临的严峻挑战。“西强东弱”的国际传播格局导致西方媒体在信息生产和传播中占据绝对主导地位。他们通过污名化特定词汇(如将“社会主义”与“极权”挂钩)、扭曲中国现实、选择性报道等方式,系统性地构建负面中国形象。例如,长期以来对中国“贫穷落后”的刻板印象,即便中国经济快速发展,仍通过聚焦局部或过时画面来维持,甚至编造故事,将中国描绘成一个“老百姓被压迫,没有人权自由的独裁国家”。这种“谎言机器”的运作,使得许多未曾亲身到访中国的外国人,对中国抱持着荒谬的误解。

然而,偏见并非牢不可破,事实才是最有力的武器。中国在科技创新和经济发展上的最新数据,正有力地打破这些刻板印象。2024年数据显示,中国已超越德国,成为世界上最大的电动汽车出口国,这直接冲击了“中国制造质量差”的论调。在人工智能领域,中国贡献了全球70%的相关专利技术,且每两位顶尖AI人才中就有一位来自中国高校或科研机构,这有力反驳了“中国缺乏原创性”的偏见。此外,2024年中印贸易额激增至1400亿美元,中国已完成全国90%以上乡村厕所现代化改造,高铁密布、移动支付普及,这些都与西方媒体描绘的旧有形象大相径庭。这些“实打实”的成就,正在让越来越多的外国人亲身来到中国后,发出“这根本不是我想象中的中国”的惊叹。

从王嘉尔事件中汲取经验,中国在国际传播中应采取更主动、更智慧的姿态。首先,公众人物在海外应具备清晰的身份边界感和专业素养,专注于自身专业领域,以事实和理性回击不实言论,而非被动陷入对方设定的议题。其次,要倡导亲身实践,鼓励世界各地的人们亲自来中国体验,用眼见为实的真相消解偏见。这与陈国明“跨文化敏感性发展模型”中通过体验提升跨文化适应性的理念相符,即通过直接的文化接触,促进理解和共鸣。

同时,中国应充分利用新媒体平台和多元呈现形式,以故事化叙事、通俗化表达,将复杂议题通过案例驱动、细节具象化的方式呈现。例如,通过短视频、纪录片等形式,展示中国在科技创新、乡村振兴、文化传承等方面的真实面貌。这不仅是艺人公关策略的升级,更是国家形象塑造与跨文化传播的深层挑战,需要全社会共同努力,以自信、开放的姿态,向世界讲述我们自己的故事,开辟理性对话之路。毕竟,在信息爆炸的时代,真实的力量终将超越偏见,赢得国际社会的理解与尊重。而那些固守偏见、拒绝真相的媒体和个人,最终只会沦为历史的笑柄,被时代的车轮无情碾过。

网址:艺人王嘉尔如何撕开国际媒体的“中国陷阱”,一场关于文化叙事的硬核反击 https://mxgxt.com/news/view/1541940

相关内容

沉默的智慧,王嘉尔如何以“不评论”策略赢得全球尊重当明星硬刚不良媒体:不能惯着,硬核回击!用“怼”传递正能量!

王嘉尔“回怼”印度主持人,一场跨文化对话的教科书级示范与深层启示

揭秘王嘉尔成名之路:从击剑赛场到国际舞台

王嘉尔的国际知名度如何?

国产电影分析点评:陷入叙事叙事能力陷入困局

故事:大明星的资本狂欢——王嘉尔

明星硬刚不良媒体!不惯着,硬核回击传递正能量!

跨媒介的“叙事共生”:网文IP影视转化的新变(2020

顶流偶像的生存法则:王嘉尔的真实人生,比剧本更跌宕