天津卫的“回回”,民族团结和民族融合的真实写照

天津,是一个多民族聚居的城市,说实在的,打底起天津就是一个以移民起家的城市。

每一批来到这里的人们,都会不自觉地把自己家乡的、自己民族的习俗特色带到这里,在日复一日的生活交往中,这些不同的地域特色民族风俗,融合成了天津卫独有的一种风情。

常听一句话:每到一座新的城市,怎么才能快速地了解他?最简单的方法,就是从这个城市的“吃”下手。

那要是到了咱天津呢,您能吃的点嘛呢?

嘿!天津人“卫嘴子”的名号可不是白叫的!

不过,您来到咱们天津之后在市面上走一圈,应该能很容易地注意到一个小细节,天津的清真店铺特别多。

这是为嘛呢?

那就得好好聊聊了。

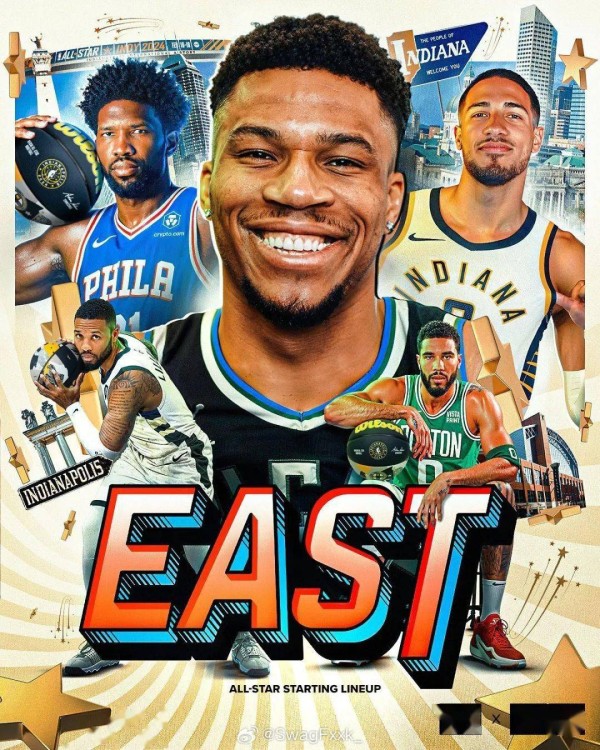

鸿起顺饭店

鸿起顺饭店

要说清真店铺,还是先说说咱们天津回民。

回族是天津人口最多的少数民族(据2010年第六次全国人口普查统计天津回族人口约有18万人),可以说,天津是回民的“大码头”。

那天津又为什么会有这么多的回族呢?这还得从天津历史说起。

成吉思汗的孙子忽必烈建立大元朝后,将燕京定为国都,改名“大都”。

那时的天津还不叫“天津”,叫“直沽寨”,从唐朝时就设有盐场、盐仓、盐务衙门,再加上地处海、河、陆交通枢纽,漕运发达。随着元朝定都“大都”,“直沽寨”的经济和军事地位有了很大的提升。

清真东大寺

清真东大寺

您要问了,这和天津的回族有什么关系?

您别说,还真挺有关系的。

元朝时,将统治下的各民族分为四等,即四等人制度:蒙古人、色目人、汉人、南人,而回族在元朝就属于色目人。据说,在当时元朝的军队中,存在着相当数量的回族兵将,而在普通人中,也有很多回族人从事商业。

当元朝定都大都后,大量的回族将士被派往当时的直沽寨屯垦戍边,更有为数众多的回族商人来到这里经商贩盐。这些商人、兵将、家属,便成为了天津最早的回族定居者。

明朝时,随着“燕王扫北”天津建卫,大批的江浙移民来到天津,其中包括大量的回族民众,其中一部分就来到了海河沿岸。天津回民“八大家”之一的穆家,就是明初随军从浙江余杭迁入城北(穆家庄)的。

所以从某种意义上来说,回族兄弟们,可是咱天津卫地道的原住民之一。

天穆顺义里

天穆顺义里

明朝时,朝廷为了民族安定,对西北的少数民族施行“实徙江淮”的政策,使得一大批回族南迁,此举也在客观上加速了回族文化和汉文化的融合,南方的很多汉人开始信仰伊斯兰教。

语言学家罗常培先生著作《语言与文化》记载:纯回姓都以回教徒的谱系作基础,准回姓就有依据汉姓来的。

而在天津,既有哈、海、黑等纯回姓,也有穆、马、丁、白等准回姓,还有张、王、李、赵等普通汉姓的回族,他们彼此融合构成了现今天津回族的主体。

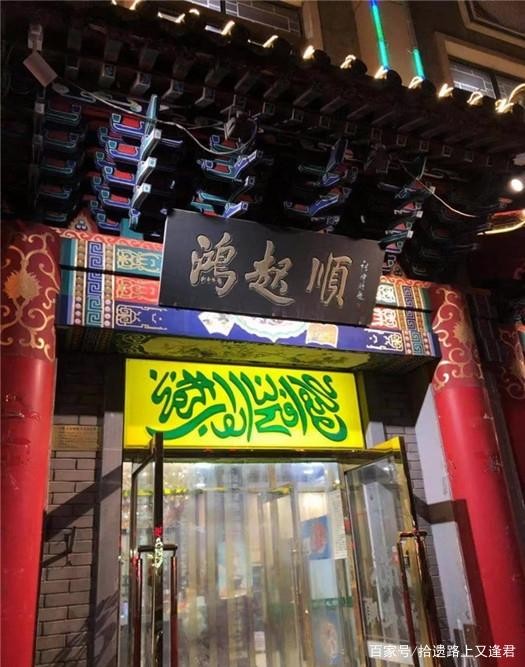

清真店铺

清真店铺

说完上面这些,也就好理解为什么天津的清真店铺多了。

现如今在天津,清真美食已经是天津美味的重要组成。可以说,如果没有清真菜,天津菜就是缺胳膊少腿,不地道了。

老天津人还有一个不成文的认知,商铺招牌上凡是带有“斋”字的,那八成准是清真的。

中华老字号的桂顺斋,专营各式点心,白皮、桃酥、芦园蛋糕,到现在天津人过春节走亲访友,手上一定得提上两盒桂顺斋的点心蛋糕,才算是有礼有面儿。

百年老号的至美斋,最有名的就是各式各样的烧饼,芝麻的、油酥的、麻酱的、螺丝转儿的,还有老卤慢炖的酱牛肉那叫一个香,据说至美斋的酱牛肉制作工艺已经有近百年的历史了。

还有几个历史悠久的大酒楼,比如:鸿起顺、宴宾楼、会芳楼等等,也都是传承百年的清真老字号了。

桂顺斋

桂顺斋

百年老号会芳楼

百年老号会芳楼

精品老爆三

精品老爆三

自元代以来几百年间,回、汉两民相互融合彼此包容,用自己的力量和汗水共同建设着天津这座城市,无论谈天津历史发展,还是聊生活习俗,都离不开回族兄弟的影响和贡献。

他们辛勤耕耘努力奋斗在天津的社会各界各行各业里,展现着属于地道天津人的风采。

网址:天津卫的“回回”,民族团结和民族融合的真实写照 https://mxgxt.com/news/view/1376832

相关内容

王宏伟领衔,天津音乐学院民族歌剧《二泉》亮相天津音乐节民族歌剧《同心结》巡演走进天津大学

朝鲜族:一个民族的真实

《长津湖:在冰雪战场中见证民族的力量》

京津两地艺术家携手奉献 天歌民族乐团新春首“绣”亮眼

非遗“剪”出民族团结花

关于对民族文化交融认识的调查

哈尼族的舞蹈是哈尼族人民生活方式、民族信仰和情感的真实体现

舞蹈诗剧《敕勒川》“唱”一曲民族团结的赞歌

文旅融合,促进民族音乐的传承与创新