予方聊生活

2月28日南京青奥体育公园体育馆的穹顶之下,单依纯的泪水折射出娱乐圈残酷的生存法则。

这场被媒体称为\"最揪心演唱会\"的谢幕场景,恰似当代偶像工业的微缩景观——艺人用透支健康换取舞台完美,资本以商业契约绑架艺术追求,粉丝在情感投射中完成自我感动。

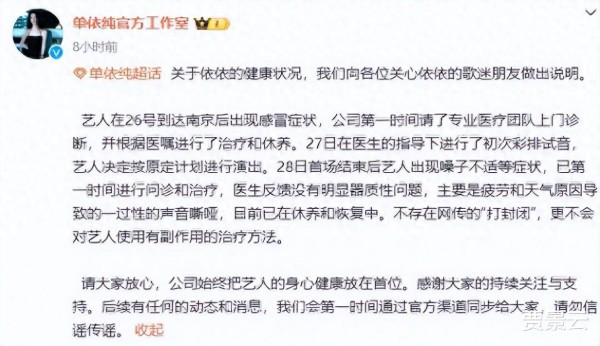

当工作室声明中\"不存在打封闭\"的澄清成为舆论焦点,我们更应思考:在流量至上的娱乐生态中,艺人的健康管理究竟处于何种困境?

据中国音乐产业研究院2023年度报告显示,国内一线歌手年均演唱会场次较五年前增长210%,彩排时长中位数达到每日14小时。

这种高强度工作节奏下,类似单依纯的\"声音过载\"现象已非个案。

2024年初,某顶流男团成员因声带结节取消巡演,其医疗记录显示连续72小时声带震动超负荷运转。

这些数据背后,是娱乐产业对艺人身体机能极限的持续试探。

值得关注的是,新生代艺人的健康危机呈现低龄化趋势。

中国艺术工作者协会2024年发布的白皮书指出,95后艺人群体中,78%存在慢性咽喉炎,63%伴有睡眠障碍。

这与移动互联网时代\"永不落幕的舞台\"直接相关——短视频直播、综艺录制、品牌活动构成的\"通告矩阵\",正在重塑艺人的生理节律。

单依纯团队声明中提及的\"医生指导下试音\",恰恰暴露了医疗介入在商业决策中的尴尬处境。

在工作室声明引发的舆论涟漪中,一个吊诡的现象值得玩味:公众既对艺人健康报以同情,又对演出质量保持严苛要求。

这种矛盾心态折射出当代娱乐消费的\"疼痛经济学\"特征——观众既渴望看到完美表演,又对表演者付出的代价怀有病态好奇。

就像单依纯落泪视频在社交媒体获得的2800万次播放,其中既包含真诚关切,也掺杂着窥私欲望。

这种消费心理催生了畸形的行业规则。

某知名演唱会制作人透露,现在大型巡演的保险条款中,\"声带失能险\"已成为标配,保额高达九位数。

资本方看似周全的风险防控,实则是将艺人健康异化为可量化评估的金融产品。

当医疗团队在彩排现场待命成为行业惯例,我们不得不问:这究竟是人文关怀的进步,还是商业剥削的升级?

值得借鉴的是日本杰尼斯事务所推行的\"健康积分制\"。

予方聊生活

每位艺人根据体检数据获得年度工作积分,超标通告需经医疗委员会审批。

这种将健康管理前置的机制,使旗下艺人伤病率下降37%。

反观国内,多数经纪合约仍将\"艺人身体状况不影响工作\"设为默认条款。

单依纯事件中,艺人带病登台的\"敬业\"选择,本质上是被畸形合约逼出的生存策略。

在工作室声明引发\"打封闭针\"猜测时,公众的敏感反应揭示了更深层的集体焦虑:我们是否在共谋建构一个反人性的完美偶像体系?

当单依纯为\"非满分状态\"道歉时,整个行业都该反思:所谓\"满分\"的标准,究竟服务的是艺术追求,还是资本增值的贪婪?

数字娱乐时代,艺人的身体正在经历前所未有的异化。

某MCN机构最新研发的\"生物数据监测系统\",能实时追踪艺人声带振动频率、肌肉乳酸值等32项生理指标。

这种将人体机能数据化的管理方式,看似科学严谨,实则将艺术创作降格为工业流水线作业。

当医疗团队的工作重点从疾病治疗转向状态维持,我们是否正在培养一代\"赛博格艺人\"?

重建健康伦理需要多方协同创新。

韩国SM娱乐2023年推出的\"艺术生命周期计划\"值得参考,该计划根据艺人年龄、体质特征定制差异化的职业规划。

国内已有平台尝试引入\"健康系数\"票务系统,观众购票时可查看艺人近期工作强度评估。

这些探索提示我们:只有当健康管理成为娱乐产品的核心参数,而非事后补救措施,才能真正实现产业可持续发展。

单依纯拭泪的瞬间,恰似一面照妖镜,映照出娱乐工业光鲜表皮下的健康赤字。

当我们为声明中\"未使用副作用疗法\"松口气时,更应警惕那些隐形的伤害——被标准化流程切割的艺术灵性,被数据指标物化的身体机能,被商业逻辑异化的职业尊严。

或许真正的破局之道,在于重新定义\"完美演出\"的维度。

柏林爱乐乐团允许乐手根据状态调整声部强度的做法启示我们:承认人类身体的局限性,本身就是艺术真实性的重要组成部分。

当有一天,观众能为艺人合理的\"不完美\"鼓掌,当经纪合约能写入强制健康假条款,我们才真正迈出了重建产业伦理的关键一步。

这场由一滴眼泪引发的讨论,不该止于对某个艺人的关怀,而应成为整个娱乐产业升级健康管理体系的契机。

毕竟,再绚丽的舞台效果,都不应以透支生命活力为代价;再成功的商业演出,都不该让人性温度成为谢幕时的稀缺品。

予方聊生活返回搜狐,查看更多