他们要拍出短剧界的《哪吒》?AI短剧都是泡沫?

2025 年,伴随内容监管的严格和观众口味的不断提升,短剧逐渐走上精品化、差异化之路。同时,AIGC技术的爆发也为短剧的创作、制作以及发行提供了更多可能。

在这样一个机遇与挑战并存的时期,如何用技术赋能短剧?如何通过AI提升创作效率?如何靠精品内容杀出重围?又如何布局下一个风口——“短剧出海”?成了短剧人面临的共同课题

杭州英诺视科技有限公司(以下简称“英诺视科技”)作为一家专注于精品短剧内容与AIGC技术融合的公司,在短时间内打造了多部现象级作品,例如《罪之花》和《大佬妈咪飒爆全球》,不仅在国内榜单名列前茅,更在海外市场获得广泛认可。

本期我们邀请到英诺视科技创始人 Jason(孙家韬) 进行了一次深度对话。Jason从他的个人创业经历、公司业务、精品化布局以及AIGC 赋能短剧的具体应用、到“短剧出海”与行业未来等多个维度,为我们带来了大量可参考信息,既有对当下形势的冷静判断,也有对未来市场的理性乐观。希望本篇采访能为正在思索短剧行业如何蜕变、如何升级的你,带来启发与借鉴。

一、“短剧是最适合移动端的影视形式”

短剧大世界:您当时为什么选择短剧这个赛道创业?在您看来,短剧有哪些独特的魅力或机遇吸引了您?

Jason:创业选择短剧这个赛道,我是带着部分个人情怀和我对行业的洞察的。

从个人层面讲,我出生在江浙沪,小时候耳濡目染的就是那种“自己干点啥”的氛围,创业对我来说是个从小就有的念头。之前我在一家世界500强干过,积累了一些管理经验和全球视野,后来“杭漂”加入一个技术团队,我们抓住了风口,三年时间公司从估值1亿,做到10亿美金。这段经历让我觉得到了该出来自己做点事的时候了。

行业层面,短剧是我在做游戏引擎和投放的时候偶然关注到的,大概是2023年初。我们当时发现有些同行开始投短剧,我就去研究了一下,发现这个行业很有意思,可能是最适合当下时代的影视作品形式。

从观影媒介的角度,每个时代都有它的特点,比如电影院时代的院线大片,电视机时代的电视剧,现在中国全面进入移动端时代,短剧这种短平快、节奏紧凑、基于抖音信息流传播、竖屏呈现的形式,简直是为当下用户的观影习惯量身定做的。

它不仅能抓住用户碎片化时间,还能通过算法精准推送,传播效率极高。短剧的魅力就在于它够直接、迅速抓住用户眼球,而且还能通过数据反馈快速迭代内容。

英诺视创始人Jason和联合创始人Ken

对我来说,这是一个充满机遇的新赛道,我也很想把自己多年的技术背景以及对于产品的理解带进来。所以和合伙人一拍即合,最终就成立了英诺视科技,正式投身短剧行业。

短剧大世界:所以是您在游戏行业的经验,让您捕捉到了短剧的契机?

Jason:对,没错。我觉得短剧是最适合当今时代的影视作品形式。

以前我在游戏行业做引擎和投放的时候,就一直在琢磨怎么让内容更贴近用户习惯。那时候我们做虚拟拍摄、研究用户数据,发现短剧天然就带着移动端的基因——短到几分钟一集,快到剧情高潮迭起,再加上抖音这种平台的流量加持,简直是天时地利人和。

我当时就跟团队说,这可能是未来几年影视行业的下一个风口,类似于短视频的兴起,不光是中国,海外的用户习惯也在往这个方向靠。所以我就觉得,这条赛道值得All in一把。

短剧大世界:那英诺视科技目前的主要业务领域有哪些?你们是如何定位自己的?

Jason:我们从一开始给自己定的方向就是要做短剧的全产业链玩家,从剧本创作到拍摄制作再到发行,全程自己抓在手里。核心定位是精品化,主打女频题材,也就是女性观众更爱的赛道,比如大女主、甜宠这种。任何一个产品带内容属性的赛道,都会有一个精品内容团队的生态位,就像游戏的“游戏科学黑神话悟空”,”米哈游原神“,我们要做的就是短剧行业的米哈游。

2023年我们提精品化的时候,行业里还有不少人觉得我们在“装”,说短剧不就是快餐嘛,低成本赚快钱就行了。但你看2024年,大家都开始喊精品化了,证明我们方向没跑偏。

除了内容,我们还拿出一部分资源搞AIGC,主要是想用技术降本增效,同时试试能不能推点新玩法,用技术赋能团队形成差异化优势。

出海这块我们现在还比较初期,主要是把版权放出去,依托海外成熟渠道做发行,今年下半年会全面发力,目标是从剧本制作到发行都自己玩得转,真正拥有出海能力,能做深度的本地化。

短剧大世界:在全产业链中,你们取得了哪些显著成果?有哪些经验可以分享?

Jason:成果上,我们的爆款率还算可以,平均在50%左右,但离行业顶尖还有距离。

比如去年的《大佬妈咪飒爆全球》,赵慧楠主演的大女主复仇题材,当时在国内付费和免费榜单都上了,海外也跑到前三、前五,尤其在欧美和东南亚反响特别好。这个剧让我们在海外的认可度一下子上来了,算是开了个好头。

今年的《罪之花》,赵夕汐和王译磊主演,在爱奇艺也上过榜一,观众认可度很高。但我们也清楚,跟《好一个乖乖女》或者《家里家外》这种现象级作品比,我们还得承认有差距,那才是我们的目标。

经验的话,我觉得最关键的是快速调整方向的能力。短剧这个行业变化太快了,几乎每个季度都有新玩法,你得踩准节点。比如我们一开始也试过低成本快节奏,但很快就发现用户口味在变,平台政策也在收紧,精品化是大势所趋。

我们团队在这块的嗅觉还行,足够尊重C端用户,我有金融、技术和游戏的背景,合伙人做过电商和投放,也是第五次创业了,经验非常丰富。我们在发行渠道、新媒体运营和出海尝试上都算突出,尤其是中小团队里,能把这些玩得比较好的没几个。

说白了,就是得时刻盯着市场,别闭门造车。我一直跟团队说,短剧这行不是靠死磕技术或者堆钱就能赢的,得靠你对市场的感觉,能不能比别人早半步看到风向。短剧行业的发展,可以多参考游戏,电商,小说,网大这几个行业,只会比这几个行业迭代更快。

二、“AI顶多解决重复劳动,核心还是人的大脑”

短剧大世界:现在AIGC很火,英诺视科技在AI技术上有投入,能具体分享一下在短剧制作中的应用和创新吗?

Jason:我们主要在两块用AI。

第一是剧本创作,我们基于外面的大模型搭了个内部工具,主要解决的是应用层,帮编剧提效,解决重复劳动。

在剧本创作过程中,编剧写到一半卡壳是常事,突然没了灵感,行业里有很多玄学说法,比如“大半夜吃泡面脑暴”,或者“飞机上听白噪音”会比较有灵感,AI的一个好处是它从不卡壳,你让它给创意,它能刷刷刷给你扔出10种、20种方案,效率甩人工几条街。

而且剧本结构本身是复杂的,我们知道一个好的剧本,情绪、节奏、人物弧光等等诸多元素都要考虑到位,最好的好莱坞编剧在写剧本的时候也容易漏掉一些元素,但AI不会,它会严格按你给的格式走,一个环节都不带丢的。

但AI有局限,尤其现在行业卷精品化,创意顶尖的作品它搞不定。我的判断是,AI能干0-60分,打个底子,效率可能是人工的10倍、20倍,但60-90分还得靠人润色拔高。

以后AI工具成熟了,60分以下的编剧可能就没啥存在意义了,大家会卷创意。但核心还是行业知识谁来输入,这个不是AI自己能凭空想出来的。所以我们一直强调,AI是工具,核心还是人的大脑。

比如你要写出一个《好一个乖乖女》那样的剧本,AI给的框架可能很扎实,但情感爆点和反转的巧妙设计,还是得靠人脑去突破,这种级别的剧本不太可能是由AI首先写出来的。

短剧大世界:所以你们已经有一款AI赋能编剧的内部工具在用了?

Jason:对,我们In-house的工具已经在用了,我们目标是让它达到团队内部顶尖编剧的70分的水平,能给编剧提供灵感和框架的支持。

比如你写个大女主复仇剧,AI能帮你快速搭框架,人物关系、冲突点都给你理清楚,但最后那股“爽感”或者“虐心”的劲儿,还得编剧自己去调。

我们不想扔个ChatGPT给编剧让他们自己玩,那样每个人用法不一样,效果没法保证。我们的工具是定制的,基于市面上好的底层模型,在应用层输入了我们对短剧的理解,这个才是核心。

短剧大世界:除了剧本,还有其他应用场景吗?

Jason:还有一块是发行阶段的投放素材剪辑,一个爆款剧,抖音投放、达人二创、星图这些渠道,可能要几千、上万条素材,一个标准的剪辑的工作可能就是把100多分钟的原片剪成5-10分钟的精华,每天要产出大量素材。

短剧素材的特点是衰退很快,今天爆过几天可能就不行了,得不停出新。AI在这块能批量生成创意,效率高到离谱。比如我们有个剧,AI剪了几百条不同版本,效率是人工的几倍以上。

我们在这块有研发,但还不成熟,后续会以更成熟的形态跟大家见面,大家可以期待一下。

短剧大世界:那跟传统制作相比,AIGC落地的难点在哪里?

Jason:难点还是AI的上限。它太依赖输入团队的专业知识了,你得告诉它往哪走。我们短剧行业迭代快,三个月一个爆款类型,样本量少得可怜。需要给AI输入行业知识的团队不停总结出新。

每年行业就那么几个现象级作品,比如近期的《好一个乖乖女》,AI怎么学出同等水平,很难。它可能能学个七八十分的水平,但顶尖创意靠的是对当下用户情绪的精准洞察,这需要大量新鲜数据支撑,而现在的数据积累还不够。

技术上的问题,比如token限制,交给AI拆解几百万字小说可能现在大部分模型有难度,这些给点时间能靠研发解决,但创意和适应性是最终永久的硬伤。

我之前做游戏的时候做过AI工具,应用在工业场景中,CAD图纸二维转三维之类的,觉得AI挺牛,但短剧这行不一样,用户口味三天两头变,行业标准经常在变,AI跟不上趟。所以我们现在更多是用它打底子,真要出爆款,还是得靠人脑子去拔高。

短剧大世界:技术研发投入占比大概多少?有独家专利或算法吗?

Jason:投入占比不高,可能10%-15%,AI研发门槛没大家想象中那么高,不需要清北教授那种级别的人才去做底层模型,我们做的是应用层的研发,几个有行业经验的核心人员加软件工程师就能搞定。

底层用GPT还是DeepSeek,谁厉害用谁,我们再基于此做定制化开发解决我们团队需要解决的行业问题。我们更看重的是把工具用好,而不是炫技。我们的工具必须能降本增效,解决行业问题,底层技术的问题,交给更强的六小龙他们解决。

短剧大世界:您如何看待AI生成短剧呢?

Jason:短期内视频生成我不看好,除非技术大突破。长远来看,技术的迭代是非常快的,但是短期内并高质量视频领域并不能完全取代人工。

现在AI能生成视频,但成本高、效果差。比如《包剪锤》那样的AI动画刚出的时候,我就十分兴奋地请教我们团队的AI大佬和剪辑大佬,得到的答案是AI加人工成本可能比纯人工还贵。

短剧讲效率,扔1000万让AI拍一部当然能好,但商业上不划算。AI现在更适合辅助,别指望一股脑全搞定。可能在单位成本更高的TVC或者广告领域,会稍微好一些,但短剧的单位成本目前应该是不划算的。

短剧大世界:现在短剧内容同质化严重,监管更严格,技术怎么帮助行业规范化、精品化?

Jason:实话说,技术在这块作用有限。AI可以做审核,滤掉低俗内容,但那是平台的事,跟精品化没啥大关系。

精品化靠的是创意,AI顶多解决重复劳动。比如我刷了一堆韩剧,想写个爱情故事,AI能把素材总结好,给我个框架,但最后怎么让观众“嗑到上头”,还是得靠我自己想。技术能帮你省时间,但出不了顶尖创意,这行最终还是得靠人脑子驱动。

三、“出海不是泡沫,但一定不会那么快”

短剧大世界:您提到今年下半年会主攻出海,海外市场的布局节奏是怎样的?

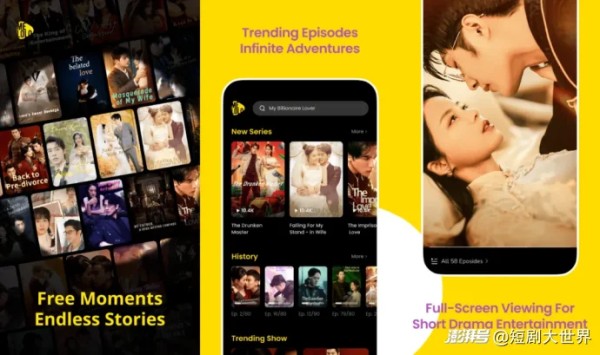

Jason:现在我们国内是主战场,全链路自己玩得转,同时把版权输出海外,靠成熟渠道发行,比如TikTok、YouTube也在少量试水。未来是复刻国内模式,从剧本到拍摄到发行全抓手里,关键是要做好深度本地化。

随着TikTok工具链完善,我们会自己做海外完整链路。比如《A Soft Place to Fall》,甜宠题材,在欧美跑得挺好,榜单前几没问题。这让我们看到,精良的国内剧海外有市场,但这只是第一步。

短剧大世界:出海剧主要是译制剧,还是有本土化尝试?

Jason:现在主要是翻译剧,本土化是下一步,也是大家要决战的最终战局。国内精良剧现在在海外一些市场能打,部分剧目也获得过不错成绩,但未来一定是深度本地化。

你不能拿中国题材硬翻出去,就像印度歌舞剧在我们这没人看,当当当的节奏我完全get不到点。欧美、巴西、东南亚,每个市场都得用当地主创团队,做当地受众爱看的东西,因地制宜。现在行业里很多人还是直接把中国剧扔出去,我觉得这不是长久之计。

短剧大世界:海外有些本土剧背后是华资,您怎么看?

Jason:资方是谁不重要,中东火的游戏也有中国团队做的。中国人在商业模式和嗅觉上领先全球互联网一截,所以现在海外剧多是华资操盘,太正常了。

但关键是怎么拉更多本地玩家进来,内容得深度本地化。只要受众喜欢,团队是华人还是老外无所谓。

而且随着行业发展,只会有更多本土人才或者是多年海外经验的华人参与进来。未来你会看到更多好莱坞、Netflix的从业者跳进来,因为短剧的商业潜力全球都看得到,海外资本和人才迟早会跟进,只是现在我们跑得快一点。

短剧大世界:出海市场的侧重点呢?

Jason:2024年海外用户大概2000-4000万,2025年可能翻十倍到2亿。

市场差异大,欧美、中东有钱,消费力强;东南亚量大但没钱,回收难。从游戏行业的经验看,哪里有钱哪里就好做,欧美、加拿大、葡萄牙、巴西、中东是最好市场。

比如巴西用户量大又有一定付费能力,中东则是土豪多,愿意为好内容买单。我们会先从这些市场切入,验证模式。

短剧大世界:出海最大的挑战是什么?

Jason:是认知问题。很多团队把出海当概念圈钱,商业逻辑不成立。

比如有些公司拍剧亏钱,靠烧投资者的钱买用户,幻想最后估值高了退出。这在AI那种万亿级市场可能行,但在短剧不行。

国内市场现在500亿,海外未来千亿级,能上市的公司不会多,盘子就这么大。烧钱抢用户不现实,现在经济形势下,项目得自证商业化能力,从业务闭环赚钱,从小闭环做到大闭环才是理智的模式。

我见过一些出海团队,投了几百万美金,回收不到10%,完全不可持续。真正的挑战是怎么找到盈利模式,而不是靠讲故事忽悠。

短剧大世界:国内短剧两年到巅峰,海外会这么快吗?会是泡沫吗?

Jason:海外肯定比国内慢,但一定不是泡沫,过程中有很多玩家打法不对,可能亏钱。

国内有抖音这样的大而全的核心平台的基建层,付费、免费、达人投放工具链完善,海外Google、Facebook、TikTok的流量分发会比较分散,观影习惯也不集中,大多玩家买量到各自APP,最终落地场景太分散了。

举个例子,国内抖音一个平台就能解决可能80%的流量问题,海外得拼多个渠道,效率低得多。但随着基建完善,商业模式会成熟,我看好未来会有头部玩家跑出来,提供好作品还能盈利。现在是混战期,错误尝试多,但不代表行业是泡沫。

短剧大世界:字节海外免费短剧Melolo能复刻红果吗?

Jason:会往那个方向靠,但不一定行。红果有番茄和抖音加持,用户基数、流量扶持、团队经验都是现成的,TikTok虽然有流量,但工具链和生态跟抖音比差不少。

而且团队和环境不同,即使字节资源强,也少了国内那种站在巨人肩膀上的优势。我觉得他们可能会跑出一块市场,但要完全复刻红果的成功,难度挺大。

四、“未来是拍出短剧界的 ‘哪吒’ ”

短剧大世界:英诺视科技和海外平台或资本有合作吗?

Jason: 有资本找我们谈,但还早。前阵子委婉拒绝了一个1000万美元的提案,想让我们搭海外链路。我们觉得团队管理半径有限,国内还没到头部,摊子铺太大容易翻车。

我们作为中小团队唯一的优势就是管理半径短,扑在一线,摊子太大了短期内看着很漂亮,但不一定利于团队发展。

现在海外更多是作为内容供应商,跟枫叶互动、Dreame、DramaBox这些海外APP合作,把内容给他们,靠他们的渠道发行变现。

短剧大世界:未来业务拓展和技术研发的重点是什么?

Jason:第一是吸引更多爆款创作者加入,靠专业性、透明度和公司文化。我们希望搭建一个平台,让编剧、导演看到,在这里能出好作品,一起做爆款。

第二是拿营收迭代底层工具,比如AI剧本和剪辑工具,先解决Inhouse的降本增效,再逐步开放给行业用。国内盘子稳了后,重点拓展海外,建本土化团队和发行链路,像国内一样,从剧本到拍摄到发行自己掌握,主创团队主要人员得是本土人或者熟悉当地文化华人。

目标是拍出短剧界的“哪吒”,找到正确的渠道,推给精准受众,而不是依赖别人分发。

短剧大世界:对短剧行业未来发展的期待和建议?

Jason:我希望大家专注精品化。短剧刚出来时靠监管红利,低俗暴力赚了快钱,但这不是长久之道。

短剧是影视形式和传播媒介的转变,不是非得low,可以雅俗共赏。从剧本抓用户,深耕内容,别一味堆明星和制作。AI短期是降本增效,长期想象空间是无限的,包括很多人畅享开放式结局,互动式短剧,千人千面那种,但得等技术质变,别画太大的饼,眼前的路径很重要,得一步一步走。

短剧大世界:您如何看待目前国内短剧市场的竞争格局,还有机会吗?

Jason:国内短剧市场的竞争格局,我觉得已经很清晰了,分成两大类玩家:大而全的公司和小而美的团队。

大而全的比如九州、麦芽这些,2024年他们跑得很大,流水高、产量多,能力链路完整,几乎是全能型选手。

小而美的比如听花岛,或者我们自己,专注差异化赛道。听花岛在制作上做到极致,爆款率和品质顶尖,但这种模式成本高、周期长,不是谁都能抄。

未来一定是这两种路径并存,大而全靠综合实力,小而美靠独特定位和上下游协同。

机会肯定有,但窗口在变窄。头部流量主要集中在字节系、腾讯系这些平台,爆款越来越向少数玩家集中,马太效应明显,未来用户的时间和金钱一定是集中在头部作品上。像番茄这种自带流量生态的,或者绑着传统影视豪强的,可能成为行业巨头。

但内容行业永远逃不过一个规律:只要你能拍出‘哪吒’,发行方会抢着来找你。我做过游戏,腾讯当年几乎垄断了游戏行业上下所有链路,但米哈游还是出了《原神》,《黑神话:悟空》也杀出来了,内容行业永远有精品团队的生态位。

短剧也一样,精品内容团队总有突围的机会。现在竞争激烈,新玩家要么傍大腿,要么找准细分市场,靠创意和效率站住脚。市场不会被完全垄断,关键是你能不能做出差异化的用户认可的东西。

短剧大世界:对想入行的年轻人或转行机构有什么建议?

Jason:行业很卷,已经过了早期的红利期,得有差异化竞争力。要落地,多看榜单作品,沉下心,哪怕看不下去也得看,搞清楚用户爱看啥,短剧是to C行业,用户是上帝,只做自己喜欢的艺术追求,没人买单就没意义。要有用户思维,了解用户需求,才能站住脚。

结语

在这场专访中,Jason 向我们展示了一个“由技术驱动、以内容为本”的短剧创业故事。

从剧本到制作到发行的全产业链思路,Jason一直强调用AI工具来进行效率提升,却又始终回到“爆款还得靠人的创意与专业度”这样一个核心命题上。

正如他所言,“短剧出海”是下一个备受追逐的风口,但也并非想象中那般“拿来就能赚”,其间牵涉到本地化、商业模式、平台资源的深度再造。

或许正是因为 “脚踏实地”与“仰望星空” 的结合,使得英诺视在同行竞争中保持了自己的节奏:一方面扎实做内容,另一方面关注 AIGC,积极进行技术与创意的碰撞。这样的理念在短剧行业的现阶段尤为可贵。

2025年,随着出海步伐加快,这家“小而美”的团队或将书写更多全球故事。

网址:他们要拍出短剧界的《哪吒》?AI短剧都是泡沫? https://mxgxt.com/news/view/1343228

相关内容

演艺界“短平快”革命:明星涌入微短剧,是创新还是泡沫?AI、短剧、《哪吒2》,香港影视展上全球展商都在关心这三个热点

开拍首部AI短剧,周鸿祎为何这么上头?

明星演员跨界拍短剧,李荣浩拍黑马,李若彤短剧“上星”

AI短剧:看起来很美,拍起来很难

AIGC+短剧,City不City?

免费短剧剧场都有哪些A灵异爱情短剧有哪些

AI短剧开始赚钱了,产业化临界点正在逼近

AI短剧开始赚钱了,产业化临界点正在逼近

短剧霸总会被AI抢走工作吗?