星河传奇|秦建明:神秘的中国古代的牵星术

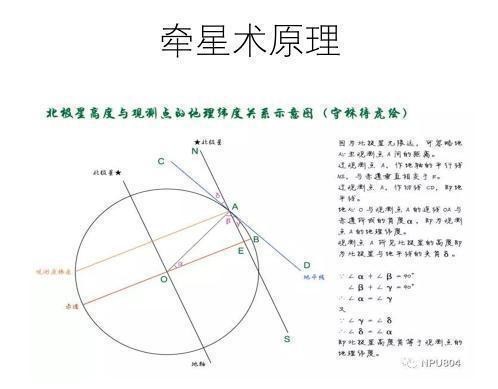

中国古代天文观测,有一种简便的测量技术,主要工具为表与绳,立表于地,从表端引绳瞄准天上星辰,测量星辰的方位与角度,其法可名为“牵星术”。这项技术测量工具简单,与其后的天文测量仪器相比,测量精度也不高,所以这种技术的产生,当在浑仪产生之前,是一种相当古老的天文测量方法。但其技术简便实用,测量合乎数学原理,所以,有关技术一直延续至后代,如明代海上所用牵星术之类便是。牵星术对促进中国早期天文科学的发展曾起到过推动作用,也是古代天文测量发展历程中不可缺少的一环,因此,有必要对其进行深入研究和重新认识。

牵星术测量北极与子午线

关于牵星术的明确记载,始见于《周髀算经》,《周髀算经》一书是中国现存最早的数理天文学著作,其中包含有一些古老的天文资料,该书有可能定型于战国时代,也有人认为其成书于西汉。书中卷下有二处涉及牵星术的地方,分别为测定北极极枢和二十八宿距度的方法。

关于极枢的测量,其术为:

“欲知北极枢,旋周四极。常以夏至夜半时北极南游所极;冬至夜半时北游所极,冬至日加酉之时西游所极,日加卯之时东游所极,此北枢璇玑四游。正北极枢璇玑之中,正北天之中。正极之所游,冬至日加酉之时,立八尺表,以绳系表颠,希望北极中大星,引绳致地而识之。又到旦明,日加卯之时,复引绳希望之首,及绳致地而识,其两端相去二尺三寸,故东西极二万三千里。其两端相去,正东西。中折之以指表,正南北。”

我们知道,天穹北极一般很难有一颗亮星作为准确的北极标志,我们所谓的北极星,都没有真正处于北极,只是距离北极最近的亮星。古人要找到北极,必须通过测量其它星来推定北极的位置。这里是选择北极附近的大星,作为观测对象。这颗大星环绕极枢作周日视运动,其处于极枢东西南北四个位置时,称之为璇玑四游,测定璇玑四游,极枢即处于“璇玑之中”。即得于四游的交叉点上。

测量时在地中立一表,表高八尺,在表的顶部拴一条绳子,牵直并移动绳子,让眼睛顺绳子望去,使表顶与被瞄准的北极旁的大星处于一条线上。这时在地上标出绳子与地面的交点。这种瞄准测量技术,古代著作中称之为“参”或“参照”。经过不同时间先后测量,可在地面获得大星在极南、极北、极东、极西四个测量点位,其中最有意义者是东西两点,两点间联线取中,即为极枢在地面的测量点位。从这一点出发,通过表顶,所望到的天区即为极枢所在处。

如果测量者取极枢至极枢在地面的测量点之间的联线在地表上的投影线,就是立表处的南北子午线。当然,该处子午线也可直接从垂直立表之根部至极枢在地面的测量点位获得。

有了这样的表与子午线,观测者还可以利用牵星术进行中星观测。

测量二十八宿距度

另一处是介绍二十八宿距度测量。

中国古代在天空中设划二十八宿,二十八宿是处于黄道带附近的二十八组星官,每一星官都选有一颗作为测量标准的“距星”,相邻两宿距星的天经度数,即为其宿度。所有宿度相加,即为周天度数,中国古天文学以365又1/4度为周天度数。二十八宿距度与去极度是中国古代星空天体坐标天经与天纬的表示方法,也是建立全天星图概念的重要数据基础。熟悉二十八宿与其距度,是古代天文学家的基本功,测量二十八宿距度,则是中国古代天文学家的一项重要天文测量内容。

《周髀算经》中详细记述了这种测量方法。

其文曰:“立二十八宿以周天历度之法。术曰:陪正南方,以正句定之。即平地径二十一步,周六十三步,令其平矩以水正。则位径一百二十一尺七寸五分,因而三之,为三百六十五尺四分尺之一。以应周天三百六十五度四分度之一。审定分之,无令有纤微。分度以定,则正督经纬,而四分之,一合各九十一度、十六分度之五。于是圆定而正。则立表正南北之中央,以绳系颠,希望牵牛中央星之中。则复侯须女之星先至者,如复以表绳希望须女先至,定中。即以一游仪希望牵牛中央星,出中正表西几何度。各如游仪所知之尺,为度数。游在于八尺之上,故知牵牛八度。其次星放此,以尽二十八宿度,则定矣。

立周度者,各以其所先至游仪度上。(赵爽注云:“二十八宿不以一星为体,皆以先至之星为正之度。”)”

其测量方法也是立八尺之表,以表颠系绳希望目标,参相直后,在地上标出其方位。同时测量相邻两距星,在地上量度其距度。所以,在表的周围,有以表为圆心的一周带有刻度的水平环,环上均刻365又1/4的周天度数。此时不能以一绳测量,必有二绳,测量经过中天的距星者为一绳,我们可称其为正仪。测量相邻距星者为一绳,后一绳也称为“游仪”,每次二仪同测,可得两距星间度数,这样相邻两星一测,相邻两星一测,最终可将二十八宿距度测量完毕。中国古代传统从牵牛星始测,作为起点,称之为“牵牛初度”。

因为各星星高不同,所以希望距星时,其绳落地点距离表的远近也不同,不一定能落在地平度环上,实际上根本不会落在环上,因为环径二十一步,折一百二十一尺有余。而八尺之表,测量二十八宿,其各测量点距表很近。这就需要将表所在的中心经各点外引辐射线至外环上,才能读出度数。故其文后又说:“车辐引绳,就中央之正以为毂,则正矣。”我们可以从南宋古天文图上看到相类于这种“车辐引绳”式的分度法。

能测量距度,当然也能测量星辰的入宿度。所以,这种设施的用途还有不少,运用之妙,可以测出简单的星图。

其书中即指出测量太阳也用此法。

同理,月亮也能用此法测量,书中虽然未明确指出,但其文中不少的月的度数却暗示了这一点。

有一点需要特别指出,在圆上测量出的相邻两点星位,与天空的星位相反,如天空牛宿本在女宿之右,在地面测量圈上却处于女宿之左。如果连续这样绘图,就可以得到一幅与天空星序相反的星宿图。而中国古代流传下来的风水罗经上,二十八宿排序正是这种逆序。

牵星术与古天文术语

中国古代牵星术对于诸多事物都产生了重要影响,其中对于天文上的影响最大,严格说来,用表测量日影长度的方法也可列入此术。又如中国古代天文测量中的星间距离表达,就是用的牵星术旧制。在中国古天文学中,记录天空星辰的空间关系,除了用去极入宿的天球坐标方法外,有时还常常运用相对坐标,如《史记.天官书》;“司危星,出正西西方之野,星去地可六丈。”《汉书.天文志》:“黄龙元年三月,客星居王梁东北可九尺,长丈余,西指。”又“中三年十一月庚午夕,金、火合于虚,相去一寸。”这些古人记录天空中的尺度一寸究竟是多少?一尺又是多少?有人对此进行了综合,证明一尺大约就是中国古代周天度数的一度,这个看法是正确的。其之所以这样描述,并非无因,而是因牵星而出。

前述牵星划地为圆,其周长三百六十五又四分之一尺,与周天之度相合,但在测量中,直接读数得到的并不是度,而是尺,圆周上一尺,即为周天一度。于是古人就用此尺代度,以寸代十分之一度,以丈代十度,来表示弧度。出地高六丈者,已经高于地平古度六十度;客星居王梁东北可九尺者,就是指客星处于王梁星东北约九度。这里所记载的尺,就是度,记载的寸,就是十分之一度。而且是在这种特殊的划地为大圆分度牵星的情况下才能得到这种大尺,因为在浑天仪上测量所获得的实际尺寸不可能有这样大。我们从中国古代天文著作中的此类星距表述术语的描述里,看到了古代牵星术的影子。

我们俗语中尚保留有“日上三竿”之语,竿即为表,其高度也可据此推算:一竿八尺,三竿二十四尺,日上三竿即太阳出地高度为二十四古度。这些,都是受古代牵星术的影响而产生的。

牵星与辟雍

说到牵星术,我们不能不注意到一种特殊的中国古代建筑,即汉长安城南发现的汉代大型礼制建筑。这座建筑方位平正,平面布局为圆内设方,方内设圆,圆内再设方,是具有特殊法象天圆地方意义的古代礼制建筑。《周髀算经》卷上里,商高回答周公所问周天历度数安从出时曾说:“数之法出于圆方。……方中为圆者谓之圆方;圆中为方者谓之方圆。”似乎可与此组建筑相联系。

建筑最外的大圆为一环形水沟,直径约360米,约合汉一百五十丈。

环形水沟内为一周正方形垣墙,其四面设门,四隅设廊房。墙垣边长235米,约合汉尺百丈。

垣墙内中心位置为一高0.3米,径62米左右的圆台,约合汉27丈。

圆台之上建有一正方形建筑,边长42.2米左右,接近18汉丈。建筑的上部已毁,具体形制不详。

对于这一规模宏大、结构奇异的古建筑,学术界对其性质有多种推测,一般来说倾向于其为中国古代的辟雍。据《汉书.平帝纪》记载,汉平帝元始四年(公元4年)王莽“奏立明堂辟雍”,至元始五年,“羲和刘歆等四人使治明堂辟雍,令汉与文王灵台、周公作洛同符”。辟雍的主要特征是其外环有一周水沟。有关专家推测,其中心方形建筑的四方厅堂,可能即为代表春夏秋冬四季和东南西北四象的“青阳”、“明堂”、“总章”、“玄堂”的建筑。因此,我们也可以认为其具有一定天文学意义。汉代的这座巨大建筑除了具有天圆地方的法象天地礼制建筑意义外,也可能还是一座具有测量星象功能的天文建筑。结合前述牵星术来看,其最外的环形水沟大约具有象征取水平与圆周分度意义。其方形建筑及四门则与正南北方位有关。

据我揣测,辟雍这种其外环水的建筑应当与古代牵星测量周天有关。其一,中心立表,外有周天度数的测量设施用来测量二十八宿距度,本身就需要一定的时间过程,利用这套设施测量其它星辰的入宿度与日月运行,也需要对其长期应用,所以,这种设施就有长期保存的价值,将其改为固定的天文建筑有很大的可能性。其二,其两重圆环形建筑与中心建筑的结构与前述牵星术结构大体相似。如果建筑的最高处是一平台,台上立高表,则此表即可测量天上的星辰。如果中心建筑不是表,而是屋顶中心有尖的方顶或圆顶,那么,测量者站在庭院中,通过调整自己位置使星辰与屋顶参照,形成三点一线,经过折算,同样也可取得天文测量结果。其三,羲和一职是天文历法的管理者,其所治明堂辟雍以比“文王灵台”、很有可能这处建筑也与天文有关。其四,王莽复古虽好大喜功多有改易,但其常常是有所本而非凭空杜撰。

当然,这一假设还有待于进一步证实。

《王制》曰:“天子辟雍,诸侯泮宫”。古时天子才能设灵台测天,能设辟雍,而诸侯只能设泮池,泮池据说只是辟雍的一半,说明诸侯对于天的观测权力也受到限制。

牵星与勾股测量

牵星术与勾股测量术也有密切的关系。

中国古代测量中运用得最广泛的是勾股弦三角测量。其测量原理是勾股定理,也称毕达格拉斯定理,古人将其简化为勾三股四弦五来表示三边的这种关系。在直角三角形中,其直角两边分别称为“勾”、“股”,斜边称“弦”,这种名称的来源与测量有关,很值得深究。

先说髀。《周髀算经》中的髀就是股。《说文》也说:“髀,股也。”又曰:“股,髀也。”髀字其本义指腿,这里用引申义为立表,汉人蔡邕即认为髀就是表。

弦,就是弓弦,在这里就是表顶牵扯至地的测绳。在直角三角形中指的是斜边。标有尺寸的测绳是一种古代重要的测量工具,古书中一般称之为绳,如“准绳”;与表相配合者也有称“缀”者,如“表缀”。亦有称索者,如《海岛算经》:“今有东南望波口,立两表南北相去九丈,以索薄地连之。当北表之西,却行。去表六丈,薄地遥望波口南岸,入索北端四丈二尺。”这种索,就是测绳。中国古代著名的数学著作《九章算术》中有这样一题:“今有竹高一丈,末折抵地,去本三尺,问折者高几何?”古人称表端为末,表底为本。而在同书另有一题目:“今有立木,系索其末,委地三尺。引索却行,去本八尺而索尽,问索长几何?”其测量方法与牵星术同。《隋书.天文志》记有梁代尚运用的“推北极里数法”,其术为:“夜于地中表南,傅地遥望北辰纽星之末,令与表端参合。以人目去表数及表高自乘并而开方除之为法。”这种在立表顶端系绳用于测量的古风在这里再次得到表现。弦(绳)从表顶斜扯至地面,所以,弦在测量中代表直角三角形的斜边。

其次说勾,古文多写为“句”,这也是最难解之一名。

在直立的三角测量中,勾一般都是指地面上的直角边。如《周髀算经》:“若求邪至日者,以日下为句,日高为股。”为什么称此边为勾,我认为,主要是从三角测量中所用的测勾而来。要说到测勾,就必须讲至测矩。

中国古代测矩的出现,又比早期的表绳测量进了一步。因为矩本身带有直角,其边上还刻有尺度,只要摆放得当,运用起来,即可以取代圭表与绳的测量方法,同时,其携带与运用也比表绳方便得多。但是矩在测量中变换测量角度很不方便,于是就有了带绳钩的矩。

《韩非子.大体》:“使匠石以千岁之寿,操钩,视规矩,举墨绳而正太山;使贲育带干将而齐万民,极盛于寿,虽尽力于巧,极盛于寿,太山不正,民不能齐。”他提到,匠人拿着钩,看规矩,举墨绳而正太山;也不能校正测量太山。我们注意到是此处的测量工具中,除了矩,绳,还出现了钩,钩是干什么用的?是不是也是一种测量工具?与规矩墨绳如何配合?这些都是很有意思的问题。

《海岛算经》:“今人望清渊,渊下有白石。偃矩岸上,令勾高三尺。”这是一种测量专用的大矩。值得注意的是,矩的勾股边尺寸和形状一般是固定不能变化的,但在这里,其勾的高度却能调节,可以“令勾高三尺”。同书有望深谷、登山望楼二则,分别云:“偃矩岸上,令勾高六尺”;“偃矩山上,令勾高六尺”之语,也说明了其勾的高度是可以变化的。如何变化,其具体形式,我们现在已经难以见到,大致推测矩的一边上,设有可以移动的钩。应用时将与股端相连的绳挂在钩上,移动钩绳进行测量,以改变测量三角的形状。也可以不设绳,直接从钩端处测望。《易经.系辞》上提到:“钩深致远”,这一词的意思十分重要,当是孔子时的有关用钩测量的语言。《周髀算经》云:“是故知地者智,知天者圣。智出于勾,勾出于股。”这段文字是说三角测量中的勾股测量,股上有勾,勾上有数,见数而知天地,知天地者为圣智。这也说明,古人对于能进行天文地理测量者,极为崇敬。

如此,则在立表牵绳中,立表为股,牵绳为弦,测钩为钩,钩同勾,勾股弦之得名盖在乎此。其法与牵星术同出一源,从勾股弦三字之得名分析,中国古代的三角测量来源亦甚久远。

牵星术运用的影响

牵星术对于后世天文测量有一定的影响,但可惜的是有关这方面直接运用的文字记载不多。只是在航海方面尚存有一些史料。我国的海上交通,在春秋时即很发达,已能组织船队在海上进行长距离航行,在茫茫大海中,船舶导航就非常重视观测星辰。汉代的《淮南子.齐俗》:“夫乘舟而惑者,不知东西,见斗极则寤矣。”东晋《抱朴子外篇.嘉遁》则提到在大湖大海中,:“夫迷乎云梦者,必须指南以导道;并乎沧海者,必仰辰极以得反”。但都未能明确说明如何利用星斗。明代《顺风相送.地罗经》一书中则说:“历代过洋,……寻山认澳,望斗牵星,古往今来,前传后教,……”。清代的《指南正法》一书也说:“自古圣贤教人通行海道,全凭罗经二十四位,通变使用。……牵星高低为准,各宜深晓。”这二本书都指出利用牵星术航海是自古以来相传的技术。

据严敦杰先生等研究明清时所传海上牵星术,已经与本文所述《周髀算经》中记载的古牵星术有所不同。这大约是因为船舶漂泊不定,是一运动物体,对于这一技术已经“通变使用”而有所改进。

海上牵星术是用边长一定的小板,在板的中心有一孔,可以穿绳,观测时,左手执板直伸向前,右手牵绳拉直至眼,绳长应恰为臂长。测量星辰至海平面在板上的高度,以作为航行的依据之一。如《顺风相送》:“看北辰星四指,灯笼骨正十一指半。”但其所用测量单位并非中国古天文中传统的尺寸,而是用“指”和“角”,一指等于四角。学者们注意到马王堆出土的帛书《五星占》中也有:“月出太白南……三指……二指”等资料,在《开元占经》的“巫咸占”中也有用“五指”记载星月间距者。因此,用指为单位的海上牵星术也许与中国古代牵星术同源。但也有人认为海上牵星术是从阿拉伯传来的。

海上牵星术用指为测量单位,透露出其测量方法的原始性,中国早期测量多借用人体为长度单位,如量地用步,测量长度用寻,用臂,用指,所以我们也可以考虑,用木板手指做测量用具可能比用表绳尺为用具;以及以指为单位相比用尺寸代度为测量单位测量天文的历史要更早一些。

中国历史上的天文仪器,除了圭表之外,下列两种似乎也与古牵星术有一定的关系。一种是内蒙古托克托与河南洛阳出土的秦汉时代日晷石盘,另一种则是北京古观象台上所存地平经仪。秦汉时代日晷石盘中心有一圆孔,可以插入一杆为表,其围绕中心圆孔有一外环,上有按一周百分法分度之辐射线,共刻六十条辐射线,与六十个小圆孔,孔中可以插小柱。这件仪器,将刻度改造为圆周度,即可以用于牵星。北京古观象台上所存地平经仪系清初制造。其结构主要为一带有刻度的地平圆环,环中心立一表,其地平环可以转动。该器功用亦类于牵星术。

结语

牵星术是中国古代早期测量天文的一种重要技术手段,其方法简单而科学。许多人也许不能想象,用一根杆子与一条绳子为基本工具,就能大致测绘出天空重要星辰的具有数学关系的星图,而我们的先人做到了这一点,无疑,这是值得我们自豪的事。牵星术应当是浑仪发明之前很长历史时期的天文测量方法之一,浑仪产生之后,望筒等部件取代了其测量瞄准与定位的功能,地平环则取代了地面上所划的带分度的圆。从此,牵星术在天文中应用渐少。但在地理测量与海上天文测量中尚存有其部分技巧。而用手指为测量尺度的海上牵星术,则有可能比表绳测量天文的技术渊源更为古老,或许,从手指到表绳再到浑仪,正是古天文测量发展历程中的几个阶段。我们要深入认识古代天文发展史和测量技术,研究这些古代天文测量技术,是必可少的工作。 (作者:秦建明 考古学家、陕西西安人)

本专题由“天上奎星,人间张壁”美称的山西张壁古堡特约供稿。张壁古堡集中了夏周古文化遗址、隋唐地道、金代墓葬、元代戏台、明清民居等许多古迹,是是中国唯一具有军事、民用双重用途的城堡遗址,也是中国现存比较完好的一座融军事、居住、生产、宗教活动于一体的罕见的古代袖珍城堡。 张壁古堡,就像一部厚厚的史书能让人深刻地感受到它的份量,也像一本还未结局的小说吸引着专家学者驴友游客想一窥究竟。

编辑:楚予、专题统筹:秦前松

网址:星河传奇|秦建明:神秘的中国古代的牵星术 https://mxgxt.com/news/view/1185427

相关内容

中国古代星象学与占星术的神秘画卷二十八星宿与中国古代占星术的奥秘

麒麟:中国古代神话中的神奇生物,起源与传说揭秘

中国古代星象学与古代学术

秦氏的起源与发展:从神话到现代的传承

中国古代那些你可能没听过的奇闻轶事!(中国趣闻轶事)

河村勇辉:巴黎奥运会上的篮球传奇与刺秦精神

先秦七子:古代文化的璀璨明星

中国古代星象划分:三垣四象与二十八宿的奥秘解析

“2024中秋奇妙游”开播:国潮艺术又让文物“活”起来了

随便看看

- 上林院:醍醐灌顶!北京中医药大学曲黎敏教授:“香港有钱人,都喜欢娶运动员当老婆,这些人太聪明了!为什么他们不娶明星当老婆?”就在台下众人一头雾水时,她对运动员和明星的一番分析,让人倍觉有理! 中国跳水巨星郭晶晶退役后嫁入豪门,嫁给了香港著名富豪霍英东的长孙霍启刚,另一位中国乒乓球世界冠军张怡宁,嫁给了香港商业巨头徐威,而同样是跳水冠军的伏明霞退役后也嫁入豪门,选择了比自己大26岁的梁锦松。 为什么...

- 人工智能丨 DeepSeek 使用指南:从入门到实战的完整解析

- 巩皇的标签:霸气?服装设计师独家解析巨星巩俐2018金马奖造型!

- 美国Orion奥立龙 VERSA STAR 多参数水质分析仪/PH测量仪原装

- StarRocks Connect 2025