“我的时代会到来”,这是马勒生前的一句预言。回顾马勒的音乐生涯,他所作的音乐都曾被质疑冷落,甚至因为其犹太人的血统,被纳粹德国封禁。

然而几十年转瞬而过,他音乐中埋藏的巨大宝藏,逐渐被后人发现并挖掘。终于,施特劳斯的时代走过,马勒的时代到来了。

初识马勒,是在维斯康蒂的电影《魂断威尼斯》里。这部由托马斯曼同名小说改编的名作,开篇便是马勒凄美悲怆的《第五交响曲》,伴着缓慢的镜头,展现出一个清冷模糊的印象派空间。

这种阴郁的情绪立刻就触动了我。观影后我便开始搜索关于马勒的音乐生平及其它,而后又在李欧梵的专题采访里,了解了些他对于马勒的感受,更是加深了对马勒的喜爱,从此一发不可收拾。

马勒的音乐是难以定义的,像贝多芬、莫扎特、巴赫、勃拉姆斯,甚至德彪西都可以为他们贴一个大的标签,然而马勒的音乐太过庞杂,当然这同样也是被许多人诟病的一点。

他在音乐里添加了太多反传统的,甚至可以说在当时看来不入流的东西。形式也太过夸张,像《第八交响曲》那样的千人交响曲以及其作品的长度,都颠覆了以往交响曲创作的界限。

马勒的音乐也是难听的,这里难听有双重意义,一是对于初听马勒的人较难欣赏他的音乐,由于他对于铜管等乐器的创造性使用太过个性化,所以往往有些段落显得十分刺耳;

二是要听懂他的音乐有巨大的难度,不仅仅在于其乐曲结构上的复杂性,更在于思想上的深度与广度。正如伯恩斯坦所说,马勒本人矛盾而极端,他的气质无疑是忧郁病态的。

《 D 大调第一交响曲》题为“泰坦”。 泰坦是乌拉诺斯与盖亚孕育出的神族。马勒将这部交响曲取名为一个希腊神话神明的名字,这就揭示了这部作品中奇异而雄壮的气氛。

全曲分四大乐章,从最初的平静开始积蓄着情感,这股情感逐渐的膨胀壮大,在终结时彻底的释放,形成了山崩地裂般神性的景观。

马勒在这部交响曲中所要表达的,就是人的历程。从最初人意识的觉醒,我们可以感受到如同米开朗基罗那幅《创造亚当》的景象,这是灵魂的诞生与甦醒;接着人凭借肉身行走于尘世,他自信满满而昂首阔步,然而这一时期太过短暂。

从第三乐章的葬礼主题,我们可以推测第二乐章为何如此短暂,这正隐喻了人的肉身的脆弱与易逝。

在第三乐章李,人的肉身进入棺木,而灵魂则与众多超自然的精灵陪伴着,前往天堂与地狱的分界之处。在那里,灵魂受到来自神明与恶魔极端的拷问,它沉思、感悟,又接受著惩罚与愤怒,而在最后人之灵魂承受完所有的考验与试探,终于取得了胜利,抵达了最终的境地。

所以我说,这部交响曲不仅仅是在表述基督教的思想,同时也肯定了作为主体的人。

当然以上不过是我个人推测,确实有些过度诠释之嫌,但我一直信奉这罗兰巴特作者已死的那套理论,只是将这部交响乐看作一个自由的文本,运用自己的想像做个不负责任的诠释而已。

马勒需要感谢这个时代,灌制的唱片和信息畅通的网络,让大部分的人有能力去反复的听他这些难懂的作品。

想像一下在马勒的那个年代,当所有人正襟危坐在音乐会现场,听到马勒刺耳的音乐会是怎样的感受。

对于我们来说,如今有更多的可能去理解马勒。可以说,马勒开启了一个新的音乐时代,而这个崭新的时代更造就了马勒。

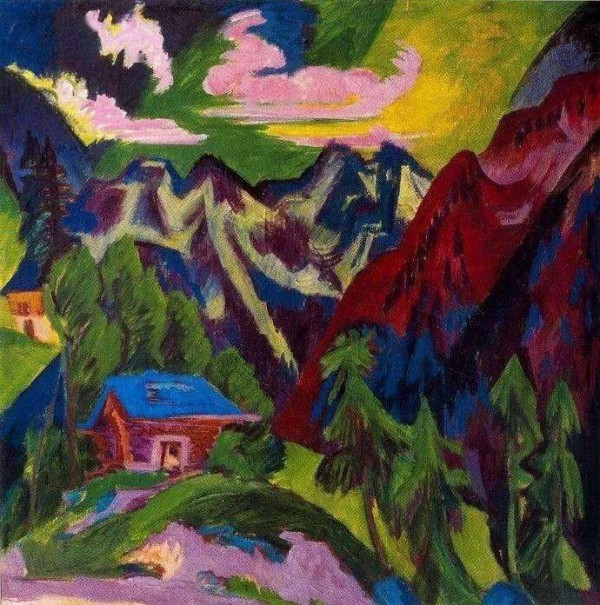

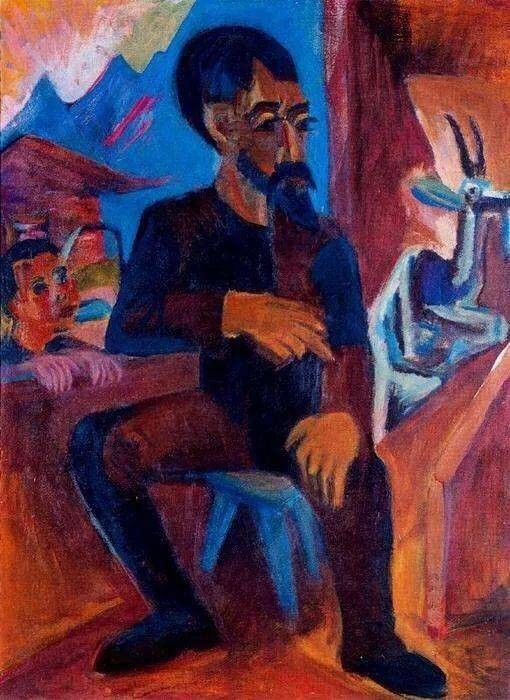

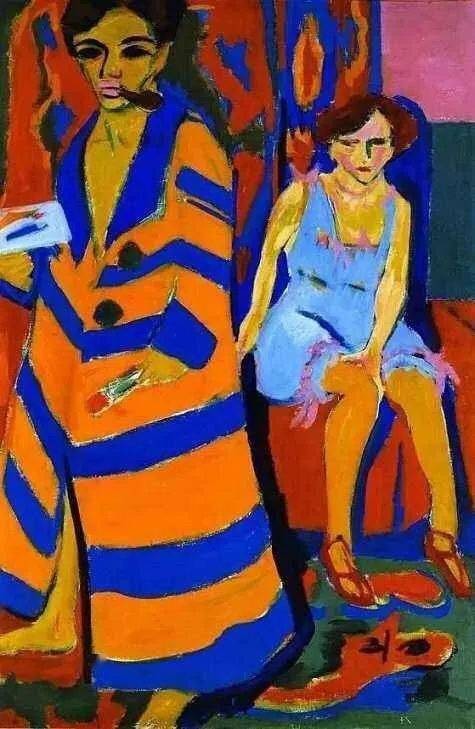

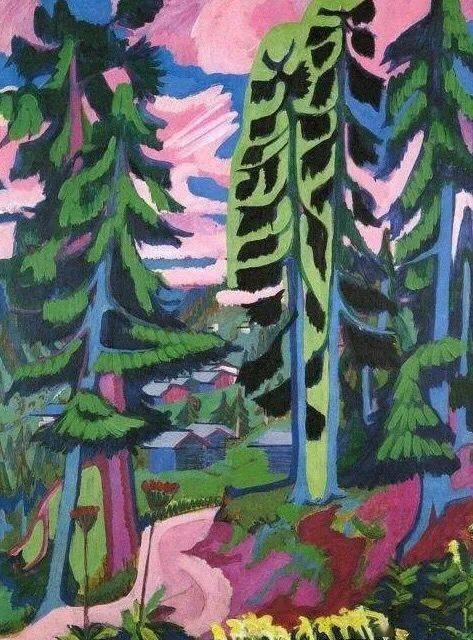

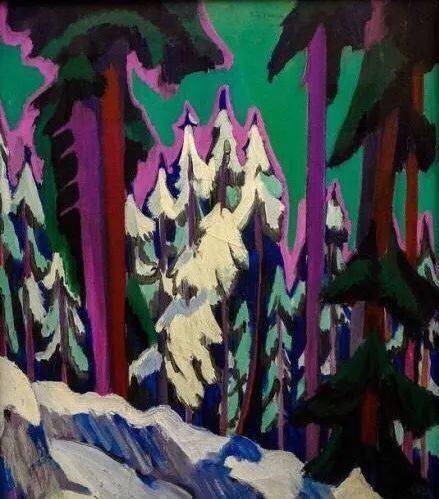

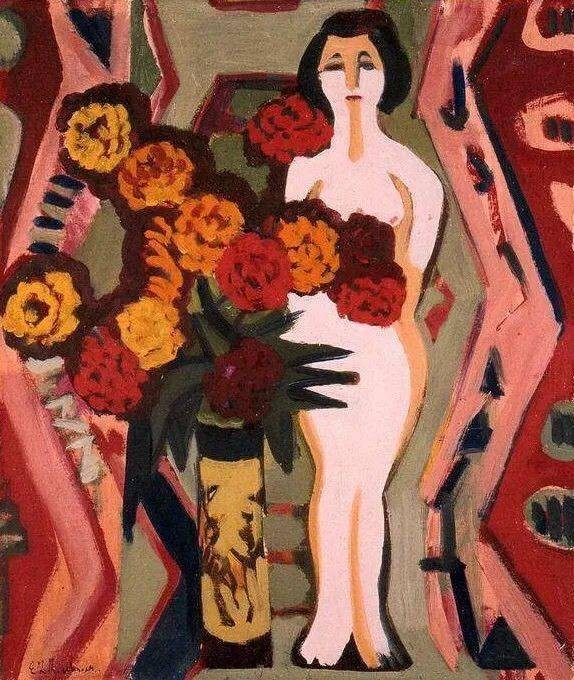

本文插图为 Ernst Ludwig Kirchner 作品返回搜狐,查看更多