三次与诺贝尔奖擦肩而过的二弹一星功臣

1961 年,国际物理学界一个曾如雷贯耳的名字,却似凭空蒸发。他的研究成果曾搅动世界风云,预言的中子、中微子实验成果,被他人摘取了诺贝尔奖的桂冠;本有机会成为科学界的耀眼明星,他却毅然隐姓埋名,家人甚至以为他从人间消失。17 年后,当中国第一颗氢弹腾空而起,那震耳欲聋的蘑菇云绽放时,人们才惊愕地发现:这位曾经“消失”的老人,用半生的沉默,换来了国家的惊天巨响。

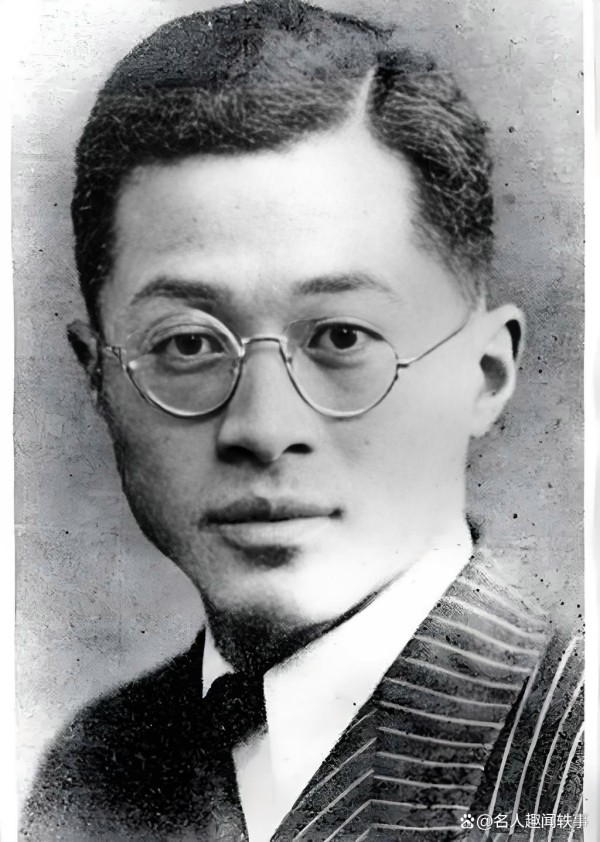

他叫王淦昌,一个名字都鲜为人知的“两弹元勋”,命运似乎和他开了个玩笑,三次与诺贝尔奖擦肩而过——他为何甘愿做历史幕后的“无名者”?

王淦昌的科学生涯,宛如一部跌宕起伏的传奇。23 岁时,他在德国满怀激情地提出用云室探测中子的实验方案,却被导师迈特纳断然否决。可仅仅一年后,英国科学家查德威克凭借类似方法发现了中子,荣耀地捧回了诺贝尔奖。1941 年,他首创“中微子验证法”,无奈国内战乱纷飞,实验根本无从开展;次年,美国学者沿着他的思路成功验证,再次将诺奖收入囊中。1959 年,他带领团队发现了“反西格马负超子”,这一成果在世界范围内引起轰动,本是他离诺奖最近的一次,却因中苏关系破裂,他被紧急召回国内,投身核武器研究,从此隐匿于茫茫大漠。

在这一次次看似“错过”的背后,是他毫不犹豫的主动选择——“科学无国界,但科学家有祖国”,这是他心中最坚定的信念。

1961 年,54 岁的王淦昌接到了一项绝密任务:研制原子弹。他化名“王京”,从此断绝了一切社会关系。妻子只知道他身处某个神秘的“信箱”之中,儿女问起父亲的去向,只能得到一句饱含苦涩与无奈的“爸爸在为国家工作”。在青海那荒凉的戈壁滩上,他常常啃着冰冷干硬的馒头,熬更守夜地测算数据;为了排查危险,他不顾个人安危,亲自钻入充满放射性的山洞。一次遇到氡气泄漏的危急情况,他毫不犹豫地推开身边的年轻战士,坚定地说:“我年纪大了,没关系!”

从原子弹到氢弹,美国耗费了 7 年 4 个月的时间,而中国仅用了 2 年 8 个月——这惊人的速度背后,是王淦昌领导的数千次艰苦卓绝的爆轰试验。

或许很少有人知道,这位核物理领域的泰斗,曾经为了支援抗战,毫不犹豫地捐出了自己所有的积蓄,以至于课后不得不靠放羊来补贴家用。在浙江大学西迁的艰难途中,面对敌机的狂轰滥炸,他在昏暗的煤油灯下依然坚持撰写论文;为了给学生讲明白光学原理,他用湿衣服现场演示,长衫被水浸湿后颜色变深,学生们瞬间就领悟了折射的奥秘。他还留下了发人深省的“蜜蜂哲学”:“研究蜜蜂和造原子弹一样,看似微不足道,但最终都能酿出改变世界的‘蜜’。”

1998 年,91 岁的王淦昌与世长辞,他没能亲眼看到“两弹一星”元勋的公开表彰。但他留下的精神火种,却在岁月中不断传承:他的学生邓稼先,称他“不敢怠慢一秒”;李政道在获得诺贝尔奖后,依然对他毕恭毕敬。临终前,他念念不忘的不是个人的荣誉,而是殷切地叮嘱“中国必须发展核电”。

王淦昌的一生,恰似一颗璀璨的小行星:三次与诺贝尔奖近在咫尺,却最终义无反顾地坠入大漠,化作照亮中国的熊熊星火。他曾掷地有声地说:“以身许国,何事不敢为?”如今,当我们仰望夜空中以他名字命名的“王淦昌星”时,或许更能深刻地理解:有些人的“消失”,是为了让一个民族的声音,在历史的长河中永远嘹亮、激昂。

网址:三次与诺贝尔奖擦肩而过的二弹一星功臣 https://mxgxt.com/news/view/1180249

相关内容

第一次以汉语作品获得诺贝尔文学奖的作家不是莫言,而是他与皇马擦肩而过的十大球星

最近10年的诺贝尔获奖作家作品,你看过吗?

周鸿祎预测诺贝尔奖项:ChatGPT或得诺贝尔文学奖

盘点那些因拍戏与死神擦肩而过,大难不死的国内外明星

韩红初恋是谁 李延亮与韩红原来曾擦肩而过

最近10年的诺贝尔获奖作家作品你都看过吗?

诺贝尔化学奖论文10篇

诺贝尔奖师承关系论文.doc

多次与诺贝尔奖失之交臂的细菌学家艾弗里