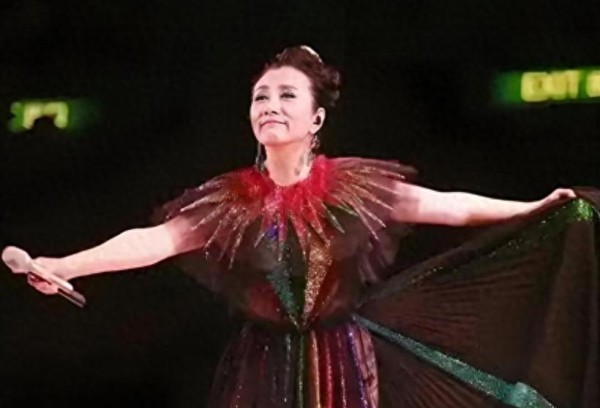

当78岁的汪明荃站在上海演唱会舞台上唱起《万水千山总是情》时,台下观众齐声跟唱的画面,与网络上的漫天嘲讽形成了荒诞的对比。这场始于“高龄捞钱”争议的演唱会,最终变成了一面照妖镜——照见的究竟是过气艺人的“吃相难看”,还是公众对老年艺术家的刻薄偏见?

5月初,汪明荃宣布在上海举办演唱会的消息刚传出,舆论场立刻被两类声音割裂。一类是粉丝的期待:“阿姐终于回来了!”另一类则是铺天盖地的质疑:“78岁还能唱?不就是卖情怀圈钱?”

争议的焦点看似集中在票价上。最高档1580元的标签被单独拎出放大,却鲜有人提及最低680元的档位——这价格甚至低于当下流量明星演唱会的最低门槛。

讽刺的是,当网友痛批“老年艺人凭什么定天价票”时,汪明荃过去五十年的行业地位却被选择性遗忘:TVB黄金时代的全能天后、经典剧集收视保障、全国人大代表……这些标签在“捞钱”的叙事里统统失效,只剩下一句轻飘飘的“走不动路就别出来”。

舆论的转折点出现在演唱会当晚。当78岁的汪明荃连续演唱20余首歌曲,甚至随节奏即兴起舞时,现场观众拍摄的片段让此前所有关于“气力不济”“车祸现场”的预言沦为笑谈。尤其当《万水千山总是情》的前奏响起,台下从70后到00后集体合唱的场景,彻底撕碎了“卖情怀”的指控——如果经典作品经得起三代人检验也叫“贩卖情怀”,那什么才配称真正的艺术生命力?

这场演出背后的细节同样耐人寻味。在登台前一周,汪明荃曾因东京录影失声紧急治疗,最终靠中医针灸恢复嗓音;筹备期间,她每天坚持三小时健身房训练以适应舞台强度。这些鲜被讨论的事实,与网络流传的“圈钱养老”画像形成了尖锐对立。

汪明荃遭遇的争议绝非个案。近年来,从周华健巡演被嘲“过气老男人”,到赵雅芝复出拍戏被骂“装嫩”,公众对老年艺人的苛刻审视已成现象。这种集体无意识的背后,暴露的是娱乐产业畸形的价值取向:流量即正义,年轻即正确。

对比国际乐坛,75岁的滚石乐队去年仍创下7亿美元巡演纪录,麦当娜64岁演唱会照样一票难求。这些“高龄巨星”收获的除了票房,更有对专业精神的尊重。反观国内市场,一边纵容假唱、划水的年轻偶像,一边对老年艺人吹毛求疵,这种双重标准恰是行业浮躁的缩影。

演唱会散场时,有观众拍到汪明荃向台下九十度鞠躬的画面。这个持续了十秒的动作,比任何公关声明都更有力量——它来自一个从业半个世纪的艺术家对舞台的敬畏,也来自一个78岁老人对恶意舆论的沉默回应。

这场风波最终证明的,或许正是大众早已遗忘的常识:艺术价值的评判标准从来不是身份证上的出生年份,而是作品能否穿越时间打动人心。当《万水千山总是情》的旋律跨越四十余年依然引发全场共鸣时,所谓的“年龄争议”早已不攻自破。那些嘲笑“走不动路”的人或许该想想:究竟是谁的精神世界,先一步老去了?