一段12秒的吟唱,让两位顶流歌手从音乐合作变成法庭对垒!

黄霄雲翻唱华晨宇的《烟火里的尘埃》刚上线,就被扒出副歌吟唱与华晨宇2018年《孩子》live版相似度超80%,粉丝直接开撕:“这是偷灵感还是致敬?”更魔幻的是,这场骂战竟扯出音乐行业“授权模糊”的灰色产业链——原来翻唱合法≠改编合法,甚至可能踩中“版权的地雷”。

“合法翻唱”为何变成“侵权罗生门”?

黄霄雲团队的操作堪称“教科书级争议”:她通过正规渠道拿到了《烟火里的尘埃》词曲授权,却在翻唱版里塞进华晨宇另一首歌《孩子》的吟唱片段。这12秒的旋律,成了点燃火药桶的导火索。

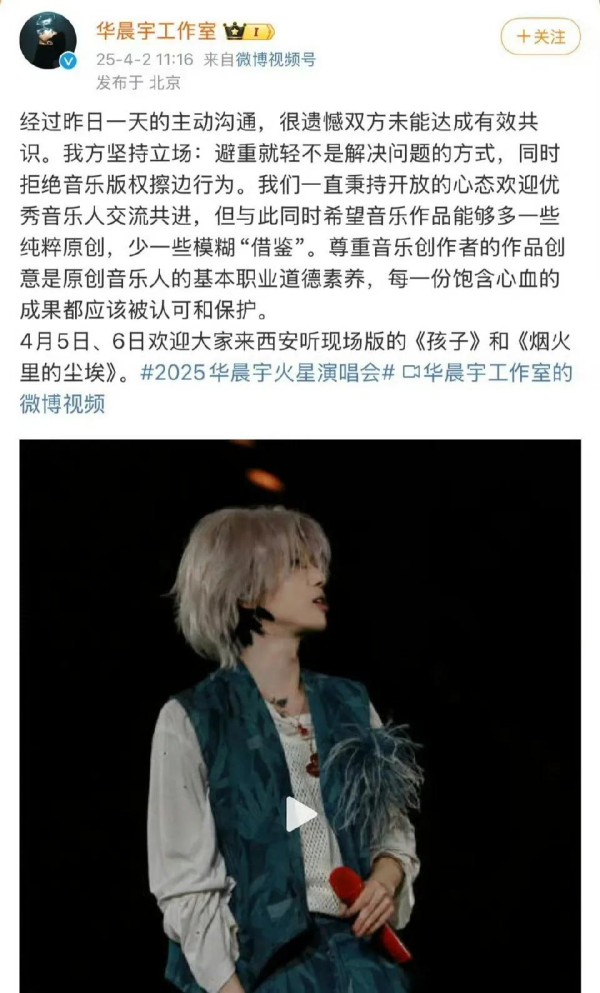

华晨宇粉丝甩出铁证——2018年火星演唱会上,华晨宇首次将《孩子》的吟唱融入《烟火里的尘埃》,并在此后7年反复演唱,形成“华氏音乐宇宙”的标志性符号。而黄霄雲的翻唱既未标注来源,也未获得《孩子》授权,直接被定性为“裁缝式改编”。

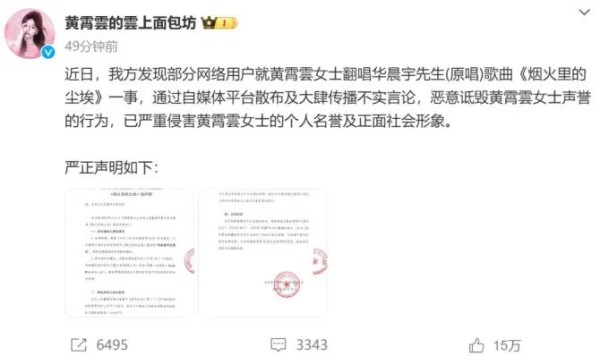

面对“侵权”指控,黄霄雲工作室咬死“已获原版授权”,还反手起诉网友“造谣”。但法律专家泼了盆冷水:翻唱授权≠改编授权,华晨宇若能证明吟唱具备《著作权法》要求的“独创性”,黄霄雲很可能输官司。

粉丝大战背后的行业“潜规则”

这场互撕看似是饭圈互殴,实则揭开了音乐圈“授权协议文字游戏”的冰山一角。

中国音著协数据显示,83%的翻唱纠纷源于合同漏洞——平台只要求标注“原唱”,对改编、采样等二次创作却睁只眼闭只眼。

更讽刺的是,“致敬”与“抄袭”的界限全靠行业默契。欧美翻唱需标注改编比例,日本连“灵感来源”都要报备,而国内规则还停留在“不告不理”阶段。

华晨宇工作室此次硬刚“拒绝版权擦边”,被业内视为推动行业标准升级的里程碑事件。

流量时代的音乐人困境

黄霄雲的翻车,暴露了学院派歌手在流量时代的生存焦虑。

一边是翻唱带来的短期热度红利,一边是原创者的权益保卫战,中间还夹着平台“赚流量不担责”的套路。有制作人吐槽:“现在歌手翻唱前得先当律师,把合同条款抠到标点符号!”

这场战争没有赢家,却可能成为变革契机。

据透露,国家版权局正制定《分级授权指南》,拟将live改编、即兴片段纳入版权保护。

未来,华晨宇的“12秒吟唱”或许真能写入教材——而黄霄雲的翻唱争议,正是历史车轮碾过时扬起的尘埃。

欢迎大家留言,说说你的看法吧。