由詹雯婷专辑的集体创作模式,浅聊创作模式的变迁…

大家一起来写歌!

▲发行于2021年年底的《在云彩上跳舞 叽叽喳喳》,在第33届“金曲奖”上,获得“年度专辑”、“年度华语专辑”、“年度华语女歌手”和“年度单曲制作人”四个奖项的提名

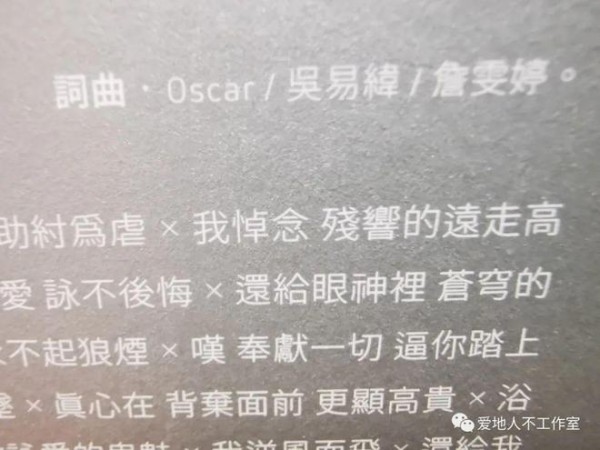

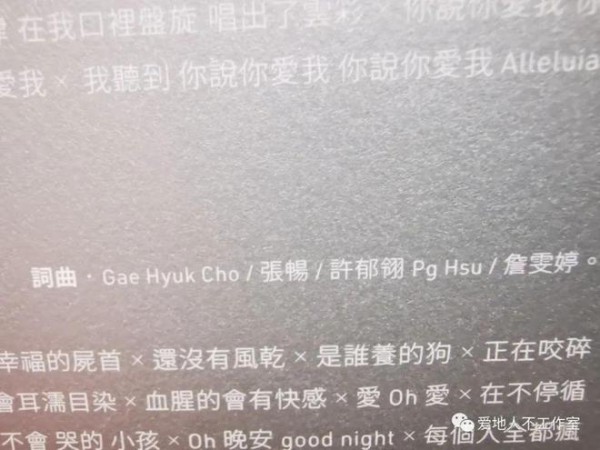

听詹雯婷的《在云彩上跳舞 叽叽喳喳》,翻CD内页时看到这么一个细节,《咏爱》的词曲作者同时署名三个人,而《疯人院》更是署了四个人的名字,这在现在虽然不常,但却也不是孤例,不过如果是放到早几年,却都算是非常“不正常”的事情,因为华语流行音乐的传统,并不是这样的。

其实,这样的署名,关乎的不仅仅只是作者权利的问题,更重要的是涉及到了华语流行音乐,在创作逻辑上也趋于向国际化靠拢。

华语作品的词曲署名,从人数的角度来讲,通常主要是两大类。一类是词曲分别由两个不同的人完成,另一类则是词曲都是由同一个人完成。当然,也有词曲同时署两个名字,或者词或曲,某一项由两个人创作,以及都由两个人完成创作。

从传统的词曲创作逻辑来讲,词和曲的任意一项,如果由两个、甚至两个以上的人完成,很有可能其中一个是主创作,而另一个是负责修改。因为创作这件事,要做到两个人在同一首作品里,完成完全对等的创作,几乎是不太可能的,总是有主有次。所以,有些音乐的创作版权,从一开始甚至还会因为创作的比重而约定分成比例,比如某个词人拿30%,另一个词人拿70%之类。

至于更多人次的组合创作,比如四五个人同写一首歌之类的,在历史上都属于少数派,而且这种类型的歌曲,基本上很可能有同一个属性,即大合唱之类的歌曲。比如《明天会更好》、《永远的朋友》这些大合唱歌曲,就都是由多位创作者共同完成创作的。

不过,像詹雯婷《咏爱》和《疯人院》这样,三位和四位作者,同时署名词曲全创作的,在华语乐坛历史上还是很少的,这又要涉及到一个创作流程的问题。

中文流行乐的创作,一般会有几种传统的模式。一种就是哼唱型,在没有乐器、或者创作者本身不懂乐器,甚至不懂乐理的情况下,用即兴的哼唱完成创作。

另一种就是创作者通过乐器,通常是钢琴或吉他,采取用和弦套子的方式写歌,这种相对就是职业音乐人完成的创作。

再者就是乐队型创作。乐队型创作主要有两种,一种即先有词曲,再由乐队编排,其过程和一般流行歌曲类似。但乐队型创作还有一种比较独特的方式,即乐队在排练的过程中,通过乐器的组合,和弦及律动的运用,出一个基本的动机,通常意义上,都是以吉他的Riff,也有用键盘、贝司,甚至还用鼓的律动Riff形成创作动机,然后延伸出旋律及歌词文本创作。

再后来的说唱音乐,其逻辑也和这种乐队创作有些近似,只不过是把Riff换成了Beat,道理都是近似的,都是由“伴奏”来反向创作作品。

至于词曲创作的顺序关系,倒是无非三种情况,一种就是词曲同一时间被同一个人创作出来,另一种就是先有词,后来根据词去谱曲,最后一种当然就是先完成曲,再由填词人根据旋律来“填空”。香港流行乐坛通常的习惯,主要就是采取后一种方式创作作品。

而这些创作方式,无论是哪一种,歌曲创作和最后定型的作品间,都会有一定的缝隙空间。比如词曲不是同一个人创作,那就需要词曲作者的配合,才能让作品更完整。而一首歌从词曲到作品,以前传统的做法也是等有了歌曲后,再在这个基础上加编曲、加和声,最终一步一步打造出一首成熟的作品。

但詹雯婷这两首作品,其实就是这十几年来,欧美乐坛更为盛行的集体化创作,看Sam Smith等歌手的专辑内页,你经常可以看到创作署名,会有很多很多人,甚至比《疯人院》的四人翻倍还多。

而这几年全球盛行的创作营,也是类似的模式,一堆来自五湖四海的音乐人,从各个方向聚集,最终在同一首作品里擦出创作火花,最终在同一个时间段,完成了同一首创作。

其实詹雯婷的这两首歌曲,就是类似的操作。

比如《咏爱》,这首歌曲的三位署名,吴易纬主要是填词人,Oscar则是幕后音乐人,同时也是《咏爱》的编曲,而詹雯婷则是演唱者本人。

▲《咏爱》词曲署名为“Oscar/吴易纬/詹雯婷”三人

从常理的推断,这首歌曲很有可能是詹雯婷提出主要的文本概念构思,并由她和吴易纬完成主体的文字创作,而Oscar则结合这个概念,用音乐去完成创作的企图。随后在这个过程中,作为演唱者的詹雯婷,则通过补充不断完善这首作品的主题,最终成为她想要的作品,但又通过借力打力的方式,让作品从词曲两个角度变得更专业。

和以往那种词曲各归各的创作不同,这种词曲作者、编曲和歌手混合的创作,很有可能在创作的过程中,彼此不断抛出Idea,来互补并完善创作。特别像Oscar本身还是作品的编曲,那就很可能是打破了作曲和编曲的顺序关系,而是编曲中有作曲,作曲中有编曲,把作曲和编曲同步成一个概念。

▲《疯人院》词曲署名为“Gae Hyuk Cho/张畅/许郁翎 Pg Hsu/詹雯婷”四人

这样的创作模式,比起以前先写作品,再做伴奏(编曲),整体性会更强、氛围感也更强,这种词曲编曲和制作同步化的创作,以及集体化的创作,也是近二三十年,欧美乐坛的主流配置,这几年也慢慢开始在新一代的华语歌手领域被采用。只不过,这种创作方式的编曲通常还是以电音、编程作为主结构,偏向于词曲一体化、即兴化的民谣等作品形式,并不适合这类创作。

而说到这种集体化创作,其实还有一个类比的就是影视编剧。最早的编剧很多时候都是一两个人扛下一本电影、甚至一套剧,但越到后来,团队型编剧就成了常态。这种团队型创作,可以弥补个人的经验和逻辑缺陷,起到有互动有互补的作用,放到音乐创作层面,也是类似的优势。

当然,集体化创作最早的实验田还是摇滚乐,只不过很多人过于看重歌曲主体的价值,一直忽略了摇滚乐乐队的编曲,对于音乐整体性的创作有多重要。比如《晚安北京》里工业化的键盘,以及作品抑扬相间的结构,再加上王磊贝司的衬托和龙隆荡气回肠的Solo,才是这首作品所有的灵魂,而不仅仅只是汪峰的歌词或者作品上口的旋律……

说了这么多,好像什么都说了,也好像什么都没说。而说了再多,还是那句话,无论是一个人的创作,还是集体的创作,都没有绝对的好坏,无论哪种形式,最终都是为了创作好作品,而不是好作品必须要选更好的创作模式。只不过时代变了,创作的方式也在变,别的就没什么好说的了……

音乐试听

END

*微信编辑:周一

*原文转自:爱地人不工作室

*转载、投稿、合作:欢迎留言

网址:由詹雯婷专辑的集体创作模式,浅聊创作模式的变迁… https://mxgxt.com/news/view/1151032

相关内容

詹雯婷:修复自我的过程冷暖自知,但蛮享受|专访詹雯婷

詹雯婷经纪人|代表作我们的爱

詹雯婷的10个冷知识

詹雯婷介绍

电商创业的五大新模式

飞儿乐团前灵魂主唱詹雯婷今日正式作出一审宣判,认定詹雯婷无罪

亲子类真人秀的模式创新研究

他曾与詹雯婷相恋3年,35岁娶小14岁嫩模,如今38岁幸福成这样?

2025年文化与娱乐产业跨界合作模式创新与商业模式创新.docx