网红模仿明星的边界在哪里?杨坤起诉事件背后的法律课

一、事件回顾:当「天塌了」的模仿秀遇上法律铁拳

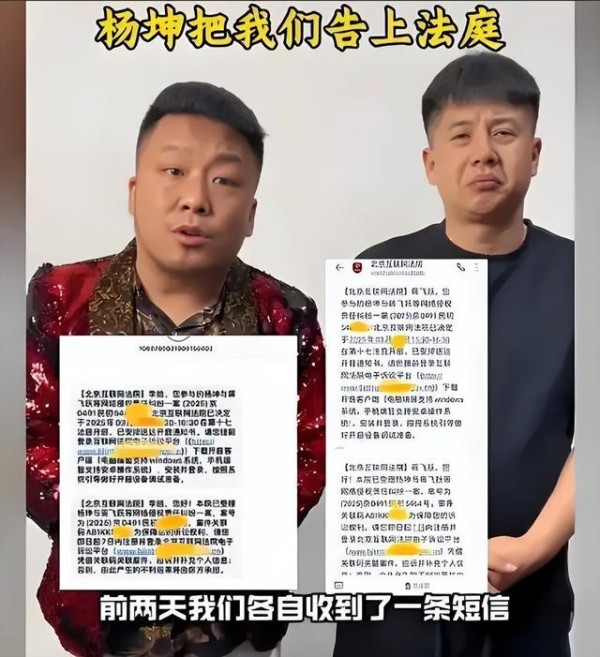

3月10日,拥有36万粉丝的搞笑博主“四川芬达”发布视频称被歌手杨坤起诉,并展示了法院传票和起诉状。杨坤要求其删除侵权视频、公开道歉并赔偿精神损失费。

争议焦点:四川芬达在视频中高度复刻杨坤的经典造型(光头、墨镜、花衬衫)、沙哑嗓音和“32场演唱会”等标志性梗,甚至模仿《中国好声音》导师转椅场景,但未直接提及杨坤姓名。账号因此多次被平台封禁,最终被告上法庭。

模仿者喊冤:自称是杨坤粉丝,创作初衷是为娱乐,未恶意丑化。

网友两极分化:部分认为模仿过度、涉嫌侮辱(如“拉不拉昆”等谐音梗);另一部分则质疑杨坤“格局小”。

二、法律边界:哪些模仿行为可能构成侵权?

律师分析指出,即使未指名道姓,模仿行为若具备以下特征,可能触碰法律红线:

肖像权侵权

判定标准:通过造型、动作、背景等元素足以让公众联想到特定明星。例如,杨坤的光头、烟嗓、《好声音》导师形象等均具备强识别性。

法律依据:《民法典》第1019条禁止丑化、伪造肖像,未经许可不得使用肖像权人形象。名誉权侵权

核心要件:模仿内容导致社会评价降低。如四川芬达使用“拉不拉昆”等贬义谐音,可能构成侮辱。

法律依据:《民法典》第1024条明确禁止侮辱、诽谤。不正当竞争

商业利用:若通过模仿获取流量并变现(如直播打赏、带货),可能违反《反不正当竞争法》第六条。

三、行业现象:模仿经济的灰色地带

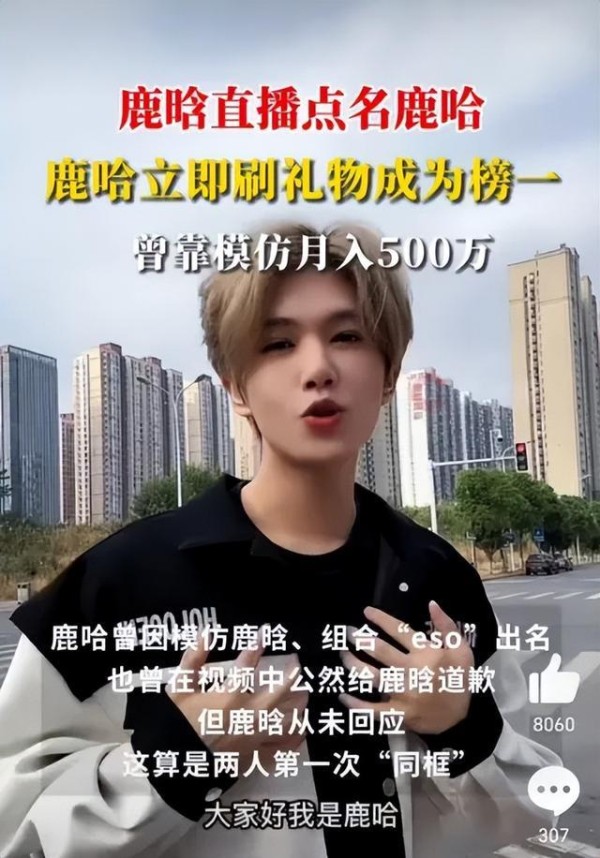

短视频平台存在大量“高仿明星”账号,如鹿哈(模仿鹿晗)、王二博(模仿王一博)等,通过蹭热度迅速涨粉、牟利。这类账号的生存逻辑是“明星不告即安全”,但法律风险极高。

典型案例:

鹿哈:靠模仿鹿晗月入500万,后因侵权风险改名。范蒸蒸:模仿范冰冰妆容和穿搭,被指误导消费者。平台责任:需加强审核,建立信用惩戒机制,对恶意模仿账号采取限流、封禁等措施。

四、给创作者的合规建议

身份剥离:显著标注“非官方模仿”或“纯属娱乐”,避免公众混淆。元素避让:避免使用明星专属标识(如演唱会口号、节目LOGO)。内容净化:杜绝丑化、贬损性语言,限制谐音梗等可能侮辱人格的创作。商业授权:若涉及营利行为(如带货、广告),需取得明星或版权方授权。五、结语:娱乐与法律的平衡术

杨坤起诉事件折射出短视频时代模仿经济的困境:创意与侵权仅一线之隔。司法实践正逐步收紧对恶意模仿的容忍度,2024年类似案件判赔金额已显著上升。对创作者而言,尊重法律边界并非限制创造力,而是为了更长远的行业健康发展。

一句话总结:模仿可以“形似”,但莫越“法界”;娱乐应有底线,流量勿踩红线。

(本文引用案例及法律条款均来自公开报道)

网址:网红模仿明星的边界在哪里?杨坤起诉事件背后的法律课 https://mxgxt.com/news/view/1138028

相关内容

杨坤起诉网红“四川芬达”模仿侵权:法律与娱乐的边界何在?网红模仿杨坤被起诉,“天塌了”背后的法律与舆论风云

杨坤起诉网红模仿者, 模仿者回应:天塌了!

震惊!网红模仿杨坤遭起诉,视频被强制下架!

歌手杨坤起诉模仿网红“四川芬达”侵权,网友:杨坤还是太能忍了

杨坤起诉模仿者后续:要求道歉赔偿,网红回应未提名字,平台介入

杨坤起诉网红模仿者要求赔偿

网红模仿歌手杨坤被起诉:天塌了 赔偿与道歉风波

歌手杨坤怒告网红,搞笑也该有个度,模仿的底线在哪?

网红模仿明星被起诉,创作应凌驾于尊重原创之上