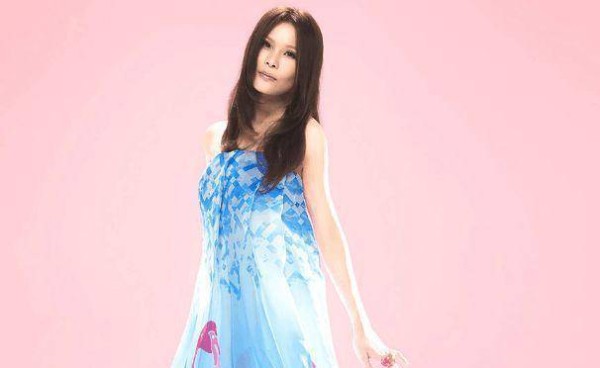

九岁就写出惊艳众人的散文《打开天窗》,蒋方舟从那时候开始就在大众的关注下生活、长大。大家都期待蒋方舟的未来,大家兴奋地称蒋方舟为:天才儿童,少女作家。这其实是大众对蒋方舟的期待,这种期待和关注对蒋方舟的影响可以说有利有弊。

作家最大的痛苦就是没有作品,没有作品就意味着会被质疑。古往今来的名人大家都有自己的代表作,但是蒋方舟的代表作仍是自己少年时期的作品,无疑会让蒋方舟十分的焦虑。

随着年龄的增长,年华不再,青春和灵感都在悄悄地流逝,这是每个作家都将面临的问题,甚至是每个人都要面临的问题:当我们不再年轻的时候,我们还有什么竞争力?

蒋方舟不再是一个年轻的少女作家了,社会大众对她的要求在不断地提高,对她的期待也在不断增加。她不再是那个用一篇散文就能获得赞许的天才儿童,成为一个成熟作家之后,她面临着许多的挑战,如何克服这些挑战,可能才是她更需要思考的问题。

少年成名,天才作家惊世人

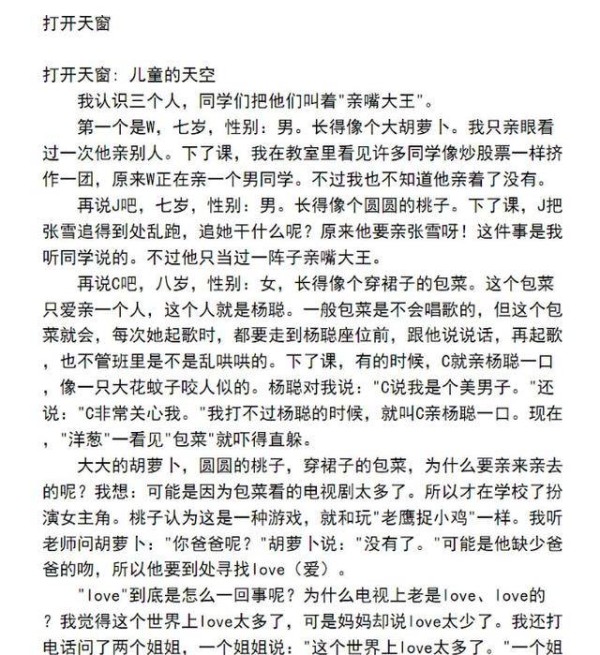

蒋方舟的成名时间非常早,在她9岁的时候写成了一篇散文《打开天窗》,细腻清爽的文风获得了杂志主编的青睐得以被出版。

此文一出,蒋方舟天才儿童的名号便传遍了全中国,十多岁的蒋方舟在各大地方杂志写过专栏,这是多少大学毕业生甚至专业作家都没有的机会,而这个“少女作家”做到了,而且做得比大多数人都要好。

蒋方舟的文章写得如此之好,离不开其母亲从小的培养。蒋方舟从7岁就开始学习写作,这世上哪有那么多的天才,不过是在没人看见的时候就已经开始努力积累。

与其说蒋方舟是天才,不如说蒋方舟是一个有天赋又努力的人。

“台上一分钟,台下十年功”一个舞者想要在舞台上展现最完美的表演,在舞台之下必定挥洒过无数的汗水。在人生的舞台上想要取得优秀的成绩,必定也要付出同样的努力。

但是我们常常看见他人成功的时刻,却总是忽略这个人能够取得成功所付出的汗水,并把这些人的成功归因于“天才”。

认为别人的成功是因为“天才”其实是自己甘于堕落的托词。在鲁迅的《阿Q正传》中,阿Q最大的性格特点就是“精神胜利法”,面对他人的不可撼动的强势地位,他会斜着眼睛不懈的说道:“我们先前比他阔的多啦,他算什么东西”。

阿Q活在自己构建的精神幻想之中,不正视现实,所以他永远都是那个被生活奴役压迫的贫苦农民。

所以我们应该正视现实,从他人的成功中学习经验,而不是一味地认为他人的成功都是一味天才。

蒋方舟少年成名,被冠以“天才”之称,一部分原因是大家对于这种轻松成名的羡慕,如果大家深入了解,就会知道,她能写出《打开天窗》绝不是偶然,而是7岁就开始努力练习写文章的厚积薄发。

代笔风波,争议中迷失方向

人红是非多,大家对儿童时期的蒋方舟还是比较和善的,毕竟舆论虽然尖锐但是对于儿童还是会尽量和缓一些,随着蒋方舟慢慢长大,舆论开始变得尖锐起来。

蒋方舟考上清华大学被质疑是破格录取,蒋方舟少年时期写的文章也被质疑是其母亲尚爱兰代写的。蒋方舟突然就成了众矢之的,而当时的她也不过是一个刚上大学的女孩。

其实蒋方舟并不是被清华破格录取,而是通过自主招生考入清华大学的,但是并没有人听蒋方舟的解释,蒋方舟突然明白,没有人在意真相是什么,人们只是将她的生活经历当做八卦新闻来看。

网络从来不深究真相,但它永远追逐热点。蒋方舟后来在访谈节目中谈到这段经历,也说道舆论给她带来了很大的压力,让她做任何事情都会考虑很多东西。

后来蒋方舟索性闭口不言,面对网友通过蛛丝马迹找到的所谓代笔证据也不再回应,这在期间蒋方舟也鲜少有作品,面对诸多的质疑和指责年仅20岁的蒋方舟迷失了方向。舆论的力量是无形的,也是强大的。

这种强制的力量在于在对精神上的压迫,对蒋方舟的每一句质疑都不会在肉体上伤害她一分一毫,但是却在精神上带来了巨大的压迫感。

很多人不能理解为什么明星们每天赚那么多钱,看起来过得那么开心却会有抑郁症。这是因为明星承受的舆论压力比常人要大得多,在镜头前明星的一言一行都会被无限地放大,被全社会观察,一旦行差踏错就有可能被网曝。

网友们随随便便的一句抨击的话,就可能给别人造成深深地伤害,所以别站在所谓道德制高点去指责他人。

雪崩的时候,没有一片雪花是无辜的。也许当年舆论对蒋方舟温和一些,她就能够在更加宽松自由的环境下自由成长,而不是充满焦虑地活着。

令人叹惋,年华不再泯然众人

蒋方舟从清华毕业之后成为了著名杂志《新周刊》的副主编,之后开始接大量的综艺和访谈节目,输出自己的观点,反驳大家的质疑,活跃在大荧幕。

蒋方舟似乎走向了一条不同于传统作家的道路,她在节目中的噱头也一直是“天才少女作家”,靠着消费自己年少时期的热点进行了很多的商业活动。

随着年龄的增长,蒋方舟已经不再是少女。人们对蒋方舟的质疑声也越来越大,因为她的作品越来越少,同时期的女作家都已经有自己的代表作了,而蒋方舟仍然没有自己的代表作。面对母亲尖锐地追问:“那你呢,你有作品吗?”蒋方舟逃开了。

她逃去了东京,远离国内对她的关注了质疑,她厌倦了“天才少女”“天才儿童”的称号,厌倦了所有人都在监督她写作。

从东京回来之后,蒋方舟似乎想开了,她不再在拼命地反驳和证明自己的努力。她说:“所有天才儿童都是对于成人世界的一场献媚。”她不再讨好这个世界,而是选择让自己过得更舒适一些。

曾经的她是一个没有作品的天才儿童,现在的她是一个不再年轻的女作家,在社会大众看来她并不成功,甚至已经泯然众人矣。

蒋方舟现在仍然没有自己的代表作,但是她不再焦虑自己是否符合“天才作家”的称号,她开始接受自己的平庸。这是蒋方舟的选择,旁人可以叹惋,但是并不能代替她承受那些苦难和煎熬,毕竟成功从来都是困难的。

小结:

蒋方舟少年成名,她的身上背负了太多的期待,这些期待越来越难以满足,于是她逐渐被指责,成为被批评的对象。过于极端的环境让蒋方舟在舆论的旋涡里晕头转向。

她从一开始的闭口不言到后来在各大节目中自白,再到最后选择放弃“天才”的头衔,做一个普通人。她少年时期的灵气早已被世俗消磨干净,原本的天才少女作家青春不再。

蒋方舟对于没有代表作的问题,其实一直在逃避,但是旁人并不能帮助她。也许在这样闲散的生活中,她能够慢慢想明白,在做自己的同时写出作为一个作家的真正代表作。努力成为作家蒋方舟,而不是“天才儿童”或者“少女作家”。返回搜狐,查看更多