文|张锦

材料提供|周夏

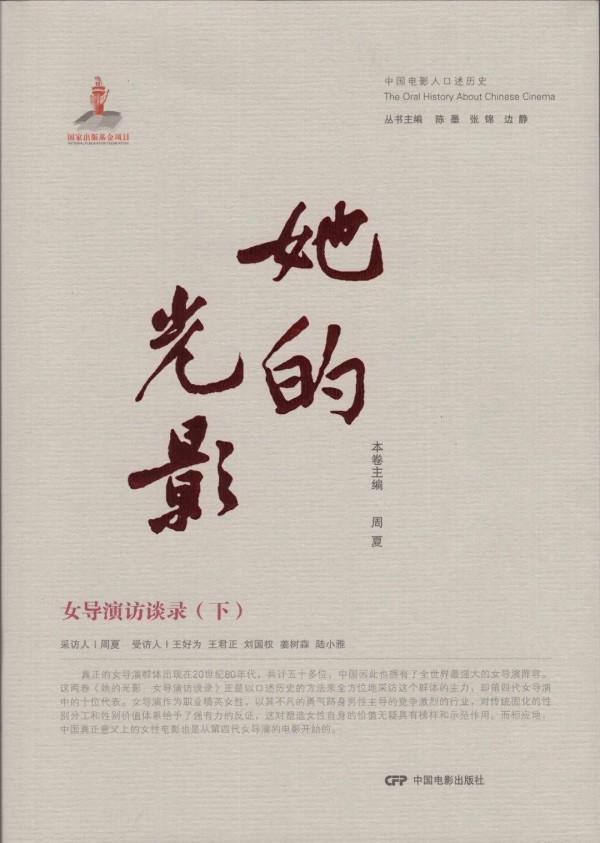

最近,由国家出版基金资助、中国电影出版社出版的“中国电影人口述历史丛书”之《她的光影:女导演访谈录(下)》于2022年5月出版。这是中国电影资料馆(中国电影艺术研究中心)项目“中国电影人口述历史”第二期丛书出版计划中的一部分。该书的编纂工作完成于2015年,在此之前《她的光影:女导演访谈录(上)》出版于2018年6月,至此,本丛书主要按女导演这一身份编成专辑的两卷的出版工作全部完成。对于本丛书来说,目前共计已出版18部,第二期30部图书出版计划也已完成14部。

《她的光影》上下卷均由中国电影资料馆暨中国电影艺术研究中心周夏研究员主编,2018年出版的上卷收录编者对黄蜀芹、史蜀君、石晓华、鲍芝芳、广春兰等五位新中国女导演的访谈摘录。这次出版的下卷共计397页,47.2万字,收录编者在中国电影人口述历史项目中所采访的王好为、王君正、刘国权、姜树森、陆小雅等北京电影制片厂、长春电影制片厂和峨眉电影制片厂的五位女导演的访谈摘录,这五位女导演的访谈工作均在北京进行。

在关于《她的光影》上卷出版的新闻稿中( 《中国电影人口述历史丛书》出版进展:《她的光影:女导演访谈录(上)》 ),笔者曾提到,中国电影人口述历史项目在制定访谈目标的时候,对女性电影人有着普遍的关注,几乎涵盖所有的电影行当。女电影人访谈录也全面分布在《中国电影人口述历史丛书》的大部分分册中,其中全部由女电影人或以女电影人为存档目标的访谈录组成的图书还包括已经出版的《花季放映——陕西女子放映人》中的女放映员、《画外心声——陈燕嬉口述历史》的女录音师,即将出版的《艺术心声——王苹访谈录》的女导演,以及待出版的《沧桑剪影——黄素影、李露玲访谈录》中的女演员、《影戏人生——赵元访谈录》中的女演员兼女导演。

国家出版基金资助30册出版计划让中国电影人口述历史项目拥有较为充足的自由去尝试各种类型的编纂目的,但正如项目对受访人的选择一般不会仅仅只根据其诸多身份中的一个,而是尽可能反映其交叉的身份特征,既是为了提高访谈效率,也是为了体现电影人及其生命历程的复杂性与多样性。因此,即便是丛书中那些完全由女性访谈录组成的图书,其受访人的身份也是多重的,但周夏研究员所编的《她的光影》应该是唯一基本从女性与女性主义角度切入并编纂而成的两部分册,这主要源于采访兼编者独特的研究视角而不是这些女导演本身只有女性这样一个标签。

例如,毫无疑问,这十位女性在业务上也都是杰出的导演并归属于第四代,她们也分别从属于不同的电影制片厂,她们中相当一部分都有在北京电影学院受教育的经历,她们的口述历史也同样可以纳入这些身份维度的考察,即便这些身份相互之间存在着某些联系。

周夏研究员独特的研究视角揭示了20世纪80年代,一大批女导演涌现出来成为一个现象的内在原因以及与她们其他身份之间的关系。反过来,口述历史这个近二十年来在中国内地兴起的史料存留工具也给女性电影人研究提供了前所未有的契机,电影人口述历史项目对电影人人生历程以及职业命运的关注,对于全面、深入的女导演研究具有非常重要的意义。事实上,如此系统的对一批女导演进行全面的口述历史访谈,在中国内地还是第一次。

采访人兼编者周夏研究员专注于此长达7年,完成采访共计178盘高清录像带,加上单纯录音超过200个小时,文字抄本超过260万字,扫描照片资料超过2600余张。成绩的后面,是艰辛的汗水。

在上卷出版的新闻稿中,曾摘录过编者前言中的部分精彩内容。为了体现本书的女性视角特征,文后将附录上下两卷十位女导演谈女导演的文字,这些文字在书中也专门摘录下来作为点睛的专章放在访谈录之前,而这也是本书的特征。

最后摘录图书封面的编者撰述文字结束本文:

真正的女导演群体出现在20世纪80年代,共计五十多位,中国因此也拥有了全世界最强大的女导演阵容,这两卷《她的光影:女导演访谈录》正是以口述历史的方法来全方位地采访这个群体的主力,即第四代女导演中的十位代表。女导演作为职业精英女性,以其不凡的勇气跻身男性主导的竞争激烈的行业,对传统固化的性别分工和性别价值体系给予了强有力的反证,这对塑造女性自身的价值无疑具有榜样和示范作用。而相应地,中国真正意义上的女性电影也是从第四代女导演的电影开始的。

中国电影资料馆(中国电影艺术研究中心)已出版书目:

https://www.cfa.org.cn/cfa/yj/ts/index.html

《她的光影:女导演访谈录(下)》简介

王好为访谈录

受访人简介:

王好为,1940年4月6日生于重庆。祖籍山东潍坊,1948年在影片《哈尔滨之夜》中出演“小华”一角。1958年考入北京电影学院导演系,1962年进入北京电影制片厂。1975年与钱江、陈怀皑联合执导《海霞》,1976年与林扬联合执导《海上明珠》,1979年独立执导了《瞧这一家子》,其后执导了《潜网》(1981)、《夕照街》(1982)、《北国红豆》(1984)、《迷人的乐队》(1985)、《失信的村庄》(1986)、《金匾背后》(1987)、《村路带我回家》(1987)、《寻找魔鬼》(1988)、《哦,香雪》(1989)、《离婚》(1992)、《赚它一千万》(1992)、《能人于四》(1999)、《生死擂》(2000)、《状元媒》(2014)等14部影片。

其中,《瞧这一家子》获文化部优秀影片奖及青年优秀创作奖;《潜网》获葡萄牙菲格腊达·福日国际电影节评委会奖;《迷人的乐队》获广电部优秀影片奖及金鸡奖特别奖;《哦,香雪》获第41届柏林国际电影节青少年影片最高奖、第4届中国儿童少年电影童牛奖等七个奖项;《离婚》获金鸡奖最佳摄影奖及最佳道具奖;《生死擂》获中宣部“五个一工程奖”、金鸡奖最佳戏曲片奖、华表奖优秀戏曲片奖;《状元媒》获第11届中美电影节金天使奖最佳戏曲电影奖。

并与李晨声联合执导了《武生泰斗》(1991)、《寻梅》(1994)、《老舍》(1995)、《第三军团》(1996)、《红旗漫卷西风》(1999)、《徐悲鸿》(2013)等多部电视剧和专题片。2000年退休。

采访信息:

采访人:周夏

摄像:张锦

采访时间:2013年4月18日至28日;5月3日至9日;7月9日至12日

采访时长:36小时

采访地点:北京·中国电影资料馆/王好为家

录音整理:于清

文稿选编:周夏

王君正访谈录

受访人简介:

王君正,原名王军政,1945年11月11日出生,陕西延安人。1964年高中毕业考入北京电影学院导演系,毕业后分配至北京电影制片厂工作。1980年独立执导的第一部故事片《苗苗》获文化部优秀影片奖、首届中国电影金鸡奖特别奖、印度第2届国际新青年电影节最佳儿童片奖。1982年编导的儿童片《应声阿哥》再次获得文化部优秀影片奖。之后,又导演了《山林中头一个女人》(1986)、《大侦探》(上、下)(1988)、《女人·TAXI·女人》(1991)、《天堂回信》(1992)、《私人保镖》(1992)等影片。

其中《山林中头一个女人》获中国第7届金鸡奖最佳女配角奖及最佳录音奖,《天堂回信》获中国第5届童牛奖优秀影片奖及最佳导演奖、第43届柏林电影节国际儿童青年电影中心奖、美国第10届芝加哥儿童电影节最佳故事片奖、伊朗第9届伊斯法罕儿童电影节最佳导演金蝴蝶奖及荷兰第7届阿姆斯特丹儿童电影节最佳影片奖等多个奖项。

此外,还导演过《高敬亭》(1988)、《黑眼睛的太阳神》(1989)、《猴娃》(1993)、《浮生》(1997)、《澳门雨》(1999)等电视剧。2003年退休。2004至2008年任中国儿童少年电影学会会长。

采访信息:

采访人:周夏

摄像:汪忆岚

采访时间:2012年6月10日至12日

采访地点:北京·王君正家

采访时长:11小时

录音整理:于清

文稿选编:周夏

刘国权访谈录

受访人简介:

刘国权,1945年7月12日生于四川内江。1960年考入北京电影学院表演系,1966年毕业。1973至1982年任北京电影制片厂演员,参演《山花》(1976)、《瞧这一家子》(1979)、《潜网》(1981)等影片,并在《黑三角》(1977)、《新兵马强》(1981)、《马加和凌飞》(1982)等影片中任场记。1983年,执导了第一部影片《劫持》。之后导演了《将军的抉择》(1984)、《缓期执行》(1985)、《点点滴滴》(1987)、《招财童子》(1987)、《疯狂歌女》(1988)、《女明星秘史》(1989)、《第九号悬案》(1990)、《父子老爷车》(1990)、《喜剧明星》(1991)、《君子复仇》(1991)、《新潮姑娘》(1991)、《痴情女子》(1992)、《虎兄豹弟》(1993)、《血祭黄沙镇》(1993)、《梁山伯与祝英台新传》(1994)、《天涯歌女》(1995)、《冒牌皇帝》(1995)、《减肥旅行团》(1996)、《爱在香港》(1997)等19部影片。

此后转入电视剧领域,执导了《京都神探》(1998)、《郑成功》(1998)、《倾城之恋》(1999)、《西部的天空》(2001)、《金粉世家》(2003)、《早春二月》(2005)等电视剧,并任《金色年华》(2006)、《梦幻天堂》(2008)、《我的三个母亲》(2010)、《红妆》(2011)、《济公传》(2014)、《亲密搭档》(2015)等电视剧的总编剧、总导演、艺术顾问。2003年退休。

采访信息:

采访人:周夏

摄像:张锦

采访时间:2013年9月2日至6日

采访地点:北京·刘国权家

采访时长:22小时

录音整理:于清

文稿选编:周夏

姜树森访谈录

受访人简介:

姜树森,原名姜鹤琴,1930年4月1日生于黑龙江省肇东县昌五镇。1947年参军,1949年任四十九军文工团演员兼分队长。1950年任广西军区文工团演员兼队长,曾就读于广西教育学院文学系,1959年进入广西电影制片厂任导演、1962年调入长春电影制片厂。执导的影片有《沙家浜》(1971)、《山村新人》(1976)、《豹子湾战斗》(1978)、《赣水苍茫》(1979) 、《残雪》(1980)、《赤橙黄绿青蓝紫》(1982)、《爱并不遥远》(1983)、《花园街五号》(1984)、《女人的力量》(1985)、《嗨!姐们儿》(1988)、《血鼓》(1990)、《越狱女囚》(1992)等12部,其中《残雪》获文化部优秀影片奖和第3届长影小百花奖最佳导演奖、优秀影片奖;《花园街五号》获文化部优秀影片奖和长影第7届小百花奖优秀影片奖;《女人的力量》获广电部优秀影片奖和长影第8届小百花奖导演荣誉奖、优秀影片奖。并执导了《小镇邮递员》《真爱》等电视电影及《樱桃行动》、《杂技娃娃》等电视剧。1988年离休。2020年逝世,享年90岁。

采访信息:

采访人:周夏

摄像:张锦

采访时间:2012年5月15日、18日、20日

采访地点:北京·姜树森家

采访时长:9小时

录音整理:于清

文稿选编:周夏

陆小雅访谈录

受访人简介:

陆小雅,1941年6月21日生于湖南沅陵,祖籍湖南武冈。1950年在《刘胡兰》中扮演小刘胡兰。1958年考入长春电影制片厂表演训练班,毕业后成为长影剧团演员,曾在电影《红梅花开》及话剧《红灯记》《年青一代》《南方来信》中担任女主角,兼任译制片的配音工作。1975年调入峨眉电影制片厂任编辑、场记,1976年至1978年在北京电影学院导演系学习,毕业回到峨影厂任导演,兼任编剧。

主要电影作品:《法庭内外》(1980,和从连文联合导演)获文化部优秀影片奖。《红衣少女》(1985,任编剧、导演)获第5届金鸡奖最佳影片奖、第8届百花奖最佳影片奖、文化部优秀影片一等奖。《热恋》(1989,任编剧、导演)获上海农民电影节银穗奖、四川工人电影节最佳影片奖。另有电影作品《飞向未来》(1979)、《我在他们中间》(1982)、《红与白》(1987)、《难以置信》(2017)。另拍摄纪录片《土地与主人》,电视剧《未寄出的信》《情洒金不换》等。1998年退休。

采访信息:

采访人:周夏

摄像:张锦

采访时间:2012年11月13至18日

采访地点:北京·中国电影资料馆

采访时长:29小时

录音整理:于清

文稿选编:周夏

目录

向上滑动阅览

前言:女导演与口述历史

女导演谈女导演

王好为访谈录

一、儿时记忆,家庭影响

二、上学经历:八一小学—师大女附中

三、北京电影学院:学习和劳动

四、北京电影制片厂:场记和副导演

五、升任联合导演

六、新时期:故事片导演

七、电视剧领域.

八、导演心得

九、女导演的电影感悟

十、家庭和事业伴侣

附录:李晨生谈王好为

采访手记

王君正访谈录

一、我的三个父亲

二、上学经历:从西安到北京

三、从北京电影学院到北京电影制片厂

四、结婚生子

五、《海霞》剧组做老师

六、重返电影岗位:导演助理-副导演

七、故事片导演

八、儿童电影和儿童电影学会

九、女导演和女性电影

采访手记

刘国权访谈录

一、童年往事:从四川到北京

二、北京电影学院的学习和生活

三、北影演员剧团:初上银幕

四、转行做导演

五、香港银都机构拍电影

六、开辟电视剧新领域

七、商业片导演的苦与乐

八、幸福的电影之家

附录:李宁谈刘国权

采访手记

姜树森访谈录

一、童年记忆

二、家庭变故

三、参军经历

四、恋爱成家

五、进入广西电影制片厂

六、调入长春电影制片厂:副导演

七、译制片和样板戏导演

八、故事片导演

九、导演工作

十、女导演的感受

采访手记

陆小雅访谈录

一、幸福的童年时光:从长沙到长春

二、考入长春电影制片厂:演员之路

三、恋爱结婚

四、译制片室:配音和话剧表演

五、下乡社教—洗印车间—译制科教室

六、调入峨眉电影制片厂:做场记

七、在北京电影学院学习

八、重返峨眉电影制片厂:导演生涯

九、生活辗转:澳门-珠海-成都-北京-深圳

十、导演艺术

十一、家庭生活

十二、关于“女导演和女性电影”

附录:《永久的梦》

采访手记

编者简介

周夏

周夏,中国电影艺术研究中心研究员,中国传媒大学电影学博士,美国南卡罗来纳大学访问学者。中国电影家协会理论评论委员会理事,中国电影评论学会理事。主要研究方向:中国电影史,电影叙事学,女性电影。在《当代电影》《电影艺术》《中国电影报》《光明日报》等报刊上发表影视文章百余篇。主持2016年度国家广电总局课题“网络小说改编的电影研究”,参与课题6项。口述采访约500小时,主编《海上影踪:上海卷》;出版专著《拯救与困惑——中国早期电影中的女性悲剧(1905-1949)》《梦与镜:类型叙事与作者风格》。曾获第27届中国金鸡百花电影节“优秀学术论文”特别奖,第13届巴黎中国电影节“电影研究奖”,中国高校影视学会第14届“学会奖”学术专著一等奖。

女导演谈女导演

选自《她的光影:女导演访谈录》(上、下卷)

周夏采访、整理

黄蜀芹:那时候的体制跟现在完全不一样,是计划经济,所以我回答别人“中国女导演为什么在 70 年代末到 80 年代末这么多”时就说那是非商业时代,女导演是非商业的,因为她的视角是那样的,所以在非商业经济下女导演就起来了。商业社会的价值取向一定是男性标准,男导演代表社会,进入商业社会,他的视角就是商业的、主流的,观众就会比较多。商业社会里女性思维就不是主流了,女性视角是非常小众的、弱势的。女性电影一定是社会非主流的、边缘化的。没有谁高谁低,只是特质不同。

史蜀君:拍电影是持续性劳动,强度非常高,对女导演的挑战很大。有点像女飞行员、女地质勘查队员或者女外科医生、女指挥官,她可以引领一架飞机、做一台复杂的手术、指挥一支部队,但必须具备高度的智慧和承受高体能的消耗。女导演的优势在于她们在情感领域更敏感,对女性和儿童题材有更多感受,关注得更多,对女性权益的保护更有力度。国际通常认定的“女性电影”一定要透出女权思想,她们的呼喊、她们的反抗,这个很强烈。中国有女权意识的导演比较少,严格得讲,中国没有女权主义电影。

石晓华:对女同志来讲,导演这个行业可能体力付出要更多一些,也有很多不便。但也有一个优点,就是女同志干事比男同志更专注、更投入、更有韧性。因为我们知道女导演能出来不容易,要比男导演更难,所以我们非常珍惜机会,珍惜这份责任的来之不易。我们把所有的精力,甚至对子女、对丈夫的感情全部用在工作上,投入比男导演更多,所以也容易出成绩。国外的女导演更关注女性群体的解放问题、就业问题,我们的制度本身就提倡女性解放、男女平等,所以这方面就没有那么强烈的诉求。我们的视野更开阔。

鲍芝芳:女导演拍戏比男导演更不容易,我们心里都明白。因为潜意识中重男轻女的东西还是有的,女导演可能被人家小看,尤其摄制组还是男性居多,他表面很尊敬你,心里可能还有些想法,所以我们就要比男导演更用功。这也是通过工作让人家了解到,女导演不比男导演差,拿出本事来树立自己的威望。男导演跟女导演拍的东西确实不一样。微妙之处在于女人和男人感受到的东西不一样,对人和事的看法眼光也不一样。当初女性电影有过理论上的争论,在我们创作人员中并没有什么定论,但可以肯定地讲,从女性视角看待世界、看待生活才是女性电影,不是说女主角或者是女导演拍的就一定是女性电影。

广春兰:关于这个职业,我要用胡玫说的一句话:导演是不应该在女人中提倡的一个行当,因为付出的东西太多了。对女人来讲,家庭很重要,丈夫和孩子是最不能割舍的,但是一个女导演,要是顾家顾孩子,对不起你就改行吧。我牺牲了很多东西,甚至忘掉我是个女性。但我觉得导演职业本身跟性别没多大关系,我的精力一点儿不比男导演差,我并不喜欢人们用女导演来论我。我不认为细腻优雅的电影就是女导演的专利,男导演同样可以拍出比女导演还要细腻优雅的电影。如果总是以女性自居,有可能在艺术创作上束缚自己。不管是男导演还是女导演,有一点谁都不能逾越,就是电影对一个人的要求是无止境的,要从头到底的付出。

王好为:女导演按比例讲确实比男的少,但是我就觉得除了体能上女的比男的差一点,其他应该说没什么差别,并没觉得女的不能干这一行。对性别歧视我没有什么感觉,起码从我们上学开始,就没有“女的不如男的”这个理念。新中国成立以后,特别提倡男女平等、妇女解放,这都是非常响亮的口号,我们是沾了这个实惠。当然,做导演确实很辛苦,很累,那时候北京电影学院招生,导演系女生招得少,老师也跟我们说导演是个劳动强度很大的工作,脑力劳动自不必说,体力的付出也极大。但是老实说,我和张暖忻,我觉得比好多男同学都只强不弱。我没把自己划成一个女导演,我很少关注这方面的事,女性导演创作会我也很少参加,一个是忙于拍片,一个是性别对我来说,不是那么需要关注的一种概念,你叫我“导演”或“女导演”我都无所谓。我没有这个那个界限,我觉得讨论作品不要从性别上来分吧,而且我自己作品的主人公也不局限于女性。我拍过《潜网》《北国红豆》《村路带我回家》这三部女性题材的电影,这里有女性主题,甚至《哦,香雪》也是女主人公,但我没有按照女性电影来拍。我觉得“女性电影”作为一个理论课题完全可以去研究,但是我拍的时候完全没想这事。

王君正:我真是特别痛楚,因为我这一生的合作者像摄影、美工这些都是男的,所以拍出来的戏啊都是非狗非猫的,因为男的他有他的视角,而且那个年代摄影、美工都还劲儿劲儿的。我后来不拍戏了,有种种的因素,一个原因就是锣齐鼓不齐,合作者达不到那个期待值,而我又是一个不善于跟男同志交流的人,男同志多方便,一勾肩搭背,一杯酒下去,一根烟过去,这事也许就谈成了,我一个女导演怎么弄。我就特别希望有一天,有女摄影师、女美工师这些女性合作者,我们就干一把,因为我们的视角是一致的。我觉得我们三个人攒到一块,不拍出一个振聋发聩的电影,我真是白活了。我没想过太多理论上的问题,我就是凭感觉,我本身是女人,我又是从女人的视角看世界的,这就是女性电影。有的女导演说,我不,我拍电影没有带着性别意识,但是我不一样,我觉得我是有很强烈的性别意识。《山林中头一个女人》和《女人·TAXI·女人》我用的心思多一点,是我那种女性意识极强的(电影),我真的是用我自个儿的眼睛和我自个儿的心在拍这两部电影。我下辈子还要做女人,我以做女人为自豪,我拍的女性电影也不是那么强悍,但我作为一个女人拍这个电影的时候,绝对是饱饱地蘸着一个女性的墨水往外喷涌的。

刘国权:我觉得我拍起戏来就是个男人,真的。好像打我拍戏第一天开始,我就没觉得女人跟男人有什么差别,我能做好,我不爱哭,男儿有泪不轻弹,我就是一个男儿。我比较坚强,什么事都压不倒我,我小时候就锻炼出来了,所以天不怕地不怕,风风火火的,而且总爱去挑战自己。但是我爱激动,看到特别感人的情节我也哭,也流眼泪,但是被那个情绪感染的,生活当中我很少哭。在家里我挺温柔的,我从来不跟我家先生急,他一急我还哄他,完全不一样。作为女导演,我也曾经想尝试拍女性电影,也有人给过我关于女性题材的剧本,但失之交臂了。我看过黄蜀芹的《人·鬼·情》,拍得很艺术,但在商业上是行不通的,曲高和寡。可能每个导演都有自己熟悉的路子,擅长的风格,我就比较擅长拍商业片,就是大众喜欢的电影。

姜树森:女同志啊干导演很难,她得打开局面,有时候打不开局面就得受小气,不容易,娇娇气气的干不了导演。但我做这个工作,我从来没有想过“我是女同志”或者“我是男同志”,我就觉得是人做的,女人也能做,男人也能做,除了生孩子女人比男人优越。有史以来,女英雄很多,比男人强硬的女人也有很多。这个战争英雄自我牺牲的精神都很精彩,绝不是男和女的问题,是人的境界问题。你有一个好的境界,就不要计较男和女,不是说我是女人就低多少,我是男人就高多少,也不是因为你是男人我就崇拜你,你是女人我就低看你。我不是这样,我要看你的本事,要看你的为人,要看你的本质。我不管什么题材,我都敢拍,厂里也都没把我当成一个女导演来对待。我接一个本子,就在想如何去处理,我都是根据我自己感受到的,或者经历到的,或者看到的,这些来做我的参考,我没有有意识地去考虑女导演是怎么处理的。

陆小雅:导演的好和坏不在于男和女,女人做导演得首先忘了自己是个女的,工作是中性的,不要用性别来看我,必须这样才能平等,你也能够跟大家很好地相处,建立 别人对你的信任。我认为女人大部分还是要回归家庭,导演工作需要你叱咤风云到外边去战斗,就像打仗,女人能不能上战场?也能,但她不是最适合的。女性肯定是家庭的主宰,男人更多奉献社会,这是天性。女人做导演对子女来讲会有些不公平,因为这个职业需要你花费太大的力气和太多的精力去投入,还要经受离别。不光是女导演,还有女地质工作者、女航天员,凡是在外头工作,远离家乡的工作,需要强体力的工作,都不是女人的最佳选择。但是也有坚毅勇敢的女性参与,这并不奇怪,但绝对不会是大量的。我认为中国还没有真正的“女性电影”,女性电影就是写女性性意识的电影,很独特。题材选择跟性别无关,男导演如果完全站到女性的角度写女性性意识,我认为也应该叫女性电影,但是大部分男性拍的女性都是观赏性的,思考性的真的不多。

-END-

栏目编辑 |丁小雨

责任编辑 |李子

图片|中国电影资料馆、网络返回搜狐,查看更多