本期嘉宾

陈思诚

导演、演员、编剧

谢晋恒通明星学校首届学生

代表作:《北京爱情故事》、《唐人街探案》系列、《误杀》系列、《消失的她》等影视作品

我从小就喜欢看电影,但那个时候对电影的了解跟许多观众朋友们一样,觉得它神秘、伟大,又很了不起。想试图走进,又不得其法,不知道该用什么样的途径走进电影里,后来因为考入谢晋恒通明星学校的机遇,让我跟电影产生了紧密的联系。

当时学校招生考试考的是“声台形表”,就是声乐、台词、形体、表演。我那时就是普通高中生,也不是艺校生。在报名现场,有个人拍了我一下,她说:“我是辽艺的关老师,你条件挺好的,可以集训一下”。后来关老师又找了辽艺的严老师,给我和当时另外两个考生一起密集地上了两周的课。他们认为我们在众多的报名者中,从形象、气质是最符合他们眼中所谓“苗子”的。那两周密集的训练,对我很重要,让我知道原来表演是这样的,考试需要做什么。考试分为初试、复试,最后是谢晋导演亲自到沈阳考区面考。沈阳是整个东北三省的考区,包括哈尔滨、长春的很多人都到沈阳来考。谢晋导演现场给众多考生出了一些即兴的题目,比如即兴的小品、即兴的训练,我觉得可能是我当时那股机灵劲儿打动了他。(笑)

学校一开始的教育就比较针对电影本体,跟戏剧学院和电影学院的教育都不太一样。当时,谢晋导演比较强调的是实用性,演员到底需要多少技法,是能满足大屏幕需求的。我们的训练和课程种类都比较多,学过射击、驾驶等等,五花八门,非常丰富。那时候我觉得每一天都是特别新鲜的、刺激的。

上学的时候我是最淘气的。因为谢晋导演是爷爷辈儿的,那时候我才16岁,他已经70了,他有严厉的时候,但是对我们生活上的关照,温暖的时刻特别多。在学校的生活过得非常丰富,去了好多地方,广州、武汉……其实现在少有民营学校,会舍得赔钱来办学,因为我们那个时候的学费没有多高,学校整体运营是在搭钱,还好有个企业在支持它,所以我觉得谢晋导演确实是一个理想主义者。他办学校不是为了牟利,真的是爱这些孩子,愿意把所有的都给予我们。

我对艺术工作的粗浅理解是一切跟艺术相关的东西都需要天赋。天赋是一个不可名状的东西,它有就是有,没有就是没有。所以,我认为演员的天赋很重要,一切跟艺术相关的都是天赋第一位,再加上后天的努力和学习。

我认为真正意义上的创作是需要演员去体验生活的,尤其是大银幕作品。演员要跟角色所属的职业或环境,有一段时间的接触,才能具备一种气质或者是味道,就是这种无法溢于言表的、无形的东西是最难展现的。如果你把一个演员扔到部队里半年,他出来肯定很像“兵”,不用演就有兵味儿,终归会比没有去部队体验过的要演得更好。现在由于各方面的原因,我们体验生活的机会越来越少,但我还是希望在自己的创作作品中,演员们可以体验生活。

演员对自己第一次上镜的反应,都会觉得很惊悚,“怎么满脸跑眉毛呢”?因为在屏幕里表演被放大了,那时候特别想演,又没有那么多经验,还不知道表演要走心,最后就是比较程式化的去演。我第一次去电影现场也是谢晋导演的片场,是我们艺校毕业的女生主演的电影《女儿谷》,因为里面没有太多男性角色,所以我没有参与演出,只是去现场学习了。我很钦佩谢晋导演,第一,因为那时候拍摄电影是使用胶片;第二,跟现在的拍摄最大不同是那时没有监视器,只能用导演取景器去测光、布光、观察演员的表演。胶片一旦打出来,就没有回头路了,不像现在录不好,就重来一遍。我觉得从某种程度,至少从技术上来讲,现在当导演比那个时候容易得多。所以,谢晋导演在现场像一个戏剧导演一样,因为他“看”不到(监视器),一开机就需要自己脑补最后呈现的画面,我是越到后来越发觉得他的了不起、厉害。

谢晋导演的电影在类型上的多样性,国内无人能出其右。比如体育电影《女篮五号》、《女足九号》,史诗型的《鸦片战争》,剖析人性的《天云山传奇》、《牧马人》、《芙蓉镇》,战争片《高山下的花环》。《高山下的花环》是中国战争片里我个人最喜欢的作品之一,它把对越自卫反击战作为背景,但讲的是带有中国特色的比较个体化的故事,非常大胆。包括《芙蓉镇》也需要很强大的搏弈和勇气,才能在当时取得公映的资格。谢晋导演是一个有勇气、有态度,对时代认知有自己独特见解的导演。创作也是他的宿命,他为中国电影留下了一个个特别好的注脚。当我们要了解一个时代、一个国家的文化,电影是一个特别好的载体。

每个人对一部文艺作品的理解,也是随着年龄的增长,不断地改变且更加深入的,名著特别经得起时间的推敲。我小时候看谢晋导演的电影更多是看热闹,但随着越来越深入地理解,特别是自己从事导演工作之后,由表及里地明白了他的艺术处理方法,包括对人物角色和演员表演的控制,对情绪的把握等等。更重要的是他用自己的创作智慧,让作品跟时代有机地结合在一起,而这种结合又能不突兀、不生硬。谢晋导演的创作生涯横跨了中国巨大变化的几十年,他能特别好地跟时代相处,确实需要非常强大的创作智慧。

创作者不能脱离时代去创作,甚至不能脱离群众去创作。更直白地说,创作者就是群众中的一员,并没有什么其他的特权,唯一的特权就是表达的权利。所以我比较坚持的创作状态,就是把自己放在人群中,创作者就是观众,这是一个最核心的概念。“说什么”比“怎么说”更重要,我们都在社会的洪流中,文学也好,其他艺术作品也好,都无法独善其身,尤其电影是时代最明确的注脚。到底应该表现怎样的电影?你如果把握了时代的脉搏和观众的所思所想,就会知道观众需要的到底是什么。可能是慰藉、是欢笑、是温暖,是给予大家希望,那你就应该给大家这些东西,而不是反着来。艺术的最高标准应该是雅俗共赏,最难的永远是取得更多人的认可,找到最大的公约数。所以,我觉得把所谓商业电影跟文艺电影对立起来,是不太“健康”的,因为商业性就是市场性,而市场就是由每一个个体来决定的。我认为真正能让观众用“脚”投票的电影才是了不起的电影。

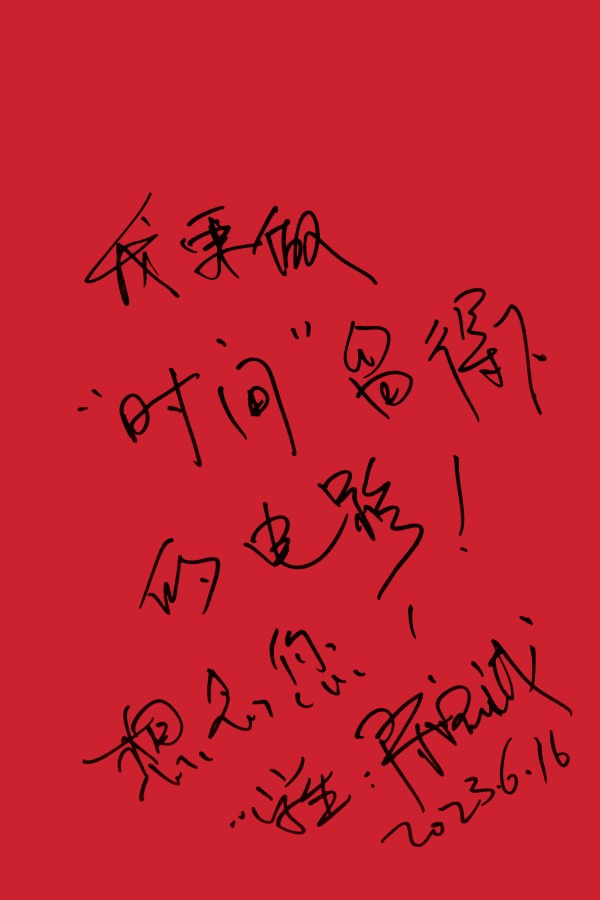

我想对谢导说:

谢导您好!我是思诚。一转眼这么多年过去了,没想到能用这样的“方式”跟您交流,我相信如果有在天之灵的话,您此刻应该能看得到。当时您给了我艺校第一届第一名的成绩,把我招进去,最后没有真正意义上从事演员这个职业,可能对您有一定的辜负。但从某种程度上来讲,也有一个特别好的传承,因为我现在做了导演。虽然没有像您那么成功,但我还在学习的路上,愈发地了解导演工作的艰难,并确立以您为楷模,向您多学习。我也时刻谨记您对我影响很大的一句话,“我们要做好的电影,真正好的电影,就是能被时间留下来的电影”。我一直朝这个目标去努力。想念您!

(本文根据陈思诚口述整理,更多内容请关注微信公众号“谢晋电影艺术”)

作者:

编辑:王彦 孙欣祺 责任编辑:邢晓芳

转载此文请注明出处。返回搜狐,查看更多

责任编辑: