喜剧竞演类综艺节目的现实隐忧与发展理路研究

近年来,喜剧竞演类综艺节目呈现出欣欣向荣的发展之势。喜剧竞演类综艺节目从早期简单的选拔赛到多元模式竞演,再到网络原生节目所带来的年轻化、垂直化发展,节目的市场产业模式日趋完善。但在繁荣发展的背后,此类综艺节目也存在人设标签化限制演员创新发展、段子内容缺乏深度、节目模式同质化等问题。未来喜剧竞演类综艺节目应基于现实生活进行内容创作,以喜剧精神打造精品内容,积极开拓“竞赛+”模式,引导节目向专业化和深度化发展,从而在为观众带来欢笑的同时,更好地承担起文艺节目应有的文化使命。本文刊发于《中国电视》2024年第7期。

喜剧竞演类综艺节目以竞演为基本赛制,汇集了多种喜剧表演形式。这些节目呈现了丰富多彩的舞台表演,受到大众的喜爱和追捧,成为一种势头强劲的节目类型。然而,看似繁荣多彩的表象之下也潜藏着许多危机,一些节目频频出现高开低走、质量下滑的情况。例如,东方卫视从2015年到2021年共推出了七季《欢乐喜剧人》,还制作了《寻找喜剧人》(2019年)、《云端喜剧王》(2020年)等衍生节目。虽然东方卫视投入了巨量资源打造节目矩阵,但《欢乐喜剧人》的豆瓣评分从第一季的8.4分掉到第七季的3.2分。还有部分节目一经推出便遭受冷遇,如《笑起来真好看》(2020年),豆瓣评分仅有3.0分。因此,在对喜剧竞演类综艺节目的发展历程进行回溯式考察的基础上,我们需要思考目前的喜剧竞演类综艺节目在发展过程中存在哪些问题,又该以怎样的方式破除流弊、实现节目的创新发展。

01

喜剧竞演类综艺节目的发展历程

(一)综艺新风潮:竞演赛制的头角崭露

最早采用竞演模式的喜剧节目可以追溯到1987年的《第一届CCTV电视小品大赛》。①此后,《首届CCTV全国电视相声大赛》(2002年)、天津卫视播出的喜剧真人秀《笑傲江湖》(2011年)、《北京喜剧幽默大赛》(2011年)等喜剧竞演类综艺节目在早期培养了观众喜剧审美习惯的同时积攒了相关节目的制作经验,为后期的井喷式发展奠定了基础。这一阶段的节目以选拔喜剧新人为主,赛制设定较为简单,基本遵循着传统竞赛模式中的赛段设置。例如《首届CCTV全国电视相声大赛》设置了初赛、复赛、决赛三个赛段,《北京喜剧幽默大赛》也同样设置了海选、初赛、复赛和决赛。

(二)竞赛模式多元化发展

针对电视节目过度娱乐化、格调低俗、形态雷同的问题,国家广电总局出台《关于进一步加强电视上星综合频道节目管理的意见》(2011年),②对娱乐节目的制作播出制定了一整套管理措施。2013年,为避免电视节目类型单一化,国家广电总局对歌唱类选拔节目实施总量控制、分散播出的调控措施。③在这两项政策的宏观调控下,各大卫视开始重新布局节目内容类型,将新的收视热点锁定在喜剧节目上,一大批脍炙人口的喜剧竞演类综艺节目陆续出现。

区别于单纯的选拔,这一阶段的节目基本上形成了“导师培养+喜剧人选拔”的模式。安徽卫视播出的《超级笑星》(2013年)、浙江卫视推出的《中国喜剧星》(2014年)、湖北卫视播出的《我为喜剧狂》(2014年)等节目均设置了导师对选手加以指导、点评,在选拔的同时也培育了一批新锐的喜剧人。此后,越来越多的喜剧竞演类综艺节目出现在屏幕上。为使自己区别于已有节目,每档节目都会在基本的竞演模式上增添或调整一些节目元素,以期在激烈的市场竞争中脱颖而出。总体来看,一方面,参赛选手的组合形式更加丰富。例如,东方卫视的《笑傲江湖》(2014年)主打为草根喜剧人提供机会,《欢乐喜剧人》以喜剧明星参赛为特色,《跨界喜剧王》(2016年)邀请跨界嘉宾与喜剧人搭档竞演。另一方面,节目赛制更加多元化。例如《喜剧总动员》(2016年)增加了组队对抗的形式。《欢乐喜剧人》第一季加入了替补制,每两期淘汰一位并递补一位喜剧明星;第二季又加入了踢馆赛、复活赛和大咖助演的环节。《跨界喜剧王》为在总决赛中提高赛制的残酷性,采用“车轮赛”淘汰选手。

(三)网络原生节目带来年轻化、垂直化、市场化发展

近年来,随着网络视频平台成为人们观看综艺节目的主要渠道,网络原生的喜剧竞演类综艺节目开始占领市场,表现出新的发展态势。它们以年轻化的包装设计、垂直化的节目内容和市场化的演员培养机制成为这一阶段喜剧竞演类综艺节目的主力军。

首先,与此前依托电视台创作播出的节目相比,这类网综具有更新潮的舞台设计、更丰富的声效、更贴合年轻人审美品位的后期制作,以及可供用户实时交流互动的弹幕功能,给观众带来了相较以往不同的年轻化体验,成为这一阶段引领喜剧竞演类综艺节目发展的排头兵。尤其是《一年一度喜剧大赛》(2021年),对于内容编排和舞台表现的高度创新使其一经播出便脱颖而出,在豆瓣获得8.6的高分。其中,《偶像服务生》《先生请出山》等一系列作品引发热议。

其次,节目内容开始聚焦特定喜剧类型,表现出专业化和垂直化的发展趋势。不同于前期不限形式的喜剧比赛,这一阶段的竞演赛道更为垂直,出现了围绕某一喜剧类型打造的节目。比如《德云斗笑社》(2020年)、《抖包袱大会》(2023年)立足于相声的比拼,《开播!情景喜剧》(2022年)将情景喜剧搬上舞台。

与此同时,节目演员培养和创作模式的市场化特征明显。相较于此前导师制节目对选手的培养作用,这一阶段的节目嘉宾主要承担点评作品的功能。商业文化公司如单立人、开心麻花、米未传媒、笑果文化、喜番等在喜剧的制作和演员的培养与包装方面开始占据主导地位。从形象设计、内容创作到商务广告接洽,演员不再是单枪匹马地进行创作和表演,而是由公司进行整体运作。

02

喜剧竞演类综艺节目的现实隐忧

(一)演员的“标签化”限制创新发展

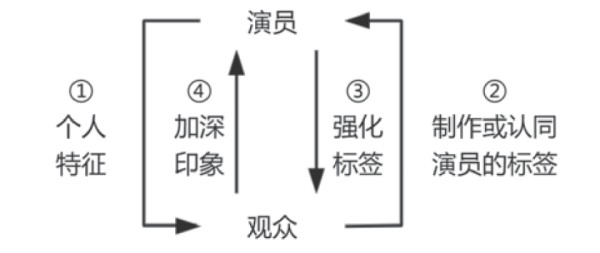

在观众的选择或演员的主动营销下,演员的某一主要特点在表演和相关宣传中被放大,成为某一演员的特定“标签”。以标签识人、记人可以节约认知成本,使观众更容易对某一演员留下深刻印象。其标签的生成与强化模式,如图1所示。

● 图1 演员标签的生成与强化模式

首先,在当前的喜剧竞演类综艺节目中,演员会通过各种方式主动构建、营销和维护个人的标签形象。其次,观众在观赏过程中会根据演员展示出来的特征为其筛选并制作标签,或是直接认同演员自贴的标签。观众在社交媒体或节目弹幕上的讨论会让这一特点得到传播和放大,形成一定的热度,进而将更多观众的注意力聚焦到这一特点上,完成“贴标签”的效果。再次,演员将观众的反馈作为参照,在后续的表演中强化或调整该标签,最终与观众达成共识,使观众将他们的名字与特定的一种形象或风格绑定,形成记忆点。当演员与观众所认同的标签完成绑定后,出于满足观众期待的动机,演员也会倾向于让自己的行为进一步强化自身的标签属性,完成“自我实现的预言”。④最后,当观众谈及与标签有关的某一类表演或关键词时,便能够迅速地联想到与之对应的演员。通过反复印证演员与标签的绑定关系,观众加深了对演员的记忆。例如,在个人形象方面,徐志胜富有特点的刘海、被网友称为“小浣熊”的呼兰、“车间女工”赵晓卉、“羸弱少爷”詹鑫……他们或多或少都通过在段子中反复强调或调侃这些特点而在观众的脑海中留下深刻印象。表演风格方面,如《一年一度喜剧大赛》里张小婉与管乐这对组合以肢体动作见长,其鲜明的表演特色深入人心。每当观众提及这对组合时,她们那富有表现力的肢体动作便自然而然地浮现在脑海中。不同于单纯的喜剧表演或是喜剧真人秀,竞演类喜剧节目的本质在于选拔,需要通过一些指标(如观众、评委投票)将表演内容分出高下。在这种竞演赛制中,演员必须在短时间内让观众记住并喜欢上自己。因此,为提高自己的辨识度,打造专属标签突出自身标志性特征成为演员在激烈竞争中脱颖而出的关键策略。

但是,这种标签也在一定程度上成为限制演员创新发展的枷锁。首先,当演员在突破“标签”时,有可能会因未能迎合观众的期待而引发排斥。从观众的角度来看,当观众为演员打上了标签,既有的认知模式便会影响人们对新信息的接收。当演员想要突破藩篱进行更多尝试时,就会面临着“与观众期待不符”的风险。例如,部分曾经喜爱贾玲的观众对她近期的减肥十分不满,认为她在减肥后显得苍老,不如以前可爱,看着也不讨喜了。徐志胜也在剪掉标志性刘海后遭受了部分观众的不解,认为其不再有特色。虽然鲜明的个人标签能为演员赢得观众的瞩目,但这同样意味着要打破这一标签,他们必须承担更高的风险和试错成本。在这种风险压力下,演员为提高获胜概率,更倾向于迎合观众喜好,注重对“标签”的维护,而忽略对作品其他方面的打磨,导致风格单一、质量薄弱。例如,张小婉和管乐这一组合以丰富而精巧的肢体动作吸引广大观众的喜爱。因此,凭借较大的肢体动作来制造笑点已经成为两人的风格“标签”,但这也导致二人的表演模式相对固定,久而久之容易引发审美疲劳。与此同时,对标签的强调和维护也导致了两人对作品其他短板的忽视。比如《我的伴娘》这一作品,在剧本本身不成熟的情况下,过多的肢体动作不仅未能带来良好的喜剧效果反而使整部作品显得尴尬,未能获得观众的认可。总而言之,“标签”的存在会影响喜剧演员对自身潜力空间的探索,也会制约喜剧节目在风格和表现形式上的多样化发展。

(二)“段子”内容缺乏深度

在文本内容层面,喜剧竞演类综艺节目存在追求表层娱乐而导致深度内容遭受排挤的问题。这一问题的出现,既与喜剧创作现实有关,又有赛制的原因。首先,竞演赛制的快节奏决定了强刺激性的内容更易胜出,而需要时间和脑力细细品味的深度内容则在竞争中处于不利地位。因此,为赢得更高的票数,避免被淘汰的风险,喜剧人在内容编排上会更加倾向于为观众提供即时的、易于理解的笑点,而非演绎那些层次较多、具有较高理解门槛的喜剧内容。如此一来,面对观众对高频笑点的需求以及有限的表演时间、激烈的竞争环境,那些耐人寻味的幽默往往在比赛中占据下风。然而,不同于直接的、简单的、肤浅的笑,喜剧作为一种文艺形态,通过解构和冒犯给观众带来情绪疏解。但缺少反思的解构是缺乏力量的,仅仅进行解构与调侃只能给观众带来片刻“胜利者”的喜悦,而由愉悦进入反思才是觉醒与改变的开始,让喜剧节目作为一种“改变的尝试和革新的力量”实现自身艺术价值。⑤因此,喜剧并非滑稽的闹剧,而是通过笑声让人深思的艺术。⑥它需要观众具备高度的鉴赏能力,⑦花费一定的时间来结合自己的生活体验去细细体会隐藏在文本和表达结构背后的深刻意涵。然而,在竞演赛制时间节奏的约束下,观众缺少回味和反思空间,喜剧的深度表达受到限制。例如,喜剧演员小佳曾在《脱口秀大会》上表演了以父亲的死亡为话题的脱口秀,尽管他以举重若轻的方式输出内容,加入孩童看待死亡的视角,在某种程度上彰显了喜剧在面对苦难时所具有的超越性力量,但仍以155票的低票数被淘汰出局。

其次,喜剧竞演类综艺节目对于笑料的消耗量大、消耗速度快,演员“创作荒”已成常态。喜剧的创作需要演员、编剧找到出奇的角度,巧妙把玩能指与所指之间意义的游离。这种创作需要作者细致地观察生活,需要长时间的积累和沉淀。但在商业化运作下,出于对利润收入和表演机会等方面的考虑,一些演员在依靠某些作品一炮而红后,被流量推着邀约不断,段子的创作速度比不上演出频率的提高。于是在参赛时便出现了“赶场子刷脸”、老段子反复说、新段子不好笑等问题。当无聊和尴尬成为观看节目的常态感受时,节目的口碑自然就会受到严重影响。

(三)节目模式同质化

随着一些节目成为爆款,喜剧竞演类综艺节目一时引发制播热潮。在促成喜剧竞演类节目蓬勃发展的同时,一味逐利的跟风模仿也导致节目模式同质化现象逐步加重。这些节目看似花样百出,但实际上都只是在重复的基础上对选手类型、赛程设置等方面进行噱头式的包装,并未在真正意义上实现根本性的创新。

一方面,选手类型上看似有所差异,但只是数量有限的专业和草根喜剧人以不同形式所进行的排列组合。《喜剧总动员》第一季是跨界明星与喜剧大咖组成欢乐CP,第二季则简单将喜剧大咖换成了喜剧新人。《欢乐喜剧人》选择喜剧大咖进行参赛,《笑傲江湖》则一改大咖阵容,选手全部为素人,《笑声传奇》(2017年)综合二者采用素人挑战大咖的形式。另一方面,赛制方面或简单或复杂,但本质上都是以不同噱头包装对抗赛,如1v1、魔王对决、半决赛、总决赛等多轮竞赛,并未结合不同喜剧类型的艺术特质进行节目的量身定制;或是在对抗制的基础上增加阵营设置,为节目对抗增加环节。《笑起来真好看》是新手玩家争取资深玩家的选择,《中国喜剧星》《相声有新人》(2018年)则是让选手通过考核进入导师阵营。这些细枝末节上的调整更像宣传节目的噱头,而非根本的模式性创新。久而久之,观众难免产生审美疲劳,节目也容易落入窠臼。

03

喜剧竞演类综艺节目的未来发展理路

(一)基于现实生活进行内容创作

在喜剧竞演类综艺节目在快速发展的过程中,一些节目存在内容生硬尴尬、说教意味浓厚、缺乏深度意涵、脱离实际、为笑而笑等情况。作为文艺作品,喜剧应基于现实生活进行内容创作,把握好喜剧精神,追求“有意义的好笑”,防止作品降格为取悦观众的工具。⑧例如,央视推出的《生活最有戏》(2022年)立足于日常生活,通过改编真实故事或日常生活中的普遍现象来进行思想表达,创造出了不少既有笑点又有养分的喜剧作品。作品《情人劫》就通过真人扮演微信和电话,讲述了5月20日这天一对恋爱男女的线上沟通过程。通过敏锐捕捉日常生活中线上通信对人际交往产生的实际影响,作品收获大量观众的喜爱。《开播!情景喜剧》(2022年)中《家有姐妹》生动演绎出“二孩”家庭中父母想要做到“一碗水端平”的困难,引发了观众的强烈共鸣。这种对于现实生活的洞察、把握和呈现能够使段子文本更具生命力与感染力。

(二)探索“竞赛+”模式

首先,节目可以采用“竞赛+非竞赛版块”的模式,即以竞赛为基础模式,并在其中加入一些非竞赛的版块。例如,在结束一个赛程后,以友谊赛或是游戏环节等形式,在相对轻松的氛围中,鼓励选手尝试新的表演风格,向观众呈现出更多面的自己。通过这种节奏的调节,一方面避免长期的高强度表演使观众产生审美疲劳;另一方面,在一定程度上缓解人设标签化给演员所带来的桎梏。以音乐竞技类节目《我是歌手》为例,选手经常会在想唱的歌和容易获胜的歌之间纠结。在被淘汰后的返场表演中,一些歌手却展示出了比正式比赛时更好的状态,唱出了自己想要表达的歌曲和效果。可见,在没有竞赛压力的情况下,选手可以有更大的空间来关注自己真正想要表达的内容或突破“舒适圈”进行新的尝试。

其次,节目应着重开发“竞演+类型”模式,打开创作视野,在节目中积极开展对不同类型喜剧形式的深入挖掘。除常见的小品、相声、脱口秀外,情景喜剧、默剧、音乐喜剧等尚未得到综艺节目充分开发的喜剧类型应获得更多的关注。不同喜剧类型在幽默元素的呈现逻辑和演绎手法上各具特色,对于那些尚未在观众中形成稳定鉴赏基础的喜剧类型而言,所有类型同台竞技的赛制不利于其类型特点的充分展现。国内观众已经熟悉如何鉴赏相声、脱口秀这类高度依赖语言的喜剧形式,但是默剧、音乐喜剧等类型更加注重非言语的表演所带来的效果。不同的表演形式需要不同的欣赏逻辑,对欣赏逻辑的不熟悉也影响了观众的欣赏体验,导致观众经常得出“不知道他们(默剧表演者)在搞什么”的评价。

因此,为从根本上解决喜剧竞演类综艺节目的同质化问题,节目制作需要在引入更多喜剧类型的基础上,针对这些喜剧类型的欣赏特性开发专属节目,而非简单搬运既有的节目模式,从而最大化地发挥其幽默特性。在此基础上,通过专业嘉宾的讲解、点评逐渐培养观众的审美能力与鉴赏习惯。《开播!情景喜剧》在为特定喜剧类型量身定制节目模式方面提供了成功的制作经验。首先,情景喜剧的一大特点在于情境感。相比脱口秀、小品等喜剧类型,情景喜剧的包袱密度相对较小,但其对于情景的戏剧性、人物角色的鲜明度和演员的综合性演技都有着更高的要求。《开播!情景喜剧》把握住了这一特征,节目制作重视故事情节发展的逻辑、层次和完整性,强调人物塑造的自然和立体。此外,情景喜剧的另一特点在于以一个固定场景进行拍摄,这一场景作为核心的叙事空间是故事发生和情节发展最重要的线索,⑨因而空间的打造格外重要。《开播!情景喜剧》(第一季)启用了国内最大的12000平方米的录制场地,采用六大移动车台1:1搭建真实场景,充分发挥情景喜剧的艺术特点和优势。因此,针对不同喜剧的类型特点打造专属节目,再通过评委嘉宾对该喜剧类型进行点评和讲解,可以让观众更为专注地欣赏这一喜剧类型的独特形式和风格特色。通过这些举措,不仅能引入新的喜剧类型,从根本上改善喜剧竞演类综艺节目的同质化现象,确保喜剧类型的多元化发展,还能够提高观众的喜剧鉴赏能力。

结语

近年来,喜剧竞演类综艺节目凭借其独特的魅力,赢得了广大观众的喜爱与热烈追捧,成为电视荧屏上一股强劲的潮流。然而,这种繁荣背后也隐藏着一些问题:对个人标签的过度强调限制了演员的发展空间,段子内容的深度不足削弱了节目的内在价值,而节目模式的同质化现象进一步影响了观众对节目的持续关注。对此,演员应摆脱市场化运作下的浮躁心态,基于现实生活进行内容创作;节目应积极探索“竞赛+非竞赛版块”“竞赛+类型”等模式,立足多元喜剧类型的特性开发专属节目。这不仅可以实现喜剧竞演类综艺节目的创新,还可以缓解节目竞演赛制下演员创新的压力和风险,培养观众对不同喜剧类型的鉴赏能力。喜剧竞演类综艺节目流行的背后映射着人们对疏解情绪压力、获得愉悦感的现实心理需求。因此,节目应在放松娱乐与文化审美之间保持平衡,以真正的喜剧精神来打造精品内容,用笑来缓解、超越现实中的困顿,引导节目创作向专业化、深度化的方向发展,从而承担起文艺节目应有的文化使命。

(作者王筱卉系中国传媒大学动画与数字艺术学院副教授,杨雨鑫系中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室互联网信息专业2022级硕士研究生;本文受北京高校高精尖学科建设项目中国传媒大学互联网信息学科建设经费及中国传媒大学中央高校基本科研业务费资金资助)

来源:电视艺术

网址:喜剧竞演类综艺节目的现实隐忧与发展理路研究 https://mxgxt.com/news/view/1077406

相关内容

网络综艺节目行业深度调研及发展策略研究报告.docx网络选秀类综艺节目中的“粉丝文化”研究.docx

体育类综艺节目的叙事研究

文化类电视综艺节目制作研究.docx

探究“明星+”影视竞演类综艺节目创作的模式.doc

综艺节目研究报告

综艺节目行业发展现状分析 网络综艺迎来爆发式增长

原创综艺节目市场调研 2021年原创综艺节目行业前景及现状分析

真人秀节目现隐忧:纪实性与戏剧性何为主次?

综艺节目高质量发展迎来机遇和挑战

![上海KPL电竞中心明天将正式启航,18支俱乐部携明星选手霸气登场,各大平台KPL二路主播也来“上分”,解说化身游戏NPC陪你玩,快点开长图一起看看直播预告吧~[送花花]【活动嘉宾】[星星]2025年春季赛18支参赛俱乐部大名单选手;[星星]KPL二路主播 @可温破大防 @解说时间 @DL丶拖米 @BA居居 ; ](https://img.mxgxt.com/upload/2026/0210/20260210073210_0_ok18me4.jpg)