二十四年前,一名张狂叛逆的少年踏进了江西文艺学校。那时的他尽管学习认真,但由于个性突出,始终还是和别的学生不太一样。就在这时,一位老师出现了。老师与这个孩子之间真诚的交谈渐渐打开了彼此的心扉。在多次鼓励和殷切劝告下,最终这个孩子成长成为如今众人眼前的大明星,他就是邓超。而这位老师,正是邓超生命中至关重要的一位角色——邓学东老师,并且因为都姓邓,邓超索性管恩师叫做“老爸”。“爸爸话不多,但永远扮演着强有力的角色。”邓超如是说。

在采访邓学东老师之前,我们只有从网络上的寥寥几句话去认识他,只知他是演员邓超的老爸,是一位默默传输着自己艺术修为的前辈。却不知几天后的访谈,会带给我们如此温暖又打动心灵的感受。

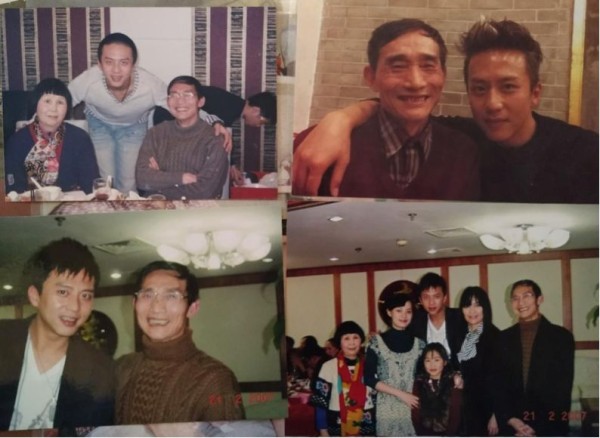

前几日,我们正式邀约邓学东老师进行一期人物专访。本次访谈,我们走进老师家中,老师与师母的亲切接待让我们有了仿佛是坐在自家沙发上与长辈闲聊的舒适感。期间听老师细数当年的故事,讲述师生情是如何悄悄转变成为亲情的动人历程,字里行间中透露出老师对专业的热爱,以及对人生的独到感悟。而后老师与师母还同我们分享了学生时期邓超送给老师的“信物”和不少珍贵的老照片,我们从照片中看到了邓超由青涩到成熟的剪影,感受到了他们在一起时胜似亲人的和谐气氛。究竟有怎样的精彩故事,且看下面笔者与邓学东老师的对话。

▲采访现场

笔者:演而优则导,邓超不仅是一位演员,还导演了其他的电影作品。比如《分手大师》,还有《恶棍天使》和近期邓超到南昌路演宣传的《银河补习班》。那么,对于即将上映的这部《银河补习班》,您有怎样的看法,能否和我们简单介绍一下这部电影?另,艺术来源于生活,您认为这部电影里还隐藏着怎样的一个故事?跟邓超本身是否有很大的关系呢?是否深藏的就是他对父亲的思念?

邓学东:演而优则导并不适合每一个明星,因为毕竟是两个专业。演员只要管好自己的角色就行了,而导演除了面对每个角色,更要有整体宏观的思考,要站得高看得远,要有较高的文化理论水平和更高的综合素质。邓超先前导演的《分手大师》和《恶棍天使》,虽然也还算成功,但是我觉得它编的痕迹比较重;加上他同时又要主演又要导演,非常累,我参加过《分手大师》的拍摄过程,看到他累得不成样子,所以我还是劝他不要做导演,好好多演几部好电影吧。但是看了《银河补习班》,我改变了看法,这部电影非常接地气,有开阔的视野,感觉是生活告诉他如何做的一部电影。中间有不少编导亲身的感受,包括对父辈深深的怀念,对教育界某些怪诞现象的一些反映。经过这些年的磨炼、提高,明显表现出他非凡的导演水平。这部电影讲述的是发生在二十世纪80、90年代,一对父子跨越漫长时光收获爱与成长的亲情故事。是一部让每一个人都能在这部影片中照见自己的片子;也是一部让人笑得起来,更让人哭得起来的故事。那天我看了首站南昌的路演,就感动得泪流不止,而且影片越到后面越是扣人心弦,越让人振奋感动,感觉很久没看到如此激动人心的电影了。那天看完后与邓超现场对话,我也兴奋不已地表达了这种心情。这部电影非常的正能量,但又不是为正而正,明显有一种社会责任的担当,对邓超来说可以说有一种质的飞跃。当前的中国太缺好电影了,有些大导演往往一味的玩形式、玩自我,与大众的需求相去甚远。邓超勇于如此担当,我想在导演界一定能争得他应有的一席之地。

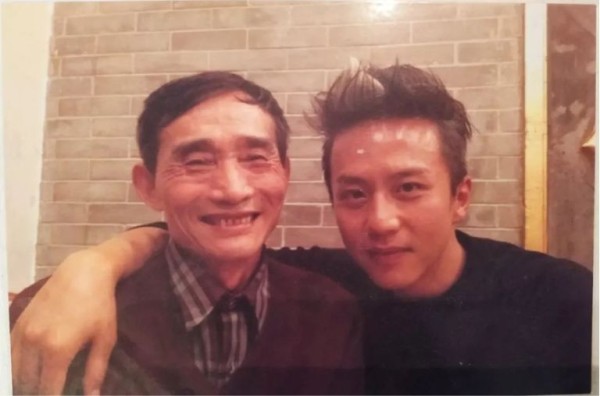

▲2007年老师与邓超的合照

笔者:您是怎么跟演员邓超认识的?当年的邓超正处在一个“很酷”(染黄毛、留小辫、打群架、逃课等)的叛逆期,为何您始终站在他那边,真心和耐心的保护他、引导他,让他迷途知返变成一位好学生的呢?又是以怎样的方式?

邓学东:我跟他的相识是在1995年,当时是他的爸爸带着他来艺校考美术专业。据说他之前在中学起初学习挺好的,后来因某事跟班主任闹了,不读书了,去混社会。他喜欢唱歌,就到歌厅里面去混,混得还挺有小名气。但他爸爸知道这样不行,得正式学门专业,有点学历才行,于是就想到了文艺学校。学什么呢,可能有点美术基础,就带他去考美术班,美术科领导一看他那副打扮,吊儿郎当的样子,就有点紧张。看他形象条件不错,建议他考话剧。于是临时改专业方向。我们一看形象气质挺好,跳个舞,唱个歌都挺棒的,立马就收了。相识就这样开始。入学时他确实是那种大裤脚、黄头发,小辫子好像没扎吧。上课还正常,对话剧显得有兴趣;和同学处得也不错,挺活跃,有点小幽默,喜欢唱流行歌,常用广东腔模仿歌星,大家渐渐都喜欢上他。但他对学习并不是很有所谓。那时候我既是这专业科主任又是他的主教老师,就专门找他谈了一次话,记得在舞台前厅,我说邓超,你是非常有专业条件的,话剧影视表演是个神圣的专业,很需要用功、用心地去对待的,中专三年学不了很多东西,打好基础就不错了,你将来得去考中戏、上戏,继续深造才行。而大学的老师最讨厌奇装异服,而喜欢朴实的学生。你这个样子,分数会大打折扣。再说哪有那么多时间花在别的方面上,集中精力学习才对,那样在学校的影响也不好啊,我希望你彻底改变一下自己。没想到他真听进去了,很快就有了新的面貌,学习也更专注,加上他很有灵气,专业很快就成了班上的尖子。逃课好像没有吧。只记得一门台词课,上这课的年轻老师可能水平差点儿,谱又较大,他上了两次反感,就干脆不去了。没辙,只好还是我自己多担点儿,兼着上了。这事可能我对他有点迁就和优待。那时说他组织打群架,其实牛头马嘴,我跟领导核对过。只有一次文化课别的同学传字条,他大概笑了一下,老师严厉批评他,他好不服,气得一拳把窗玻璃捅破了,手也割出了血,告到领导,把他爸也叫来了,弄个处分。至于早恋、抽烟、喝酒之类,怕是许多男生都有的事。记得当时看过一篇报道,说早恋其实也是一门选修课呢,但一般学校都视为洪水猛兽。记得当时学校规定,男女生不能单独相处的。可话剧表演对子戏,恰需男女搭配,挺冲突,于是我就不断为之申辩,后来学校对这专业只好睁个眼闭个眼。凡此种种,他确实不断感受到老师对他的呵护,也确实看到了一条适合自己的路,于是兴趣也就越来越浓,我们的关系也就越来越近,亦师亦友。所以我觉得,老师对学生还是要多宽容,多鼓励。再者,教学相长,作为一个专业老师,也要不断努力提升自己,确实有真东西教给学生,让他们在你身上源源不断地得到营养,得到启迪,而不是糊弄他们。

▲邓超与老师和师母的合照

笔者:您怎么看待您和邓超之间的缘分?由师生之情变成了父子之情。您和他之间最让您印象深刻,或者说最有趣的一件事是什么?

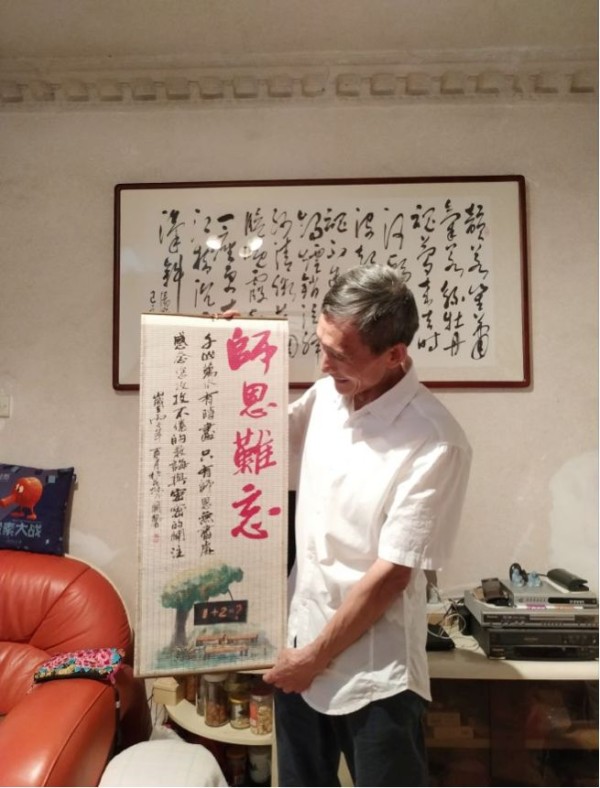

邓学东:缘分这东西,无非初次见面有好感,但根本的还是人心换人心。对于师生来讲,根本的还是要善待学生。那天首站南昌路演现场对话时,邓超也特别提到我善待班上每个同学。对他则如上所述,但多了一点特别的东西,这样日积月累,自然就有了一种超越师生的感情,其间没有任何庸俗的东西,很纯粹。说到有趣或者让我难忘的事吧,当时我住在南昌这边了,但每周还是会去学校值个班,照看照看他们的晚自习,了解个情况谈个话什么的。有天晚上,他让我在他们宿舍一个空的上铺上睡,他晚回来,看我睡了,还特意爬上来帮盖好被子,这是非常让我感动的。我这里还有他送给我的一幅“师恩难忘”的挂旗,也是我认为他送我最珍贵的一个礼物。

▲老师分享当年邓超送的礼物

笔者:邓超的演绎之路,由最初演绎学校话剧《翠花上酸菜》到电视剧《少年天子》和后来的其他电视剧、电影,他从一个名不经传的“小混混”到“名演员”的巨大变化,您有什么看法?在这过程中,您又是扮演怎样的一个角色?或是说给他带来过怎样的帮助?

邓学东:一个好汉三人帮。任何人的成长都需要一些同路人去帮扶的。庆幸在我们的生命历程中,他选择了我,我选择了他。他在青春叛逆期,经过一阵短暂的迷茫,选择了话剧影视这一行,便义无反顾,十分难得。话剧非常强调学生自我创作能力的培养,主要遵循的是斯坦尼学派,舞台行为要求还原生活的方式,最符合影视表演的要求。其教学不像搞戏曲一招一式的模仿。当然有时也需要一些示范,因为有些细微的情感只能意会不能言传。但更多的还是引导他们自己多想多观察多练,包括舞台实践。所以我也就特别多注意这些方面,放手多让他们自己去搞,只要有演出机会就尽量给他们争取,那时像学期汇报啊,纪念香港回归演出,毕业演出,包括时装表演,舞台都有他们活跃的身影,在校园的反响还是挺强烈的。大学就更不用说了,《翠花上酸菜》就是他们自己创作的,他还装扮女性,演出借用了国家话剧院的小剧场,据说当时非常热烈,门都挤破了。后来这部戏在南昌艺术院演出过几场,还用些南昌话,效果特别好。在他的成长过程中,我给了他一些关爱和指引,现在是大明星了,但还是念念不忘这段时期作为他老师的我,甚至完全把我当做他的家人,真是难能可贵。

▲家庭合照

笔者:自从1995年担任邓超老师的授业教师,跟邓超相识和成为父子,至今已有24年,您认为现在的邓超与当年的他除了年龄增长、更有名气(这里开个小玩笑)以外,最大的改变在哪里?

邓学东:一方面,他的艺术和为人都越来越成熟了,不是以前的他了。所以能越做越强大,境界越来越高、视野越来越开阔。以前他确实不是这样,心浮气躁,任性冲动,所以老闯祸。现在处事公允平和,不急不躁,提得起放得下。再就是,以前对于恋爱有点儿朝秦暮楚,这山望着那山高,但和孙俪结婚以后忠诚专一,恩爱有加。而且他很重视家庭和孩子,工作那么忙,一有空就和孩子在一块儿,关心孩子的生活、学习,跟孩子打成一片。把母亲带在身边,体贴融融。家庭意识很强,这是非常难得的。到了南昌,要不来看我们,要不相约一起和他的家人聚一聚。这次首站南昌路演就特地约我去看他的电影,但因为工作人员要我给他个惊喜,所以就骗他说我在外地,结果现场我突然出现,真的让他欣喜异常。当然他也有没变的地方,就是他的正直,真诚,重情义。这些恰恰是他的父母、和我这个老师给他的生命中的东西。为人在世有些事是需要变通的,但是做人最根本的这些东西不能丢。现在他办事能力非常强,效率也非常高。所以我说他成熟了,堪当大任了。

▲邓超与老师和师母的合照

笔者:我在网上了解到,邓超曾经邀请您客串他和俞白眉导演的一部电影,就是我们最开始提到的《分手大师》——中的一位轮椅老人,但后来好几条戏还是删了,您怎么看待这件事情?还有,对于“演员之所以能红,只是机遇好罢了”这种网友言论,您有什么看法?

邓学东:删戏是一个非常正常的现象。从我退休以后,他一直说要和我一起拍个戏的,但是一直没机会。记得有次他回来,还单独对我说:“老师,抱歉一直想和你拍个戏的,至今没有如愿。”我说你说的什么呀,这不都是好玩的事吗!其实我知道,他虽然是个大演员了,但不是制片人、不是导演,所以没有机会,却一直记在心上。直到《分手大师》他自导自演,有机会了,就第一时间联系到我。当时我在重庆师大下面的一个学院任课呢,他打电话来说:“老爸老爸,我现在要拍个电影想请你来演个角色吧。”为了这个戏,我前后半个月三去北京,拍了好几组与他的对手戏。后来删了一半多,完全是因为素材竟然有四个小时,太长了。人是要有机遇的,但有机遇的前提是要有准备,准备好你的专业,准备好你的人品。如果你没有准备,再有机遇也是白搭。要不昙花一现,要不有了上次没下次。我觉得邓超是有了充分的准备的,他始终都是非常努力的。中专一人当几人用(男生少)从不嫌烦,到了中戏大家都说他是戏疯子,看到女生就说“排戏排戏”,搞得女孩子都怕他,常常是排演场弄到很晚,寝室都回不去。但他对自己表演的要求极高。这次还说:“我40岁才真正懂得什么叫表演。”可见艺无止境,尽管他在技巧上早已成熟,但真正要演好一个角色,理解表演是什么,却是永远没有现成答案的。

▲拍《分手大师》时的合影

笔者:每个人的骨子里都会深藏着一片乡愁,从邓超经常在网络上发南昌的美食,和电影取景里选择南昌的一些地方,足以说明演员邓超也不例外,也是一个非常有家乡情结的江西人,深怀着对故土的眷恋。如果说,有一部关于宣扬江西本土历史文化的电影出现,比如正在筹拍中计划2021年上映的电影《鄱阳湖大战》,您觉得邓超作为江西人、南昌人,是不是该有这种担当,参与或者主演呢?

邓学东:忘记了过去就意味着背叛。早年他在江西虽有不顺,却更有抹不去的青春美好记忆。骨肉亲情,同窗师友;老宅旧市,江湖楼亭,皆能时时勾起他不尽的眷念。难得回一次,都要挤点时间同姐姐去儿时早晚出没的老巷口转转;难得瀛上扫个墓,也不忘同孙俪顺便到母校看看,还招来戏剧系的同学一起合个影,聊上几句。这次南昌路演酒店晚宴,那么些好菜,他就盯着一道辣椒炒蕹菜(空心菜)梗子,吃完了还要收罗剩下的打包带上。可谓乡情独厚。说到的《鄱阳湖大战》,知道是表现明朝开国皇帝朱元璋的一部两集大片,听说还请了陈凯歌、高希希两位大导演来,非常值得期待。我想这片子含金量一定挺高,如果档期合适,作为江西名星,我想他一定会优先考虑参加的。祝影片拍摄顺利成功!

▲家庭合照

笔者:最后一个问题,您还有什么想对邓超说的?

邓学东:两句话吧。一是这次他导演主演的《银河补习班》令我对他刮目相看,时代在呼唤新的杰出导演。但做好导演除了一般的技巧以外,还需要高理论水平和美学哲学境界。听说他现在很爱读书。非常好。希望他百忙之中抽空多读书,读好书,善读书;还要特别读懂社会这本书。读懂中国的历史和现状,才能拍出对得起未来的好影片。再就是文武之道一张一弛,也希望他忙里偷闲,学会休息,保证睡眠,不要忘了身体是革命和一切的本钱。

▲老师和师母慷慨分享充满回忆和温馨的照片

采访结束后,邓学东老师对我们说道:“谢谢你们的采访,我觉得你们这次的采访特别有意义。”返回搜狐,查看更多