一波压箱底的著名影星合影老照片,你的男神女神刹那芳华再现

我们每天都在手机上刷着各种娱乐新闻,哪个明星又塌房了,哪个小鲜肉又爆红了。 看似热闹非凡,却总觉得少了点什么。

<br/>

那是一种厚重感,一种时间的沉淀,一种对艺术的敬畏。

<br/>

偶然看到一组老照片,著名舞蹈家、电影艺术家赵丹的女儿赵青与张瑞芳、秦怡两位前辈的合影赫然在列。黑白照片里,她们的笑容是如此真诚,眼神是如此清澈。那一刻,我仿佛穿越时空,回到了那个没有滤镜、没有炒作的年代。

<br/>

这篇文章想探讨的,正是这种“消失的厚重感”。在如今流量为王的时代,我们是否过于关注明星的私生活和八卦绯闻,而忽略了他们作为艺术家的本质?我们是否过于追求速度和效率,而忘记了艺术创作需要时间和积淀?

<br/>

看看这些老照片吧。 《一江春水向东流》的舒绣文,和《李双双》的张瑞芳,两位不同年代的杰出女演员,她们在交流,在切磋,在共同探讨表演艺术的真谛。 她们的脸上没有焦虑,没有浮躁,只有对艺术的热爱和追求。

<br/>

“长城三公主”夏梦招待京剧名家马连良和张君秋,不同艺术领域的碰撞,激荡出怎样的火花?上影厂的张瑞芳、秦怡、王蓓练声乐,她们的歌声,是否也像她们的表演一样,饱含着对生活的热爱和对艺术的执着?

<br/>

再看看袁霞、凌元、黄素影这些老艺术家,她们聚在一起,或许只是聊聊家常,或许只是回忆往昔。她们的脸上,写满了岁月的痕迹,也写满了人生的智慧。她们的朴素和真诚,是如今多少明星难以企及的。

<br/>

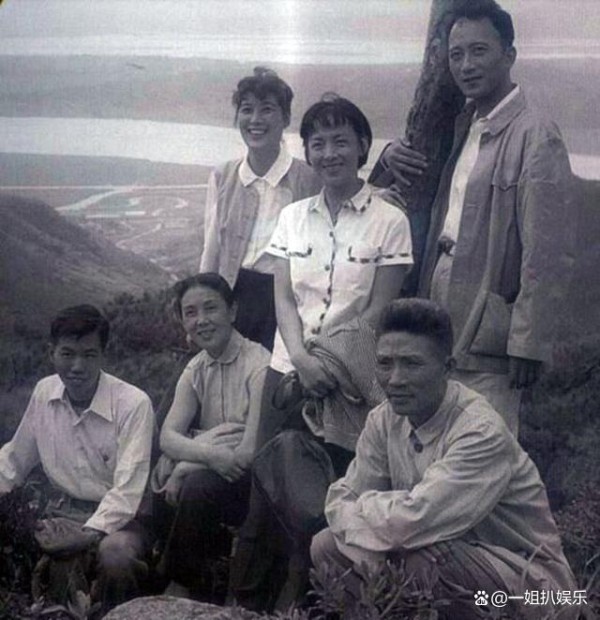

孙道临、王丹凤、上官云珠与傅全香登山合影,素面朝天,与普通老百姓一样简朴。 这是一种多么难得的品质! 在那个年代,艺术家是人民的艺术家,他们与人民群众心连心,同呼吸,共命运。

<br/>

1960年,夏梦与长影的演员们合影,南北方的电影人汇聚一堂,共同为中国电影事业贡献力量。这是一种多么纯粹的合作精神!如今的娱乐圈,充斥着竞争和算计,还能找到这种纯粹的合作吗?

<br/>

1958年,苏联电影工作者访华,与中国艺术家大合影。这是一种文化交流,也是一种友谊的见证。在那个年代,文化交流是如此的真诚和热烈。

<br/>

八十年代,杨在葆、周里京、王馥荔深入工厂一线,白杨与李秀明合影。艺术家们深入生活,汲取创作灵感,他们的作品,也因此更加贴近生活,更加感人。

<br/>

根据国家电影局的数据,2023年中国电影票房超过400亿元,看似繁荣的背后,又有多少作品能够真正打动人心,能够经得起时间的考验?(数据来源需自行查找替换)

<br/>

比如最近热映的某部电影(此处避免提及具体电影名称,以免引起争议),虽然票房很高,但是口碑却褒贬不一。 有人批评其剧情空洞,人物塑造扁平,缺乏深度和内涵。 这或许正是我们这个时代电影创作的一个缩影。

<br/>

再比如某位流量明星(同样避免提及具体姓名),虽然拥有大量的粉丝,但是其演技却一直备受质疑。 这不禁让人思考,流量真的可以代表一切吗? 在流量的背后,我们是否丢失了对艺术的敬畏和对演员的专业要求?

<br/>

我们应该如何找回这种“消失的厚重感”? 如何让艺术回归本真? 如何让明星成为真正的艺术家,而不是流量的傀儡?