近日,音乐剧《谋杀歌谣》在北京上演,该剧主演是前不久通过音乐综艺节目《声入人心》走红的郑晓龙。这部已经在上海演出四轮、巡演超过百场的小剧场音乐剧在北京出现了座无虚席的盛况,不仅票价飙升不少,更是一票难求。“粉丝效应”开始在音乐剧市场初显,音乐剧市场的“明星化”是否能真正拉动票房?国内音乐剧到底发展如何?

一、《谋杀歌谣》票房爆火,“明星化”的音乐剧好看吗?

外百老汇摇滚音乐剧《谋杀歌谣》 2012年于纽约推出,中文版于2017年在上海首演,整部戏没有一句对白,用41首歌曲来讲述发生在纽约的“爱与谋杀”的故事。

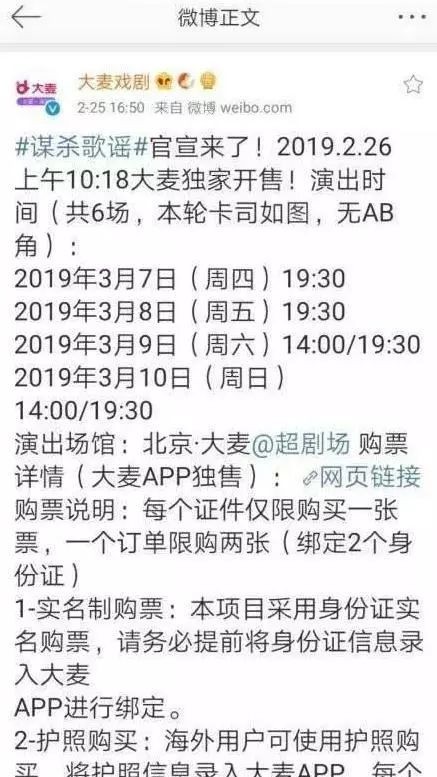

而此次《谋杀歌谣》备受粉丝关注很大一部分原因是主演郑云龙,他因为在《声入人心》之中拿到了“最终首席”而被人们所熟知。出演阵容浮出水面后,官方宣布的票价情况更是引发了热议,微博话题“谋杀歌谣票价”顺势登上了热搜榜。

这一事件为何引发了如此高的关注?最根本的原因在于《谋杀歌谣》的票价超过了不少粉丝的心理预期。在上海场票价仅为100元、180元、260元三个低价实惠价位的对比下,北京场380元—880元的票价的确会让粉丝心中一颤。然而在如此高价的情况下,《谋杀歌谣》北京场的票还是在1分钟内全部售罄。

通过《谋杀歌谣》的票房售卖情况来看,虽存在票价飙升这一突发事件,但其售卖效率令人不得不惊叹“粉丝效应”对于票房的巨大拉动。《谋杀歌谣》出品方华人梦想CEO田元也曾表示,《声入人心》极大地推动了观众对音乐剧的认知转变,对音乐剧演员的综合素质能力也有了更加立体认识。《声入人心》这一综艺出现之时,便受到了行业内外的一致关注,那么《声入人心》对于目前的音乐剧市场又有着怎样的拉动呢?

首先从豆瓣评分来看,《声入人心》实现低开高走,从开局不被关注到持续上升最终突破9分。它最大的价值在于开拓性地将大众过往认知的高雅音乐艺术引入大众普遍都能接受的综艺节目之中,通过高颜值、高素质、强综艺感的选手,形成了多元音乐的碰撞,拓展了音乐背后的浓度和厚度。

《声入人心》在打造高雅与通俗艺术链接的同时,还成功地实现了“造星”,郑云龙、阿云嘎等参赛选手收获了大量忠实粉丝。《声入人心》播出之后,音乐剧市场的确变得更好了,去年11月份之前,郑云龙主演的音乐剧上座率只有5成左右。但在《声入人心》开播后,郑云龙参与的音乐剧场场饱满,一票难求。可以看出,《声入人心》对于音乐剧市场的影响并非直接作用于音乐剧市场,而是更多地通过“明星化”的演员作用于整个市场,架起了“明星效应“与音乐剧产业之间的桥梁。

二、“粉丝经济”是音乐剧发展的“救命稻草”吗?

1

“流量”正逐步影响音乐剧市场

通过一档综艺节目,郑云龙和其他音乐剧演员突然跃升为“流量”明星,狂热的粉丝也直接带动了其剧目票房。不仅《谋杀歌谣》一票难求,4月份即将在上海场由郑云龙主演的音乐剧《信》(东野圭吾原著)全部11场演出也已经全部售空,这是“流量”对于音乐剧票房影响的最直接的体现,也证明中国终于有认知度冲出圈层的专业音乐剧演员了。

与之相对应,优秀音乐剧演员需要依靠综艺节目来获得热度,这恰恰也说明音乐剧产业目前并不具有“造星”的能力,而需要通过其他方式的曝光来实现对于音乐剧圈的反哺。然而通过对于国外音乐剧产业的研究,许多成熟的国外音乐剧剧目都是明星“制造方”。如韩国的音乐剧产业中东方神起(前)的金俊秀、EXO的金俊勉,韩剧《Healer》男主角池昌旭等都出演过音乐剧;在欧美地区,主演过电影《金刚狼》的休·杰克曼、《肖申克的救赎》的摩根·弗里曼、新版《蜘蛛侠》里的主角汤姆·赫兰德都是百老汇的音乐剧演员出身,同时活跃在荧屏与音乐剧舞台上。

作为更容易接触到观众的音乐剧产业,本应当拥有强势的“造星“和“养星”力量,但与影视明星相比,音乐剧明星关注度较少,以至于出现了音乐剧演员缺少线上曝光,没有出现“流量”的现象。如娄艺潇主演的音乐剧《周日恋曲》、韩雪主演的音乐剧《白夜行》等,都没有受到像其影视剧那么高的关注度。

然而,与认知度成反比的是音乐剧演员需具备的能力。由于音乐剧舞台上不能有NG,往往需要唱足两三个小时,所以音乐剧对演员的要求非常苛刻,演唱、跳舞、表演都需要达到专业水平。在如此严苛的要求之下,音乐剧演员每场演出的片酬只有两千元左右,年薪接近50万已算是同行中的高收入,基本不存在影视演员的天价片酬。“未流量化”的音乐剧产业挑选演员的标准也是非常纯粹的,即演员是否有能力驾驭角色,鲜少有制作人会去考虑演员的人气能否带动票房。可见在中国出演音乐剧的演员相当大程度上还并非出于流量考虑而是热爱。

种种现状都揭示着中国音乐剧产业的不完善,没有足够多的演员储备量,也没有带红音乐剧演员的能力。即使像郑云龙、阿云嘎这类唱跳俱佳、颜艺满分的“舞台巨C”,也要通过电视平台获得大众认知度。他们虽带领一部分人使音乐剧走出了圈层,但也只是在圈层边缘试探,粉丝目光始终聚焦在明星而并非产业。然而不可否认的是,“明星效应”所带来的效应虽还没有完全凸显出来,但“流量”音乐剧演员正在拉动整个音乐剧市场的票房增长,而未来,无疑会出现更多“流量”演员。

2

一票难求与票房惨淡

“本土”音乐剧依旧道阻且长

虽然郑云龙主演的音乐剧的火爆票房使人们对于音乐剧市场燃起希望,但不难发现,但更多的音乐剧票房依然惨淡。从票务网站上可以看到,正在预售的《搭错车》《绿野仙踪》等多部音乐剧都有大量的余票,而这两部还是十分经典的音乐剧目。

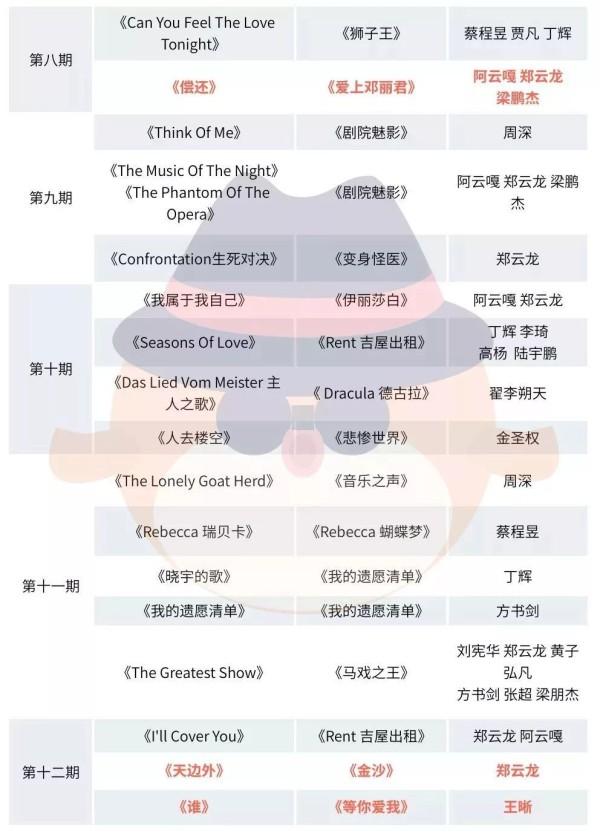

回到音乐剧最关键的创作环节,便可以发现,中国音乐剧市场目前存在着严重的不平衡:国外音乐剧大行其道,本土原创剧却还处于萌芽阶段。从《声入人心》节目歌单来看:演员所演唱的音乐剧选段80%都是来自国外音乐剧,中文原创音乐剧选段寥寥无几,包括郑云龙主演的《谋杀歌谣》也是引自美国百老汇。

▲ 《声入人心》节目歌单

2018年国际音乐剧产业高峰论坛的数据显示,2017年国内音乐剧票房共2.55亿,其中国外原版音乐剧票房为1.16亿,占47%左右,而引进版权改编和原创音乐剧票房只有0.6亿和0.79亿。可见,本土音乐剧的受欢迎程度远不及海外。

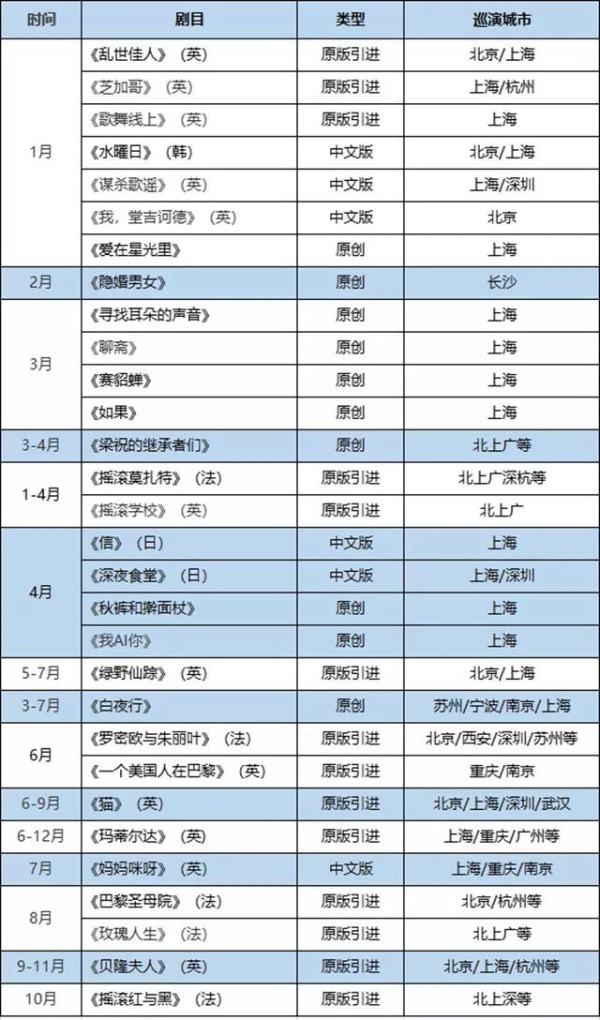

虽然《谋杀歌谣》出现一票难求的盛况,但还是难掩国产音乐剧市场化还处在初级阶段的现状。从2019年中国音乐剧的上演情况来看,目前中国市场的音乐剧产品主要仍以引进国外作品的巡演版为主,因为原版音乐剧引进难度系数最低,只需要将国外现成的表演团队搬到中国剧场,对国内演艺公司来说这是一种更易回收成本的做法,也确实在一定程度上培育了市场,但无法解决中国音乐剧产业链的根本问题。整体来看,国内目前仍然没有口碑和票房都非常好的原创剧目,致使中国音乐剧无法形成品牌效应。

音乐剧在中国的整体形势虽然不佳,但这并不代表音乐剧在中国是没有未来的。即便没有《声入人心》的推动,近两年的音乐剧产业也是在走上坡路的。2017年相关数据显示,国内音乐剧票房、观众人次、演出场次等均实现了全面上涨。

随着《芝加哥》《猫》《摇滚莫扎特》等极具票房号召力与知名度的头部剧目巡演的落地,2018年音乐剧整体出票量有上升趋势。而对应的制作团队和观众群也会越来越成熟。与版权方合作4季《妈妈咪呀》的华人梦想表示,剧目制作过程中采取由一位英国主创带一位中国人员的工作方式,最高峰时外方工作人员达到40人,4季以来能够明显感受到团队巨大的成长。

制作公司也在思考新的变现模式,七幕人生正在准备新的业务板块,比如少儿音乐剧的培训;大麦网也加入推广音乐剧的阵营,发布“麦香计划”,将投入3亿加大在剧场内容领域的战略布局。面对国内音乐剧票房的复杂现状,制作方也正在逐步寻求解决方案,其制作能力与运营能力也在逐步提升。但想要推动音乐剧产业继续发展,原创是必经之路,而增强原创能力的根本便是对于人才的培养,补足人才缺口,建立原创人才储备库。

3

演艺领域的“粉丝效应”并不明显

音乐剧领域的“粉丝效应”在其他演艺领域中也有体现。如王珮瑜立志于把京剧推广给年轻一代,定位于“做最古老的传统艺术,最时尚的演绎者”。她到全国各地举办“清音会”,让观众90分钟读懂京剧;她在喜马拉雅电台开节目《京剧其实很好玩》,教你京剧的正确打开方式;她在《奇葩大会》《朗读者》与大朋友、小朋友们享京剧的美好。这种传播京剧的方式也吸引了一众粉丝走入剧场聆听京剧之美,但这类粉丝的高活跃度就像是内容推广的衍生产品,虽然成功引起群众注意,但若不能给用户带来良好的体验感,就无法实现产品本身的飞跃,也就无法实现演员粉丝到音乐剧粉丝的转化。

目前演出市场中无法让观众从中得到满足感的原因未必是演出或“明星”演员做得不够好,也可能是演出内容与观众群体不匹配。音乐剧文化还未在中国大规模普及,许多人难以产生浓郁的兴趣,这也是粉丝难以带动产业大力度出圈的原因。

三、国内音乐剧产业发展的关键是什么?

虽然“粉丝经济”能够为国内音乐剧市场带来短期繁荣。但长远考虑,如何促使音乐剧市场长期繁荣,对标国际水准,关键还是在于人才培养。

音乐剧产业在中国,无论是师资力量,还是编剧、译制、演员等相关职业的人才储备量都存在着巨大的缺口,其出圈发展不能仅仅倚靠电视综艺的推动,音乐剧的命运也不能完全交给某个演员或其粉丝群体来掌控。正如华人梦想所言:“音乐剧本身是一个系统工程,它需要巨大且稳中上升的消费人群和经得起标准检验的作品,要形成影响世界的品牌作品,人才是重中之重。”

能经得起检验的作品离不开专业的音乐剧人才推动,音乐剧高度综合的特点决定了音乐剧表演需要培养的是“能歌、善舞、会演”的“全能”型表演人才,百老汇称之为“Triple Threat”(三项全能)和“integration”(融合)的表演人才。因此,音乐剧不是一个“求快”的行业,不论是人才培养或是制作周期,都需要长期打磨才能形成。一个项目制作和营收周期至少是1至3年,人才培养和观众基数扩容的时间成本更高。因此在音乐剧的培养过程中,除了要重视表演的人才培养,还应考虑市场化的问题。目前我国音乐剧教学与市场实践有着较大的距离,很大程度上导致了音乐剧受众市场的缺失。

值得庆幸的是,虽然音乐剧目前的市场及人才培养仍然不太成熟,但市场有着明显的复苏之象,各个环节都在集中发力。在粉丝经济的大力带动下,在互联网及电视综艺节目的集中曝光下,在票房的日益增长上,都使得这一曲高和寡的产业在国内迸发出强大的生命力,赢得了更多人的关注。

总之,目前国内音乐剧的发展虽还并不成熟,但“粉丝经济”使得越来越多的人关注到音乐剧产业,音乐剧开始破壁出圈,赢得更多人的喜爱。但是音乐剧是一个需要整体团队配合的系统工程,良木代表不了森林,中国音乐剧产业的发展,要靠不断精进的人才培养,一部又一部精良作品的不断带动,才可能呈现更加值得期盼的长久发展。返回搜狐,查看更多