新媒介环境下,不正确引导“饭圈”粉丝文化将对社会造成消极影响

在传播学视野中,粉丝文化研究的大多数论著多是从心理层面以及与媒介关系方面展开讨论的。在与媒介关系方面,主要在强调迷在内容生产过程中的主动性和参与性。

1992年,亨利·詹金斯从受众中心论角度出发,重点探讨了媒体受众与媒体文本之间的关系,强调了粉丝的主体性和能动性。

01

在粉丝圈中读者和作者之间不存在明显界限,不仅如此生产者和消费者、观众和参与者、商业制品和手工制品等所有本应界限清晰都变模糊了。

粉丝圈在这里形 成了一种参与性文化,将媒体消费变成了新文本的生产。

这也是亨利·詹金斯首次提出“参与性文化”概念,在之后对该概念进行了深入探讨。

媒介融合和参与式文化是媒介转型过程中的两种模式,参与式文化更多指向的是消费观念上的变革,拥有参与媒介叙事的创造和发行的权利成为了消费者的首要要求。

积极参与文化的权利被当作是“我们给予自己的自由”,而不是某个公司所赐予的特权。

约翰·费斯克在《粉都的文化经济》中介绍了粉丝与媒介文本之间的关系。他指出粉丝是大众文化资本的积极创造者和使用者,粉丝文本必须是“生产者式”的。

粉丝们正是通过这种重新创作的活动生产出自己的大众文化资本,并创造出了拥有自己生产及流通体系的粉丝文化——“影子文化经济”。

研究者从心理层面出发分析粉丝文化的研究主要在强调粉丝对偶像情感的多元化及粉丝间的情感认同。

例如美国学者以“猫王”粉丝的极端幻想为研究重点, 提出自大众媒介在西方式的商品资本主义中兴起之后,明星成为满足粉丝被压抑的、寻求完满欲望的重要符号的观点。

02

除此之外,还明确指出了“猫王”的明星形象所具有的宗教救赎功能。对于“猫王”的粉丝而言,他“代表了一个完满的场域,一个禁止或限制欲望的充分表达的世界之外的另一个世界”。

杰姬·斯泰西在《女性魅惑——一个认同的问题?》中针对认同性对于粉丝的意义进行了探讨,指出粉丝对明星的认同感十分丰富,粉丝之所以喜爱某个明星是因为该明星为其提供了日常经验以外的权力幻想。

劳伦斯·克罗斯伯格提出“感受力”这一概念,感受力是指可将任何语境整合起来、把文化形式与受众联系起来的特定关系,不同机制产生并突出不同的感受力。

他指出,迷在迷群中的情绪可以被组织起来,通过参与“迷”的活动,可以建构她们前后一致的身份认同,产生出一种“情感联盟。”

不仅如此,粉丝心理和情感问题,现已成为了粉丝研究中一个重要领域。

相较国外的研究历史而言,国内对粉丝群体的研究起步较晚,一直到2005年《超级女声》横空出世,国内的粉丝研究才得以全面爆发。

《超级女声》的开播是我国粉丝文化从平静到狂欢的转折点,由此开始,我国的粉丝文化呈现多元化特点。从总体趋势上可以清楚地看到,“粉丝文化”的学术成果从2004年开始持续上升,在2014年迎来了爆发。

纵观国内对于粉丝文化的研究文献,主要有以下方向:

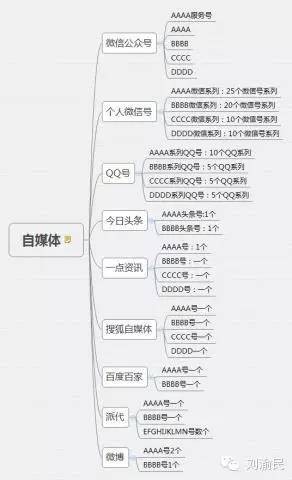

从媒介环境视角出发,对新媒体语境下的粉丝文化进行探讨,认为在新媒体环境下的粉丝文化对当今社会、文化、经济等方面都能产生一定的影响。

在互联网的作用下,粉丝打破时空上的限制,拓宽粉丝社群的边界,促成了粉丝团这一独特的粉丝群体的诞生,在全球范围内构建起了一个专属于偶像和粉丝的阐释性社区和想象性共同体。

新媒体为亚文化群体的聚合和共享提供了足够广阔的平台,促进了共享性文化的发展。

以互联网为核心的新媒体环境将以粉丝文化为代表的亚文化朝着“在自己的虚拟社区持续狂欢”的样态转变。

在这种持续狂欢下,粉丝容易构建出自我认同和身份认同,从而使得群体不断壮大,促使社会文化朝着多元、开放的方向发展。

03

粉丝群体在新媒介环境的影响下,从早期被动追随文化工业发展成主动参与通俗文化制造的进程中,不仅丰富了粉丝文化形态,同样也影响和推动了亚文化与大众文化工业。

另外一些学者则对新媒介环境下粉丝文化对社会将会造成的消极影响提出预警,由于网络的不自律性和传播的广泛快捷性加之媒体失范、媒体素养等问题,若不加以规范,将不利于建设良好的网络环境。

研究人员从受众角度出发,对粉丝文化现象及其群体的身份认同问题进行研究。

由于各个迷群体之间存在较大的内部差异,因此迷群体各自的身份认同也差异巨大,但网络迷群体的身份认同主要基于心理认同、文化认同、阶层认同、性别认同方面展开的。

还对网络迷群实现自我认同的途径进行研究,指出群体认同是迷群作为整体的认同,是迷实现自我认同的基础。

网络迷群中的迷通常将内部的自我呈现在“过渡性客体”中,或是通过实现理想化的自我的途径实现自我认同。

国内粉丝文化正是高度依托于互联网技术得以形成的媒介景观,不同的粉丝群体拥有各自不同的圈层文化价值理念,在此背景下,粉丝群体以“想象共同体”的方式来建构群体内的身份认同。

04

从经济学角度出发考察当今社会所存在的一系列粉丝经济现象,研究者指出粉丝经济逐渐成为文化产业市场中的重要组成部分。

粉丝群体强大的消费能力在市场上产生了重要影响,粉丝已经开始呈现职业化趋向,甚至产生粉丝经济体。

粉丝的消费欲望和动机不断增强且在消费过程中具有盲目性、虚幻性和受制于大众传媒等缺陷,亟需加强对粉丝经济行为和动机的引导。

粉丝经济的三种典型模式分别为以偶像为核心的明星经济模式、以内容为核心的IP运营模式以及以社群为核心的合伙人商业模式。

粉丝的消费行为存在两种主体,即作为粉丝的消费者和作为消费者的粉丝,两者在消费行为特征上存在显著区别。

粉丝消费者偏重于消费本身,而消费者粉丝则注重消费行为所带来的的狂热情感。

从青少年德育角度出发研究粉丝文化对当代青少年价值观的形成所产生的的影响。

研究人员从偶像养成类节目中的粉丝文化对青少年群体价值观的影响进行研究,指出虽然粉丝文化的受众参与陪伴性可以帮助青少年增强归属感,节目内容娱乐性可以帮助青少年缓解压力。

但是偶像养成类节目中的不良导向易致使青少年产生错误的价值取向,过度娱乐性导致青少年丧失理想追求,消费崇拜性导致青少年养成盲目的消费观。

我国当代青少年偶像崇拜呈现出泛化与较高卷入度、科技使用与消费行为常态化等特点。

因此研究学者提出青少年明星偶像崇拜的失范体现了社会化主体与青少年之间的矛盾性,将不利于青少年的成长以及社会稳定与发展。

饭圈文化是“娱乐至死” 时代的表征,催生了黑粉、私生饭等病态行为的出现,助长了中国影视行业流量至上的病态风气,这些都将促成青少年价值观的不良发展趋势。

网址:新媒介环境下,不正确引导“饭圈”粉丝文化将对社会造成消极影响 http://mxgxt.com/news/view/1164054

相关内容

粉丝文化亟须深入研究与正确引导媒介环境理论下的微博饭圈文化研究

深度解析与引导:饭圈文化的多元社会意义与影响

“饭圈”乱象对社会的影响及对策建议

粉丝参与正能量社会活动,对其产生的意义以及为社会带来积极影响

警惕资本裹挟下的“饭圈”文化对青年的影响

网络环境下的媒介与明星文化

饭圈:一种粉丝文化的现象与影响

粉丝文化流变:媒介变迁背景下中国粉丝的成长简史

新媒体环境下养成系偶像粉丝迷群的社群特点研究