一

《山海经》记载了十日与十二月,分别是帝俊之妻羲和与常羲所生。

《山海经·大荒南经》:东南海之外,甘水之间,有羲和之国。有女子名曰羲和,方日浴于甘渊。羲和者,帝俊之妻,生十日。

《山海经·海外东经》:下有汤谷。汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。

《山海经·大荒西经》:有女子方浴月,帝俊妻常羲,生月十有二,此始浴之。

从这几处记载来看,十日与十二月所分布的地理方位是有区别的。

十日生于南(《大荒南经》),出于东(《海外东经》),十二月生于西(《大荒西经》)。

在之前的系列文章中我们分析过,十日并不是十个太阳,而是十日太阳历(一年分十个月);十二月也不是十二个月亮,而是十二月阴历(一年分十二个月)。

十日太阳历由观测太阳而产生,十二月阴历需要观测月亮并结合太阳历才能产生,也就是说,太阳和月亮是两个对地球影响最大的天体,两者之中又以太阳最为重要。

日月东升西落,太阳主白昼主阳在东方,月亮主夜晚主阴在西方,东方与西方的意象联想很容易产生,但为什么太阳生于南方呢?

很简单,对于北回归线以北的地区来说,太阳永远都处在偏南的天空。

看地图可知,广东汕头、广州,广西梧州、云南蒙自等处于北回归线附近,由此往北,一年四季所看到的太阳绝大多数时间都偏于南方。

虽然《山海经》很可能记载的是全球地理分布,但是,按《山海经》所提示的日生于南这一概念来看,书中所记那个时代的先人们应该是生活在北回归线以北地区。

解读上古神话与《山海经》的各种说法很多,有的甚至将伏羲炎黄等定位到南半球去了,仅从日生于南出于东这一概念来看,此说未必恰当。

二

太阳在南方,进一步就会形成天在南方的概念。

或者,上古的天,最初所指的其实就是太阳。

天字的本意是什么呢?

《说文》:天,颠也。颠者,人之顶也。

人的头顶为天,头顶又是什么呢?

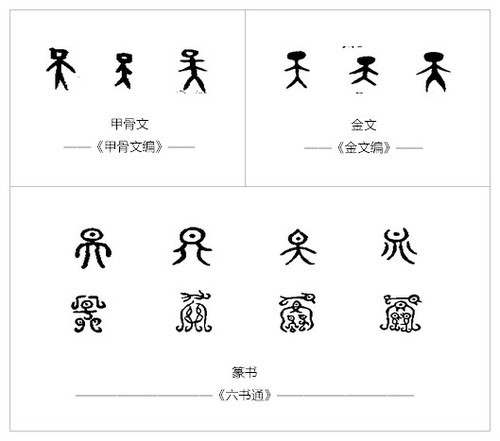

我们来看看天字的写法。

从图中所示的甲骨文、金文及篆书来看,说头顶为太阳,不仅不牵强还很形象吧?

尤其是图中最下一行最右边那个《六书通》所记载的天字,不就是一幅太阳载于金乌经行于天的图画么?

再比如《尔雅·释天》:

穹、苍苍,天也。春为苍天,夏为昊天,秋为旻天,冬为上天。

类似地,我们现在仍然说春天秋天,而春夏秋冬的四季变化,恰恰就是由太阳产生的。

太阳生于南方,太阳为天,所以,天在南方,所谓天南地北,大概就是从这来的。

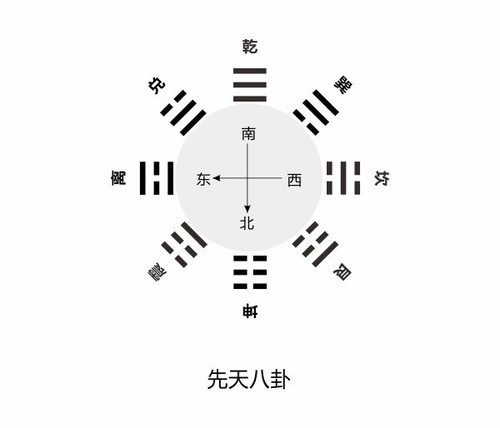

再来看先天八卦图,其方位正是天南地北东升西落。

天地定位,天在南,地在北;坎离分东西,离为太阳在东,坎为月亮在西。

三

除了十日与十二月,《山海经》里还有日月所出及所入之山。

《山海经·大荒东经》:

1、东海之外,大荒之中,有山名曰大言,日月所出。

2、大荒之中,有山名曰合虚,日月所出。

3、大荒中有山,名曰明星,日月所出。

4、大荒之中,有山名曰鞠陵于天、东极、离瞀,日月所出。

5、大荒之中,有山名曰孽摇頵羝。上有扶木,柱三百里,其叶如芥。有谷曰温源谷,汤谷上有扶木,一曰方至,一曰方出,皆载于乌。

6、大荒之中,有山名曰猗天苏门,日月所生(“生”字或有误。如《艺文类聚》卷一引作“猗天山、苏门山,日月所出”;《太平御览》卷三引作“苏门日月所出”,均为日月所出)。

7、东荒之中,有山名曰壑明俊疾,日月所出。

除第五条以外,另外六座山都明确说是“日月所出”。

一山出一日,则有六日,但《山海经》里共有十日,对不上啊?

《山海经·大荒西经》:

1、西海之外,大荒之中,有方山者,上有青树,名曰柜格之松,日月所出入也。

2、大荒之中,有山名曰丰沮玉门,日月所入。

3、大荒之中,有龙山,日月所入。

4、大荒之中,有山名曰日月山,天枢也。吴姖天门,日月所入。

5、大荒之中,有山名曰鏖鏊钜,日月所入者。

6、大荒之中,有山名曰常阳之山,日月所入。

7、大荒之中,有山名曰大荒之山,日月所入。

除第一条外,六座山都是“日月所入”之地。

第一条“日月所出入”很费解,因为日月都是东升西落,日月怎么会从西方之山出来呢?

再仔细观察,我们会发现,日月所出的记载中,只有第五条山上有扶木,其余六座日月所出之山只有山名。

同样地,日月所入的记载中,只有第一条山上有“青树,名曰柜格之松”,其余六座日月所入之山也只有山名。

四

前文说过,十日与十二月都是上古历法,那么,所谓日月所出与所入,很可能与历法有关。

观测太阳,最直接也最为重要的结果,就是得出回归年的长度(即一年有多少天),以及夏至冬至等节气。

那么,在一年之中,太阳的出入方位有规律性的变化吗?

我们常说东升西落,其实那只是个大概,太阳升降的方位会因为阳光直射点的不同而移动。

《淮南子·天文训》:日冬至,日出东南维,入西南维;至春秋分,日出东中,入西中;夏至,出东北维,入西北维,至则正南。

四维即四角,如《广雅》所说,“维,隅也”。

也就是说,冬至日,太阳直射南回归线,我们看到的太阳在东南方升起,从西南方落下;春分与秋分的时候,太阳直射赤道,则正好是正东升正西落;夏至日,太阳直射北回归线,就会从东北方升起,落入西北方。

如汉乐府民歌《陌上桑》:日出东南隅,照我秦氏楼。秦氏有好女,自名为罗敷。罗敷喜蚕桑,采桑城南隅……

罗敷出城采桑的时间,你能推测出来么?

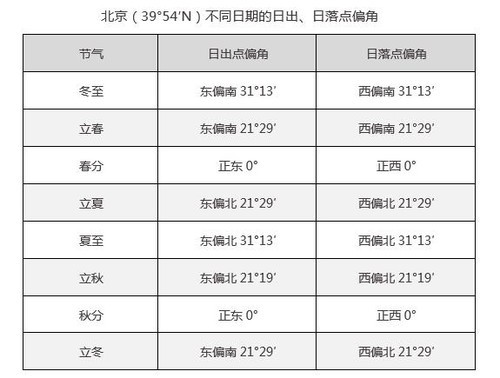

以北京为例,我们来看数据:

从上图可以很清晰地看到,在一年当中,不同节气时日出点和日落点会发生有规律的移动。

那么,反过来看,从日出点与日落点的变化,自然也就能够推测出节气的变化。

那么,《山海经》里的六座日月所出之山,理论上说,不就完全可以作为测定节气的标志点吗?

换句话说,那六座日月所出之山,很可能就是古人设立观测站的地方,通过察看日月升降的方位以及立竿测影等办法,据以制定历法、确定节气以及进行季节和月份的授时。

五

回头再来看《山海经》里那两座有树的山。

《山海经·大荒东经》:大荒之中,有山名曰孽摇頵羝。上有扶木,柱三百里,其叶如芥。有谷曰温源谷,汤谷上有扶木,一曰方至,一曰方出,皆载于乌。

《山海经·大荒西经》:西海之外,大荒之中,有方山者,上有青树,名曰柜格之松,日月所出入也。

东方有扶木,十日轮流出没;西方有柜格之松,日月都在这出入。

关于一东一西这两棵树,《淮南子·地形训》里也有记载:

扶木在阳州,日之所曊。建木在都广,众帝所自上下,日中无景,呼而无响,盖天地之中也。若木在建木西,末有十日,其华照下地。

东方是扶木,与《山海经》同名;西方是若木,相当于《山海经》的青树、柜格之松。

此外,中间还有一个建木,“日中无景”,景即影,日中而无影,也就是正午时阳光是直射的,那么,这样的地方只可能在南北回归线上以及回归线之间的地区。

从建木“日中无景”来看,显然这就是一种圭表测影的方法(参看),那么,有理由认为,东方扶木与西方若木也有类似的用途。

所以,十日即太阳历的十个月,十二月即阴历的十二个月,《山海经》里所谓扶木与柜格之松,并非真实的树木,很可能是两棵树形的天文工具,用以标示月份的更替。

东方扶木只表示太阳历的十月,而西方的柜格之松是“日月所出入”,所以,这个柜格之松的作用,是用来标示或计算十日太阳历与十二月阴历相调和。

1986年,在四川广汉三星堆遗址出土了八棵青铜神树,铸造于3000年前,其中一号铜树“树干高384厘米,通高396厘米 ,由树座和树干两部分组成。树座略呈圆锥状,底座呈圆环形,上饰云气纹,底座之上为三山相连状,山上亦有云气纹。树干接铸于山顶正中,干直,树根外露。树干上有三层树枝,每层为三枝丫,枝丫端部长有果实,一果枝上扬,果上站立一鸟,两果枝下垂。在树桠和果托下分别铸有火轮。”

或许这就是传说中的东方扶木。

返回搜狐,查看更多