22 年再看 19 年的电影《小丑》,有什么新的感触和体会?

谈一谈个人的看法。

这部电影,和马丁.西科塞斯的创作有着一定程度上的映射。

首先,西科塞斯对电影的影响,体现在了影片核心的人物塑造环节。极度相逆而互相冲突的人格、里人格的人为压制和悲剧化爆发,是西科塞斯一贯的母题。而在这部电影里,主角的人物状态也反射出了这样的走向。他从小接受母亲的教导,要带给世界欢笑,也恰恰因为这一点,他才成为了一个职业的小丑演员,去尝试带给周遭更多的快乐。更进一步地,当他作为小丑演员的努力被抑制,像开篇那样,被顽劣青年殴打之时,意愿被压制的他,就寄希望于成为德尼罗那样的脱口秀明星,在更大的舞台上给更多的受众带来欢笑,实现自己的愿望。

这一点,构成了他的表人格。但是,在他内心的另一面上,他也隐约地意识到,即使是脱口秀、脱口秀明星德尼罗,也根本无法改变世界急剧扩大的阴暗面。这个国家的现实状态,就是堕落而让人绝望的,充斥着失业、贫穷、污染、以及随之产生的绝望和暴力。因此,无论他如何做,都无法改变现实,给世界带来欢笑,照亮现实决定的阴暗。这种对世界的负面观感,便构成了他的里人格。

在电影的开篇,我们已经看到这个核心主题的完整轮廓。第一幕中,他画着小丑的装扮,听着广播传达出的种种消极情绪,用手咧出一个笑容,而后又恢复到丧气的表情,紧接着重复了这个动作。这个开篇具有两重意义----第一,笑代表了他给世界传递欢乐的表人格,而丧气则代表了“世界没有欢乐,只剩绝望”的里人格,表现出了人物的表里人格冲突;更进一步地,这种诡异似“小丑”一般的笑,预言了他在表里人格冲突、表人格毁灭之后的结局。

传达欢乐的不断失败、对不需要欢乐的世界之绝望,不断泛滥,从而导致消极里人格的最终爆发,让他走上一条“小丑”的道路:比起他传达出的欢乐,排斥了欢乐的世界本身,才是最滑稽可笑的。随后,他进行小丑表演却被殴打,躺在地上的身影伴随着消极的音乐,与硕大的片名重叠,则进一步强化了主旨的内容:充斥消极的社会,终将让表人格中的那个好人毁灭,爆发绝望的里人格,发出对堕落世界的巨大嘲笑,成为我们所熟知的那个反社会型罪犯“小丑”。

对于“笑声”,开篇之中也有安排。在治疗精神疾病的场景中,他首先---对堕落世界嘲笑一般地----疯狂大笑,而难以持续,随后镜头一转,插入了他在隔离室中绝望撞墙的闪回。这显然揭示了表里人格的冲突----对于世界的绝望,让他已经产生了嘲笑全世界的里人格,但是此时的他,仍然没有彻底放弃希望,便呈现了“里人格被表人格压制”的状态:疯狂大笑被自己竭力抑制,但闪回则揭露了内心,让他的抑制成为徒劳。而在公车上,他对小孩做鬼脸以传达欢乐,但被家长排斥,感受到了社会的冷漠无情和“不需要欢笑”,里人格再次爆发,发出了小丑一般的疯狂大笑,而又给出卡片,说明自己的笑是一种“疾病”而非心情,再一次表现出了表里人格的二元冲突:表人格带来对他人的善意,但嘲讽世界的大笑却是不可治愈的“绝望”疾病,而此时的他,还将自己的内心真情视为“疯狂之笑”的反面。

在结尾,“笑”有了又一层的表意升级。此前,当他画上小丑妆容后,并不是自己发笑,只是画出了笑的涂彩,这既是“给他人以欢乐感受”的表人格传达、也是他仍存的“抑制里人格”之心,再涂彩的希望之笑与肉体的难以作笑之间纠结。开头部分,他画着笑容的妆,但嘴却笑不出来,正是这种状态的起始。而在观看脱口秀俱乐部的表演时,他发出了疯狂的笑声,旋即被自己尽力止住,嘲讽着这种“强作欢乐人间”的荒诞场景,然而又提醒着自己“不要如此悲观”。

围绕小丑标志性的“笑”,电影给出了相当细化的表达设计。”有声音的皮肉之笑“和“涂彩与手扯出的假笑”,构成了“绝望”和“希望”的对应。出于肉体的前者显然更加发自本心,对它的抑制便成为了对绝望的自控。凭借外力的后者则是硬做出的表象,难以持续是他本心无法消除的象征。

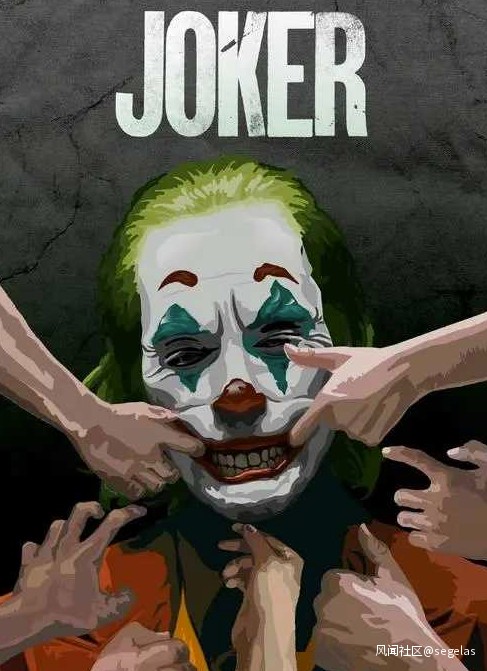

到了结尾,他的里人格完全爆发,对世界发出了疯狂的嘲笑,且比普通的笑声更有升级-----他再次用手咧开嘴角,涂上小丑妆,笑容却不再如开头一样瞬间消失,而是永恒地出现在他的脸上,却伴随着疯狂的笑声。此时,他的表与里终于合一,表的呈现平台被里所占据,且永远存在、不再停止。这个首尾呼应强烈的变化,无疑是里人格彻底胜利的完美象征---对希望之笑的抬高失败,对绝望之笑的抑制落空。

对世界的希望来源,也有具体的展示。在开篇的脱口秀段落中,德尼罗饰演的脱口秀明星,站在一个比小丑演员更大的舞台上,面对更多的受众,针对社会的“巨老鼠”污染问题,做出自己“巨型猫”的玩笑。他可以将消极的社会现实转变成欢乐的情绪,并传达给观众。对此,主角显然也萌生了积极的期盼:或许只是我所处的阶层还不够,能力太小而资源贫乏,才无法给世界传达欢乐。由此,他才产生了身入脱口秀、成为明星的愿望。在这里,主角的主观世界出现,回忆展开---他身入脱口秀之中,与脱口秀明星惺惺相惜,似乎获得了实现愿望的平台、来自同道者的认同。

类似的手法,同样也出现在了西科塞斯的《喜剧之王》中。在西科塞斯那部被低估的作品里,德尼罗饰演的青年,幻想着自己成为脱口秀明星而身处脱口秀之中,开始了反复进出的主观幻想世界。但在现实中,他的愿望却一次次被无情打压。由此,电影在主观世界和客观世界的切换中展开,很多场景的构成都是主观客观各半。随着被打压的加剧,他的妄想也逐渐膨胀,主观世界在场景中的分量逐步压制客观世界,但二者在画面表现上也逐渐产生了区别----人物对愿望无法变成实现之结局的了解,随之产生的现实绝望里人格,加剧了妄想的程度。

最后的场景里,由电视机画质构成的“虚拟”主观世界完全占据了场景。现实世界消失,而电影中他唯一的一次登台表演,也被放在了代表非现实空间的电视画质下,此前在现实中的登台,则会在开场前一秒切到下一场戏,暗示“梦想在现实里的无法持续”。现实中的他被逮捕,失去了实现梦想的机会,里人格的绝望彻底爆发,内心被应激的妄想占据。而退一步讲,即使这个场景发生在现实中,主角真的出狱后登上了电视节目、成为了喜剧之王,电视机画质也预示了这位喜剧之王的“不现实性”---流光溢彩的明星,只是电视节目中的虚构存在,而真实的明星生活则不似想象,充满了更多的疲惫和无奈。

以《喜剧之王》为借鉴,《小丑》中同样出现的脱口秀和主观世界,效果也就非常明显了。在剧情的推进中,亚瑟发现自己对于脱口秀所寄希望的虚幻,德尼罗和他的脱口秀并非他想象,并不是传达欢乐的媒介,只是一个不惜将他的悲剧包裹成话题,不择手段谋取关注的利己主义者,是这个堕落社会中的一份子。随之,美好的主观世界和残酷的客观世界产生激烈的分化对比,其对接的表里人格激烈冲突,最终酿成了彻底的里人格化,带来了罪犯小丑的诞生。

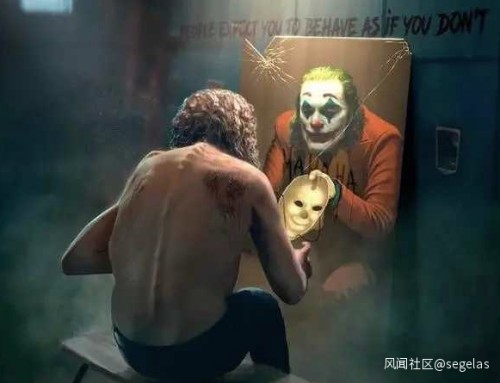

并且,当亚瑟接到脱口秀的邀请、在自家进行排演的时候,同样可以看到《喜剧之王》的影子:亚瑟伴随着电视里的节目声音出场,坐在自己的沙发上,与幻想中的主持人进行谈话表演,而观众给出反应的笑声则从电视录像里传来。这个画面与《喜剧之王》中,德尼罗制作录音带、模拟脱口秀表演的场景,非常接近。也恰恰在这个段落中,亚瑟用枪“击毙”了那个不画小丑妆的自己,宣告了表人格“亚瑟”的死亡和里人格“小丑”的胜利---随后,直至永远,就是属于小丑的舞台了。这一处,完成了对后续叙事层面中亚瑟发展的铺垫暗示。

电影的中篇,亚瑟的精神状态得到了进一步的揭示:表里人格的角力夹缝。他看到旁人递给他象征暴力的枪支,感受到同事对残障人士发出嘲讽的人性之恶。对此,他发出尽量自控的疯狂大笑,却又被领导不由分说地斥责之时面露笑意。这是与”恶人“同事类似、靠近“小丑”状态的疯狂之笑,一开始尚且被抑制住,随后发现高层也是如此恶行,便无法继续控制。而在另一方面,他感受到爱情,对心仪的女士做出“提供欢乐”的鬼脸,完成了对接“希望”的“假笑”。通过爱情和女性,他暂时性地延续了自己的希望人格,但“非皮肉之笑”的形式,却暗示着这种希望的易碎。

这一点,与西科塞斯的《出租车司机》有着异曲同工之用。希望寄托对象的完美形象的幻灭、爱情寄托的落空,成为促成亚瑟和特拉维斯彻底堕入绝望一面的稻草。在片尾,回应他笑话和希望传达、作为社会积极面的女友,只是他的幻想而已。女友对主角表里人格变化的作用,与《出租车司机》非常相似。在那部电影里,也有一个被特拉维斯称作“堕入凡间的天使”的女性角色,以及一个似乎在反抗皮条客的雏妓,成为了特拉维斯压抑反社会冲动、延续自己对社会的希望的存在。而就如同上文所述,当幻想破灭、现实暴露之时,特拉维斯和亚瑟的希望也就被压垮了。

夹缝中的徘徊状态,在紧接而来的一场戏中得到了鲜明的展示:亚瑟手拿手枪(暴力社会的象征),将枪口指向电视里的娱乐节目,意味着里人格,“对传递欢乐场景的不再相信”,嘴里却说着和女性聊天的话,继续幻想爱情,维系希望一面,随后的走火和亚瑟的惊吓,则表明了此时亚瑟“并不适应里人格”的内心阶段。对于里人格受压、但已蠢蠢欲动的状态,电影随后给出了较为表面化的展示。亚瑟在现场观看俱乐部的脱口秀节目,学习如何逗笑观众,传达欢乐的表人格。但此时,他的表人格已经动摇,发出的皆是刻意的大笑---本应自己不笑而逗笑观众,却发笑不止,俨然对“传递欢乐”这一希望之事的嘲讽,随后被强行止住。

本子上的那句“精神病问题在于,周围人想让他看起来正常”,这句话有着非常丰富的反讽意味:他的精神病似乎来源于他内心的反社会人格,但实际上,他真正的“精神病”却恰恰是表人格——对欢乐的追求,才是与周围社会之恶意的不相容存在。他做鬼脸,却被孩子母亲排斥,被殴打后还被怒斥丢失了广告牌,在医院制造笑声却被开除。他的一切传递欢乐之举,正是让他与社会格格不入的根源。而周围人试图让他融入的,则是那个讲着嘲讽残疾人笑话的恶意玩笑。因此,当他成为传统意义上的“精神病”时,他反而与周围人变成了一样的“正常人”,而传统意义上的“正常人”,却反而是不溶于环境的“精神病”。“患有精神病”,即是这个世界的“正常”,他最终也被周围人的恶意引导,成为了这种扭曲的“正常”存在,甚至为王。

可以说,最终形态的小丑,是一个矛盾而统一的完成体。他看似精神病,但实则这个疯狂社会的最佳融入者。他有着反社会的特征,又恰恰代表了这个恶意社会的状态。他是精神病,却是这个精神病社会的“正常人”。而他持续不停地疯狂大笑,是对黑暗社会的嘲讽,也是对“制造恶意玩笑”盛行的社会氛围,发自内心的彻底融合。

亚瑟的第一次质变,发起于医院段落。他传达欢乐,但掉出了枪,表人格开始被暴力与恶意的里人格压制,二者的力量关系开始转变。随后,表人格的被压制迅速明朗化:他的小丑工作被开除,失去了传达欢笑的平台,而后便是里人格的第一次爆发,地铁上面对调戏女性的流氓,他先出声大笑, 并杀死了三名员工。汤玛斯韦恩,则成为了破除他希望的最后一根稻草。电视上,韦恩称三个员工是优秀善良的人,谴责杀他们的人是因为嫉妒。由此,亚瑟意识到,汤玛斯也并不是母亲所相信的赐予希望之善人,只是一个伪善之徒。镜头给到他抖动的腿,暗示了里人格的蠢蠢欲动---开篇的诊察场景中,亚瑟的脚抖动后被按住,随后以表人格诉说苦恼,表明了抖腿和里人格外露的联系。由此可见,汤玛斯成为了促成亚瑟里人格严重化的推手。而亚瑟自己的偶像脱口秀明星,也在后续中成为又一个汤玛斯,解下欢乐传达者的面孔,露出恶意消费亚瑟求收视率的小人嘴脸。

汤玛斯韦恩对于亚瑟转变的影响,还有进一步的具体推进:他与亚瑟母子的关系被亚瑟察觉,从而让两人之间产生了实际而密切的联系,亚瑟受到的影响也就更加容易分辨了。导演先是强调了亚瑟在本阶段的心理状态:他向医生询问“我现在如何买药”---药品的缺少,让他“里人格”的精神病无法抑制,“药品”本身也是“掩盖内里的希望一面动摇”的标志;随后,在表演脱口秀时,他试图给观众带去欢笑,却发出了发病的大笑。导演用了一个具有象征意味的构图:亚瑟在舞台上边大笑边表演脱口秀,而左后方的幕布上则映出了他的巨大黑影---影子和本尊的并立,对应着“嘲讽大笑的里人格”和“传递欢笑的表人格”的并立,而画面中体积明显大于本尊的影子,则对应了表里人格的力量对比。

这个铺垫顺畅地引导到了汤玛斯的文本部分中。亚瑟认为汤玛斯和自己有血缘关系,坐上火车想要去找汤玛斯。在这里的亚瑟,对汤玛斯仍然带有期待尚存的心态----在火车上,他手里的报纸背面是里人格的“小丑”报道、正面则是被仔细阅读、剪下照片的汤玛斯,这样的“正反对比”,表示了亚瑟此时由汤玛斯而维持着的并立状态。但是,亚瑟却被韦恩家族拒绝了,他被管家否认了血亲关系。

此时,非常巧妙的是亚瑟与小布鲁斯的互动:亚瑟先是给布鲁斯表演小丑,试图让他自主欢乐,表现出了表人格占上风的状态(对韦恩家族的希望尚存),但布鲁斯始终不为所动;最后,亚瑟所能做的,只有伸出手,强行扯出了布鲁斯的“笑容”。这一幕,与2008年诺兰的《黑暗骑士》中“小丑用匕首划破黑帮老大的嘴,让他们做出笑容”一幕非常相似。这层隐约的呼应关系,说明了亚瑟在场景最后所产生的变化:他并不能传递欢乐,能做的只是作为“小丑”的犯罪。并且,此时的他与管家和布鲁斯的构图,也意义丰富。亚瑟和韦恩家族的两人,始终被栏杆隔开,象征着贫富社会阶级之间的巨大隔离:穷人阶级永远无法逾越界限,与富人阶级发生联系---汤玛斯和亚瑟母亲仅限于母亲幻想的联系,亚瑟对布鲁斯传递欢乐则失败;只有对富人阶级的攻击和“犯罪”,才能够越过这道隔离----亚瑟对布鲁斯的“强扯笑容”、对管家的卡脖子,是仅有的两次“手臂越过栏杆”瞬间。

韦恩家族对自己的疏远和冷漠,让亚瑟意识到了“阶级分化”的社会现实,加深了希望破灭和绝望上升的进程。而压上一根稻草、彻底激化情绪的,则是母亲在缺乏照料、汤玛斯不负担情人之责而导致的入院。他的一句“公司觉得我不够搞笑,认真的吗”,已经展现了他的内心世界:这个社会中的人,根本就不需要也不可能拥有积极的欢笑,融入社会的不是表演小丑,而是成为“小丑”。

汤玛斯的作用是至关重要的,正是他促成了小丑的后续变化、表人格希望的完全破灭。汤玛斯直接告知他们毫无血缘关系,亚瑟面对阶级完全分化的现实,发出自己不可控的嘲讽大笑,而后被打倒,这延续了此前关于亚瑟与贫富鸿沟的部分。被汤玛斯本人拒绝的他,彻底意识到了贫富的不可逾越。而后,经有汤玛斯之口,表人格的破灭推进到了本源:给予他“天生就是要赋予欢笑”想法初芽的母亲本人,便是一个以此为谎言、掩盖虐待儿子事实的疯子。由此,亚瑟嘲讽大笑的“发病”根源揭露了:虐待他的母亲,正是他孩童时首次接触到的黑暗现实,这样的感受的积累,才让他从心底第一次发出嘲讽的“笑病”。

至此,希望的人格从亚瑟人格建立的本源之上坍塌。维系亚瑟希望的,从头到尾都是谎言和虚幻,唯一的真实只是:他从一开始便是彻底感受到绝望的男孩。

在结尾处,导演对于西科塞斯作品的借鉴还没有结束。作为亚瑟偶像、把负面新闻编成笑话、给世界传达欢乐的脱口秀明星,也暴露了自己借助嘲讽亚瑟来做效果的真面目。偶像破灭的同时,亚瑟发现那个脱口秀上逗乐观众的自己,也只是幻想,表人格的又一个寄托随之毁灭。这再次让人想起了《喜剧之王》。主观想象空间的使用,脱口秀明星对主角人格支撑与破灭的引导,包括德尼罗的出演,都与《小丑》有着强烈的对应关系。

到了这里,亚瑟的里人格已经占领了高地——癫狂的小丑表演,疯狂的随意杀人,让他展示出了完成体小丑的绝大部分状态。特别是,他最后杀死了医生,标志着对于“治愈”的主动放弃,而不再是此前的求医问药,不再是无药时的被动癫狂。在这个部分,可以看到一个贯穿全片的画面隐喻:此前,每当表人格的希望被打击后,会穿插出现“亚瑟从昏暗的下方爬上明亮的台阶”的镜头;而在这里,亚瑟不再努力爬上光明的台阶终点,而是身为小丑,在台阶下疯狂舞动——他已经不再努力走向希望,而是选择在昏暗的地方肆意挥洒。

更进一步地,在最后时刻,导演给出了主题的终极升华——小丑装扮的群众纷纷涌上街头。在此前已经有所表现的全民小丑化,成为了明确的起义和暴动。这一幕,在《v字仇杀队》中同样出现过:群众戴着v的面具而愤然起义。亚瑟和v,同样地成为了最广大民众和社会本体思潮的代表者。只不过,v代表的是对自由的追求,而亚瑟代表的,却是对社会的深重绝望。

“精神病最大的问题就是其他人希望他们看上去正常”,然而亚瑟怀揣希望的状态,才是与社会整体氛围相悖的,因此他才是“精神病”,而“其他人”所构成的社会——用贫富阶级分化、家暴、暴力倾向、职场压榨,等等社会问题的存在——逐渐激化着亚瑟的绝望,“想让他看起来正常”地,让他融入到了社会的整体绝望之中。事实上,这种社会中的每一个人,都是对世界感到绝望的存在,因此才会变得扭曲,才都是“小丑”的模样。

这让表达变得丰富起来。亚瑟既是对社会产生绝望的现有社会毁灭者——杀死母亲、脱口秀明星、三个流氓、以及社会中的无数不知名者——,却又成为了这个绝望社会的代表和象征,让无数带着小丑面具的人簇拥着他。抢劫广告牌并殴打亚瑟的少年们、亚瑟的母亲、嫁祸亚瑟和嘲讽侏儒的同事、地铁上的三个流氓,每一个人都是小丑,无数的小丑才形成了这个社会的整体黑暗,并不断同化着新的人群。

那么,犯罪者、暴力者只是对社会黑暗的受害者和被动的“帮凶”,造成如此社会现象的首恶,跳出了“对社会绝望,然后沦为绝望社会的砖瓦,逼迫出又一个社会绝望者”死循环之人,其身份如何,电影给出的答案是富人阶级——正是汤玛斯造成了亚瑟母亲的疾病,而后才导致了亚瑟的遭遇,引出了一切;也正是汤玛斯和管家的冷漠,成为了促成亚瑟质变成小丑的关键动因。

作为背景的新闻里,提到了污水、变异的动物、混乱的治安,这显然与汤玛斯的阶级无关。韦恩家族,用栏杆将自己与下等社会的一切隔离开来,正如亚瑟和布鲁斯之间的栏杆一样。而汤玛斯也居高临下,对贫民阶级表达着自己不求真实而又惺惺作态的伪善,来实现政治目的,如同他为了竞选时的形象打造,就把地铁凶杀案的三个流氓称作好人、随意攻击凶手。

对于阶级的隔离分化,在亚瑟去影院寻找汤玛斯的段落,就有了一个非常精准的阐述。电影院外边是画着小丑装扮的愤怒群众、充斥恶意和绝望的贫民阶级,而电影院里是看着卓别林享受欢乐的富人阶级。电影院隔绝了两个阶级,平民阶级保有的都是绝望,而只有完全将自己与之隔离的富人阶级,才用肉体地发出“欢乐而非疯狂“的笑声,达成了亚瑟始终无法出声的“希望之笑“。因此,平民出身的亚瑟,自然不能在自己所处的“大多数群体“中传达欢乐,只能被反过来同化成恶意的小丑。即使他一时可以模仿着卓别林舞动,也立即被汤玛斯打破了全部希望。

在段落的后半段,导演也将平民和富人的阶级割裂用画面展示了出来:先是亚瑟和富人并排站在洗手池边的镜头,突出二人服装上西服革履与落魄夹克的差异;在场景的收尾,则以“亚瑟站在豪华卫生间的侧拍”与下一场戏“亚瑟站在昏暗走廊的侧拍”进行衔接,表达“亚瑟无法身居上流阶层,只能生活在贫穷世界”的阶级分化现象。在导演看来,超脱出平民社会、又以一己私利对贫民阶级施加影响的富人阶级,是恶意社会的源头和主犯、是死循环之外的纯粹加害者。导演对阶级分化的批判态度,也通过亚瑟对脱口秀明星的枪杀、平民对汤玛斯的劫杀,达到了喷薄而出的情绪顶点。

从导演对汤玛斯的处理上,我们可以看到,这部电影和传统概念上的漫改电影,有极大的不同。即使是扎克施耐德,也断然不敢将韦恩这个姓氏摆在这样的位置,或者对布鲁斯双亲的死亡事件进行这样的诠释和运用。由此,导演才托出了自己想要说的东西。

对于民粹主义横行、共赢理念被打碎、民族/人种/宗教/信仰/意识形态空前冲突的世界形势之中,导演试图发出自己的声音:远离相互攻击之喧嚣的上空,才有掌控局面的存在,他们的谋求己利才带来了一切混乱,而大部分人,无论属性如何,只是受害者——或者说被动的“加害者”——而已,他们基于各种阵营的对立,只是源于权力者别有自身目标而行的有意引导与利用。

它是漫改电影,但绝对不是“超级英雄”电影,甚至也高于了“反超级英雄”的类型框架。小丑的故事于它而言,仅仅只是一个“借题发挥”的素材而已。

免责声明

以上内容为用户在观察者网风闻社区上传并发布,仅代表发帖用户观点。

网址:22 年再看 19 年的电影《小丑》,有什么新的感触和体会? http://mxgxt.com/news/view/978570

相关内容

卡梅隆,新生代小丑饰演者,再造经典小丑的他经历了什么样的十年坐拥600万粉丝的22岁网红触电身亡 网红触电身亡的原因是什么

什么样的职业和明星接触的机会比较多

小丑的五大演员,其中有一位是经典传奇,再来看国内明星出演小丑,毁三观

电影《焚城》中,刘德华和莫文蔚时隔19年再次合作

时隔22年郑伊健黎姿再度合作,当年陈浩南和小结巴感动无数人

《小丑2》到底在讲什么?深挖情感与心理的背后故事

《中国新说唱》小丑的真名是什么?他的个人资料大讲解一起来看看

20年前的陈浩南与小结巴再合体受访 时隔22年再同框引回忆杀

7位娱乐圈中早逝的明星,最小的22岁,如果再给几年将是天王级别