本文经授权转自:城市设计(id:urban_insight)

由演员王洛丹作为制片人的跨界访谈节目《丹行道》于9月27日零点首播,比原本宣传海报上的时间晚了3个小时。截止到28日早上10点,视频微博浏览量突破800w。《丹行道》总共访谈了在当代中国炽手可热的12位建筑师。在之后的节目中另外11位受访者华黎、张斌、董功、袁烽、李虎、青山周平、俞挺、张轲、胡如珊、郭锡恩、庄慎将悉数出场。

《丹行道》宣传海报

从2017年“漂亮的房子”到“丹行道”建筑师越来越频繁的与演艺明星同时出现在荧屏上,当然如果要追溯”网红建筑师“,最早出现在国人视野的应该是2015年”梦想改造家“中的日籍建筑师青山周平。

Google搜索网红建筑师出现的页面

从纸质的杂志、影像,到如今的互联网,大众传媒的发展不仅改变了信息的传播方式、造成了许多行业的深刻变革、甚至催生了许多新兴行业,看似与媒体传播介质发展毫无关联的建筑学其实也深受它的影响。且这种影响并不是在互联网时代中才显现出来,早在现代主义建筑诞生之初,大众传媒与建筑创作就一直处于复杂的关系中。

建筑与大众传媒的关系如何?不同的时代有着不同的焦点,媒介传播与建筑作品呈现的真实性问题就曾一度饱受争议。

阿道夫·路斯(Adolf Loos)以 “装饰即罪恶”被建筑学子们所熟知,他的这一观点也或多或少影响了他对于媒介的看法。路斯认为建筑不能为照片表现,只能借由文字描述,好的建筑可以被描述而不能被画出来,出版本身就如同一种装饰。正如同艺术物和使用物品不同,建筑和关于它的新闻也不同。试图忽略这一界限和两者的区别,就是制造“装饰”。他曾解释因为他自己的建筑不能很好的为照片、海报、电报、报纸等等报道,所以不受出版物的关照。

阿道夫·路斯 Scheu House, Vienna, 1912-13

这么说来,建筑空间与照片存在着两种关系,第一:照片作为建筑空间呈现的载体,是否能真实反映建筑本质?第二:在进行空间创作的时候,是否就应该考虑到照片这种视觉的传播方式,并把它作为一种建筑设计的手段?前者讨论的是传播方式,而后者涉及到了建筑创作的理念。显然对于路斯来说,他不仅拒绝用照片来表现建筑,且万万不可能把建筑在照片中的呈现效果作为自己建筑创作的手法。

如果说路斯把媒介当成是对建筑物的装饰,那么现代主义建筑大师勒·柯布西耶(Le Corbusier)则把它作为一种再创造的途径。

不同于传统意义上建筑物由概念到执行到再现是一系列相互独立而又遵循先后次序的过程,对于柯布西耶而言,这几个步骤多少有些交叉,并且可能是同时进行的。

柯布西耶认为图纸和和照片本身不是对建成物的模仿、再现,而是用最适合的方式表达设计人的思想。他小心地修改照片,把那些与概念有冲突的搭建、构造修改涂抹掉,并将其环境纯净化,形成没有实际场地的建筑效果。

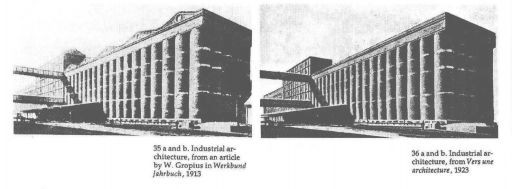

而对于图纸,柯布西耶也曾将实际建成中有的部分柱子涂抹掉,仅仅因为他认为在实际空间体验中,这些柱子等构件并不影响理解建筑概念,但通过观看图纸理解建筑时,却会对建筑师的概念传播造成影响。柯布西耶不仅对自己作品的照片、图纸加以修改,类似的现象也出现在《走向新建筑》等书中引用的建筑的照片修改上。

左:格罗皮乌斯文章中引用的照片,右:柯布西耶在《走进新建筑》中引用的照片;为了加强图片的说服力,柯布西耶处理掉了谷仓顶部的三角楣饰

柯布西耶不仅在修改建筑在照片上的呈现方式,并且把照片这种媒介的成像方式融合到了自己的设计理念当中,他也许是第一个完全掌握现代媒体状况的建筑师了。

在《privacy and publicity,Modern Architecture as Mass Media》一书中说道“如果说奥古斯特·佩雷(Auguste Perret)说一个窗户是一个竖直站立的人的话,那么在柯布西耶这里一个人被一个照相机给替代。”

在柯布西耶的观念里,房屋是一个通过参观者将一系列景观编排起来的装置。就好像一部电影是通过蒙太奇效果拼贴完成的。从柯布西耶的设计的一系列场景变化中也可以看出来他对于这种移动的眼睛感知空间效果的运用,每个定格就像是电影的一个场景。

电影中的蒙太奇场景

柯布西耶自己也曾说道“一方面水平窗能更好地照明,另一方面虽然有人有力地反驳我说一个窗户就是一个人,所以它得竖直地立起来。但是,在照片和电影的时代,我已经不再通过不确定的个人化方式来观察了”。

萨伏伊别墅的横向长窗

诚然,建筑的感知不只是视觉上的,还包括触觉、空间感知等等所有的更加物质化的、全方位的感知方式而照片的纯视觉性无法提供这些的。但是在当代环境下,不管是照片还是影像,媒体已经成为了大众了解建筑的主要方式。

网红建筑首先需要通过照片博取眼球才能吸引人去现场,从而带动经济抑或是引起行业内的讨论。特别是互联网大爆炸的今天,人们已经不再纠结于照片是不是呈现建筑的合理方式(全世界知名的建筑事务所哪家不是通过酷炫的效果图和照片来获得瞩目的呢?)你也无法分辨建筑师在设计的时候是不是已经把“能不能成为网红建筑”这种视觉因素考虑在内了。

值得注意的是,在《建筑师的20岁》书中,几乎所有受访的建筑大师都表示,即使是在大众传媒十分发达的20世纪,他们也很少通过网络和杂志上的照片来获取与建筑项目有关的信息,并且在对青年学生的忠告中无一不提到了建筑师要通过旅行实地考察来丰富自己。在普里兹克奖的评选中,评委也坚持要到现场,足见业内巨擘“对被装饰的建筑媒介形象”的审慎态度。

如果照片是对建筑空间的一种“装饰”,那么随着大众传媒的发展,建筑师这个群体也渐渐成为“装饰”的对象。

建筑师出现在大众视野中的机会越来越多,用互联网的思维解释就是曝光量和转化率。《丹行道》首播之后,我询问了几位建筑从业者对于片子的看法,有朋友说看了之后觉得很尴尬,也有朋友说从视频最终的剪辑效果来看把建筑师当做了演员,并没有呈现建筑师真实的状态。而王珞丹的微博下却是一片叫好,当然不能否认一个拥有4000w+微博粉丝的明星制作这样一部与建筑师相关的片子有助于大众对于建筑师、建筑行业的了解,曝光量自然是高,转化率也会有,但在这中传播媒介之下,建筑师与明星制片的关系是对等的吗?

王珞丹微博评论截图

写书和访谈都可以是建筑师宣传自己的一种方式。在“建筑师与书”的话题讨论中,隈研吾说过写书是一种宣传手段,建筑师会希望有人因为书而找自己做项目,其中最典型的当属柯布西耶在《新精神》上连载的《走向新建筑》,有很浓的营销意味。

那么现在的建筑师通过参加明星的访谈来提高知名度本就无可厚非,只是宣传的媒介不同。但值得注意的是,书的创作是一个相对独立的过程,作者自己可以控制书的内容和视觉效果,但是访谈的视频在经过不同的剪辑之后呈现的效果会大相径庭,由此来看,对于建筑师而言“写书”这种宣传方式要比“访谈”保险的多。

在微博视频首发9小时后,有方发布了访谈的文字版,让人惊讶的是文字内容与视频所呈现的是完全不一样的内容,显然以建筑师的访谈为标准,文字版的能量密度更高,更有价值。不知道后者是对前者的补救,还是制片方与当时柯布西耶对于媒介的理解有着异曲同工之处,认为对于不同的媒介(视频与文字)或者不同的受众(微博王洛丹粉丝与有方设计从业者),内容的呈现需要有所调整。只是在当时,柯布西耶作为建筑师是主动的一方。

剪辑后的视频不到十分钟

不管是过去建筑与照片的矛盾,还是当下建筑师与媒体的关系,讨论的都是一个“为什么”的问题,建筑的本质是什么?建筑师的本质是什么?或许没有一个固定的答案,不同的目的和追求会导致不一样的行为。就好比你无法评判柯布西耶和路斯的建筑理念谁要更胜一筹。

有人说这是一个草民狂欢、权威失语的时代,在精英文化没落的潮流中,学院派建筑也正被这滚滚浪潮所湮没。也有人说“流量”不是轻浮,是实实在在的经济利益,适者生存,永远不要蔑视时代的力量。

建筑应该以怎样的方式呈现?这个问题不同于科学,有明确的是非答案,也无法用道德标准来评判,但可以确认的是断章取义、哗众取宠的传播方式对任何一门学科、任何一项创造性的工作来说都是不公平的,“学院派建筑”还是“娱乐建筑学”,关于“度”的衡量,不同时代会有它自己的答案。返回搜狐,查看更多