跳远

跳远是最古老的竞技项目之一,在 古希腊奥林匹克的“五项运动”中就有跳远。

据史料记载,首次正式的跳远比赛是在公元前708年举行的,距今已有2700多年的历史。当时跳远的设施  跳远(8) 非常简单,只是把地面的土质刨松,然后在前面放一条门槛代替起 跳板。为避免落地时产生伤害事故,以后用 沙坑代替了松土 。

跳远(8) 非常简单,只是把地面的土质刨松,然后在前面放一条门槛代替起 跳板。为避免落地时产生伤害事故,以后用 沙坑代替了松土 。

18世纪末,法国教育家古特木斯和雅安把跳远列为锻炼身体的重要项目之一,并在他们的著作里详细介绍了跳远运动的设备和训练方法,高度肯定了跳远在人体运动中的重要作用。

随着时间的推进,跳远运动的记录不断被打破。在近代田径比赛中,有记载的第一个男子跳远世界纪录是英国运动员麦切尔在1864年创造的,成绩为5.48米。 比蒙在第19届奥米的新纪录打破。

跳远人类猎取或逃避野兽时跨越河沟等活动,后成为军事训练的手段。为公元前708年古代奥运会五项全能项目之一。现代跳远运动始于英国,1827年9月26日在英国圣罗兰.博德尔俱乐部举行运会获的跳远冠军,其8.90米世界纪录一直保持了20多年,才被美国选手 鲍威尔以8.95的远度超越。

跳远的腾空动作有蹲距式、挺身式和 走步式。20世纪70年代出现前空翻跳远,因危险性大,被 国际田联禁用。最初运动员是在地面起跳,1886年开始采用起跳板。起跳板白色,埋入地下,与地面 齐平,长1.22米,宽20厘米,距沙坑近端不少于1米。起跳板前有起跳线,起跳线前有用于判断运动员起跳是否犯规的橡皮泥显示板或沙台。运动员必须在起跳线后起跳。比赛时,如运动员不足8人,每人可试跳6次,超过8人,则先试跳3次,8名成绩最好的运动员再试跳3次。以运动员6次试跳的最好成绩排列名次。男、女跳远分别于1896年和1948年被列为 奥运会比赛项目。

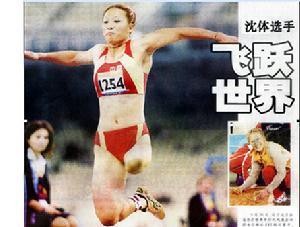

田径运动跳跃项目。又称 急行跳远。由助跑、 起跳、腾空和落地等动作组成。运动员沿直线助跑,在起跳板前沿线后用单足起跳,经腾空阶段,然后用双足在沙坑落地。比赛时以跳的远度决定名次。现代跳远始于19世纪末。1896年第一届奥运会上被列为正式比赛项目 ,1948年第十四届奥运会上又增加女子比赛项目。助跑是有一定距离和步数的加速跑,它能使人体获得最大水平速度,为起跳做好准备。起跳是助跑后身体按适宜的角度向空中快速腾起的过程。

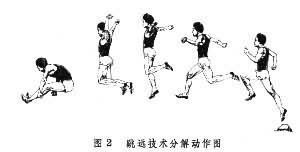

起跳腿在踏板上要经历放脚、缓冲、蹬伸3个阶段。在起跳腿蹬离地面的同时,摆动臂和摆动腿要协调配合做 摆动动作,其要领是抬头、挺胸、提肩、拔腰。空中姿势一般分为蹲踞式、挺身式、走步式3种。无论采用哪种空中姿势,双腿在起跳离地的瞬间都有一个跨步姿势的“腾空步”动作。蹲踞式要求在落地前,尽量将双腿提至胸前并高举落地。

挺身式要求腾空后下放摆动腿和双臂,将髋、胸充分展开,然后收腹举腿落地。走步式在腾空时采用2步半和3步半两种技术。要求在空中做大幅度的前后迈步换腿动作,并与两臂协调配合。落地动作一般有“前倒缓冲法”、“侧倒缓冲法”、“坐臀缓冲法”。其目的是维持好身体重心平衡,避免发生伤害事故。

公元前708年,在相当于中国 春秋时代早期,跳远成为古代希腊奥运会五项全能运动之一。然而,相对于铁饼、标枪、赛跑、摔跤等其他四项来说,跳远却被认为是五项全能中难度最高的一项。如果拿今天奥运会上的跳远比赛来看,这一点好像让人不太明白。在我们的概念中,跳远不过是助跑、起跳、腾空、落地等几个连贯的动作而已,其难度并不太高。那么为何这么说呢?原因在于古代的跳远与现代有着很大的不同。

请看《古代奥林匹克运动与艺术》展览中展出的这件公元前6世纪雅典制作的黑像式安法拉罐。罐身主题纹饰描绘着四位边走边舞的五项全能运动员,展示了三个体育项目,包括 标枪、 铁饼以及跳远,其中最左侧的那位所反映的正是跳远。运动员双手高举,各持一白色物事。实际上,这就是古代奥运会上跳远所用的“哑铃”,而这正是古今跳远的最大差异。

哑铃是 古代奥运会跳远运动的必备 器械。其形状大致有两类,早期的外形类似老式的 电话听筒,用石头或金属制成,金属的往往做成扁平状,一般采用铅或 铁;之后发展出一种圆柱体形状的哑铃,以石为之,两头略粗,中段稍细,其上刻出沟槽以便手指抓握,本次展览中正有这样一只重2。23公斤的左手用跳远哑铃。

在古代跳远中,运动员双手各握一只哑铃,起跳时尽力向前摆,以产生一种带动身体朝前跳跃的推动力,落地时则向后摆,使身体有一股冲力,跳远的距离可以尽量前伸。据说如果运动员的双脚不能在沙地上留下清晰的印记,则成绩无效。不过,有人用哑铃做过这种跳远试验,发现要想落地清晰,就得在腾空降落过程中双手高于肩部时抛出哑铃。如果运动员双手拿着哑铃不放,则很可能落地时向后坐在地上;抛出哑铃时若手位较低,身体又会前摔。由此看来,运动员要掌握好跳远的技巧就需要经常锻炼。这就是它的难度所在。也正因如此,古代跳远还有一个重要特色,就是音乐伴奏,即当比赛时,吹笛手同时奏乐,运动员应节起跳。这样既有助于选手更好地发挥技巧,又使动作更显优雅有节奏感。

现代的跳远有相当长的助跑距离,因而又称为“急行跳远”。考古资料表明古代跳远与此不同,很可能仅有一小段助跑,否则哑铃的使用只会使动作显得笨拙。还有人提出另一种可能性,就像 跨栏赛跑那样,跳远中使用哑铃或许正是想让比赛增加难度,要求运动员具有更高的 身体素质。究竟如何,实在是一个饶有趣味的问题。

19世纪末对跳远规则进行了修改。新规则规定:跳者不得持物、跳板要与沙坑表面齐平(这个规则沿用至今)。1896年第1届奥运会上跳远被列为正式比赛项目。1912年 国际业余田径联合会成立后追认了英国运动员P.奥康纳1901年在 都柏林创造的7.61米成绩为第1个世界纪录。当时跳者多采用“蹲踞式”或“走步式”跳法。1931年日本的南部忠平,第1次采用“挺身式”技术,创造了7.98米的世界纪录。1935年著名美国运动员J. 欧文斯凭借他出众的助跑速度和强有力的起跳,以简单的蹲踞式技术,把世界纪录提高到了8.13米。第二次世界大战后,科学研究和实践进一步使人们认识到跳远技术的关键在于助跑和起跳的完美结合,即提高腾空初速并按照一个合理的角度腾起。1960年美国运动员R.博斯顿以8.21米的成绩打破了欧文斯保持了25年的世界纪录。随后他与苏联的И.А.捷尔-奥瓦涅相分别于1965年、1967年先后达到8.35米的水平。在1968年第19届奥运会上,美国的R.比蒙创造了8.90米的世界纪录。比蒙的助跑速度在起跳前达到10.70米/秒,腾起角为26°,腾起高度约为80厘米。也有人认为 墨西哥城的气温、 空气密度、湿度,尤其是地处高原海拔2240米的地势,为他创造这一优异成绩提供了优越的自然条件。1948年伦敦第14届奥运会上,女子跳远第1次被列为正式比赛项目。 匈牙利的O.佳尔玛蒂以5.695米创造了第1个奥运会女子纪录。在这以后的历届奥运会上比赛成绩不断提高,很多优秀的女运动员不但跳远水平高,而且多是“五项全能”运动员。第21届奥运会上, 德意志民主共和国的五项全能运动员S.西格尔的跳远成绩曾达到6.49米。进入70年代以后,很多国家都培养了高水平的跳远选手,如 南斯拉夫、德意志民主共和国、 德意志联邦共和国、古巴、法国、意大利、 尼日利亚等国,其中尤以德意志民主共和国、德意志联邦共和国的进步更引人注意。德意志民主共和国的女选手曾多次逼近7米,但第1个突破7米 大关的是苏联运动员В.巴尔道斯克涅,1978年她把世界纪录提高到7.09米。

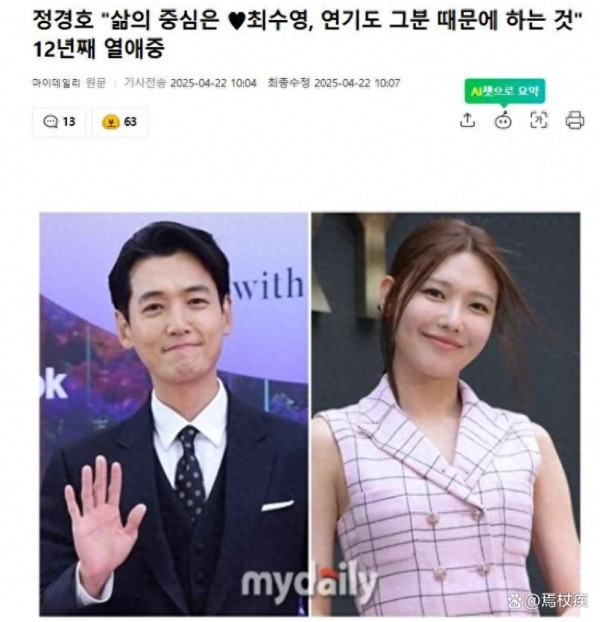

跳远在中国直至50年代初期才开始有较好的开展和提高,从60年代起,取得不少好成绩。1965年女运动员 肖洁萍以6.44米的成绩创造了全国和亚洲的新纪录(列当年世界第9位)。她和康越莉在 新兴力量运动会、亚洲新运会和第7届 亚洲运动会上先后3次获得冠亚军。1978年邹娃在第8届亚运会的比赛中再一次获得了这个项目的冠军。中国男子跳远水平也取得了较大的进步, 邹振先和 刘玉煌等在国际比赛中曾获得较好的名次。1981年第11届 世界大学生运动会上,刘玉煌以8.11米的成绩获得亚军,并刷新了全国和亚洲纪录。

2014年6月29日,李金哲以8米47的成绩获得德国巴特朗根萨尔察跳远专项赛冠军,并且打破了劳剑峰在1997年5月28日创造的8米40的全国纪录。

2022年7月17日,王嘉男在世界田径锦标赛男子跳远决赛最后一跳中跳出8米36,夺得中国男子跳远首枚世锦赛金牌[2]。

跳远和三级跳的助跑至少40米长。犯规线是20厘米宽的起跳板的远端线,跳远运动员落到长方形的柔软、潮湿的沙坑里。在跳远比赛中,沙坑离起跳板有1到3米远;在三级跳比赛中,男子比赛的沙坑离起跳板13米远,女子比赛则是11米远。起跳板远端有一道粘土制作的犯规线以辨别运动员是否在起跳时犯规。

跳远设施包括助跑道、一块起跳板和一个落地区。通常,它沿直道外设置,两条相邻的助跑道,两端都有一个落地区,以保证在两个方向上都能比赛。

助跑道

助跑道从起点至起跳线的长度至少40米,助跑道宽1.22米±0.01。它应以0.05米宽的白线标出,或者用0.05米宽、0.10米长的相距0.50米的分隔线。助跑道表面通常与跑道铺设相同。

起跳板

起跳板是矩形的,长1.22米±0.01,宽0.20米±0.002,深0.10米±0.01,被漆成白色。起跳板表面与助跑道表面平齐。如果助跑道有一永久性的表面,则需要建一个由耐腐蚀材料制成的嵌入底盘,以使起跳板能正确地安装。在非赛季,起跳板可移开。如果它翻过来有一跑道表面,则可翻过来成为助跑道的部分。

落地区

落地区必须长7-9米(取决于它的近端和起跳线之间的距离),宽至少为2.75米。一般起跳线至落地区为2米,落地区长为8米。如可能,落地区的中心线与助跑道中心线一致。如果两个落地区能平行设置,则间距至少为0.30米;如果两个落地区是错开的,那么间距至少也是0.30米。落地区周围应该安装不少于0.05米宽、0.20米高的边沿,边沿朝内呈圆形,并与地面齐平(如木板或覆盖软物的水泥边沿)。

落地区必须有一个渗透水的下部结构或一个适宜的排水系统(排水井或连接管),并填上一定深度的沙子,边上不少于0.20米,中间不少于0.30米。沙子高度保持在落地区边沿的顶沿,必须与助跑道和起跳板在同一平面上安装。

设施安全

①考虑到运动员的安全,沙子必须(避免因潮湿而变硬)是洗净的河沙或纯石英沙,不含有机成分,颗粒最大为2毫米,小于0.2毫米颗粒的重量不超过5%。保证落地区边沿顶沿设计使用柔韧材料,并呈圆形也是非常重要的。

②在人工合成材料面层的助跑道上安装永久性起跳板经常是导致事故的原因,因为它们与助跑道之间高低不平,不能进行调整。

③将可调节的起跳板安置在金属底盘上可减少这种情况的发生。在任何情况下,起跳板至落地区尽头的全长必须按规定设置。

平局

任何平局都由比较次好成绩决出胜负。如果还不能解决问题,就比较第三好的成绩,以此类推,如仍相等,并涉及第一名者,则令比赛队员,按原来的比赛成绩,进行新一轮试跳,直到决出名次为止。

犯规

如果运动员踏过了跑道尽头的起跳线,或者碰到了离沙坑最接近标记后面的坑外场地就构成了犯规。后一种情况常常发生在运动员想伸出手支撑身体以维持平衡的时候。

测量尺度

跳远距离的测量是从起跳线远端量起到跳远运动员在沙坑中留下的最近痕迹为止。如果出现非整数的情况,则长度数值应四舍五入到最接近的厘米数。

风速助力

跳远或者 三级跳的成绩在顺风风速超过7.2米/秒的时候不能承认为新的世界纪录。

成绩计算

如果运动员在跳跃时遇到障碍,裁判员可以判妨碍并给与第二次试跳机  跳远(3) 会。运动员在比赛期间可以离 开赛区,但必须经过裁判的批准并由裁判陪同离开。比赛进行过程中运动员不能接受帮助。除非是经过指定的医务人员进行身体检查或者与不在比赛区里的个人进行交谈或其他通讯联络。裁判可以因运动员超过比赛时间限制而不按规定跳跃判罚试跳无效。如果在时间用尽前已经起跑则成绩算数。

跳远(3) 会。运动员在比赛期间可以离 开赛区,但必须经过裁判的批准并由裁判陪同离开。比赛进行过程中运动员不能接受帮助。除非是经过指定的医务人员进行身体检查或者与不在比赛区里的个人进行交谈或其他通讯联络。裁判可以因运动员超过比赛时间限制而不按规定跳跃判罚试跳无效。如果在时间用尽前已经起跑则成绩算数。

犯规评定

跳远、 三级跳远有下列之一情况即判犯规:

①运动员以身体任何部位触及起跳线之前的地面;

②从起跳板两端之外起跳,无论是否超过起跳线的延长线;

③触及起跳线和落地区之间的地面;

④在落地过程中触及落地区以外的地面,而落地区外的触地点较落地区内的最接近触地点更靠近起跳线;

⑤离开落地区时,运动员在落地区外地面的第一触地点较落地区内最接近触地点和在落地区内因身体失去平衡而留下的任何痕迹更靠近起跳线;

⑥在助跑或跳跃中采用任何空翻姿势;

⑦还未通知该运动员试跳,而进行试跳,不管是否成功,都应判该次试跳失败;

⑧无故错过该次试跳顺序;

⑨跳进沙坑之后,应一直向前走或向两侧走沙坑,如果向后走出沙坑成绩无效;

跳远⑩无故延误时限。比赛时,运动员无故延误时间,即不准参加该次跳,以失败论处。如果在比赛中再次无故延误比赛时间,即取消该运动员的比赛资格,但在此之前的比赛成绩仍然有效。每次试跳的时限为1分钟,只有当一名运动员连续两次试跳时,其试跳时限为2分钟。在时限只剩最后15秒时,计时员举黄旗示意,当时限到时,落下黄旗,主裁判应判定运动员该次试跳失败。如时限到的同时,运动员已开始试跳,应允许其进行该次试跳。当裁判员通知运动员试跳开始后,运动员才决定免跳,当时限已过时,应判为该次试跳失败。

跳远⑩无故延误时限。比赛时,运动员无故延误时间,即不准参加该次跳,以失败论处。如果在比赛中再次无故延误比赛时间,即取消该运动员的比赛资格,但在此之前的比赛成绩仍然有效。每次试跳的时限为1分钟,只有当一名运动员连续两次试跳时,其试跳时限为2分钟。在时限只剩最后15秒时,计时员举黄旗示意,当时限到时,落下黄旗,主裁判应判定运动员该次试跳失败。如时限到的同时,运动员已开始试跳,应允许其进行该次试跳。当裁判员通知运动员试跳开始后,运动员才决定免跳,当时限已过时,应判为该次试跳失败。

裁判员的旗示

在跳跃项目比赛中,通常有一名主裁判手中持有红、白旗帜各一面,用来示意运动员试跳是否成功。举红旗表示试跳失败,成绩无效;举白旗表示成功,成绩有效。

国际跳远运动重大赛事主要有奥运会中的跳远比赛、世界田径锦标赛跳远比赛。

亚洲跳远运动重大赛事主要有亚运会中的跳远比赛、亚洲田径锦标赛跳远比赛。

中国跳远运动重大赛事主要有全国田径锦标赛跳远比赛等。

世界田径:国际性的田径运动的管理组织。其前身是于1912年7月17日在瑞典斯德哥尔摩成立的“国际业余田径联合会”。该联合会的主要职责是在全球开展田径运动,制定田径比赛的计时方法及建立世界纪录的标准等。2019年,国际田径联合会在摩纳哥举行的第217届理事会上通过了更改名称和会徽的决议,国际田径联合会更名为“世界田径”[3]。

亚洲田径协会联合会:1973年在菲律宾马尼拉成立,简称“亚田联”,亚田联组织的主要赛事有亚运会田径比赛、亚洲田径锦标赛。

中国田径协会:成立于1954年,是中国奥林匹克委员会所承认的管辖田径运动的全国性运动协会。中国田径协会的宗旨是团结全国田径工作者和爱好者,调动一切积极因素,指导和推动中国田径运动的发展;提高田径运动技术水平等。

杰西·欧文斯,美国田径运动员,擅长跑、跳。1935年,在安阿伯举行的全美大学生运动会上,欧文斯因在45分钟内5次打破4项世界纪录,平1项世界纪录而轰动体坛。其当时创造的跳远8.1 3米成绩纪录保持达25年之久。1936年,在柏林奥运会上,杰西·欧文斯夺得100米、200米、跳远、4x100米接力4项金牌,成了该届奥运会最辉煌的人物。

卡尔·刘易斯,美国跳远运动员。1981年,刘易斯以8.49米的成绩创下了男子跳远室内世界纪录。同年6月,他在美国田径锦标赛上独得100米和跳远两项冠军,成为杰西·欧文斯之后第一个同时获得这两项冠军的人。1984年,刘易斯获洛杉矶奥运会100米跑、200米跑、跳远和4×100米接力4枚金牌,被誉为“杰西·欧文斯第二”。

迈克·鲍威尔,美国跳远运动员。1988年,在汉城奥运会上,刘易斯获得男子跳远的银牌。1991年,在东京第三届田径锦标赛上,鲍威尔以8.95米的成绩打破8.90米已保持23年之久的世界跳远纪录。

鲍勃·比蒙,美国跳远运动员。16岁时,比蒙在一次少年运动会上跳出了7.32米的好成绩,崭露头角。1968年,在墨西哥城奥运会上,比蒙以8.90米的成绩获得男子跳远金牌并创造世界纪录。

跳远是由助跑、 起跳、腾空和落地四个部分组成的。它们是一个完整的统一体。因此,正确地完成跳远技术的各个部分动作,以及实现各部分动作的有机结合是跳远技术的关键。

助跑

跳远的助跑速度与跳远成绩密切相关。跳远助跑的任务就是获得最高的助跑速度,并为准确踏板和快而有力的起跳做好技术、身体和心理上的准备。

跑是跳的基础,跳是跑的发展与结果。跑不好,就跳不好。日常生活中经常可以见到这种现象,当欲跳越一定宽度的壕沟时,人总要加上几步助跑。当汽车穿越同样的坡度时,快速行驶的汽车总 比慢速行驶的汽车冲得要远得多。这足以说明,快速助跑对提高跳远成绩的积极作用。

(1)助跑的起动姿势

助跑的起动姿势直接影响助跑的稳定性与准确性。助跑的起动姿势有两种:一种是从静止状态开始,一般采用两腿微曲、两足左右平行站立的“半蹲式”,或两腿前后分立的“站立式”起动姿势。

另一种是走几步或走跳步结合踩上第一个标志点,行进间开始的起动。第一种方法,前三步的 步幅和速度变化较小,有利于提高助跑的准确性。第二种方法,助跑则比较自然,动作比较放松。但由于是动态,每次踩上标志的位置和速度不易控制,对准确踏板提出了更高的要求。

(2)助跑的加速方式

助跑的加速方式有两种:一种是 积极加速,一种是 逐渐加速。积极加速方式是从助胞一开始就跑得很积极。步频始终保持在较高水平上,这种加速方式能较早地摆脱静止状态,并获得较高的助跑速度。其特点是助跑开始几步的步长较短,步频较快,上体前倾也较大。这种助跑方式适合于绝对速度较快的运动员。

但因助跑动作紧张,起跳的准确性差,所以世界优秀运动员很少采用这种方法。逐渐加速方式一股是在加大步长或保持步长的基础上提高步频。这种加速时间较长,加速过程比较均匀平稳。因此,跑的动作比较轻松、自然。起跳的准确性较好,每次试跳成绩也较稳定。 刘易斯、鲍威尔等优秀运动员大部采用这种方式

跳跃

跳远跳跃是跳远项目最关键的部分。

跳远跳跃是跳远项目最关键的部分。

1.原地模仿起跳练习。两脚前后站立,摆动腿在前稍屈膝,起跳腿在后,身体重心落在前脚上。动作开始时,摆动腿蹬地,起跳腿积极的由后向前迈步,模仿向下放脚的踏板动作,全脚掌滚动着地,随即缓冲和蹬伸起跳,同时两臂要配合双腿的动作积极摆动。要和身体各部分配合协调,起跳腿蹬伸迅速,摆动腿向前上方摆动积极,身体重心迅速跟上。

2.在跑道上连续做缓跑三步或五步结合起跳的练习,用摆动腿落地。

3.学习起跳后腾空步动作的练习。在跑道上助跑四至六步,起跳后完成腾空步动作。下落时以摆动腿落进沙坑,接着向前跑出。

4.辅助练习

①在离起跳标志2米左右处设置一个高约60~80厘米的 跳箱,学生起跳后,摆动腿落地跳箱上。

②在沙坑边摆放一个低栏架(或拉一根高度约30~50厘米的横皮筋),短距离助跑后,起跳完成腾空步,摆动腿越过 障碍物后下落沙坑并向前跑出。

③助跑起跳成腾空步,用头部触及前上方的悬挂物。

5.短、中程距离助跑起跳练习。短程距离约8步,中程距离约为12步。助跑距离的估量方法可以用走步数折算。如:8步助跑跳远,助跑距离≈8(步)×2-2,量出后试跑1~2次,进行适当调整即可。此种练习,要求起跳快速,应有一定的腾起高度,尽量保持腾空步动作的时间。还应注意保持较固定的助跑起动方式,起跳时用力集中、协调。

6.全程助跑起跳练习。此种练习首先应根据每个学生的实际,确定自己全程助跑的距离。做法是:

学生在跑道上做40~50米的冲刺跑,测量出每个人发挥出最大速度的那一段距离,找出每次冲刺跑时起跳脚落地的足印,经若干次练习,即可大致确定符合自己实际的全程助跑距离,以此距离在跳远助跑道上进行助跑起跳练习,经适当调整后,全程助跑距离就可确定下来。用钢尺将此 距离测量记录下来。以后便可按此距离进行全程助跑跳远。 全程助跑起跳练习,应注意助跑起动的方式和姿势要保持固定。助跑要快速、放松,跑直线、稳定而有 节奏,起跳时要做到摆(摆臂和摆腿)、蹬(起跳腿蹬伸)、挺(挺胸)、拔(拔腰)、顶(顶头)诸方面协调一致,用力集中。  跳远在 体育教学训练中, 立定跳远是测试下肢 爆发力和全身协调能力的最简单有效的手段。在体育教学中,完整的立定跳远技术动作由预摆、起跳、腾空、落地四个部分组成。本人通过教学实践,不断改进训练方法,收到了良好的效果。现谈谈立定跳远的教学方法。

跳远在 体育教学训练中, 立定跳远是测试下肢 爆发力和全身协调能力的最简单有效的手段。在体育教学中,完整的立定跳远技术动作由预摆、起跳、腾空、落地四个部分组成。本人通过教学实践,不断改进训练方法,收到了良好的效果。现谈谈立定跳远的教学方法。

腾空

起跳离地以后可以用“蹲踞式”、 "挺身式"或“走步式”的动作使身体在空中保持平衡并为落地动作做好准备。在空中保持起跳姿势,然后两腿在体前抬起伸直落入沙坑,就是“蹲踞式”跳远动作。“挺身式”的跳法是在空中上体充分伸展或稍有挺身动作,为使动作更加舒展、自然、连贯,两臂可经身体两侧 向下后方摆,同时两膝微屈保持在空中平衡滑行,当滑行进入下落时,两臂自体侧继续向上向前绕环,同时两腿由身后摆至身前,抬起伸直,落入沙坑。有更多的人采用“走步式”和更接近于跑步式的动作。

“走步式”更  跳远有利于把助跑、起跳、腾空和落地协调而自然地结合为一个完整的连续动作。一些身材相对矮小而动作灵活的运动员往往是上体充分伸展,两腿以 髋关节为轴,做大幅度的前后摆动。而身材高的运动员多是上体直而稳定,两腿的动作幅度不大,几乎完全是在空中跑步的动作。

跳远有利于把助跑、起跳、腾空和落地协调而自然地结合为一个完整的连续动作。一些身材相对矮小而动作灵活的运动员往往是上体充分伸展,两腿以 髋关节为轴,做大幅度的前后摆动。而身材高的运动员多是上体直而稳定,两腿的动作幅度不大,几乎完全是在空中跑步的动作。

臂的动作和跑时的摆动一样,是以肩为轴与同侧腿相反而与异侧腿一致做绕环动作,以保持身体的平衡。空中动作是按个人保持在空中平衡的需要而产生的。腾空阶段是起跳的继续,是落地的准备。无论跳哪一种姿势,都必须把起跳动作做充分。

落地

运动员在空中进入下降阶段,开始准备落地。首先是两腿同时或先后屈膝至体前,然后小腿随 惯性摆出伸直,这一系列动作主要由收腹举腿的力量完成,上体应保持稳定。两臂自上方经前向下的绕环动作,是保持平衡的补偿动作,当两脚进入沙坑时,脚尖应勾起,两脚间保持约30厘米的距离。落入沙坑后要立即屈膝缓冲,两臂上提以提高身体重心,顺势立起。

优秀运动员熟练地掌握了技术,可以利用向前的惯性在空中做充分的滑行,因此在落地时应有“自由落体”的感觉。落地时向前扑倒、后倒、侧倒的方法会使完整动作遭到破坏,往往达不到更好的成绩(图2)。

跳远是一项大强度的运动项目,它的完整过程明显地表现出速度、力量、技术的突出作用和其他各种身体素质综合发挥作用的重要意义。因此,多年训练安排是必要的。各项球类活动及其它发展速度和力量的运动项目以及田径多项,做为训练手段也一直在跳远训练中占着重要地位。

掌握动作技术要领

预摆:两脚左右开立,与肩同宽,两臂前后摆动,前摆时,两腿伸直,后摆时,屈膝降低重心,上体稍前倾,手尽量往后摆。

要点:上下肢动作协调配合,摆动时一伸二屈降重心,上体稍前倾。

起跳腾空:两脚快速用力蹬地,同时两臂稍曲由后往前上方摆动,向前上方跳起腾空,并充分展体。要点:蹬地快速有力,腿蹬和手摆要协调,空中展体要充分,强调离地前的前脚掌瞬间蹬地动作。

落地缓冲:收腹举腿,小腿往前伸,同时双臂用力往后摆动,并屈膝落地缓冲。要点:小腿前伸的时机把握好,曲腿前伸臂后摆,落地后往前不往后。

技术等级

男子是美国的 迈克·鲍威尔(Mike Powell )在第三届 世界田径锦标赛创造的8米95。

女子是前苏联 加琳娜·奇斯佳科娃(Galina Chistyakova)1988年创造的7.52米.

跳远技术等级

少年级:5米25

跳远国家三级:5米60

跳远国家三级:5米60

国家二级:6米50

国家一级:7米30

国家健将:7米80

国际健将:8米

辅助练习

跳远挺身跳:原地屈膝开始跳,空中做直腿挺身动作, 髋关节完全打开,做出背弓动作,落地时屈膝缓冲。

跳远挺身跳:原地屈膝开始跳,空中做直腿挺身动作, 髋关节完全打开,做出背弓动作,落地时屈膝缓冲。

单足跳前进练习:一般采用左(右)去右(左)来的方法进行练习,距离控制在25-30米左右,完成3-4组。

收腹跳练习:从原地直立开始起跳,空中做屈腿抱膝动作或双手在腿前击掌,落地时一定要屈膝缓冲。越过一定高度兼远度或一定远度兼高度。

身体形态要根据各专项的力学要求和技术要求进行物色。

(1)躯干:虎背熊腰,不要蜂腰。选择桶形为好,这是因为膈肌作用能充分发挥,有益于运动过程的呼吸。用一个简单的公式来表示,就是:肩宽减髂宽的值越小越好,髋宽减髂宽,差数也是越小越好。

(2)下肢长:讲下肢长时,先要理解三种长度,即功能长度(髂前上棘点高)、解剖长度(大转子点高)、形态长度(臀沟高)。

功能长度减解剖长度,值越小说明骨盆越窄;功能长度减形态长度,值越小说明臀部位置越高,臀位越翘。同时,臀纹似球状者更好。

腿长重心要高。有些学生个子很高,可是“三长二短”,就是头长、颈长、腰长,而腿短、手短,打球还可以,练田径就不行。丈量方法:身高减坐高等于腿长,腿长略大于坐高最好,男子相等值已经属优,女子负5也属优。另一种丈量方法是:坐板凳上(或地面),大腿紧贴胸膛,双手抱紧小腿,膝关节超过肩高者,腿长。

(3)髂骨与大转子之间距离要短,发育前为6-8厘米为宜,若大于10厘米,将来到性成熟后就要落髂。

(4)大小腿比例:小腿长于大腿者为好,原因是做功省力,步幅大。观察方法:一是挺胸深蹲,小腿长的能立住,大腿长的倒下;二是身体俯卧在垫上,用后脚跟击打臀部顶端,打不着者小腿短。

(节选自原孝淦 《中国体育科技》 1982年第10期 第25页)

历史前十

男子

Mark

Wind*

Athlete

Nationality

Venue

Date

8.95 m (29 ft 4¼ in)

0.3

Mike Powell

United States

Tokyo

August 30, 1991

8.90 m (29 ft 2¼ in) A

2.0

Bob Beamon

United States

Mexico City

October 18, 1968

8.87 m (29 ft 1 in)

−0.2

Carl Lewis

United States

Tokyo

August 30, 1991

8.86 m (29 ft 0¾ in) A

1.9

Robert Emmiyan

Soviet Union

Tsakhkadzor

May 22, 1987

8.74 m (28 ft 8 in)

1.4

Larry Myricks

United States

Indianapolis

July 18, 1988

8.74 m (28 ft 8 in) A

2.0

Erick Walder

United States

El Paso

April 2, 1994

8.74 m (28 ft 8 in)

−1.2

Dwight Phillips

United States

Eugene

June 7, 2009

8.73 m (28 ft 7½ in)

1.2

Irving Saladino

Panama

Hengelo

May 24, 2008

8.71 m (28 ft 6¾ in)

1.9

Iván Pedroso

Cuba

Salamanca

July 18, 1995

8.66 m (28 ft 4¾ in)

1.6

Loúis Tsátoumas

Greece

Kalamáta

June 2, 2007

女子

Mark

Wind*

Athlete

Nationality

Venue

Date

7.52 m (24 ft 8 in)

1.4

Galina Chistyakova

Soviet Union

Leningrad

June 11, 1988

7.49 m (24 ft 6¾ in)

1.3

Jackie Joyner-Kersee

United States

New York

May 22, 1994

7.48 m (24 ft 6¼ in)

1.2

Heike Drechsler

East Germany

Neubrandenburg

July 9, 1988

7.43 m (24 ft 4½ in)

1.4

Anişoara Cuşmir

Romania

Bucharest

June 4, 1983

7.42 m (24 ft 4 in)

2.0

Tatyana Kotova

Russia

Annecy

June 23, 2002

7.39 m (24 ft 2¾ in)

0.5

Yelena Belevskaya

Soviet Union

Bryansk

July 18, 1987

7.37 m (24 ft 2 in)

N/A

Inessa Kravets

Ukraine

Kiev

June 13, 1992

7.33 m (24 ft 0½ in)

0.4

Tatyana Lebedeva

Russia

Tula

July 31, 2004

7.31 m (23 ft 11¾ in)

1.5

Olena Khlopotnova

Soviet Union

Alma Ata

September 12, 1985

7.31 m (23 ft 11¾ in)

−0.1

Marion Jones

United States

Zürich

August 12, 1998

年度最好成绩

户外男子

Year

Distance

Athlete

Place

1960

8.21 m (26 ft 11 in)

Ralph Boston ( USA)

Walnut

1961

8.28 m (27 ft 1¾ in)

Ralph Boston ( USA)

Moscow

1962

8.31 m (27 ft 3 in)

Igor Ter-Ovanesyan ( URS)

Yerevan

1963

8.20m (26 ft 11 in)

Ralph Boston ( USA)

Modesto

1964

8.34 m (27 ft 4¼ in)

Ralph Boston ( USA)

Los Angeles

1965

8.35m (27 ft 5 in)

Ralph Boston ( USA)

Modesto

1966

8.23 m (27 ft 0 in)

Igor Ter-Ovanesyan ( URS)

Leselidze

1967

8.35 m (27 ft 4½ in)

Igor Ter-Ovanesyan ( URS)

Mexico City

1968

8.90 m (29 ft 2¼ in)

Bob Beamon ( USA)

Mexico City

1969

8.21 m (26 ft 11 in)

Igor Ter-Ovanesyan ( URS)

Waldemar Stępień (POL)

Odessa

Chorzów

1970

8.35 m (27 ft 4½ in)

Josef Schwarz ( FRG)

Stuttgart

1971

8.21 m (26 ft 11 in)

Norman Tate ( USA)

El Paso

1972

8.23 m (27 ft 0 in)

Randy Williams ( USA)

Munich

1973

8.35m (27 ft 1/2 in)

James McAlister ( USA)

Westwood

1974

8.30 m (27 ft 2¾ in)

Arnie Robinson ( USA)

Modesto

1975

8.45 m (27 ft 8½ in)

Nenad Stekić (YUG)

Montreal

1976

8.35 m (27 ft 4½ in)

Arnie Robinson ( USA)

Montreal

1977

8.27 m (27 ft 1½ in)

Nenad Stekić (YUG)

Nova Gorica

1978

8.32 m (27 ft 3½ in)

Nenad Stekić (YUG)

Rovereto

1979

8.52 m (27 ft 11¼ in)

Larry Myricks ( USA)

Montreal

1980

8.54 m (28 ft 0 in)

Lutz Dombrowski (GDR)

Moscow

1981

8.62 m (28 ft 3¼ in)

Carl Lewis ( USA)

Sacramento

1982

8.76 m (28 ft 8¾ in)

Carl Lewis ( USA)

Indianapolis

1983

8.79 m (28 ft 10 in)

Carl Lewis ( USA)

Indianapolis

1984

8.71 m (28 ft 6¾ in)

Carl Lewis ( USA)

Westwood

1985

8.62 m (28 ft 3¼ in)

Carl Lewis ( USA)

Brussels

1986

8.61 m (28 ft 2¾ in)

Robert Emmiyan ( URS)

Moscow

1987

8.86 m (29 ft 0¾ in)

Robert Emmiyan ( URS)

Tsakhkadzor

1988

8.76 m (28 ft 8¾ in)

Carl Lewis ( USA)

Indianapolis

1989

8.70 m (28 ft 6½ in)

Larry Myricks ( USA)

Houston

1990

8.66 m (28 ft 4¾ in)

Mike Powell ( USA)

Villeneuve d'Ascq

1991

8.95 m (29 ft 4¼ in)

Mike Powell ( USA)

Tokyo

1992

8.68 m (28 ft 5½ in)

Carl Lewis ( USA)

Barcelona

1993

8.70 m (28 ft 6½ in)

Mike Powell ( USA)

Salamanca

1994

' 8.74 m (28 ft 8 in)

Erick Walder ( USA)

El Paso

1995

8.71 m (28 ft 6¾ in)

Iván Pedroso ( CUB)

Salamanca

1996

8.58 m (28 ft 1¾ in)

Erick Walder ( USA)

Springfield

1997

8.63 m (28 ft 3¾ in)

Iván Pedroso ( CUB)

Padua

1998

8.60 m (28 ft 2½ in)

James Beckford ( JAM)

Bad Langensalza

1999

8.60 m (28 ft 2½ in)

Iván Pedroso ( CUB)

Padua

2000

8.65 m (28 ft 4½ in)

Iván Pedroso ( CUB)

Jena

2001

8.41 m (27 ft 7 in)

James Beckford ( JAM)

Turin

2002

8.52 m (27 ft 11¼ in)

Savanté Stringfellow ( USA)

Palo Alto

2003

8.53 m (27 ft 11¾ in)

Yago Lamela (ESP)

Castellón de la Plana

2004

8.60 m (28 ft 2½ in)

Dwight Phillips ( USA)

Linz

2005

' 8.60 m (28 ft 2½ in)

Dwight Phillips ( USA)

Helsinki

2006

8.56 m (28 ft 1 in)

Irving Saladino (PAN)

Rio de Janeiro

2007

8.66 m (28 ft 4¾ in)

Louis Tsatoumas (GRE)

Kalamáta

2008

8.73 m (28 ft 7½ in)

Irving Saladino (PAN)

Hengelo

2009

8.74 m (28 ft 8 in)

Dwight Phillips ( USA)

Eugene

2010

8.47 m (27 ft 9¼ in)

Christian Reif ( GER)

Barcelona

2011

8.54 m (28 ft 0 in)

Mitchell Watt ( AUS)

Stockholm

2012

8.35 m (27 ft 4½ in)

Greg Rutherford ( GBR)

Chula Vista

2012

8.35 m (27 ft 4½ in)

Sergey Morgunov (RUS)

Cheboksary

户外女子

Year

Distance

Athlete

Place

1976

6.99 m (22 ft 11 in)

Siegrun Siegl (GDR)

Dresden

1978

7.09 m (23 ft 3 in)

Vilma Bardauskienė ( URS)

Prague

1979

6.90 m (22 ft 7½ in)

Brigitte Wujak (GDR)

Potsdam

1980

7.06 m (23 ft 1¾ in)

Tatyana Kolpakova ( URS)

Moscow

1981

6.96 m (22 ft 10 in)

Jodi Anderson ( USA)

Colorado Springs

1982

7.20 m (23 ft 7¼ in)

Valy Ionescu (ROU)

Bucharest

1983

7.43 m (24 ft 4½ in)

Anisoara Cusmir (ROU)

Bucharest

1984

7.40 m (24 ft 3¼ in)

Heike Drechsler (GDR)

Dresden

1985

7.44 m (24 ft 4¾ in)

Heike Drechsler (GDR)

Berlin

1986

7.45 m (24 ft 5¼ in)

Heike Drechsler (GDR)

Tallinn

1987

7.45 m (24 ft 5¼ in)

Jackie Joyner-Kersee ( USA)

Indianapolis

1988

7.52 m (24 ft 8 in)

Galina Chistyakova ( URS)

Leningrad

1989

7.24 m (23 ft 9 in)

Galina Chistyakova ( URS)

Volgograd

1990

7.35 m (24 ft 1¼ in)

Galina Chistyakova ( URS)

Bratislava

1991

7.37 m (24 ft 2 in)

Heike Drechsler ( GER)

Sestriere

1992

7.48 m (24 ft 6¼ in)

Heike Drechsler ( GER)

Lausanne

1993

7.21 m (23 ft 7¾ in)

Heike Drechsler ( GER)

Zürich

1994

7.49 m (24 ft 6¾ in)

Jackie Joyner-Kersee ( USA)

New York City

1995

7.07 m (23 ft 2¼ in)

Heike Drechsler ( GER)

Linz

1996

7.12 m (23 ft 4¼ in)

Chioma Ajunwa (NGA)

Atlanta

1997

7.05 m (23 ft 1½ in)

Lyudmila Galkina (RUS)

Athens

1998

7.31 m (23 ft 11¾ in)

Marion Jones ( USA)

Eugene

1999

7.26 m (23 ft 9¾ in)

Maurren Higa Maggi ( BRA)

Bogotá

2000

7.09 m (23 ft 3 in)

Fiona May (ITA)

Rio de Janeiro

2001

7.12 m (23 ft 4¼ in)

Tatyana Kotova (RUS)

Turin

2002

7.42 m (24 ft 4 in)

Tatyana Kotova (RUS)

Annecy

2003

7.06 m (23 ft 1¾ in)

Maurren Higa Maggi ( BRA)

Milan

2004

7.33 m (24 ft 0½ in)

Tatyana Lebedeva (RUS)

Tula

2005

7.04 m (23 ft 1 in)

Irina Simagina (RUS)

Sochi

2006

7.12 m (23 ft 4¼ in)

Tatyana Kotova (RUS)

Novosibirsk

2007

7.21 m (23 ft 7¾ in)

Lyudmila Kolchanova (RUS)

Sochi

2008

7.12 m (23 ft 4¼ in)

Naide Gomes (POR)

Monaco

2009

7.10 m (23 ft 3½ in)

Brittney Reese ( USA)

Berlin

2010

7.13 m (23 ft 4½ in)

Olga Kucherenko (RUS)

Sochi

2011

7.19 m (23 ft 7 in)

Brittney Reese ( USA)

Eugene

2012

7.15 m (23 ft 5¼ in)

Brittney Reese ( USA)

Eugene

10词条图册

网址:跳远 http://mxgxt.com/news/view/937440

相关内容

世界十大著名跳远运动员陈哲远梁洁 沉浸式跳舞

大梦归离全员跳舞 远文其详

世锦赛摘金,中国跳远写下崭新篇章

王嘉男:带着中国红 跳到更远的地方

王嘉男跳远摘金,“惊人一跃”后的卫冕之战

田径男子跳远 破亚洲纪录 王嘉男夺冠

如果一个有轻功的人去参加跳远、跳高比赛能不能破世界纪录夺冠?

东西问·人物|跳远冠军王嘉男:8.36米的绝地反击

黄常洲夺牌成田径新星 中国跳远里约满额参战