国企职员内部的称呼模式研究

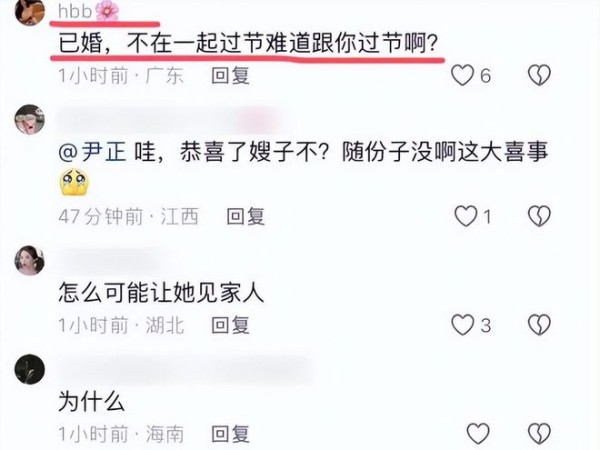

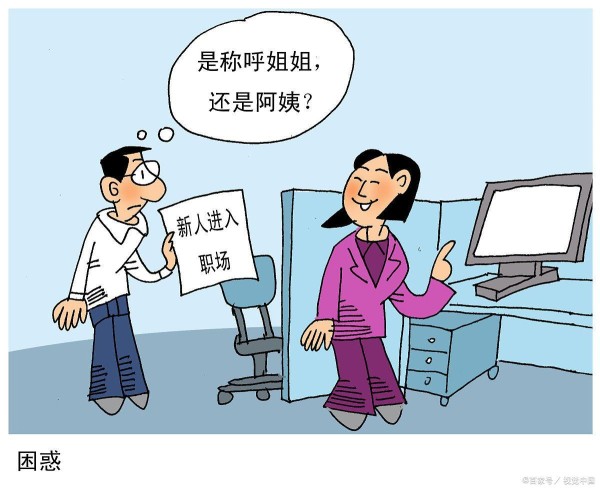

一方面,称呼语的选用受到多种社会因素的影响,如权利、等级、亲疏关系、交际场合等;另一方面,称呼语是人际交往的先导,能标识人们的社会地位,传递交际双方的思想感情,反映与构建人与人之间的社会关系。随着中国经济的飞速发展,中国国有企业生产规模不断扩大,国企员工之间如何使用称呼语以达到理想的交际效果,同时营造和谐的企业语言文化,这也成为企业发展需要考虑的一个问题。本研究选取北京市六家国有企业员工为调查对象,考察国企员工称呼语的使用情况。

一、研究背景

社会语言学家早在20世纪五六十年代就开始对称呼语进行研究。国外学者如Brown和Gilman(1960)提出多种欧洲语言中单数第二人称代词的尊称V与非尊称T的选用受“权势”(power)和“同等”(solidarity)两个因素制约。“权势”指不对称的或有等级性的纵向人际关系,“同等”即亲疏关系,指人们之间横向的社会距离。Brown和Ford(1961)将上述两个概念改为“地位”(status)和“亲疏”(intimacy)。

国内学者祝畹瑾(1990)仿效Ervin-Tripp(1972),结合汉语和中国文化自身特点,为人们如何选用汉语称呼语绘出一份计算机流程图,并将汉语称呼语分为六类:① 亲属称呼语;② 特殊亲属称呼语;③ 姓名;④ 通用称呼语;⑤ 职衔;⑥ 零称呼语。其中,特殊亲属称呼语即拟亲属称呼语,又称假亲属称呼语,指用来称呼非亲属的亲属称呼语。例如,使用“哥”“姐”称呼没有亲属关系的人。这种特殊的称呼现象在汉语社交称呼行为中尤为普遍,是汉民族社交称呼行为的重要方式之一。在拟亲属称呼研究方面,国内学者分别从共时与历时两个层面对其进行过研究。在共时层面,潘之欣和张迈曾(2001)以天津市某工厂与某建筑设计院为调查对象,发现汉语拟亲属用法既可以表现谈话双方的亲密关系,也能够向年长者表示尊敬。齐沪扬和朱琴琴(2001)对上海市徐汇区大中小学生称谓语使用情况进行了调查,发现亲属称谓正在向非亲属称谓渗透。张立丹和张希玲(2006)探讨了拟亲属称谓习俗的文化功能。例如,拉近社交距离,增强交际效果,体现中国传统文化精神等。Liu(2009)对北京市四个服装商场的售货员对顾客使用汉语称呼语的情况进行了调查,揭示出名词称呼语的多样性与拟亲属称呼的主导性为汉语社会称谓语的两大特点。在企业方面,马丽丹(2010)对河南某公司内部称呼语的使用情况进行了调查,发现员工之间趋于使用拟亲属称呼方式称呼同事,以寻求更加友好的工作关系,营造和谐的工作氛围。这些研究揭示了拟亲属称呼语在日常工作生活中起重要作用。在历时层面,吴慧颖(1992)探讨了中华人民共和国成立以来拟亲属称呼的详细变化过程。潘攀(1998,1999)分析了汉语亲属称呼语在遵循亲密和尊敬原则下的泛化和简化现象。马宏基和常庆丰(1998)探讨了亲属称谓语外化的文化、经济与语言学机制,并指出外化后的亲属称谓语在日常交际中起着不可替代的作用。

国际上,聚焦企业员工内部称呼模式的研究也为数不多。Morand(1995)对美国企业称呼语的使用情况研究表明,上下级之间直接称名(First Name)的称呼方式对企业文化与发展有积极的影响。目前,国内对国企员工间称呼模式的研究亟须加强。国企内部员工之间如何称呼对方?拟亲属称呼语的使用频率如何?称呼语的选用与称呼者的态度、年龄、性别、权势等级、社交情景等因素之间有怎样的关系?这些问题均待深入研究。本研究以“权势和同等”为理论框架,考察了北京地区六家国有企业员工之间的称呼模式,下文将重点讨论“×哥/姐”(含姓名+哥/姐、姓+哥/姐、名+哥/姐等)拟亲属称呼模式在国企员工间的使用现状。

网址:国企职员内部的称呼模式研究 http://mxgxt.com/news/view/909936

相关内容

企业管理人员职业生涯高原研究日本企业的管理模式

网红直播带货模式研究开题报告

我国体育明星商业化运作模式研究

研究:69%的企业数据丢失归因于员工离职

蚌埠市A众创空间运营模式研究

国内明星旅行类真人秀节目叙事模式研究

电网企业与公安机关和武警部队的合作机制研究

为什么读研期间,有的研究生和博士称呼自己的导师为“老板”?这是一种什么样的关系?

对中超联赛国内球员转会制度的研究