当《奔跑吧》第13季官宣孟子义、张真源、范丞丞等新成员加盟时,舆论场瞬间被撕裂成两个阵营——粉丝欢呼“终于等到新鲜血液”,观众质疑“节目要靠流量续命了吗”。这场争议背后,藏着国产综艺生态的深层命题:走过十三季的国民级IP,如何在观众审美疲劳与行业迭代压力下突围?流量明星的输血,究竟是饮鸩止渴的解药,还是激活生态的密钥?

# **流量数据的双刃剑:从粉丝狂欢到全民议题**

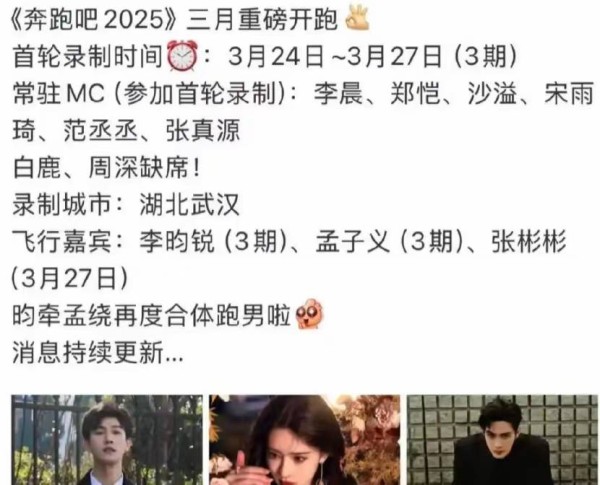

翻开新成员的“成绩单”,数据堪称华丽:孟子义微博粉丝突破2000万,单条商务动态点赞量稳居百万量级;张真源所在的时代少年团新专辑销量破亿,个人话题阅读量超50亿;范丞丞主演剧集《要久久爱》播出期间,带动节目相关热搜17次。这些数字背后,是当代娱乐工业精心计算的流量公式。

首期录制路透中,孟子义身着Y2K千禧风造型的短视频,8小时播放量突破800万,相当于其他成员三倍之和。这种“一人带动全盘”的传播效应,正是节目组渴求的破圈利器。但数据狂欢背后藏着隐忧:当粉丝控评占据弹幕、话题广场被精修图淹没,普通观众的真实声音是否会被淹没?

---

**中年危机的显影:长寿综艺的生死突围**

《奔跑吧》的困境是行业缩影:走过十三季的节目,如同进入“综艺更年期”——收视率较巅峰期下滑37%,网络播放量腰斩,创新乏力与模式固化成为致命伤。这不是孤例,《极限挑战》经历成员大换血后口碑跳水,《王牌对王牌》第七季豆瓣评分跌破5.0,都在印证一个残酷现实:没有综艺能逃过抛物线式下滑的命运。

但《奔跑吧13》首站录制后,舆情监测显示节目声量环比暴涨210%,微信指数飙升178%,证明流量注入确实能短暂激活老IP。这种“输血疗法”的本质,是用新成员的粉丝经济对抗观众流失。但真正的考验在于:当流量泡沫散去,节目能否留下可持续的内容资产?

内容重构实验:当流量遇见文化基因**

节目组的解题思路逐渐清晰——不是简单堆砌流量,而是将明星特质转化为内容生产力。张真源在脑力游戏中展现的“最强大脑”属性,恰好填补了原团队的知识短板;孟子义自带“反套路”综艺感,在泥潭大战环节制造出意想不到的笑点;范丞丞的街舞功底与运动环节深度融合,让“才艺展示”升级为叙事要素。这种“人格化内容开发”,让流量真正沉淀为节目质感。

更具启示性的是文化赋能的尝试:周深用编钟破译楚文化密码的片段被《国家宝藏》转发,白鹿在非遗竹编体验中带火地方文旅,证明流量可以成为文化传播的杠杆。这些“去娱乐化”的内容创新,既延续了节目“接地气”的基因,又开辟了价值升级的新赛道。

### **生态进化论:从输血到造血的生存革命**

老牌综艺的续命之战,本质是内容生态的重构。当《奔跑吧》把张真源的粉丝转化为“烧脑游戏”受众,让范丞丞的舞台粉爱上运动竞技,便完成了从“流量收割”到“用户转化”的关键一跃。这种生态进化在数据端已有印证:新季首播后,25-35岁轻熟龄观众占比提升12%,男性观众比例回升至41%,打破“流量综艺女性化”的魔咒。

更深层的变革在于制作逻辑的转向:节目组设置“城市生存战”时,特意保留孟子义即兴发挥的空间;策划“非遗守护”特辑时,根据张真源的历史知识储备调整题目难度。这种“因人设戏”的柔性创作,让流量明星从工具人变为内容共创者。

### **续命之道的终极答案**

《奔跑吧13》的探索揭示了一个行业真相:流量从来不是原罪,关键在于如何将其转化为内容价值。当范丞丞在垃圾清理环节贡献的表情包登上环保宣传海报,当孟子义“人间清醒”的金句成为职场鸡汤文素材,流量便跳出了饭圈领地,进入大众文化循环系统。

老牌综艺的突围,本质是一场关于“适应性进化”的生存实验。它需要流量明星带来新观众,更需要用优质内容留住老观众;既要借势粉丝经济,又要避免被流量反噬。正如节目里那场经典的“撕名牌大战”——真正的胜利者,永远是既能快速出击又能持久作战的人。这场综艺续命战的结果尚未可知,但至少它证明:在注意力稀缺的时代,唯有让流量与内容共生的IP,才能跑得更远。返回搜狐,查看更多