短视频冲击下的电影业:情感拿捏成焦点,故事演绎全变

电影创作的新方向:情绪满足还是艺术价值

电影市场的变局

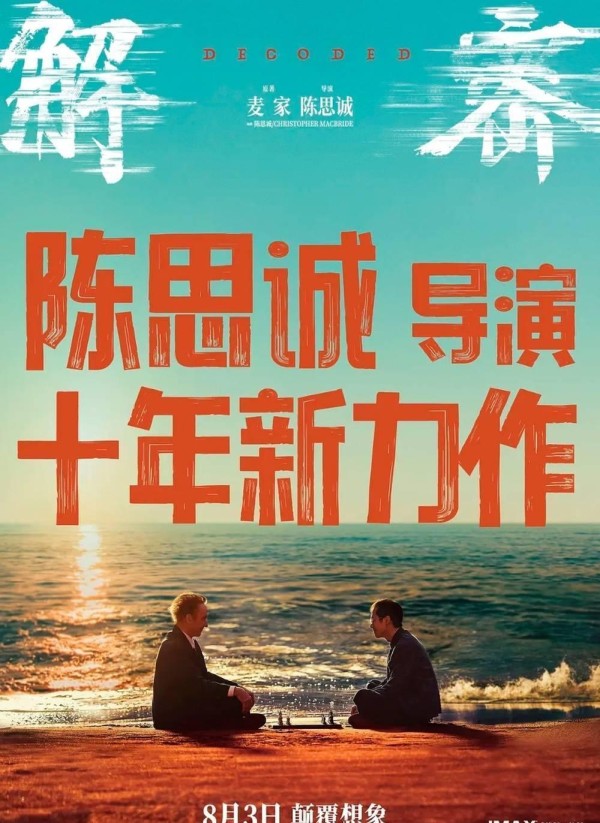

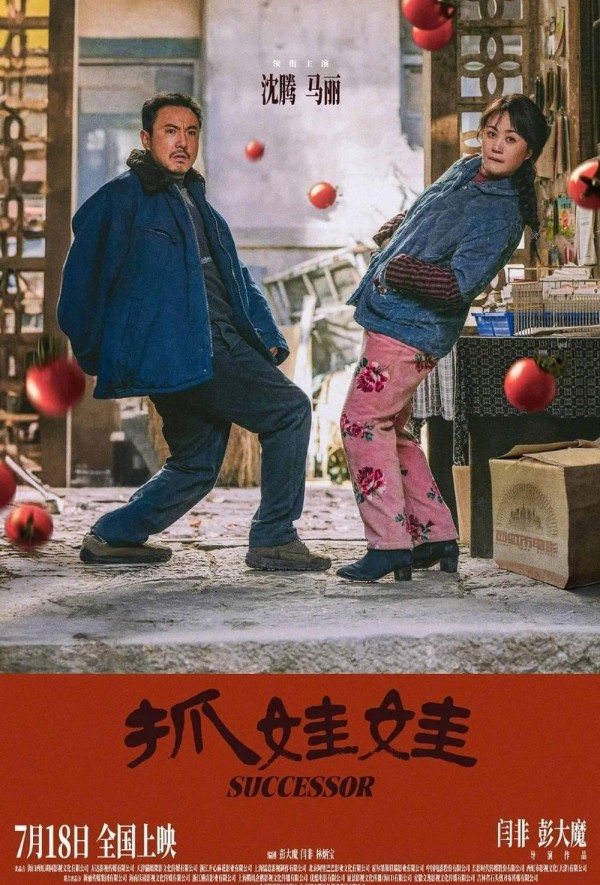

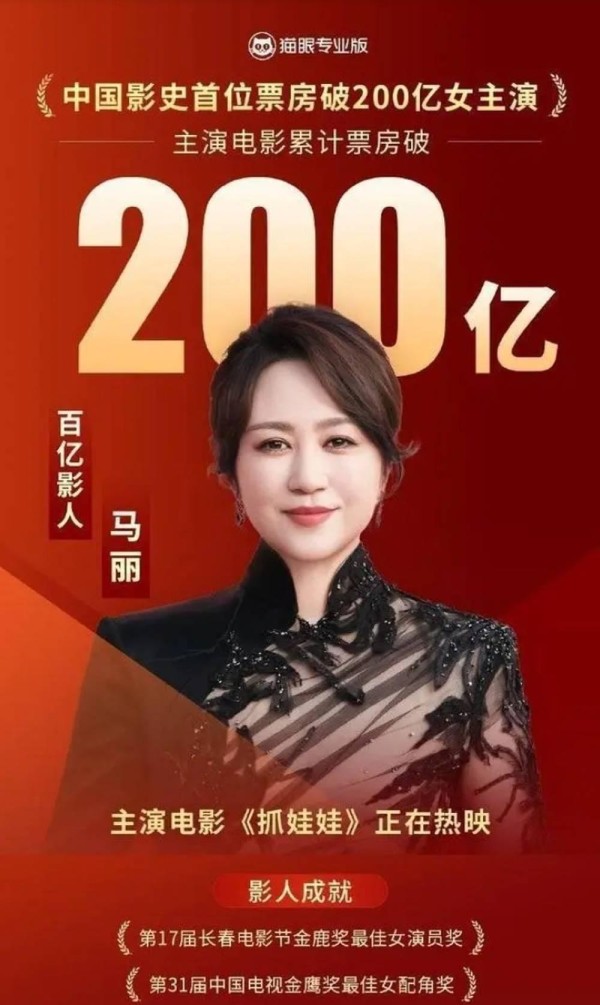

近期中国电影市场呈现新的趋势。暑期档电影总票房已破80亿元大关。热门影片多由"个人IP"主导,如沈腾、马丽、陈思诚等电影人主演、编导的作品,收获巨大票房。这些电影人不再局限于单一角色,而是集多重身份于一身,精于把握市场脉搏和观众情绪。与此传统创作型电影人相对退出主流。

商业化电影人的崛起

不同于单纯的流量明星,这些具有商业价值的电影人往往拥有演员、编剧、导演等多重身份。他们更注重电影的商业模式,形成了成熟的操作手法。以沈腾、马丽的"麻花喜剧"为例,两人从剧场走向春晚和电影大银幕,塑造了广为人知的"IP"。陈思诚则通过打造"唐探宇宙"及培养年轻导演,持续维护其在悬疑片领域的影响力。这些电影人不断刷新票房纪录,彰显了强大的号召力。

短视频时代的影响

短视频作为当下的主流生活方式,必然会影响观众接受影视作品的方式和习惯。短剧的突然走红,即是短视频时代的"副产品"。它以更快的节奏和强烈的情绪刺激,试图吸引被"信息快餐"所"投喂"的观众。这些电影人也开始将短视频的特征注入大银幕作品。与过往相比,他们的电影节奏更快,情节反转更多,营销也更加注重网络话题。

情绪满足与艺术价值

这种以"情绪价值"为核心的创作模式,的确为观众提供了无脑欢乐、爽快刺激的体验。但与此也引发了争议。例如,《默杀》被指过度炒作社会话题,安排反转剧情过多;《热辣滚烫》也因营销手法受到质疑。电影导演陆川曾批评"麻花的低质强碱性搞笑片"统治市场,这反映了部分观众和创作者的担忧。

电影创作应注重内容品质

电影创作不应舍本逐末,对"情绪价值"的过度追求也可能导致对观众情绪的肆意操控。归根结底,电影的艺术价值和社会价值应该是评判标准的核心。电影不能仅满足当下的消费需求,更要传递积极向上的价值观。短视频时代下,电影人应吸收新媒体的创新元素,但同时也要注重内容的深度和品质。

数据支撑初显成效

数据显示,今年暑期档热映影片《抓娃娃》在短短21天内累计票房就突破26亿元,创下单片单日超1亿元的佳绩。而陈思诚参与的《默杀》,更是成为暑期档前半期首部票房破10亿元的影片。这些数据充分说明,观众对此类强调"情绪价值"的电影作品反响热烈。但电影艺术与商业价值的平衡并非易事,部分作品在营销过度,忽视内容深度。

事例佐证争议焦点

以《一闪一闪亮星星》和《热辣滚烫》为例,这两部影片均具有"虐"和反转的特点,在营销中大量利用这些"卖点"。《热辣滚烫》因过度突出"减肥"等话题,更是被部分观众认为流于表面。类似的争议也曾出现在开心麻花的喜剧作品中,被指"含腾量"过多。这凸显了电影创作不应沦为单纯的"情绪价值"满足,而是要注重深度和内涵。

满足需求与传递价值并重

电影市场的变局折射出观众需求的变迁。商业化电影人凭借对市场和情绪的精准把握,掌控了票房话语权。但电影创作不能舍本逐末,对"情绪价值"的追求也不能演变为对观众情绪的肆意操控。电影应该在满足观众需求的基础上,突出艺术价值和社会价值,这才是电影发展的正确方向。

那么,在短视频时代下,电影人应如何平衡情感体验与内容深度?观众又期待从电影中获得什么样的价值呢?欢迎大家在评论区畅所欲言,互相交流看法。

网址:短视频冲击下的电影业:情感拿捏成焦点,故事演绎全变 http://mxgxt.com/news/view/1336750

相关内容

网红经济热潮下,短视频为何成为网络视频推广的焦点?微博的三次短视频冲锋

《父爱如山》东方电影频道播出 李雪健深情演绎

影视寒冬下的生存法则,电影行业的自我救赎与网络短剧的崛起

短视频风靡,影视圈如何“抖”出新机遇?

明星下沉网红上升,短视频时代的网红业态变革

深度直击:影坛大咖疑似情感风暴致婚姻危机,电影情感大师视频

短视频行业大揭秘

你被“小帅”“小美”骗过点开电影解说短视频吗?

你被“小帅”“小美”骗过 点开电影解说短视频吗?