3月10日,周杰伦澳门“输光10亿”事件一夜间炸裂全网,登上热搜榜首。评论区瞬间热闹非凡,一部分网友悲痛不已:“一代天王就这么毁了?”也有一些人保持冷静,质疑道:“这消息太离谱,营销号造谣吧?”

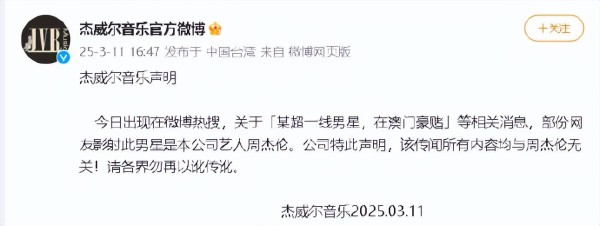

第二天,周杰伦的公司迅速辟谣,声明“所有传闻均与周杰伦无关!”并且周杰伦自己也通过晒出录音室照片回应,配文“Work hard, Play hard”,用实际行动打脸了这些谣言。好友刘畊宏更是调侃道,晒出周杰伦在厦门跳操的现场图,“制衡一下奇怪热搜”。然而,网友们的疑虑并未消散:这样的荒唐谣言为何一夜之间席卷网络?幕后又是谁在推动?

1. **谣言产业链浮出水面:旧谣新炒**

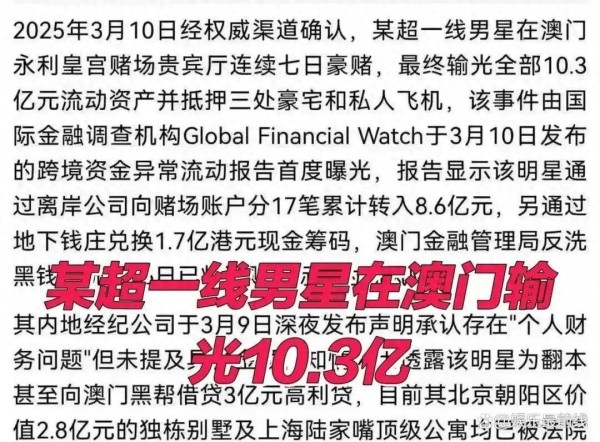

去年10月,关于“某Z姓男星澳门输20亿”的传闻就曾被营销号炒作过一次。这次,谣言升级了,金额被精确到了“10.3亿流动资产”,并且以“国际金融调查报告”和“澳门金管局高风险标记”等虚假细节进行包装,甚至伪造了“经纪公司承认财务问题”的声明。但经查证,所谓的“Global Financial Watch”完全是虚构的,澳门官方从未发布过相关风险提示。

2. **流量密码:天价数字与明星赌博**

造谣者深谙传播心理学,利用“超一线男星”的模糊指代蹭周杰伦的国民度,用“10亿”“私人飞机”等吸引眼球的关键词,再加上“七天豪赌”和“抵押资产”等狗血剧情,迅速勾起网友的八卦欲望。这类谣言的套路基本统一:“顶流负面行为 夸张数字”,成本低,传播快,吸引力强,已经成为黑产的常见操作手法。

3. **平台算法推波助澜,辟谣难追**

微博CEO王高飞曾转发一篇AI分析报告,揭示了谣言的源头,但话题的热度已经远远超过了辟谣的效果。平台的算法偏爱争议性内容,这导致了“谣言—辟谣—二次传播”的恶性循环,最终让流量收割者赚得盆满钵满,而明星和公众成为牺牲品。

1. **窥私心理作祟**

公众对明星私生活的强烈好奇心使得谣言有了滋生的土壤。即便明知消息可能不实,很多人依旧抱着“万一是真的呢”的心理,转发谣言,间接助长了其传播。

2. **数字游戏:伪真实感的制造**

将金额精确到“10.3亿”,虚构权威机构“Global Financial Watch”,甚至伪造专业术语(如“跨境资金异常流动报告”),这些细节都使得谣言看起来更具可信性,误导了缺乏辨识力的网友。

3. **情绪化传播:从质疑到“审判”**

部分网友对明星有天然偏见,看到负面传闻时就急于下结论,甚至喊出“无风不起浪”的口号。正是这种情绪化的判断,成了谣言快速传播的燃料。

1. **第一刀:营销公司操盘**

地下营销公司批量制造谣言,通过大量小号分发,再以“爆料”形式将其送给自媒体,整个过程明码标价,一条龙服务。

2. **第二刀:自媒体炒作**

为了赚取流量,一些自媒体故意模糊信息来源,夸大细节,将“网传”变成“曝”或“实锤”,甚至篡改聊天记录“佐证”谣言,从而进一步煽动舆论。

3. **第三刀:黑公关精准打击**

商业竞争对手或黑公关可能借机利用这些谣言来打击明星的商业价值,或者为了转移公众注意力,从而为其他热点制造噪音。

4. **治谣对策:三大破局之法**

- **平台责任:给算法装上“谣言过滤器”**

微博已经引入了AI识别技术(如DeepSeekR1),但这种技术需要进一步改进,尤其是在热搜机制中增加对真实性的判断,降低未经验证信息的排名。

- **法律重拳:让造谣者付出代价**

根据《网络安全法》和《民法典》,应当对恶意造谣者追究刑事责任,并且支持明星进行高额索赔。2023年某女星起诉造谣账号并获赔100万元,便是一个典型案例。

- **公众觉醒:从“吃瓜群众”到“理性公民”**

遇到争议性消息时,先问自己三个问题:信源是否可靠?证据是否确凿?逻辑是否自洽?少一次盲目转发,就少一次对谣言的助推。

周杰伦事件再次警示我们:在信息传播迅速的时代,谣言有时比真相跑得更快,但它永远跑不远。与其被情绪左右,盲目“吃瓜”,不如保持理性,追问事实真相;与其被“顶流崩塌”的剧情吸引,不如看看背后是谁在操控流量的镰刀。毕竟,下一个被造谣的人,可能就是我们自己。返回搜狐,查看更多