华语乐坛完犊子?扯淡,好着呢!

某音乐盛典评选出的一份年度十大热歌榜单引发网友热议。杨坤发了条微博说:“我曾经说过,这个时代在进步,可是音乐至少倒退了十年,昨天,我忽然发现我错了,说的太保守了。”网友们说,华语乐坛倒退十年,还有这种好事!于是#华语乐坛#、#十六年前的华语乐坛有多疯狂#和#21年前的华语乐坛有多热闹#等话题登上了热搜。

生于华语乐坛神仙打架的时代,却苦于活在菜鸡互啄的岁月。音乐榜单上全是口水歌,抄袭作品通过各种渠道广为流传,好歌却无人问津,当今的音乐市场真的乱象丛生,劣币驱逐良币?本刊邀请了众多音乐界资深人士探讨了这一话题。

华语乐坛真的完了吗?

“十大热歌”真的代表不了乐坛

近两三年,几乎每年都有网友在感慨“华语乐坛真的要完蛋啦!”,充斥着土味、抄袭、伪古风、裁缝和低质量翻唱作品,很多人想不明白,为什么新出的歌每首都要有说唱段落或者无端端飙高音?要不就是硬加古风、加戏腔,能出圈的高质量歌曲只有影视OST。

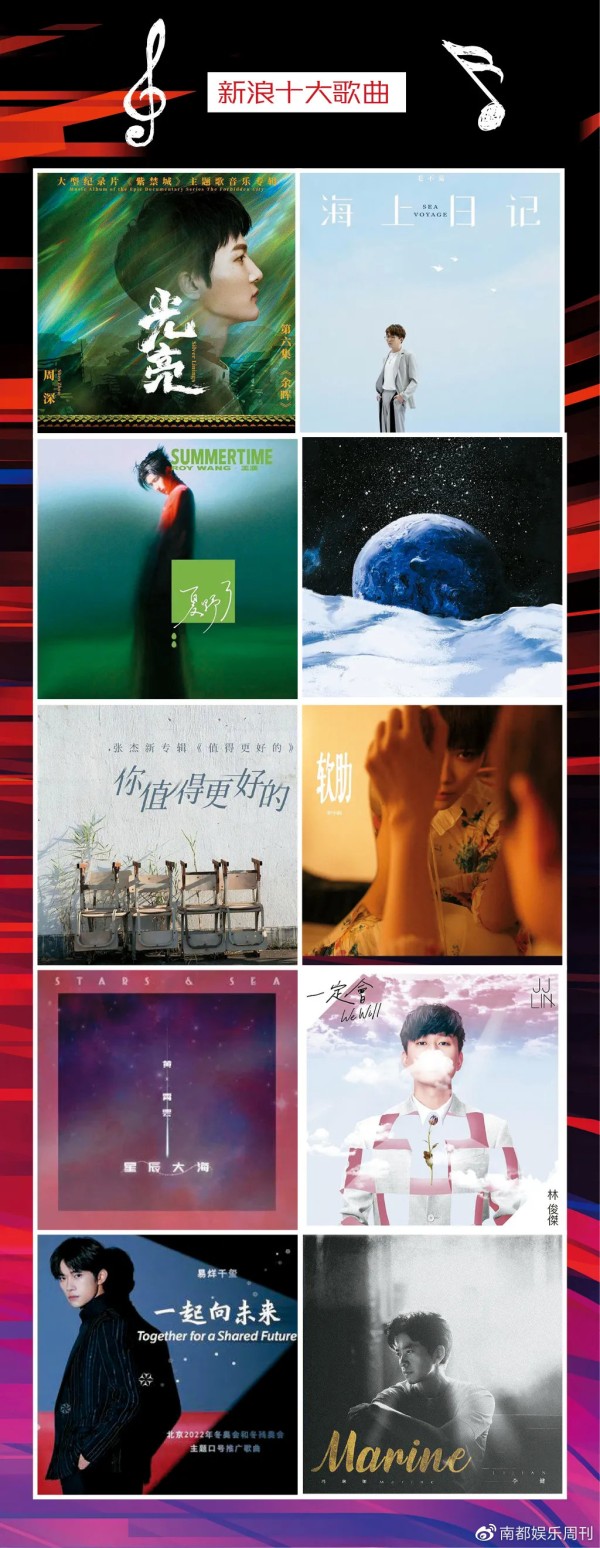

然而本刊这次采访的所有业内大咖都不认同这一观点,谭维维音乐制作人、共维音乐创始人刘迦宁觉得华语乐坛正处在青少年往壮年的过渡阶段,正不断地学习、领悟、传承和自我认知的努力成长中。而这个盛典选出的十大热歌,顾名思义是年度最被大众喜欢、使用率收听率都很高、流量赚钱都很多的歌曲,从娱乐和商业的维度理解和评判一点毛病没有。但是仅能代表“热歌”的维度,不要忘了盛典还有十大金曲呢,还有最受欢迎呢,还有最佳呢,都是平台在音乐娱乐领域不同角度不同维度的态度和观点。

同样,星海音乐学院黎蕾老师也认为,随着自媒体的发展,音乐人宣传的方式越来越多,通过不同的渠道出现的华语艺人更多元化,其实是华语乐坛更加繁荣的景象,到了百家争鸣的阶段。她举例说,经常上演的音乐剧、歌剧等艺术表现形式,受众面就相对来说比较窄,部分大众不愿意去听或者还欣赏不了,这是正常现象。但是不能说因为部分大众目前还欣赏不了,就不应该存在,每种艺术形式能发挥作用影响到不同审美阶段的人就体现它的价值了。中国现在好的作品源源不断,速度和传播能力是远胜于任何时代的,可以不同阶段不同程度影响到大家,是好的现象。

很多时候我们往往过于看重大众文化中流行的那一部分,在以往来说,这或多或少是可行的,但如今网络时代,“热门”这个词或许可以概括时代特征,但放到行业观察的角度,就不太准确了。毕竟,这二三十年,传播机制已经发生了很大的变化。

为什么这个榜单能引发热议?

传播渠道和评选机制已经发生了改变

很多时候我们会混淆一个概念,“热门”与“受欢迎”与“好”,就像电影一样,我们总是固执地认为,好电影就应该受欢迎,就应该变成热门电影取得高票房,其实这是一种错觉,现实也一直不断地告诉我们这样的理解偏差。

音乐也是如此,乐通文化和音乐人网版权运营负责人加一便提出了“概念混淆”这一说法,他觉得很多基于这个榜单的讨论其实都基于好歌的定义去讲的,每个人对于好歌的定义是不一样的,但是所谓的热歌就是主流歌曲,覆盖市场大众,符合当下市场主流,这只是群体公约数而已。

但什么是好歌?为什么大家会觉得热歌就是好歌?其实还是时代的变化,二三十年前传播渠道和评选机制的话语权都集中在一些专家评委、专业经纪公司、版权公司手里,在当时热歌和好歌基本上是画等号的,掌握好歌标准话语权的人跟掌握当下市场热歌的人是同一批人,他们在制定行业标准、工业产品标准。在现在这个时代,标准产生了分离,普通大众也没有能力和时间分辨那么多榜单究竟要去听谁的,有些是被动听歌,有些是主动听歌,自然会产生很多分层。

加一说,用某个细分领域的发声去代表整个市场,是一种偏颇的,被蒙蔽了双眼的说法。

MGOO热单社区主理人曾咏泉和媒体人、音乐人蒋明也呼吁大家以更平和的心态看待这个榜单,公众对平台的期待可能太高,所以会产生落差。而蒋明更是举例说,自己小时候的年代假如说也以数据来衡量歌曲的话,可能那个年代很多歌曲比这个榜单上的歌要更庸俗化一些。

但是否“存在”即是“合理”,那还得两说,当传播机制发生了变化,流量占据主导地位,反过来当然也会影响到创作者的创作方式。如果计算、模仿和“抄袭”成为主流,产业偏斜严重,那么势必会对这个行业带来一定的影响。

“我觉得我们的责任是去宣导,让听音乐的人更理性地看待这样的时代现象,多了解这些问题背后的原因,其实很多都是商业化操盘的结果。”曾咏泉说。

音乐质量是否真的下滑?

潮流反过来也会影响创作者

杨坤不是第一个抨击乐坛现状的大牌歌手,郑钧就在《今夜九点见》中说过“流行的歌虽然火,但是我一听这就是屎啊,它是屎,你非说它火,说它好,那我也没办法。”

追求流量的时代,造就了强大的消费速度,也涌现出一大波粗制滥造的作品。眼下不少流行歌手都被吐槽所有歌都要带Rap、加电音、拼接散装英语。还有一些矫揉造作的伪古风歌,故弄玄虚,词不达意。

同是神曲,不少网友觉得十几年前的《求佛》吊打如今的口水歌,至少歌曲耳熟能详,是歌手原创的作品,现场也很能打。当今的网络歌手不懂乐理不会唱歌更不会原创,脱离修音根本没法听,歌曲也没有那么高的国民度。

对于音乐质量是否下滑的话题,曾咏泉认为,实际上好的音乐是越来越多的,并没有下滑,在他接触的音乐人和作品当中,不乏有很多优秀的,只是很多人对华语乐坛的认知可能还停留在2000年左右的状态。当时的宣发推广掌握在少数人手中,作品也比较产业化,精细度有唱片工业标准,所以出来的作品都是好歌及热歌。现在市场更多元了,不能单看一个平台,大家也可以留意一下中国金唱片奖和其他榜单。“听音乐就像美食的味道一样,自己喜欢就好,不同人之间品味差别很大。”

而蒋明则持反对意见,“有一些作品数据声称超越了周杰伦,但是听着就是狗屁不通,不知道在写啥,把歌词当做范文来朗读都不知道在写什么,只有句子没有整体。”

蒋明举了《娱乐至死》的例子,它里面提到了从众意识,“如果你没有融入众人里面的话,你就没有安全感,特别是对没有辨识能力的人,在从众的环境里是非常安全甚至舒适的状态。”

也就是说,这个行业从创作者到听众往往都不可避免地会停留在舒适圈里,创作者流行写简单的歌,听众赶着“听流行”的潮流,尤其是视频网站兴起后,音乐成了背景音乐,成了附属品,人文与质量这两个词已经很少有人再提及了。

“听说现在一天差不多有一两百张专辑发出来,当时听到这个数字觉得很惊讶,可能很多人都觉得做音乐能捞到钱,而且也是比较时髦的东西,于是有很多人在做推手。”总是精雕细琢几年才发一张专辑的蒋明这么感叹,“过去的烂歌火起来,演唱者其实会不好意思的。”

短视频平台真的带来很大冲击?

音乐人的机会以及资本更直接的推力

有网友说这个榜单的“年度十大热歌”基本等同于“抖音十大热歌”,短视频平台的影响力为何如此之大?

对于此事,大家的看法基本一致,对于大众而言,短视频平台或多或少地会影响大众的听歌趣味,只是加一、曾咏泉和黎蕾对此事持乐观态度,“现在很多音乐人可以通过B站和抖音等平台建立话语权,体现专业能力,这是个好事情。”“平台搭建会先放大再进行标准化。”“随着时代的发展,应该会有不同的传播渠道,形式只会越来越多,越来越丰富。”

而蒋明和和刘迦宁的看法则没那么乐观,蒋明所担心的是各类推手,“帮你涨粉涨点击量,谁去评判这些歌好与不好呢,其实没有。”而刘迦宁则是担心创作,“我认为短视频的出现,把歌也变短了,把本来就不认真听歌的时代弄得更不认真听歌了,在短视频平台里一首歌有一句歌词或一句旋律打动人就行了,其他的什么编曲、制作、录音、混音都是配搭,并不重要。”

不可否认的是短视频平台的流行使得音乐人创作的门槛降低了,以往是精英阶层的精挑细选,如今是人人都有展示的机会,时代的改变也带来了衡量标准的改变,这样的改变带来的结果好坏目前还没有办法下一个比较完全的结论,每个人都在摸索之中。

原创音乐厂牌主理人啊火(化名)分析说,短视频平台是通过数据算法的传播平台,是比较冷酷的数据算法推送人群,没有识别好与不好的内容功能,只看数字,这样会导致你的内容再好也得不到传播,除非用资本买,这是他们赚钱的方式。另外一种情况是音乐人已经很有名气,那平台会推送流量。啊火发现短视频平台有很多陪伴型的音乐人靠翻唱聊天陪伴用户,当然音乐业务高低好坏都有,这需要大家自己来鉴别。还有很多音乐教育者在那瞎说,一点都不科学,那种看着就很好笑也很气人。毕竟学歪了真的是误人子弟。

华语音乐的未来?

创作出让自己不羞愧的音乐

很多走红的音乐人被diss掌握了流行密码,大众喜欢什么就制作什么,不注重质量只为赚钱,一首歌就写个主旋律,和声、配器编配、混音都是敷衍了事,写歌全按套路,作品越来越口水。

在这样的情况下会引来不少人对创作的质疑,但实际上,至少在本刊记者采访的音乐人中,大家不约而同地提到了创作的纯粹性,“真的想做音乐应该屏蔽掉外界的诱惑,不要去管这些数字,只要你的音乐被后来人听到不羞愧,你只管做你自己的。”蒋明说。

2011年《麦王争霸》冠军冯博也大致认同这样的纯粹性,他甚至觉得创作最困难的地方就在于外界的影响,“总有人告诉你应该要这样做那样做,如果不是的话市场将不会接受这样的作品。作为一个创作人,如果你总想着市场,如果你自己都不相信自己的作品,你如何让别人、让市场相信你呢?”

大多数人都希望自己的作品能够受到更大群体的欢迎,这其实不是件“难以启齿”的事情,因为“红”往往代表着“知音”的广泛,是人们对于你创作成果的鼓励,但很多人往往把这个道理本末倒置了,不是创作出作品之后希望“红”,而是因为希望“红”而创作出迎合大众潮流的作品。

对此,从乐队bass手转换到乐队经纪人、厂牌管理者的啊火,对于音乐人的建议是多学习做有创意有想法的音乐,毕竟做音乐人和做明星是不同的工作和方式。“像很多话剧演员做了很多很多年依然是没有变成明星,但她们的业务是非常棒的。这是两种目标。”

或许我们的问题就是,想做明星的太多,而演员则太少。

但我们也不必悲观,至少在受访的诸位中,大家一致看好未来的华语乐坛,加一觉得问题是暂时的,“一个市场泡沫以后回归到理性经营,好的作品会留住、被分析、被超越,不好的作品会被淘汰。哲学上这叫螺旋级上升。”而曾咏泉更是觉得,随着AI作词作曲工具的出现,音乐人创作的门槛会重新抬高。毕竟,“如果音乐人干不过AI的话,在行业里没办法生存。”

或许利好消息还有国家反垄断法,还有美育教育加强后的音乐素养提高,还有平台自身的调整趋势。乐坛的好坏永远是创作者与听众共同助力的结果,而不是一个颁奖礼,或者几首歌。

结语

现在大家生活压力大,学生课业重,社畜工作996甚至007,没有这么多时间去听歌,接触音乐作品的渠道也有限,更没有时间和精力去挖掘好作品,所以听歌几乎是平台和媒体推荐啥就听啥。热榜音乐出现频率高,歌词简单,旋律洗脑,于是短平快、有记忆点的歌越来越火,用来这些歌来配乐的人也会越来越多,上传视频时用人气高的音乐,也更容易上热门。

热榜音乐免费,收费的小众音乐便容易无人问津,独立音乐人收不到版权费,吃不饱饭就没法坚持创作。业内公司都想挣快钱,这个赛道市场化程度高,能赚钱,所以制作口水歌的音乐人也就多了起来。

不过庆幸的是,华语乐坛专注搞事业的音乐人有很多,老人在坚持,也不断有新人冒头,林俊杰依旧年年有爆火的歌,这两年出了20多首歌,一些新生代独立乐队和创作歌手也带来了很多惊喜。

大喊“华语乐坛要完了”的人也许思想在故步自封,不是华语乐坛完蛋了,是不愿意接受新事物的听众完蛋了。人最喜欢的永远是年轻时喜欢的歌,成年后由于工作繁忙和家庭束缚很少主动去听新歌,只愿意听不需要动脑子的老歌,对时代的回忆加满了滤镜。自己不愿意去接受新歌,就说现在的歌都不好听。

最近很多音乐APP都出了年度报告,还有音乐博主也纷纷推出年度好歌推荐,推荐一些冷门歌手的作品。音乐博主的评论区有网友说“一首都没听过,肯定不好听”,可见一些人并不真正关心华语乐坛的现状,别人推荐优秀作品给他,他会因为自己没听过就质疑推荐人的品位,凭着刻板印象骂人,没听过并不代表着不好听。

全民审美的改变非一日之功,长时间的熏陶甚至一定程度的训练才能欣赏到更深层次的美。现代流行音乐注定随着传播方式的改变更加细分化和小众化,每个人都找到自己喜欢的类型圈地自萌。

十大热歌反映一个时代的短视频传播优势,十大金曲才是华语乐坛的现状。如今学习、创作音乐的门槛越来越低,普通人也有机会成名,每个人都有15秒的展现时间。只要有优秀的音乐人,任何时代都会有优秀的音乐作品。

网址:华语乐坛完犊子?扯淡,好着呢! http://mxgxt.com/news/view/1045365

相关内容

盘点华语乐坛单飞后星光黯淡的10大歌星完犊子了是什么意思? 这梗含贬义,慎用

周杰伦对于华语乐坛究竟意味着什么?

宝强在办公室找线索,不料被法医抓正着,完犊子了

华语乐坛十大才子(乐坛公认的五位才子)

王杰:华语乐坛的浪子传奇!

《男儿当自强》林子祥:华语乐坛最强音

在华语乐坛可以当顶级巨星歌手有谁呢??

华语乐坛三大天王

柚柚妹5年爱情感悟:同甘共苦的爱情都是扯犊子