红色基因润星海

湴湄村云纱星韵香云纱产业园。受访单位供图

南沙的西北部,一个既拥有深厚人文资源底蕴,又保留沙田水乡自然风貌的村庄,正依靠红色文化逐渐走出湾区,面向世界。

湴湄村是人民音乐家冼星海的故乡,是广州市传统村落,红色资源丰富、历史底蕴深厚。2021年,榄核镇湴湄村入选“红色村组织振兴建设红色美丽村庄工作”试点名单,是目前广州市唯一由中组部、财政部确定的红色村。

当前,湴湄村正依托村内丰富的红色资源,以红色文化为引领,以乡村振兴为抓手,与村内的田园风貌和美丽乡村建设相结合,进而打造农业+文化+旅游+研学的乡村振兴发展路线,建设示范样板,成为具有鲜明南沙辨识度的红色美丽示范村庄。

采写:余妍玲王一晴

传承

红色基因延续

“星海红色文化就是我们村最大的特色。”湴湄村党总支书记林有娣告诉笔者,他们依靠星海红色资源禀赋,不断建强载体平台,加强党建引领传承红色基因,将红色传承作为自身的使命。

星海故里历史文化中心、冼星海文化艺术创作中心、星海公园……湴湄村里分布着大大小小的红色教育点。在立足现有红色地标的基础上,湴湄村还在进一步延伸、串联村内红色地标,形成系统红色资源网,丰富星海红色精神内涵。

其中令人期待的就是湴湄村正谋划建设的星海红色培训中心。站在星海路旁,林有娣指着一块空地跟笔者说:“这一大片就是我们正在规划星海红色培训中心的地方,现在虽然还是一片园地,但相信很快将会成为星海红色文化传播核心地。”

星海红色培训中心项目目前规划面积约30亩,建成后将丰富红色教育培训方式,开展情景教学、专题教学和体验教学等,深化融合星海精神和延安精神,打造为全市党员干部定点培训场所之一。“未来我们计划在这里打造集培训、食宿、红色教育、文体活动于一体的红色文化培训基地,类似于一个大讲堂。”林有娣说。

围绕红色村建设,湴湄村还在加速构建星海故里历史文化中心、星海公园、星海路、湴湄英雄乡道组成的“两点两线”环形红色体验路线,弘扬“星海精神”红色内涵。

湴湄村有星海,但也不止星海。

为增强红色底蕴,3月14日——4月1日,榄核镇委党校组织党员领导干部到延安进行红色精神学习,湴湄村党员干部积极参与其中。聆听延安精神专题党课、参观革命旧址、重温入党誓词,把红色基因深深植入血脉。

林有娣带领笔者走访村内红色地标。“我们走出户外,利用村里红色资源,建强党组织力量。”林有娣说,当前正与上级党校、高校及社会力量合作,进一步深入梳理融合延安精神与星海文化,设计编织精品党课课程,丰富增强党员教育水平。

湴湄村充分挖掘红色资源蕴含的教育价值和育人功能,着力打造星海文化教育品牌,带动红色文化传承绵延。星海小学党支部副书记冯丽华介绍,学校与星海故里历史文化中心共建,组织学生参与共建活动,让学生在活动中潜移默化接受红色文化的熏陶。

红色地标在不断增加,星海红色精神也随之冲破边界,带着传承的使命走出湴湄村,走出南沙。现如今,星海文化已经成为南沙“红色文化名片”。

红色基因正深根这片岭南土壤,并得到滋养。

激活

以文带产共富

红色资源得天独厚,星海精神深入灵魂。湴湄村正在依托这样的文化“软优势”,通过带动产业发展,壮大村集体经济“硬实力”。

“风在吼,马在叫,黄河在咆哮……”步入湴湄村云纱星韵香云纱产业园(下称“产业园”),道路旁的音响播放着雄浑的《黄河大合唱》,令来往游客豪情激荡。

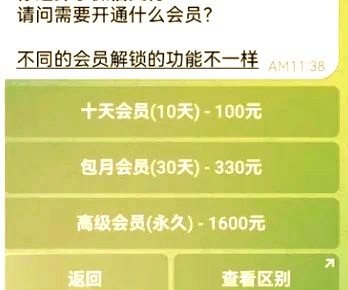

湴湄村通过星海红色文化名片引进了香云纱项目。目前,产业园已完成投资超3000万元,建有香云纱历史博物馆、香云纱过泥体验馆等展馆,以及200多亩香云纱晒制场。2022年,产业园成功申报成为榄核镇首个AAA级景区。

穿过产业园的展馆,偌大的晒场映入眼帘。“我和我的祖国,一刻也不能分割……”草场中搭建的舞台上,正有游客拿着麦克风唱歌,在红色歌声的激荡中,情至深处,台下的游客不禁一起唱了起来。

“榄核镇致力于打造星海音乐小镇,对我们而言也是契机。”产业园总经理罗兆荣表示,目前园区内安装了十几台户外音响,“在我们的歌单里,收录了很多耳熟能详的红色歌曲,引导大家传唱,我们把田头变成了红色文化的教育场所。”

在罗兆荣看来,红色文化与非遗文化在此实现了交融,助推了产业的兴旺,“从产业园到星海故里历史文化中心,游客均可互通,起到了互相带动的作用。”新年以来,产业园已接待游客约6万人。

产业与文化,如车之两轮,合之两利,相得益彰。

位于湴湄村“两点两线”环形红色体验路线沿线,湴湄村借势红色文化引入了岭南盆景产业项目,“这里不但会设展销大厅,还会围绕星海文化去拓展研学和培训项目,将农耕艺术与红色文化结合。”林有娣表示,目前这207亩集约用地正在进行平整工作,今年年底建成后将带动村民参与盆景产业链,实现村集体和农民“双增收”。

目前,借助红色村建设和国土资源三调数据调整契机,湴湄村也在积极谋划将永久基本农田进行归总调整,为后续进行耕地集约和引进现代农业种植项目创造条件。

新产业新业态,激活新农村。拥有星海红色文化的先天优势,如何下活这盘“文化棋”,让文化润泽土地,滋养民生,真正提升居民的生活水平,湴湄村正在给出自己的答案。

融合

振兴样板浮现

沿河村路旁绿植错落,河堤上村民悠然走过,人入画中;农家前的乡道上,家家户户配备了垃圾分类桶,这些将被运至村里统一的垃圾分类收集点;主干道星海路上,“三线”整改已完成,安全美观地排布着……

这幅整洁优美的岭南乡村图景正是湴湄村勾勒的画卷。“我们下一步打算大力发展乡村旅游,首先要对人居环境进行改善。”林有娣坦言,目前,湴湄村正以星海红色资源为引领,以产业发展为导向,推动文旅融合,实现乡村振兴。

美丽乡村的打造不在于一朝一夕的发力,更需要从点滴开始的改变和持之以恒的定力。

从推广垃圾分类回收开始做起,湴湄村在星海公园修建了垃圾分类科普馆(下称“科普馆”),步入展厅,一处数字屏幕上出现带有标识的垃圾桶和不同垃圾,点击相应的垃圾,正确即可“入桶”,趣味的互动让几名“小村民”正在此流连。

依托星海故里历史文化中心和冼星海文化艺术创作中心,湴湄村通过“三馆互动”宣传垃圾分类,打造了全市首个农村垃圾分类培训基地。林有娣表示,科普馆也成为了很多研学团体前来打卡的一站。

如何将垃圾分类落到实处,科普只是其中一环。

自2021年以来,湴湄村开始推广“公交式”桶装桶运收运垃圾制度,打通了村民垃圾分类的最后一公里。具体而言,就是每户配小桶,家里分好类,定时上门收,误时专门投。

“最开始有很多村民质疑,觉得分类带来了不便,”林有娣表示,通过挨家挨户的引导和解释,目前这一垃圾回收模式已在整个湴湄村普及,“村民们的环境意识有了很大提升,一些外地的乡贤回来探亲,都会感叹村里的环境改观明显。”

作为河网密集的岭南乡村,湴湄村通过清淤、河堤加固和拓宽、种植绿植等工作,对村内主要的四条河涌进行了环境美化提升。

村居环境得到改善,星海文化带动旅游。农旅融合意味着湴湄村将迎来更多的人流,如何盘活越来越旺的人气,让村民真正受益,是湴湄村工作的重心。

目前,村内计划在“两点两线”沿途,打造一个大型的农贸市场,将平时在路边摆卖的村民聚集起来,满足游客购买需求的同时,让村民实现增收。“我们也鼓励村民对农产品进行升级,包括一些手工制品都可以作为手信,在市场售卖,匹配乡村旅游的定位。”林有娣表示。

未来,湴湄村着手打通与“邻居”——省级兰花种植专业村牛角村的交通便道建设,用交通联手两村,促进两村农文旅产业的联动发展。

聚焦“硬件”也突出“软件”,从基础设施的完善,到人居环境的改善,湴湄村正发生着悄然的转变。

红色文化与产业发展双向赋能,农旅融合与美丽乡村相辅相成。作为星海故里的湴湄村,红色流淌于血脉深处,也反哺着乡村的振兴。“两点两线”牵引起红色脉络,因地制宜的高质量产业陆续进驻,优美整洁的村居环境引人向往,文化兴、百姓富、生态美,一幅属于湴湄村未来的美好图景已跃然纸上。

■特写

第一书记眼中“红色村”蝶变

“自然风景非常优美,但村集体收入并不高。”这是张志涛对湴湄村的第一印象。

2022年,张志涛来到了湴湄村,挂职党总支第一书记,联动村“两委”一起,负责村内的党建和打造“红色村”的工作。

“我做的第一件事是先了解这里的土地布局情况,这也是进一步规划产业布局的基础。”来到湴湄村后的几天时间,张志涛便摸查清楚了村中建设用地、农业用地、未利用地的分布情况,并在短短几个月的时间与区、镇各部门沟通,勾画出湴湄村以星海红色文化为引领,引入具有文化属性产业构建农业+文化+旅游+研学的乡村振兴发展路线。

从“软文化”到“硬资源”,都关系着湴湄村建设发展的方向和水平。对村内情况深入了解后,张志涛与村内其他干部进行了深入研讨,明确了湴湄村发展的着力点:在红色文化上下功夫,用产业带动村集体收入提升。

在张志涛看来,星海文化是湴湄村特有的底蕴,“但独木难支,没有依托和载体,很难将先天优势充分发挥。”鉴于此,如何盘活红色文化,真正打出湴湄村作为“红色村”的名片,成为了张志涛思考的问题。

在张志涛和村干部的探索下,湴湄村与已入驻的云纱星韵香云纱产业园项目联合,设计了“半日红色旅游路线”,张志涛将这条线路概括为“四个一”:学习一堂精品党课,参观一场星海故里历史文化中心,体验一次香云纱非遗制作,品尝一顿农家特色饭。“通过打造这一旅游路线,我们先把湴湄村的名气打响,提升了影响力后,吸引更多产业入驻就水到渠成了。”

目前,湴湄村在南沙区委党校、榄核镇党委的支持下正在进行精品党课的设计。“之所以称为精品,是想体现我们湴湄村特有的文化基因。”为此,湴湄村与南沙区委党校合作,共同研发党课内容,“我们打算在党课中融入星海故事,以点带面,深刻挖掘他一生中的关键节点,立体生动地体现红色精神。”张志涛表示,未来还会邀请村中的老党员参与党课的宣讲,“他们对这片红色的故土有着深厚的感情。”

“这条旅游线路预计在今年7月推出,到时会先面向全镇、全区推广。”谈及未来,张志涛对“红色村”的打造充满信心,“会有更多湴湄村的红色项目在更大范围产生影响。”

“红色村”的打造,向外是让湴湄村的星海文化走出去,在其背后,涉及的却是更多细琐的改变。

在张志涛到湴湄村任职的一年间,他对村内组织建设也进行了优化调整,“推动村‘两委’议事制度化,全村干部共同参与各项工作,每项工作分配给具体人,让村干部走向田间地头,跟村民打交道。”

从推动河涌整治,到收回村集体用地修建农贸市场,再到解决农户随意堆放垃圾问题,通过组织建设推动具体工作的高效落实,湴湄村的人居环境正在发生着转变。而这些改变发生的每一处关键现场,都能看到张志涛的身影出现,“工作遇到阻力是常态,但关键是面对面沟通,在守住原则的同时,实际解决村民的困难。”

“湴湄村越来越好,我也很有成就感,”下一步,张志涛的愿望是能够在任期内,联合“两委”干部共同推动重要产业落户湴湄村,以点带面,逐步形成长远和稳定的产业体系,“红色是湴湄村的根,我们以此为基础做大做强,让村民真正富起来。”

■一线案例

“两点两线”撬动乡村振兴支点

以湴湄村村委星海故里历史文化中心为起点,沿着星海路走进湴湄英雄乡道,环形绕回到村委对面的星海公园,这是湴湄村正围绕“红色村”建设规划打造的“两点两线”环形红色体验路线。

“星海故里历史文化中心、星海公园、星海路、湴湄英雄乡道”组成的“两点两线”环形红色体验路线将串联云纱星韵香云纱产业园、冼星海文化艺术创作中心、岭南盆景产业基地等,打造农文旅研融合的乡村旅游线路。

“我们目前正在进行‘红色村’的氛围布置。‘两点两线’红色体验线路是我们串联湴湄村红色资源的一条乡村旅游线路,目前已经在布置实施工作。”林有娣说着带领记者走进了“两点”中的星海故里历史文化中心。

就在半个月前,原创诗歌剧《大海的回声》主创团队来到湴湄村开展星海故里采风活动,以切身体验感悟星海精神。

诗歌剧《大海的回声》编剧、南沙区政协原主席熊文辉在星海故里历史文化中心,为剧组讲述人民音乐家冼星海的光辉人生,让在场的演员们进一步加深对星海文化的了解,领悟冼星海爱国、奉献、进取和奋斗精神。

作为湴湄村著名地标,星海故里历史文化中心每天都迎接来自各地的不同人群。据了解,工作日这里免费开放让大家自由进入参观,团体参观则需要进行预约,并设有讲解员为参观人员讲解。林有娣同记者说:“现在很多来自各地的文化爱好者过来了解星海文化,还有许多青少年周末也跟父母过来参观,拍视频,讲心得。工作日主要是单位团体过来较多。”

据统计,去年星海故里历史文化中心总共登记在册的接待有15000多人次。“这只是登记在册的人数,平时自己进来参观的群众就更多了。”林有娣说。

同样位于星海路旁,与星海故里历史文化中心面对面的星海公园,是村民休闲娱乐的公共区。老人在下棋,小孩在玩耍。记者看到,党建文化墙、榕树下红色大讲堂等正在升级改造,而英雄乡道也正规划打造“红色英雄人物乡道”。“我们初步规划是选取榄核镇的革命事迹,以雕塑、图文展示的形式将英雄乡道打造成为红色乡道。”林有娣介绍。

一条条红色线路,一个个红色地标,正在湴湄村地图上如春笋般冒出头来。湴湄村红色氛围布置让群众看得到,摸得着,融入村民生活的细微处,让其成为与生俱来的“基因”,永恒发展。

“两点两线”环形红色体验路线将“串珠成链”,打造为湴湄村农文旅融合的美丽乡村旅游路线,吸引来自各地的游客,助力乡村振兴。

星海公园里,身着八路军军装、手持指挥棒的冼星海铜像身后,红色的音符从湴湄村出发,唱响大湾区。

网址:红色基因润星海 http://mxgxt.com/news/view/1044297

相关内容

丁克明星夫妻红毯差距?梁朝伟结婚14年无儿无女,周润发为老婆放弃好基因周星驰现身上海,与甘比同框合照,满头白发气色红润

杨洪基近况:84岁面色红润,陪伴妻子53年,儿子遗传他英俊外貌

周润发上海走红毯气场强大 称“观众是演员的老板”

潘晓婷被爱情滋润后脸色红润 情系小鲜肉

传承红色基因 担当强军重任

缅怀焦裕禄:诵读红色经典传承红色基因

传承红色基因 赓续红色精神

因意外差点丧命的明星:李连杰遇到海啸,周润发的你想不到!

同润明星一号(同润家园)