撕拉片到底是什么?明星们为何热衷于拍摄撕拉片?

业内人士解读:鞠婧祎带火的撕拉片有多贵

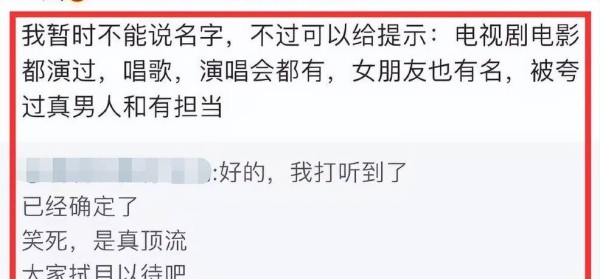

业内人士解读:鞠婧祎带火的撕拉片有多贵 2025年5月,社交平台上掀起一股“撕拉片”热潮。虞书欣、鞠婧祎等明星手持泛黄相纸的胶片写真引爆热搜,单张价格飙升至400元,过期7年的富士FP-100C胶片被戏称为“冰箱理财产品”。这场看似小众的摄影复兴,背后是技术失传、资本炒作与数字反叛的交织。撕拉片究竟是什么?它如何在停产十年后逆势翻红?本文结合技术溯源、市场动态与文化心理,解析这场复古浪潮的本质。

一、技术溯源:从商业工具到“濒危遗产”

撕拉片(Peel-apart film),全称“可撕拉式即时成像胶片”,由宝丽来创始人埃德温·兰德博士于1947年发明。其核心技术在于负片与显影纸的化学封装——拍摄后需手动抽出胶片,静候数秒再剥离正反面,显影液与光线、温度共同作用生成唯一影像。这一过程颠覆了传统摄影的漫长等待,1963年宝丽来推出首款民用撕拉片相机Land Camera 100型,单盒10张的相纸售价70元(按购买力折算约合2025年人民币500元)。

在数码相机普及前,撕拉片是商业摄影的“黄金标准”。摄影师通过中画幅或大画幅相机搭配专用后背,用撕拉片打样测试布光效果。王菲1998年专辑《唱游》封面、Helmut Newton的人像作品均依赖其高精度色彩还原。然而,2008年宝丽来破产导致生产线中断,富士最后一款产品FP-100C也于2016年停产。全球库存仅余约50万张,且保质期止于2018年,物理意义上的“拍一张少一张”将其推入文化遗产范畴。

二、市场逻辑:稀缺性驱动的资本游戏

停产后的撕拉片市场呈现畸形繁荣。2024年起,二手平台单张价格从150元飙升至400元,整盒未拆封FP-100C标价超2000元。价格暴涨源于三重因素:

供给刚性:显影药水配方依赖特定化工原料与精密生产线,富士曾尝试复产但因成本过高放弃;

资本介入:社交媒体营销将胶片包装为“限量款历史门票”,明星写真推高溢价;

技术壁垒:专业相机如宝丽来195型需改装电池(原装汞电池已禁用),Mamiya Press等机型二手价突破3万元,进一步抬高门槛。

值得注意的是,过期胶片依赖低温保存维持药性。用户需将相纸冷藏于-18℃环境,使用时“解冻”2小时以避免显影不均。这种“科学仪式感”加剧了消费体验的稀缺叙事。

三、文化反叛:数字时代的“实体抵抗”

撕拉片的复兴本质是一场对数字化的集体反叛。研究机构《复古消费报告2025》指出,Z世代购买撕拉片的动机中,“抵抗算法操控”(68%)与“触摸真实”(52%)占比最高。其文化价值体现为:

不可控美学:温度差异导致色偏、药水分布不均产生斑驳纹理,每张照片都是光线与化学的偶然协作;

反即时满足:从拍摄到显影需等待3-5分钟,与手机即拍即修形成强烈对比;

身份符号:高成本与技术门槛使其成为圈层标识,小红书#撕拉片#话题下72%内容强调“小众”“高级”。

这种情绪与黑胶唱片、机械键盘的流行同构。市场研究公司NPD数据显示,2024年全球复古摄影器材销售额增长240%,其中撕拉片贡献35%。

结语:短暂的火光与永恒的矛盾

撕拉片的命运隐喻着技术迭代中的永恒矛盾:越是濒临消亡,越被赋予美学神性。荷兰Impossible Project团队曾尝试复刻宝丽来配方,却因专利壁垒止步于“形似而神非”;AI修图软件虽能模拟撕拉片质感,但数字生成的“完美缺陷”反而消解其灵魂。

正如摄影评论家苏珊·桑塔格所言:“每一张胶片都是时空的切片。”当年轻人按下快门的瞬间,他们购买的不仅是化学涂层上的影像,更是一次对数字洪流的温柔抵抗。这场浪潮或许终将退去,但关于真实、等待与不可复制的追问,将在每一张泛黄的相纸上持续显影。

(注:本文数据均来自公开市场报告及品牌历史档案,明星案例引用自社交媒体公开内容。)