陈志平︱《四体书势》中的“体”“势”与晋唐书法艺术观念之生成

朱长文辑:《墨池编》,清雍正就闲堂刻本

摘 要 西晋卫恒《四体书势》在秦书“八体”、新莽“六书”和石经“三字”的基础上提炼出“四体”,是着眼于字学和书学的双重观照。卫恒在蔡邕《篆势》和崔瑗《草书势》的基础上撰成《字势》和《隶势》,同时以“四体书势”命名和绾结全篇的做法,确立了“体”“势”在书法理论史上的地位。魏晋以降,书法形成钟、卫二派,钟派通过王羲之的传承而大盛,终成中国书法史的主流,卫派则匿迹于历史烟尘之中。个中原因,即卫氏书派因秉持古文传统而“重形”,终不敌书法艺术日趋内化、与人文结合而成为“心学”的历史大潮。书论领域中从汉代以“法象”为中心,到魏晋以“体势”为中心,再到唐代以来形成的以“笔法”为中心的概念体系的嬗变,生动地展现了晋唐之际书法艺术观念的生成和书法进一步人文化的发展轨迹。

西晋卫恒(?—291)《四体书势》是书论史上极为重要的名篇,作者借鉴文学丛辑《七林》将同类辞赋汇为一编并加序论的模式,辑录有关“书势”一类的文章,撰成此书。“四体”指古文、篆书、隶书、草书,蔡邕《篆势》和崔瑗《草书势》在卫恒结撰《四体书势》之前就已存在,《字势》和《隶势》二篇则为卫恒自作,四篇均有卫恒所作小序,即《篆势序》《草书势序》《字势序》《隶势序》1。《四体书势》梳理了西晋以前字体、书体发展的源流,并对代表性书家进行精当的评述,响应了西晋及此前书法发展的一些热点问题,同时运用优美的赋体语言描述了字势之美,论赞杂陈,述作并举,不仅为早期书法史的研究提供了极为重要的参照,也为后世书法史的撰述树立了典范,同时为中国书论范畴体系的建立奠定了坚实基础。

一、“四体”之提出

一般而言,新事物的出现,应是先有实再有名,“书体”也是如此。甲骨文、钟鼎文自不必说,篆书、隶书这些书体名称,也必然是实在名先。秦及其以前的典籍中,“篆”有两个义项,即车轮毂上的纹饰或乐器钟钲上的部件,皆与书体之“篆”无关。秦乃至西汉中期以前,鲜见“篆书”一词2。目前所知,篆书之名最早出现于汉代。许慎《说文解字序》:

自尔秦书有八体:一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰虫书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书,八曰隶书。3

目前学界普遍认为,“秦书八体”的说法应出现在秦汉之际,乃汉初学者据秦时文字状况,并结合当时的实际应用,加以区分而制定4。这一论断应该符合历史事实。“秦书八体”后,有西汉“六体”(亦称“六书”),班固《汉书·艺文志》云:“六体者,古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、虫书,皆所以通知古今文字,摹印章,书幡信也。”5

古戈尔玉版宣纸--供海外市场,书画书法作品纸,四尺半生熟宣70*138

古戈爾藝術

古戈爾藝術

380

许慎在《说文解字序》中将“八体”和“六体”进行比较,结论为卫恒《四体书势》所本:

自秦坏古文,有八体:一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰虫书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书,八曰隶书。王莽时,使司空甄酆校文字部,改定古文,复有六书:一曰古文,孔氏壁中书也;二曰奇字,即古文而异者也;三曰传书,秦篆书也;四曰佐书,即隶书也;五曰缪篆,所以摹印也;六曰鸟书,所以书幡信也。

与“秦书八体”相比,新莽“六书”中的“古文”和“奇字”可归入“大篆”,“传书”即“小篆”,“佐书”即“隶书”,“缪篆”即“摹印”,“鸟书”即“虫书”,此外少了“刻符”“署书”和“殳书”。但学界有人认为“刻符并入篆书,殳书并入隶书,独阙署书而已”6。其实,署书应该归入篆书一类,卫恒即是如此处理。

《隶势序》云:“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶字。汉因行之,独符印玺、幡信、题署用篆。隶书者,篆之捷也。”这一方面通过“隶书者,篆之捷”将篆书和隶书的承递关系揭示出来,另一方面将符印玺(摹印)、幡信(鸟虫书)、题署(署书)等归入篆书这一大类中。此外,《隶势序》还反复提到王次仲(始作楷法)、师宜官(能大能小)、梁鹄(善题署大字)、邯郸淳(宜为小字,得次仲法)、毛弘(善八分)、左子邑(小与淳、鹄不同)等,并及刘德升、钟繇、胡昭等人的行书。这说明,卫恒对书体的分类采取了“以类相从”的方式。如果说《四体书势》中的篆书一类大抵不离“八体六书”的范围,那么在隶书一类中将八分和行书附后,则表明书体正在派生和裂变,从而体现出更为复杂的面貌7。

卫恒提出的“四体”,除与“八体六书”存在明显的传承关系以外,还可从曹魏时期《三体石经》(241)中找到渊源和出处。汉末魏初,今古文经学两派对峙的局面归于调和,有识之士渐感今古两家互有短长,欲明全经,只有弃短取长,加以折衷。为适应当时政治和学术的需要,乃有魏刊古文经以补汉石经之举。《字势序》言:“魏初,传古文者出于邯郸淳。恒祖敬侯为写《尚书》,后以示淳,而淳不别。至正始中,立《三字石经》,转失淳法。因蝌蚪之名,遂效其形。”卫恒祖父卫觊是魏初古文的重要传人,曾参与《正始石经》的撰写工作,卫氏一门对古文均有研究,这也是卫恒将古文列为“四体”之首的内在动因之一。

将“草书”列为“四体”之一,是《四体书势》对“八体六书”和《三体石经》的重要发展,当然也是汉魏之际草书空前兴盛的历史现实使然。作为“书体”名的草书出现较晚,至迟在东汉初期出现,卫恒所言“汉兴有草书”中的“汉”即是东汉。《四体书势》梳理了草书的始末,特别指出:“汉兴而有草书,不知作者姓名。至章帝时,齐相杜伯度,号称善作篇……弘农张伯英者,因而转精其巧。凡家之衣帛,必书而后练之。临池学书,池水尽黑,下笔必为楷则。常曰:'怱怱不暇草书。’寸纸不见遗,至今世尤宝其书,韦仲将谓之'草圣’”。以现在的常识看,卫恒的记述缺少两个细节:一、他没有提到比杜度早一百多年的史游;二、他提到“善作篇”“草圣”,没有提到“章草”“今草”之名。卫恒所说的“作篇”之“篇”,在汉代一般指“字书”而言,如《急就篇》《凡将篇》《训纂篇》之类,杜度“善作篇”应指他用草书写的字书,这种草书被后世命名为“章草”。《非草书》云“竞慕二贤,守令作篇”8,蔡邕《劝学篇》云“齐相杜度,美守名篇”(张怀瓘《书断·神品》引)9,其中的“篇”当指章草。至于《急就篇》后来被称作《急就章》,应是章草名称出现之后的追加,章草的创始其实与史游无涉。故而,张怀瓘所谓“杜度在史游后一百余年,即解散隶体,明是史游创焉。史游,即章草之祖也”10的论断有误。“篇章”二字对举,是章草得名的缘由。陶弘景《上武帝论书启》“兼此诸书,是篇章体”11,孙过庭《书谱》“包括篇章,涵泳飞白”12,这里的“篇章体”和“篇章”即是“章草”,具有典范、章奏、字学等多重含义在内。

卫恒对草书(章草)的重视,体现了他作为古文家与时俱进的一面,崔瑗《草书势》的“纯俭之变,岂必古式”在某种程度上也可当作卫恒的学术思想。卫恒并非一味保守的理论家,他以“体”和“势”来绾结西晋以前的书法观念,体现了汉代以来今古文融合的历史趋向,同时也显示了卫恒开拓书法理论疆域的雄心。

二、从“法象”到“体势”

崔瑗《草书势》的篇名可能经过卫恒的改定。东汉赵壹《非草书》最早提及此篇,文中称之为“赞”。东汉蔡邕所作《篆势》,内容上有明显模仿崔瑗《草书势》的痕迹。《书断》卷上节引数句,题为《小篆赞》,这与赵壹称《草书势》为“赞”前后呼应。卫恒编撰《四体书势》时,才有《草书势》之名。南朝范晔《后汉书》中有《崔瑗传》,受《四体书势》影响收入此篇,从此《草书势》流传渐广。

卫恒编撰《四体书势》时,《草书势》《篆势》已经存在,卫恒于是自作《字势》《隶势》两篇,足成“四体”。《字势》为卫恒作,没有任何疑问。至于《隶势》的作者归属,有学者根据《四体书势》中“魏初而有钟、胡二家为行书法,俱学之于刘德升。而钟氏小异,然亦各有其巧,今大行于世。作《隶势》曰……”这段话推断为钟繇所作13。据《隶势》:“何草、篆之足算,而斯文之未宣。岂体大之难睹,将秘奥之不传。聊俯仰而详观,举大略而论旃。”明言草、篆二体已经被人关注,唯独“斯文之未宣”,这里的“斯文”即指隶书。钟繇早于卫恒,既云其时隶书“未宣”,则《隶势》不可能是钟繇所作。这段话其实是卫恒为隶书鸣不平而自作《隶势》以配《草书势》《篆势》的夫子自道,《隶势》为卫恒自作可无疑问14。

蔡邕《篆势》、崔瑗《草书势》和卫恒《四体书势》以“势”名篇可能与“势”在汉魏之际被引入书论的大背景有关。班固《与超书》云:“得伯张书,稿势殊工,知识读之,莫不叹息。”(张怀瓘《书断·能品》引)15这是今存最早的书论文字,其中“稿势”与“篆势”“草书势”的表述并无二致。班固比崔瑗早四五十年,崔瑗比蔡邕早五六十年,蔡邕比卫恒早九十多年,前后两百余年,“势”作为书论中的一个概念已深入人心。

古戈尔宣纸--供海外市场,书画书法作品纸,四尺半生熟宣70*138cm

古戈爾藝術

古戈爾藝術

380

《草书势》全篇最重要的观点是:“观其法象,俯仰有仪。”“法”和“象”既可作动词“效法”“仿象”,也可作名词“万法”“万象”等。“法象”同样如此,既指一切事物现象的总称,同时也指对一切事物现象的取法、仿效。此词本出《易·系辞上》“是故法象莫大乎天地,变通莫大乎四时”16。许慎《说文解字序》:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作《易》八卦,以垂宪象。”17八卦、文字、书法在“法象”这一点上取得了最为深刻的内在一致。《易》八卦的“以垂宪象”和草书的“俯仰有仪”亦可见相通之处。此外,汉代“法象”一词还用于人伦之中。《中论》卷上《法象第二》:“夫法象立,所以为君子。法象者,莫先乎正容貌、慎威仪……夫容貌者,人之符表也。符表正故情性治,情性治故仁义存,仁义存故盛德著,盛德著故可以为法象,斯谓之君子矣。”18这说明“法象”既能沟通天地万物人伦,同时也内在地包含“威仪”“雅正”等义项,特别是“法象”进入书论领域后,为后世“书法”一词的出现提供了深邃幽远的哲学内涵。

《草书势》在“观其法象,俯仰有仪”之后,列举了“法象”的种种表现:“方不中矩,圆不副规。抑左扬右,兀若竦崎。兽跂鸟跱,志在飞移。狡兔暴骇,将奔未驰……绝笔收势,余綖虬结。”《古今法书苑》在“绝笔收势”后有小注“一作放体”19。考蔡邕《篆势》有“纡体放尾”,因此“放体”之说可信。无独有偶,蔡邕《篆势》中唯一出现的“势”(“势似凌云”)在《初学记》中作“体”20。这不禁让人怀疑,《草书势》和《篆势》的原文可能没有“势”,篇名和文中的“势”字极有可能是卫恒或者后人改窜。然而,《草书势》中除鸟兽虫蛇等诸多自然物象的设喻外,分明存在“抑左扬右,兀若竦崎。兽跂鸟跱,志在飞移。狡兔暴骇,将奔未驰”等对“势”的实质性描述。这是否可以反证,“势”之所以进入书法理论领域,正与卫恒撰集《四体书势》的发现、提炼和开拓存在密切关系?

卫恒在《字势》中提出“势和体均”,又在《隶势》中提出“异体同势”,这是两个有关“势”的重要表述。其要点在于,一方面将“体”凸显出来与“势”相并列;另一方面通过“体势”替代“法象”,从而让书法理论范畴更为集中地体现并适应外部世界的变化。关于“体势”之“体”与文体、字体颇有关联,可以相互参读。《文心雕龙·定势》:

夫情致异区,文变殊术,莫不因情立体,即体成势也。势者,乘利而为制也。如机发矢直,涧曲文回,自然之趣也。圆者规体,其势也自转;方者矩形,其势也自安。文章体势,如斯而已……是以括囊杂体,功在铨别,宫商朱紫,随势各配。章表奏议,准的乎典雅;赋颂歌诗,则羽仪乎清丽;符檄书移,则楷式于明断;史论序注,则师范于核要;箴铭碑诔,则体制于弘深;连珠七辞,则从事于巧艳;此循体而成势,随变而立功者也。21

“体”和“势”的关系是体用关系,所谓“即体成势”,“圆者规体,其势也自转;方者矩形,其势也自安。文章体势,如斯而已”。卫恒《字势》云:“观其措笔缀墨,用心精专,势和体均,发止无间。或守正循检,规折矩旋;或方圆靡则,因事制权。其曲如弓,其直如弦。”与刘勰论文有异曲同工之妙,均以“方”“圆”喻体,以“折”“旋”言势。区别在于,刘勰的“即体成势”从形成处立论,而卫恒的“势和体均”是对结果而言。

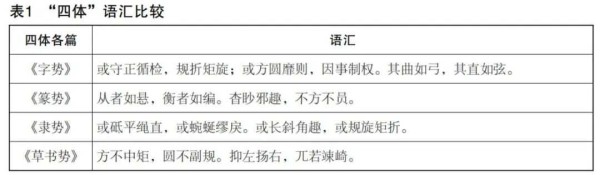

试比较《四体书势》中“四体”所用语汇(表1),不难发现,四体中均出现“方圆”或“规矩”字样,但只有《字势》和《隶势》中才有“折”“旋”这样明确强调“势”的动词。这从侧面透露了卫恒重点关注并发展《草书势》的某种信息。

卫恒在《隶势》中提出“体象有度”一词,这同样是对《草书势》“观其法象,俯仰有仪”的深化。不难看出“有度”与“有仪”意思相近,而“体象”较“观其法象”的意思则明显更进一层。无独有偶,南朝以来的书论和画论文献中存有“体法”一词22。“体象”与“体法”,明显是对“观象”与“观法”的发展。“体”有动词、名词两个义项:作为动词时,“体象”“体法”意为“体而象(法)之”;作为名词时,“体象”“体法”与“体势”的用法一样,都与字体、书体有关,又有一层形上色彩。

古艺生宣-- 传统古法,纯手工,138*70cm*100张

古戈爾藝術

古戈爾藝術

530

荀悦《前汉纪》卷二《高祖二》:“夫立策决胜之术,其要有三:一曰形,二曰势,三曰情。形者言其大体得失之数也;势者言其临时之宜也,进退之机也;情者言其心志可否之意也。故策同事等而功殊者何?三术不同也。”23崔瑗《草书势》中对“势”有正面描述“几微要妙,临时从宜”,说的正是“势者,言其临时之宜也”。《非草书》后引用:“故其赞曰:'临事从宜。’”24蔡邕《篆势》中没有类似称述,而卫恒《隶势》中有“随事从宜,靡有常制”,《字势》中有“或方圆靡则,因事制权”,与崔瑗《草书势》可谓一脉相承。

刘勰在论文时,认为既要“铨别”各体,又要“随势各配”,以达到“循体而成势,随变而立功”的效果,所以他对不同文体提出不同的要求:“章表奏议,准的乎典雅,赋颂歌诗,则羽仪乎清丽。”此前曹丕《典论·论文》已有相似表述:“夫文本同而末异,盖奏议宜雅,书论宜理,铭诔尚实,诗赋欲丽。此四科不同,故能之者偏也,唯通才能备其体。”25唐代孙过庭《书谱》也有对不同书体的特点进行界定:“篆尚婉而通,隶欲精而密,草贵流而畅,章务检而便。”26虽然卫恒在《四体书势》中对古文、篆、隶、草分别进行了概述和赞颂,但从中实难看出“四体”的本质区别如何。究其原因,当与四篇“书势”本质上是赋体文学作品有关。“假象尽辞”是汉赋最基本的表现方法,无论什么题材,其设喻藻饰的“模式”不会改变,以致出现了西晋挚虞所谓“假象过大,则与类远”27的流弊。实际上,卫恒在如何区别“四体”方面颇费心力,正如他在《字势》中所言“观其措笔缀墨,用心精专”,这虽然是说作字,但同样表明卫恒对语汇的选择和思考的深入。

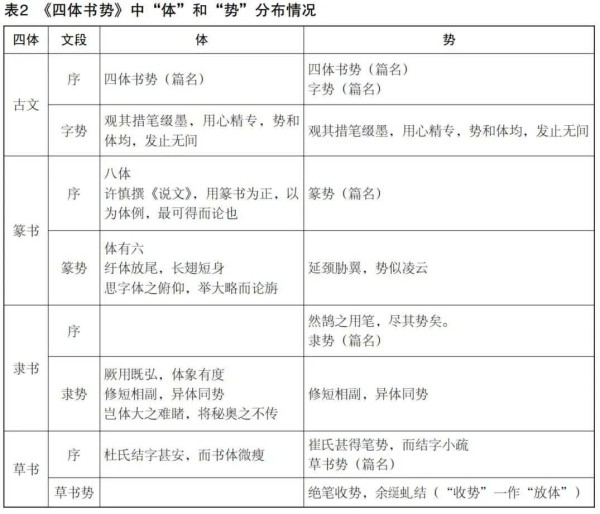

三、“四体”之“势”

卫恒在《四体书势》中提到“体”和“势”各有11处,其中“体”和“势”对举的有3处,分别是“四体书势”“势和体均”“异体同势”。以“体”组成的词有二义:一为体制层面的如“书体”“字体”“四体”“八体”等,二为风格层面的“体大”“体例”“体均”“体象”“纡体”等。以“势”组成的词有三义:一为统称的“字势”“体势”“书势”,二为分体的“篆势”“隶势”“草书势”,三为“笔势”“势似凌云”“尽其势”“收势”等。兹将《四体书势》中“体”和“势”分布情况列表如下(表2):

从表中可看出,卫恒将“体”和“势”贯穿全篇,在“四体”中的分布大致均衡。但仔细分析可见,《篆势》中提到“体”多,而《草书势》中提到“势”多,从古文到草书,体现了由“体”到“势”的此消彼长。相对而言,“体”偏重于“字”的规定,“势”偏重于“书”的发扬。卫恒以《四体书势》命名和以《字势》冠篇,正体现了将字学与书学相统一的思路,“四体”的排列顺序也体现了书学在逐渐脱离字学走向独立的过程中,各自的自然属性和历史功用有所不同。

白乐天和纸---专供海外市场

古戈爾藝術

古戈爾藝術

380

另外,卫恒对“四体”也进行了分别的对待,核心关键词分别是:古文——“势和体均”,篆书——“体例”,隶书——“异体同势”,草书——“笔势”。这种表述显得异常精密,以下试分析其内在意蕴。

在魏晋人看来,草书和隶书是更早字体的便捷化结果,其源头是“鸟迹”和仓颉所造的“书契”,亦即包括了广义的“篆书”和更早的“古文”,《隶势》云“鸟迹之变,乃为佐隶。蠲彼繁文,崇此简易”,《字势》云“籀、篆盖其子孙,隶、草乃其曾玄”。这一观点与当代学者的研究结论大体一致28。卫恒对古文的重视除指明其在文字学上的源头意义外,还用“势和体均”来描述“古文”在体制和艺术上的特色。所谓“势和”是指“正化”与“草化”在结构上达到的动态平衡,所谓“体均”是指“繁化”和“简化”在数量上实现的静态统一。古文作为“黄、唐之遗迹”和“六艺之范先”,“有若自然”,因而在体制和艺术上具有垂范的意义。

《篆势序》云:“许慎撰《说文》,用篆书为正,以为体例,最可得而论也。”所谓“篆书为正,以为体例”,是指篆书的“体均”。就秦代小篆对古文大篆的改易而言,存在“损”“益”的双向过程,最终形成小篆“体均”的状态。篆书与古文相比,“体均”有所承袭,但“势和”的局面被打破,卫恒借蔡邕《篆势》中的“延颈胁翼,势似凌云”来表达这样一层隐秘的含义。

隶书名实极为复杂,包括秦隶、汉隶、八分、真书,卫恒在《四体书势》中创造性地将行书附在隶书之后。《隶势序》云:“何草、篆之足算,而斯文之未宣。岂体大之难睹,将秘奥之不传。”与卫恒用“体例”一词形容篆书相对照,他用“体大”一词形容隶书值得玩味,所谓“大”应是“大家族”之“大”。

《隶势序》云:“隶书者,篆之捷也。”所谓“捷”,包括了简化和草化双重含义。《草书势》曰:“草书之法,盖又简略。”从篆书到隶书再到草书,是不断便捷化的结果,郭忠恕云:“小篆散而八分生,八分破而隶书出,隶书悖而行书作,行书狂而草书圣。自隶以下,吾不欲观。”29“散”“破”“悖”“狂”是便捷化的另一种说法,而且体现了不断增强的趋势。不难看出,便捷化的本质是对“体”的弱化和对“势”的强调。卫恒意识到隶书外延很广,实际上包括了古文、篆书、草书之外的其他各种书体,于是用“异体”予以概括,同时用“同势”指出隶书“大家族”具有“修短相副”“纡体放尾”的共同特点。《隶势序》提到“然鹄之用笔,尽其势矣”,其中“尽”字与“纡体放尾”的“放”字,进一步表明“势”在增强和被放大的现实,而“体”之于“纡”与“势”之于“放”则形成相反相成的局面。隶书“纡体放尾”的特征也表明古文和篆书所具有的“势和”局面被彻底打破。

在隶书的大家族中,卫恒对狭义的隶书予以特别关注,他用“体象有度”来进行描述,这与成公绥《隶书体》“虫篆既繁,草稿近伪。适之中庸,莫尚于隶”30的说法有异曲同工之妙。隶书的“体象有度”与八分的“用笔尽其势”相比,也存在“纡”与“放”的不同,这说明卫恒对隶书大类中各体进行了分别对待。

卫恒在《四体书势》中叙草书时,第一次将“结字”和“书体”“笔势”对举,“杜氏结字甚安,而书体微瘦”,“崔氏甚得笔势,而结字小疏”。这背后具有两重涵义:一、“书体”代替了“字势”,“书”取得了相对于“字”的优势地位;二、“书体”“字势”继续发展出“笔势”,用笔的观念随之出现,且与“结字”相对,“体”和“势”逐渐被“结字”和“用笔”替代,显现出更为浓厚的书法艺术的意味。

然而以上两段引文表述存在多种异文,“结字”在宋刻本《书苑菁华》所载《四体书势》中作“杀字”,“安”在宋刻本《书苑菁华》所载王僧虔《论书》中作“妥”,这应都是讹误所致。但是《四体书势》中杜氏的“书体”,在王僧虔《论书》中演变成“笔体”,在张怀瓘《书断》中变成“字画”;而崔氏的“笔势”,在王僧虔《论书》中没变,但是到张怀瓘《书断》中则变成了“书体”。这些改动如果被孤立地看待,很容易认为只是文字的偶然讹误,但实际并非如此。

《四体书势》中的“体”和“势”,概而言之,体静而势动,区别十分明显。但在后世被有意无意地混同起来。唐徐坚《初学记·文部·文字第三》收入崔瑗《草书体》、蔡邕《篆书体》,除将“草书势”“篆书势”改成“草书体”“篆书体”以外,还将《草书势》中的“书契之兴”改为“书体之兴”,将“势似凌云”改作“体似凌云”31。无独有偶,《字势》中“始作书契”一句亦作“始作书势”(《古今法书苑》在“契”后有“一作势”的小注32)。这种情况的出现存在两种可能:一是《草书势》和《篆势》中的“势”本作“体”,已见前述;二是卫恒以后,人们对“体”和“势”的认识已经非常混乱。笔者推测,一方面,“体”和“势”作为孕育书法艺术观念的母体,在用笔和结字等观念产生之后,逐渐退出历史舞台的中心地位,其重要性已经一落千丈;另一方面,“体”和“势”是即体即用的关系,其区别在动静起止之间,随着立足点的不同,很容易被混淆使用。

四、“杂形”与“杂势”

卫恒《四体书势》除提出并使用“体”“势”概念外,还很重视“形”。《字势序》云:“至正始中,立《三字石经》,转失淳法。因蝌蚪之名,遂效其形。”33《篆势序》云:“昔周宣王时,史籀始著《大篆》十五篇,或与古同,或与古异,世谓之籀书者也。及平王东迁,诸侯力政,家殊国异,而文字乖形。”“汉末,又有蔡邕采斯、喜之法,为古今杂形,然精密闲理,不如淳也。”字之“形”有常有变,皆与“体”“势”相关。“体”是常形的结穴,“势”是变形的展开。

《篆势》云:“鸟遗迹,皇颉循。圣作则,制斯文。体有六,篆为真。形要妙,巧入神。”此句版本差异很大,大致存在三个不同的版本系统:一、《晋书》本,《墨薮》《古文苑》《墨池编》(复旦大学图书馆藏本)属之;二、《艺文类聚》本,《书断》《太平御览》、王世贞《古今法书苑》、梅鼎祚编《东汉文纪》、张溥辑《蔡中郎集》、《墨池编》(文渊阁《四库全书》本)属之;三、《书苑菁华》宋刻本,《说郛》《书法正传》属之,《墨池编》的清刻本、薛晨校注本、李时成刻本增减文字,大体属于此类。三个版本系统,文字有歧异。其中《晋书》本的“体有六,篆为真。形要妙,巧入神”,为多数人所接受;《艺文类聚》本“体有六篆,妙巧入神”流传有序,亦不可忽视,唯少了“为真形要”数字;至于《书苑菁华》宋刻本系统乃据以上两种版本增损而来,落于后尘。三个版本分歧的关键在于对“圣作则,制斯文。体有六,篆为真”的理解。“六文”有两种含义。一指六书。北齐颜之推《颜氏家训·书证》:“许慎检以六文,贯以部分,使不得误,误则觉之。”卢文弨补注:“六文即六书。”34《云笈七签》卷七:“六文,一曰象形,日月是也;二曰指事,上下是也;三曰形声,河海是也;四曰会意,武信是也;五曰转注,考老是也;六曰假借,令长是也。”35二指六种文字,即古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、鸟书。《南史·颜协传》:“时又有会稽谢善勋能为八体六文,方寸千言。”36唐岑文本《奉述飞白书势》:“六文开玉篆,八体曜银书。”37从蔡邕《篆势》的前后文来看,本旨是赞美“篆书”。因此,“圣作则,制斯文。体有六,篆为真”的表述符合实际。

卫恒曾经表彰许慎《说文》“用篆书为正,以为体例”,这从侧面验证了蔡邕“篆为真”表述的正确性。明乎此,则“体有六,篆为真。形要妙,巧入神”中的“形要妙”可以同“蔡邕采斯、喜之法,为古今杂形”联系起来,“杂形”和“真形”正好形成一种对比关系。从卫恒在《四体书势》中多次引述蔡邕的论述来看,他对“蔡邕采斯、喜之法,为古今杂形”的做法是肯定的。

卫恒撰《四体书势》对“古文”的重视只是体现了卫氏家学的一个侧面。《四体书势》中列举了一些字学的代表和善书人名,但是显然并没有囊括全部。据虞龢《论书表》:“臣见卫恒《古来能书人录》一卷,时有不通。今随事改正,并写《诸杂势》一卷。”38卫恒在《四体书势》之外再著《古来能书人录》的说法则信而有征,虞龢提到的《诸杂势》也极有可能是经由卫恒《四体书势》发展而来。

《三国志·魏志》载,卫觊“好古文、鸟篆、隶草无所不善”39。唐玄度《十体书》:“散隶,晋黄门郎卫巨山所作。祖觊,父瓘,皆虫篆、草隶著名。巨山幼得其法,又创造散隶体,及著《四体书势》,古今法之。”40这说明卫氏家族除卫恒提出的“四体”以外,还擅长其他由古文衍生出的杂体,后世据此附会出多种传说。梦英《十八体书》:“垂云篆者,卫恒之所作。轩辕之代,庆云常现,其体郁郁纷纷,为书纪职,文字之典,取诸为篆。《书品》云:'卫恒书如摇华美女,舞笑镜台。笔动若飞,字张如云,莫能传学。’卫氏即垂云之祖。”41按,“云书”传为黄帝所作。韦续《纂五十六种书》:“四云书。黄帝时,卿云常见,郁郁纭纭,作云书。”梦英《十八体书》引录此段文字,又据《书品》记卫恒“笔动若飞,字张如云”,故意将“云书”偷换成“垂云”42,附会痕迹十分明显。又梦英《十八体书》:“柳叶篆者,卫瓘之所作。卫氏三世工书,善乎数体,温故求新,又为此法。其迹类薤叶而不真,笔势明劲,莫能传学。”43这同样是梦英的臆说。明方以智《通雅》:“卫氏三世攻书,卫瓘因父觊之学作柳叶篆,类薤叶而不真,莫能得学,其殆今之草篆乎。子恒作云书,虽名仿轩辕,其实巨山自变伯玉家法耳。”44其误乃因袭《十八体书》之讹。

南朝宋王愔《古今文字志》被张天弓认定为“中国古代最早一部书法史及书法品藻著作”45,该著在编撰体例上受《四体书势》的影响。今传《古今文字志》各种版本均为残篇,但从存目来看,有“古书有三十六种”,包括“秦书八体”“新莽六书”和卫恒“四体”,此外还有行书、楷书、诸多杂体和象形篆。其中“古文篆”本与大篆、象形篆、科斗篆、小篆、刻小篆、摹篆并列,而被《法书要录》析为“古文”“篆”二体,实误46。与卫恒《四体书势》拈出“四体”以简驭繁不同,《古今文字志》则演少为多,列出36种字体。一方面,王愔列“古今字学二十七家一百四十七人”“书势五家”,明确将“字学”(《法书要录》《书苑菁华》作“小学”)和“书势”分开,这可以看出《四体书势》的影响所在;另一方面,他以“古今文字志”命名,显然又将“书势”统贯于“字学”之下,这正反映了南朝时期书法艺术依附于文字学的历史事实,与卫恒《四体书势》以“字体”统贯“书势”有异曲同工之妙。

《法书要录》本《古今文字志》在“古书三十六种”下列“云书”47,明清刻本《墨池编》脱此。镰仓抄本萧子良《古今篆隶文体》列43种书体,有“云书”而无“柳叶篆”;庾元威《论书》列“百体”,有“云书”而无“柳叶篆”;《古今文字志》亦不录“柳叶篆”。可见,“云书”的存在可信,而“卫恒作云书”即为附会,卫瓘作“柳叶篆”更是无稽之谈。

魏晋南北朝以来,书法领域各种杂体和象形篆书层出不穷,这或许就是虞龢提到的“诸杂势”。文学领域也是如此,除传统的“章表奏议”“赋颂歌诗”以外,还有“符檄书移”“史论序注”“箴铭碑诔”“连珠七辞”,刘勰认为“括囊杂体”48。在传为卫氏家族创造的诸多杂体中,“散隶”应该比较可信。张怀瓘《书断上·飞白》:“卫恒祖述飞白,而造散隶之书,开张隶体,微露其白,拘束于飞白,萧洒于隶书,处其季孟之间也。”49庾元威《论书》:“散隶露书,终是飞白。”50韦续《纂五十六种书》:“四十七散隶书。晋卫恒所作,迹同飞白也。”51在卫恒的“诸杂势”中,极有可能包含“飞白书势”。因为魏晋以降,“飞白书”一度成为流行的书体。萧子云《论书启》:“三十六著《晋史》一部,至二王列传,欲作论草隶法,言不尽意,遂不能成,止论飞白一势而已。”52揆诸文献,有晋刘劭《飞白书势》、南朝宋鲍照《飞白书势铭》、唐岑文本《奉述飞白书势》。《古今文字志》所云的“书势五家”中,“飞白书势”极可能居其一,另外四家或即《四体书势》中的“古文势”“篆势”“隶势”“草书势”也未可知。

魏晋南北朝以来的杂体和杂势,体现了书法艺术多途发展的现实,但是大部分杂体书在历史的烟尘中最终销声匿迹。唐代以来,虽然也存在一些杂体书,但在理论上已经受到轻视和否定,如孙过庭《书谱》所言:“龙蛇云露之流,龟鹤花英之类,乍图真于率尔,或写瑞于当年,巧涉丹青,工亏翰墨。”53其背后原因与书法逐渐由外到内,脱离“形学”走向“心学”的历史大趋势有关。

康有为曾将书法的本质概括为“形学”54,刘熙载则视为“心学”55,可谓各得书法之一端。魏晋以降,书法形成钟、卫二派,钟派通过王羲之的传承而大盛,终成中国书法史的主流,卫派则销声匿迹于历史烟尘之中。个中原因,即与卫氏书派因为秉持古文传统而“重形”有关,终不敌书法艺术日趋内化、与人文结合而成为“心学”的历史大潮。

五、由“势”到“法”

唐前谈及书法技巧多用“笔势”一词,亦首见于《四体书势》。传王羲之有《笔势论十二章》,此篇虽为伪托,但反映了唐前的书法观念。此外,唐释希一辑《笔势集》,成书时间应早于《法书要录》,今传日本安永十年(1781)抄本。《笔势集》包括八篇文献:《用笔法》《王逸少笔阵图论》《用笔阵图法》《王羲之笔势论》《评能书人名》《王献之表》《观钟繇书法十二意》、庾肩吾《书品论》等。这些被唐人冠以“笔势”的篇章,除《评能书人名》和庾肩吾《书品论》外,全部被朱长文纳入到《墨池编》“笔法”一类中,而且他还把涉及书体、字体的《四体书势》也归入“笔法类”。

从目前的文献考察来看,最早提到“用笔”的即卫恒《四体书势》,但此时的“用笔”并非指具体的用笔方法,而是强调笔本身的物理属性,与“措笔”“引笔”“奋笔”“下笔”“绝笔”处于同一个层面。此后“用笔”一词日渐流行,至唐代达到鼎盛,多见于唐人伪托唐前书论中,其内涵皆就用笔技巧而言。虞世南《笔髓》云:

文字,经艺之本,王政之始。苍颉象山川江海之状、虫蛇鸟兽之迹,而立六书。战国政异俗殊,书文各别。秦患多门,定为八体。后复讹谬,凡五易焉,然并不述用笔之妙。及乎蔡邕、张、索之辈,钟繇、王、卫之流,皆造意精微,自悟其旨也。56

所谓“五易”,韦续《纂五十六种书》有说明:“又云字有五易:苍颉变古文,史籀制大篆,李斯作小篆,程邈作隶书,汉代作草是也。”57虞世南说得很明白,汉代以前,“不述用笔之妙”,魏晋以来,“自悟其旨”。

所谓“笔法”有两义:一指“制笔法”,如李阳冰《笔法诀》即是;二指“用笔法”,如《墨池编》录(传)李斯《用笔法》:“用笔法,先急回,后疾下,鹰望鹏逝,信之自然,不得重改。”58本文所讨论的“笔法”主要指后者。唐人喜言“笔法”,然“笔法”一词见于书论文献之始,莫究其时。唐宋之际,笔法类的文献腾涌而出,然而这些文献的真实性尚需检证。最著名的言“笔法”作品是《墨池编》所载《古今传授笔法》,此篇又被明刻诸本《法书要录》录入作《笔法传授人名》,但并非张彦远原来编次,而是后世据《墨池编》《书苑菁华》等书增入者。

《法书要录》录有《梁武帝观钟繇书法十二意》一篇,《笔势集》作《观钟繇书十有二意》,《太平御览》卷七四八摘录一小段,题作《梁武帝观钟繇书法》59。《墨薮》有《张长史十二意笔法第十一》,《墨池编》据以收录。其后宋刻本《书苑菁华》分别录有《梁武帝观钟繇书法十二意》和《唐颜真卿述张长史笔法十二意》二篇,前者与《法书要录》相同,后者与《墨池编》略同。“钟繇十二意”和“张长史十二意”二篇有较大不同,前者称“书”或“书法”,而不言“笔法”;后者演绎较多,“笔法”一词屡见。朱长文云:“张彦远录十二意为梁武笔法,或此法自古有之,而长史得之以传鲁公耳。”60朱长文按照宋人的习惯称“梁武笔法”,乃是大谬。

实际上,这些所谓的笔法类文献,大多为中晚唐时期的伪托之作。一个有力的证据是,孙过庭《书谱》、张怀瓘《书断》、窦臮《述书赋》、李嗣真《书后品》等著述中,居然不见“笔法”一词的踪影。文渊阁《四库全书》本《法书要录》中“笔法”一词仅出现三次:第一,卷一《传授笔法人名》,此篇滥入,不足深论;第二,卷四《张怀瓘书议》“笔法体势之中最为风流者”,按,此句“笔法体势”在《墨池编》中作“数体”,吴岫抄本《法书要录》作“二体”,唯明刻诸本《法书要录》《墨薮》、宋刻本《书苑菁华》《古今法书苑》作“笔法体势”,当以“数体”为正;第三,卷三《徐浩古迹记》“颇知笔法,使定古迹”,无其他异文。此句是唯一(至少说明是极少数)证明唐人书论文献中使用“笔法”一词的书论文献。这是否可以推论,书论文献中使用“笔法”一词,始于盛中唐时期?张彦远《历代名画记》共出现“笔法”四次:第一,卷一《论画六法》“则失其笔法,岂曰画也”;第二,卷二《论顾陆张吴用笔》“国朝吴道玄,古今独歩,前不见顾陆,后无来者,授笔法于张旭,此又知书画用笔同矣”;第三,卷二《论鉴识收藏购求阅玩》“书则不得笔法,不能结字”;第四,卷一〇《唐朝下》“王默早年授笔法于台州郑广文虔”61。这四处虽有两处指绘画,但张彦远认为“书画用笔同”。据此可知,至迟在中晚唐时期,书论中“笔法”一词才开始被普遍使用。

“法”之一字,值得深究。“书”“法”并称,当与“笔法”一词流行有关。史学上的“春秋笔法”亦称“春秋书法”,此乃“书法”一词出现之始,但显然彼“书法”非此“书法”。《隶势序》云:“魏初而有钟、胡二家为行书法,俱学之于刘德升。”“行书法”的提法已开“书法”之先。齐梁时期的傅昭撰有《书法目录》一书,《笔势集》所载袁昂所作《古今书评》云:“右廿四人,自古及今,善能书法。”62此处“书法”兼有书法作品和笔法之意,已与唐代以来“书法”一词的涵义无甚差别。

由字体、书体、笔体,到字势、书势、笔势,再到字法、书法、笔法,显示了书法艺术日渐独立并与小学分离的历史趋势。此外,在书法技法发展过程中,笔法获得了相对于结字的优势地位,书法不断突破“形”的桎梏,慢慢与“心”结合起来,从而为中唐以后“人”“文”与书法的结合开辟了新的道路。

余论

中国书法的发展,至魏晋一变,“钟张二王”成为唐代以前最伟大的书法家,“四贤”的出现也标志书法艺术真正的自觉。袁昂《古今书评》云:“张芝经奇,钟繇特绝,逸少鼎能,献之冠世,四贤共类,洪芳不灭。”63孙过庭《书谱》亦云:“彼之四贤,古今特绝。”64随着“四贤”经典地位的确立,书法也渐渐从“字学”中挣脱出来,走上艺术化的发展道路。张怀瓘指出,“字之与书,理亦归一,因文为用,相须而成”,“其后能者,加之以玄妙,故有翰墨之道生焉”65。“翰墨之道”的发生,标志着书法作为独立的艺术门类登上历史舞台,但在传统经学思维的历史背景下,“翰墨之道”并没有受到应有的重视,反而伊始就被正统儒家所质疑。《非草书》载:“徒善字既不达于政,而拙草无损于治。推斯言之,岂不细哉?”66后世书为“小道”的观念即与此有关。此外,以“钟张二王”为代表的书家因片面发展书法而忽视“字学”的本原,也在事实上造成书法艺术的短板,《颜氏家训》认为“此艺不须过精”67便着眼于此。晋唐以来对书法艺术的质疑最终导致了一场绵延不绝的声讨运动。北宋朱长文在《墨池编》卷一按语中开篇明义地指出:

古之书者志于义理而体势存焉。《周官》教国子以“六书”者,惟其通于书之义理也。故措笔而知意,见文而察本,岂特点画模刻而已。自秦灭古制,书学乃缺,删繁去朴,以趋便易。然犹旨趣略存,至行草兴而义理丧矣。钟、张、羲、献之辈,以奇笔倡士林,天下独知有体势,岂知有源本,后颜鲁公作字得其正为多,虽与《说文》未尽合,盖不欲大异时俗耳。68

朱长文在《墨池编》中收录有《四体书势》,他所使用的“体势”一词,明显与该篇有关。但他所说的“体势”侧重于“势”,本质内涵是指晋唐以来的书法艺术,重点是钟、张、羲、献的“行草”“奇笔”。朱长文站在学者的立场上,祭起“六书”的大旗,肯定了颜真卿正书合于篆籀的“得”,批评钟、张、羲、献行草书“以奇笔倡士林”的“失”。不仅从理论上阐明了“书学”务须以“字学”为本原的必要性,同时也通过《墨池编》的学理归类体现出弥缝“字学”与“书学”分离趋势的努力。朱长文“保守主义”的立场与卫恒引用崔瑗《草书势》“纯俭之变,岂必古式”的“与时俱进”似乎方圆凿枘。不过,这应是晋唐以后书法艺术片面发展必然导致的局面。从此以后,为清理书法艺术因“独知有体势,岂知有源本”的积弊,一些文人、学者和艺术家们开始试图从“字”“人”“文”中去找寻救赎的药方,中国书法史也随即掀开新的一页。这一切,显然已经不是卫恒和《四体书势》所能范围的了。

注释

1 本文所引《四体书势》内容(包括蔡邕《篆势》、崔瑗《草书势》、卫恒《字势》《隶势》及《篆势序》《草书势序》《字势序》《隶势序》)皆出自卫恒:《四体书势》,朱长文辑:《墨池编》卷二,清雍正就闲堂刻本。

2 裘锡圭:《文字学概要》,商务印书馆1988年版,第65—66页。

3 17 许慎:《说文解字序》,《墨池编》卷一。

4 7 参见高雅梅:《魏晋南北朝书体论研究》,首都师范大学2007年硕士学位论文。

5 《汉书》,商务印书馆1957年版,第18页。

6 “盖八体六书,本无大殊,秦焚古文,故以史籀为大篆,而不名古文。王新定六书,则以古文包大篆,奇字不过古文之特异者,余虫书即鸟虫书,摹印变为缪篆,刻符并入篆书,殳书并入隶书,独阙署书而已。”(顾实:《汉书艺文志讲疏》,上海古籍出版社2009年版,第80—81页)

8 24 66 赵壹:《非草书》,张彦远:《法书要录》,人民美术出版社1964年版,第2页,第3页,第4页。

9 10 15 49 张怀瓘:《书断》,《法书要录》,第261页,第235页,第290页,第238页。

11 陶弘景:《上武帝论书启》,《墨池编》卷四。

12 26 53 64 《中国碑帖名品·孙过庭书谱》,上海书画出版社2015年版,第19页,第20—21页,第29—30页,第3页。

13 彭砺志:《“势”文体考论》,《古典文献研究》第13辑,凤凰出版社2010年版。

14 李广宽:《从用韵角度考证〈四体书势·隶势〉的作者》,《长江学术》2013年第3期。

16 朱熹:《周易本义》,上海古籍出版社1987年版,第62页。

18 徐幹撰,孙启治解诂:《中伦解诂》,中华书局2014年版,第21页。

19 王世贞:《古今法书苑》卷三,明末王乾昌刻本。

20 30 31 徐坚等:《初学记》,中华书局1962年版,第507页,第508页,第507页。

21 48 刘勰著,王利器校笺:《文心雕龙校证》卷六,上海古籍出版社1980年版,第201页,第201页。

22 “体法雅媚,制置才巧。擅美当年,有声京洛。”(谢赫:《古画品录·吴暕》,明《津逮秘书》本)

23 荀悦:《前汉纪》卷二《高祖》,《四库提要著录丛书·史部》第66册,北京出版社2011年版,第174页。

25 魏宏灿:《曹丕集校注》,安徽大学出版社2009年版,第313页。

27 徐志啸:《历代赋论辑要》,复旦大学出版社1991年版,第11页。

28 刘涛:《极简中国书法史》,人民美术出版社2015年版,第24—25页。

29 王应麟:《玉海》卷四五《景祐书苑书学》,广陵书社2003年版,第849页。

32 王世贞:《古今法书苑》卷二,明末王乾昌刻本。

33 《晋书斠注》卷三六《卫恒传·附四体书势》注云:“《魏志·刘劭传》注引《文章叙录》'其形’作'其法’。”(房玄龄等撰,吴士鉴、刘承幹注:《晋书斠注》,中华书局2008年版,第708页)

34 颜之推撰,赵曦明注,卢文弨补注:《颜氏家训·附传补遗补正》卷六《书证》,《丛书集成初编》第972册,商务印书馆1937年版,第165—166页。

35 张君房编,李永晟点校:《云笈七签》,中华书局2003年版,第115页。

36 《南史》,中华书局1975年版,第1785页。

37 《全唐诗》卷三三,中华书局1999年版,第451页。

38 虞龢:《论书表》,《法书要录》,第44页。

39 《三国志》,中华书局1959年版,第612页。

40 唐玄度:《十体书》,《墨池编》卷一。

41 43 《十八体书》碑,西安碑林藏。

42 《墨池编》作“云书”,当据韦续《纂五十六种书》改。《十八体书》碑(西安碑林藏)作“垂云”,近实。

44 方以智:《通雅》卷三二《器用·书法》,文津阁《四库全书》第283册,商务印书馆2005年版,第421页。

45 张天弓:《王愔〈文字志〉辑佚》,《张天弓先唐书学考辨文集》,荣宝斋出版社2009年版,第191页。

46 《古今篆隶文体》日本镰仓抄本有“古文篆”。

47 王愔:《古今文字志》,《法书要录》,第25页。

50 庾元威:《论书》,《法书要录》,第58页。

51 韦绩:《纂五十六种书》,《墨池编》卷一。

52 萧子云:《论书启》,《法书要录》,第30页。

54 “盖书,形学也。”(祝嘉编:《广艺舟双楫疏证·缀法》,中华书局1979年版,第198页)

55 “杨子以书为心画,故书也者,心学也。”(刘熙载:《艺概·书概》,上海古籍出版社1978年版,第169页)

56 虞世南:《笔髓》,《墨池编》卷二。

57 韦绩:《纂五十六种书》,《墨池编》卷一。

58 (传)李斯:《用笔法》,《墨池编》卷二。

59 李昉等:《太平御览》,中华书局1963年版,第3318页。

60 朱长文辑:《墨池编》卷二。

61 张彦远:《历代名画记》,人民美术出版社1963年版,第15、24、36、204页。

62 释希一:《笔势集》,(日本)安永十年抄本。

63 袁昂:《古今书评》,《法书要录》,第76页。

65 张怀瓘:《文字论》,《法书要录》,第158页。

67 颜之推撰,赵曦明注,卢文弨补注:《颜氏家训·附传补遗补正》卷六《书证》,《丛书集成初编》第973册,第179页。

68 朱长文辑:《墨池编》卷一。

摘要:传世的晋唐法书名迹(包含可靠的双钩模本)数量不多,然出现节笔的作品不少,已成为晋唐法书的重要特征。此现象在书法史界已有相当的研究成果,确认折纸即为造成节笔的主因。然而,当折纸现象被充分描述与说明之时,折纸的功能却悬而未解,多数论者仅单纯视之为书写定位,然此说并无法解释传世书迹中的种种节笔现象。事实上,北宋以前桌椅尚未应用于书写,持纸仍是主要的书写方式,为便利持书的操作,直接于纸面上施以折痕,加强纸张的支撑力,又因为稿本的性质,便造成节笔的出现。由晋唐时期的实际书写脉络来理解折纸,不仅对这些珍贵的早期书迹有更深的认识,也能厘清长久以来无法解释的节笔现象。

关键词:节笔、折纸、孙过庭、书谱、王羲之、晋唐法书

pyat.jpg

前言

「节笔」这个专有名词并非源自中国,最早是由日本人松元芳翠(1893-1971)在研究孙过庭《书谱》刻帖时所提出,解释「节笔」乃是毛笔书写时碰触到折纸的突起痕迹而产生,线条出现类似竹节般的不自然笔画,故称为「节笔」,并于1929年发表于《书海》月刊上。1937年,他又根据墨迹印本发表更详尽的《书谱》研究。【1】

从此,书法史学者展开一系列对于《书谱》的研究。启功在于1964年发表〈孙过庭《书谱》考〉一文,对松元芳翠的成果详细介绍,而且对于节笔与折纸的关系表示赞同。【2】不过,西川宁却持不同意见,认为孙过庭已将节笔吸收为自己的运笔方式,因此在很多非折纸处也都会使用。【3】谷村熹斋与其子谷村隽堂则是在松元芳翠的基础上,进一步确认折纸方式是先卷成纸筒再压平,所以导致内侧部份的行距较窄,外侧行距宽。孙过庭在书写时,则是先从较宽的外侧开始写,所以每一纸的折痕都是从宽逐渐变窄。【4】钟民丰于1992年也撰写〈「书谱」节笔及古法帖折纸方法之探索〉,重申节笔与纸张折痕有关,并详细介绍《书谱》与其他古代法书中的节笔例子,并且再次确认《书谱》的先卷后压的特殊折纸方式。【5】

尽管节笔与折痕的关系在书法史界已成定论,但张小庄在2005年发表〈王书「触笔」论-与日本国谷村熹斋先生商榷〉,指出晋唐法书用纸上无折痕的说法,推出「触笔」(节笔)与折痕无关,而是一种特殊的笔法,呼应西川宁当年所提出的部份意见。【6】然而,面对《书谱》中同一行的节笔皆横跨同一条垂直折线时,张小庄提出的无折痕笔法说即显得毫无说服力。2009年,王祥北以〈「触笔」与王羲之书法〉为论文题目,仔细搜寻王羲之以前的书法作品中类似节笔的例子,试图找出节笔更早的笔法来源,证明节笔与纸张折痕无关。【7】郑付忠在〈书法「节笔」浅识〉中亦持类似意见,唯独多加入毛笔的物质性探讨,算是新的尝试方向。【8】虽然持续有论者挑战节笔与折纸的关系,但所提供的证据都过于薄弱,无法推翻学界目前的定论。

传世的晋唐法书名迹(包含可靠的双钩模本)数量并不多,然而出现节笔的作品却不少,【9】似乎成为晋唐法书中的重要特征。这样的特殊现象已经被学界充分地认识与描述,而且也进行了部份的研究,确认节笔即是因折纸所造成的。然而,折纸现象在获得充分的描述与说明之时,折纸的功用却一直悬而未解,多数论者仅简单地视之为书写定位。谷村熹斋曾在松元芳翠研究《书谱》的基础上,进一步考察王羲之的作品,完成〈「右军笺」的推想〉一文。文中称「节笔」为「触笔」,经由归纳与整理,他推论出以两公分为间隔的羲之用笺「右军笺」,每页有八行,高二十五公分,宽十六公分。【10】富田淳则是从《丧乱帖》上的狭窄的突起折痕推测,折痕除了有书写定位外的功能外(文中举《书谱》为例),或许还存在减少纸张摩擦的保存功能,可以智永《真草千字文》与传贺知章《草书孝经》为例。【11】这些说法虽然可以说明少数特殊例子,但无法解释本文所要探讨的普遍折纸文化现象。

晋唐法书中出现节笔的普遍性,反映出折纸并非偶然或无目的。相反地,折纸应该是带有很强的功能性,否则不会如此频繁出现。然而,书法史界对于晋唐书法中如此重要的文化现象却乏人问津,多数学者仅就节笔现象加以论述与探讨,尚未有对该时期的折纸全面且深入的研究出现。透过本文,希望能厘清晋唐法书中折纸的功能,与节笔出现的文化意义。

kszt.jpg

一、折纸定位说

书写时的折纸施做在书法史上似乎是司空见惯,甚至一直到现代,书家都还保有折纸书写的习惯。这看来类似的古今折纸习惯往往被混为一谈,折纸现象也一直被视为书法史上一脉相承的传统,然而其中却是存在着不少的差异。

由于纸张纤维遇水后会恢复原先的形状,因此折纸痕迹在裱装过程中容易消失或变得不明显。能够发现这些晋唐墨迹中消失的折痕,通常是因为节笔的存在,尤其是晋人法书中的双钩摹本,若非描摹者忠实地将节笔复制下来,根本无从推测原本的折纸现象。

由于折痕经常是规律地出现,例如孙过庭的《书谱》(图1),导致这些折痕往往被单纯地视为书写定位的标记,而节笔则是因为书家不经意地写出折线外所产生。若是接受折线为书写定位的说法,对于这些屡屡跨写于折痕上的笔画线条,却又很难合理的解释。毕竟,要指责这些留下节笔的晋唐书法名家是因为书写距离一时疏忽没拿捏好,才会写出折线外,也确实说不通,终究他们还是书史上数一数二的书家。姑且不论这些终日与毛笔为伍的古代书家,即使稍有训练的现代人也不至于会犯这样的错误。事实上,从这些晋唐墨迹上所反映出的书学功底,不难想象纵使缺乏折痕的帮助,这些书家也能轻易地将字写在特定位置上。这对于现代书家而言,也不是什么难事,很多书家都可以不依靠折线而书写整齐。

更令人不解的是,从宋代开始,书迹就几乎见不到书写于折痕上的状况,也就是节笔的现象突然消失。若按折纸定位的说法,可以有两种解释:一是宋代以后书家不采用折纸书写。另一就是他们在写折过的纸时,特别谨慎小心。后者显然不太合理,似乎直接认定王羲之、孙过庭等晋唐书家个个粗心大意,谨慎小心的程度不如宋以后书家。前者当然也可能是造成节笔消失的原因,不过书家进入宋以后突然不需要依靠折纸来辅助定位,这样的说法也没有什么说服力。

此外,唐以前带有节笔的书迹多见于行草作品中,这也导致一个印象:书家因为书写比较不受拘束的书体,才会经常不经意地书出折线外。事实并非如此,若检视这些带有节笔的书迹,如《书谱》或是王羲之的作品,可以发现书家根本就是一行行规矩地书写,带有节笔的字体与书写于网格线内的大小差不多,显见行草书体并非关键。

节笔若是出现在单字的右侧就属于比较正常的状况,容易解释为右侧笔画拖太长所造成。然而,出现比较多的却是在单字中间,如王羲之《远宦帖》(图2)。更特别的是在起笔区域的左侧,如王珣《伯远帖》(图3),这样的现象就显得不寻常,因为书家并无道理在下笔时故意挑有折痕的位置写。若这些早期书家果真利用折纸来帮助书写定位,原先目的当然是美观,但为何不写在折线内,反而直接书写在容易干扰书写的突起折在线,漠视这些定位的折痕,显得相当不合常理。

若进一步观察《万岁通天帖》中的王慈《汝比帖》,第一、二行笔画相互穿插而不见节笔,意味着两行之间是平坦且无折痕,然第三行字的中间却出现节笔(图4)。类似的状况也出现在王慈《尊翁帖》上,【12】第一、二行的单字相互交错而没有折痕,第五、六与八行却出现折痕(图5)。大多数晋唐墨迹中,折痕的距离多数与实际的行距接近,只是两者经常不是十分吻合,导致出现节笔。显然,这两件书写行气相互交错侵扰的作品中,折纸的间距显然与单行宽度无关,可知折纸的功能并非仅止于书写定位,而是另有其他功能。

综合以上数点,折纸显然不是单纯的定位,因为定位说完全无法解释晋唐书迹中的种种节笔现象与节笔消失的问题,必须考虑其他的书写功能。不过,由于折痕存在纸面上,对于视觉还是会有一定的引导作用,所以折纸与定位功能还是可以有一定的关联,但是无法解释所有的现象。

二、桌子与书写

折纸既然与书写定位关系不大,却又如此密集出现于晋唐法书名迹中,显然必须全面地考虑该时期的实际书写脉络。这里的书写脉络并不是要讨论书学理论或是政治环境等与书法实际创作关系较远的脉络,而是要针对当时的书家如何写字,使用哪些工具、辅助工具或方法等等。

首先要处理的就是晋唐时期的书法家怎么写字,乍听之下似乎是个不是问题的问题,但事实上并非如此。关于宋以前的人如何写字,可以从一些出土文物或是古代绘画摹本上清楚见到。最有名的例子就是湖南出土的西晋青釉双坐书写陶俑(图6),一手持笔,一手持拿准备要被书写的东西。这个要被写上文字的物品由于陶制品的简略,可以是简牍或是纸张。书写的实际操作方式就是两手腾空于胸前书写,并没有任何稳固的依靠物凭借。有趣的是,两陶俑之间尽管有矮几存在,但是这个矮几距离眼睛及手部太远,显然无法据以书写。依此类推,在年代更早的汉代,长条片状的简牍应该也是以同样的方式直接持于胸前书写。可见,自汉代到西晋,这种这种持书的书写方式是一脉相传的。

除了在西晋陶俑可以见到早期的书写方式外,现存少数古画摹本上也留下类似的持书方式,如传唐阎立本《北齐校书图》(图7)、传晋顾恺之《女史箴图》(图8),都清楚显示,无论文人坐着或是站着,持纸书写都是主要的书写方式。由于这些例子并非孤立,而是重复出现,显示这些匠人与艺术家想要表现书写动作的画面时,都不约而同地想到持书的方式,这无疑反映出持书在当时确实最具代表性,也是最主流的写法。

至于利用桌子来写字的方式呢?这对于研究古代家具史的学者而言,也是个不是问题的问题,因为在魏晋南北朝以前,现代人所熟悉的高桌根本就还没有出现在中国。高桌的出现是伴随着椅子在中国的盛行,因此一直要到唐代,桌椅才开始逐渐进入人们的日常生活中,开始有了垂足而坐的习惯,如唐人《宫乐图》(图9)。然而,新的家具出现是否就意谓者书写方式会马上随之改变,具体情况很难断定。不过,从传五代周文矩《文苑图》(图10)中,还是可以清楚见到在五代时,被书写物持拿在手上的书写方式仍是主流。

假设当时确实还存在着其他的书写方式,不过图像数据上的缺乏,反映出一种非主流或是不具代表性的意义。传世少数画作上有时也会出现一些令熟悉桌椅的现代学者眼睛一亮的诱人线索,例如传王维《伏生授经图》(图11)或是卫贤《高士图》(图12)中所出现的矮几,配合现代观者自身熟悉的写字经验,很难让人不联想到利用矮几书写的可能性。然而,缺乏图像与文字上的证据,这一切的想象很难得到证实。

进入宋代后,文人坐于椅上使用高桌书写便成为一种常态,例如张择端《清明上河图》(图13)。桌、椅的普及无疑造成书写姿势的彻底改变,连纸、笔、手的角度与相对关系都与过去持书有所不同。【13】

桌子进入文人的书斋且成为书写的重要辅助工具,与椅子在中国的发展有关,高桌是伴随椅子的盛行而出现,是无法弃椅子而单独存在的一种家具。整体而言,椅子从盛唐之后开始在民间流行,一直到宋初才完全普及。然而,中国的僧人却早至三到四世纪,在印度寺院的影响下开始使用椅子禅坐。盛唐至晚唐,除了最先接触到椅子的皇室贵族与上层官员外,部分的居士与接触佛教的文人也开始习惯椅子的使用。到了五代、宋初,椅子则是完全普遍于中国。

椅子在寺院中主要用于禅坐,不过唐代寺院中的椅子也有普通的俗世用途,例如他们吃饭时就垂足坐在椅子上。【14】除了吃饭用途外,自然也可以考虑寺院中人利用桌、椅作为书写的设备,或许大量的佛经抄写工作也促使这些僧人发现桌椅对于书写的便利性。【15】

显然,僧人对于桌椅进入中国的书写有着决定性的影响力,在这样的脉络下,中晚唐特殊的草书僧文化现象就变得有迹可循。【16】

这些草书僧的源头当然是善狂草的张旭,身为唐代最负盛名的狂草书家,他经常于公开场所表演狂草。【17】从文献记载看来,他受到文人大力歌咏的狂草都是题壁或屏一类的作品。然而传世书迹中已经见不到这一类的作品,很难想象这些狂放的巨幅书迹。【18】若是回到目前以墨迹或碑刻为主流的中国书法史中,从张旭《肚痛帖》(图14)、怀素《自叙帖》(图15)、高闲《千文残卷》(图16)等狂草书迹看来,唐以后的书法史对于狂草的论述就是以这些尺幅较小的作品为对象,那些巨幅大作其实已经远离中国书法史,因此本文还是以纸绢上的狂草为讨论对象。

张旭如何发展出狂草已经不得而知,不过要书写《肚痛帖》这样的狂草作品却还是得花一番功夫。毕竟唐代盛行的持纸书写的方式,对于书写的限制太大,完全不适合单字尺寸较大且狂放的草书。狂草的特色除了字形较一般书写来的巨大外,左右横跨的距离较大,上下笔画的连贯性更强,这些都需要一个更加稳定的书写面,若要将纸张拿在手上书写这种字体,显然是不太可能的事。因此,在桌子尚未普及的时代,将纸张固定于壁屏上或是地上似乎是最可行之方法。

发展出狂草后的张旭,迅速获得极大声名,故不难推知仰慕学习者必然很多。碍于当时持纸书写的方式,想要学习狂草的书家其实有一定的难度,学习者当然很难以持书的方式来练习这种狂放的书法,最可能就是在壁、屏上学习或是将纸张放置于地上,不过都需要费一番功夫。

继承张旭之后最重要的狂草书家无疑是怀素,他的僧人身份颇值得注意。(传)李白〈草书歌行〉中有「吾师醉后倚绳床」,【19】绳床以板为之,后有靠背,左右有扶手,类似普通的椅子。【20】除了绳床的使用外,还有另一个传说,提到他勤练书法以至于「漆盘三面俱穴」。【21】关于怀素使用的漆盘形式,及如何利用漆盘来练习书法,现在已不得而知,书史上似乎也不见有其他使用漆盘的类似记载。漆盘出现在书法学习的描述中确实带有诸多谜团,但从书写方式的脉络来看,确实也有其特殊意义。毕竟漆盘在某种程度上其实与桌面相类似,两者都有稳定的平面可以提供纸张足够支撑力,因此拿来练习狂草书当然会比持书来得方便。

狂草从不可学的「道」到可以学习的「艺」,可能发生在九世纪中期。【22】这转变恰好与桌椅普及的时间吻合,而怀素的漆盘可以说是介于持书方法与利用桌子书写的过渡方法。

当习惯使用桌、椅的僧人们接触到张旭、怀素的狂草后,他们必然可以轻易联想到平整稳固的桌面对狂草书写所带来的便利性,毕竟将纸张放置桌平面上绝对比悬张于垂直面或是放置在地上容易许多。因此,寺庙中随处可及的桌子便提供一个适合书写狂草的平坦支撑面,使得这些僧人在狂草的学习上较一般人更加简易,待笔法熟练后自然也可以轻易地书壁或屏。

狂草、桌子与持书三者之间的关系,正好可以用来理解为何中晚唐时狂草在寺院中流行起来,也培养出一批著名的狂草书僧。除了僧人外,唐代书家也可能开始利用桌子来书写。颜真卿(709-785)就曾在家中使用倚子来健身:

又立两藤倚子相背,以两手掘其倚处,悬足点空,不至地三二寸,数千百下。【23】

椅子显然是其家中的基本配备,不难想象高桌的同时存在,加上他与张旭、怀素之间的深厚渊源,【24】都暗示他也有可能像那些草书僧一样开始尝试在桌上书写。即使盛唐以后的少数书家可能已经开始在桌上书写,不过可以推测持纸书写应该仍是主流,新式的书写方式可能多应用于大尺寸作品或是特殊的书写状况。

桌、椅的盛行直接对书法史产生重大影响,宋以前与书写姿势有关的书论都必须加以解释与修正,否则完全无法套用至新式书写方式。原先视为理所当然的悬腕,在习惯将纸张放置于桌上书写的宋代,就成为书家可以自由选择的项目。由于悬腕对于初学者实属不易,容易引起肌肉酸痛等不适症,自然很多书家会将手腕搁于桌上书写,黄庭坚就曾提过这个现象,指出当时学习书法的人喜欢「着臂就案,倚笔成字」,【25】最著名的代表人物就是苏轼。【26】宋代书家正值此转变之际,因此留下很多对于古今笔法的讨论,也试图追索他们心中的正统笔法。【27】

三、绢纸的持书

持书不仅关系到书家姿势,更与材质息息相关。晋唐时期,书写材质主要可以分成绢与纸两大类,在古代的书写图像数据中,持于书家手上的材质可能两种皆有,然而两者的性质相去甚远,势必对书家的书写造成影响。比纸张更早用来书写的丝帛,究竟是如何使用?西晋成公绥(231-273):「动纤指,举弱腕,握素纨,染玄翰。」【28】明确指出是将「素纨」握在手上书写,而非置于平面上,这个文献再次证明持书的主流性。不过,丝帛材质较纸张更加柔软,势必无法直接持拿于手上书写,故有卷于轴上书写的说法,【29】实际的操作方式很可能就是像传顾恺之《女史箴图》中书者左手所握的卷子(图8)。卷在轴上的丝帛书写面形成圆弧状,使得笔毫活动范围与摆动角度都受到影响,不过当字体小时,书写面所产生的影响相对较小,所以书家还是可以自由地挥洒,例如出土的帛书墨迹。

当纸张在晋代开始普及于文字书写时,【30】书写方法当然也产生变化,毕竟纸张的特性不同于丝帛。早期绘画中可以见到两种持纸方式,一种是直接拿着整张的纸(图7),另一则是将纸张卷起握于手中(图10)。

第一种方式持纸的首要条件,无非就是纸张的强度,毕竟支撑力不够的纸张很难拿在手上书写。四到七世纪的古纸宽度大多是24公分左右,【31】因此有论者认为由于当时纸张的尺寸较小且制作厚实,故理论上是可以行得通的。【32】不过,从传世的晋唐书迹用纸看来,当时的纸张也并非真的硬挺到可以一张张腾空持拿书写。

第二种将纸张卷起的方式,确实是可以产生相对稳固的书写面,不过卷曲所产生弧面却反过来限制书写的动作,不利于字体较大的书写。从现存实物看来,晋唐书家所书写的字体已经较简帛文书大上许多,若使用卷纸书写,显然不太方便。由于横跨距离较大,所以书家书写时需要时时调整毛笔的角度,以配合弯曲的平面,徒增书写上的不便。此外,纸张较绢帛坚挺许多,卷起来书写虽然可行,但是卷曲的纸张不如绢帛般的伏顺,而是稍微带有恢复原状的弹力,对于书写面的稳定会产生负面效果,因此容易造成书家书写时卷动的困难,反而不利书写。

显然,古人持纸书写可能还有其他的特殊技巧,必然不如传世图像数据中所呈现的如此简略。要解决此疑惑,晋唐所流传下来的稀少墨迹便成为观察的重点,而其中折纸痕则是扮演关键性的角色。

四、折纸与持书

折纸的做法若放入晋唐时期书写姿势的脉络来考虑,很多问题似乎就变得豁然开朗。宋以前为持纸书写盛行的年代,但是若是纸张过于柔软,且下方缺乏支撑物,其实是无法书写的。入宋后,纸张制作有越来越轻薄的趋势,对于放置在桌上书写的方式而言,完全是符合当时的客观条件。根据现存的图像数据,宋以前的持纸书写显然没有任何支撑物,而是将纸张拿在手上直接书写。

当纸张为书法艺术提供更大且更平坦的空间时,桌子并未及时的出现,因此在持书习惯尚未改变的状况下,却也为书家带来新的书写困境。面对这样问题,古代书家能有什么解决之道?

折纸似乎是最可能的解决方式。因为当纸张面积缩小时,纸张本身的强度与支撑性便随之改变,更容易可以以直接持拿的方式书写。因此,将大面积的纸张折成连续的小行便是最简单而且可行的做法,不仅小面积提供较平坦稳定的书写面,与每一小行接触的两个平面又提供结构上的相互支撑,增加书写面的稳定性,使得书写面更挺更平坦。当然,为了纸张的每一小行的书写面能挺立于空中,折痕两侧的平面夹角就不能呈现水平,否则折线就马上失去加强纸面稳定性的功能,小行的平面便难以维持平稳挺立。因此,晋唐法书中那些折痕的主要功能显然就是书家为了持书时,可以拥有适合书写的稳定平面所施做。而王慈《汝比帖》、《尊翁帖》中折痕较宽,可以容纳两三行的现象,也显示折线的距离是以支撑力为考虑,与单字的大小无关,所以并不需要每一行都折。

不过,从传世书迹看来,多数是每一行都折,这很可能与早期丝绢先卷后书的书写习惯有关。当纸张发展出利用折痕稳固书写面的方式,桌子并未同时出现,所以将纸张卷曲持拿应该还是书家最熟悉的书写方式,而最适合的折法就是间距与字体大小配合,这样不仅可以提供稳定面,也容易将纸张卷起来持拿,过大的折痕则不利卷曲。至于王慈《汝比帖》与《尊翁帖》的较宽折痕,则反映出卷书方式的后续发展。也就是说,当书家习惯利用折纸痕来帮助书写后,原先只是为了提供持书的稳定书写面的卷纸方式已经不在那么重要,只要书家可以稳定持拿折过的纸张即可,因此折痕间距也可以不需要完全与字体一致。然而,无论纸张卷曲与否,间距与字体大小一致的折法确实可以提供最稳固的书写面,过窄当然影响书写,过宽则减弱平面的支撑性。此外,与字体大小相符的折痕还可以兼具定位功能,所以这种折法在晋唐法书中还是主流。

光是以上的简单推论尚不足完全证明折线与持书之间的关系,还必须从书迹上找到更多的直接证据来加以支持,所以保存最多节笔的孙过庭《书谱》便成为关键。由于《书谱》尺幅远较尺牍大上许多,因此直觉上容易被认定是置于桌上书写,而非拿在手上写。不过,孙过庭所处时代的主要书写方式就是持书,很难想象他可以超脱中国家具发展的历史,开始使用桌子来写字。尽管如此,本文还是从《书谱》密集出现的节笔进行分析,以证明此作确实是孙过庭折纸后持于手上所书写的作品。

根据《书谱》过去研究可以发现,目前尚未有学者提出这是持书的作品,多数人尚未意识到孙过庭并非在桌上书写《书谱》这个事实。若按照多数人的意见,此作乃是放置于桌上书写,那这些折痕当然与持书无关,因为没有持拿纸张的问题,唯一有可能的就是与书写定位有关,可以说就是为了书写整齐与美观而施做这些折痕。虽然这个可能性在先前的讨论已经完全被推翻,不过还是依据这个假设来模拟孙过庭的书写程序:首先将纸张卷成圆筒状,接着将之压平折出一行行所需的痕迹。为了便利书写工作的进行,在可以清楚看见折痕的原则下,纸张会尽量抚平后才进行书写。但是目前《书谱》上所反映出来的却非如此。

首先,全卷大量的节笔显示,孙过庭根本不在意折线的存在,很多情况下都是完全不考虑折线的位置,所以经常写在折线上。或许有人还是坚持那些写在折在线的笔画是出于不小心,不过这相当不合理,因为除了孙过庭在写《书谱》时常常粗心外,连包括王羲之在内的那些东晋书家也都犯同样毛病。这种跨越时空的集体不小心显得相当不可思议,从统计的角度看来,这些「不小心」反而更像是刻意的。因此,《书谱》上折线的存在并非单纯为了书写时的整齐与美观。

其次,经抚平后的平整书写面上的细小折痕基本上是不会产生那些夸张的节笔(图17),这些型态明显的节笔是需要比较高耸的折痕才会出现。也就是说,要产生这么多明显的节笔,孙过庭势必不能完全抚平折完后的纸张,这样在桌子上摊开来才会有高耸突起的折线,但是却会出现一行行弯曲的书写面︶︶︶︶︶︶︶︶。此外,不明显的节笔在《书谱》中也有不少(图18),说明两个相邻的书写面是接近平面的角度,也就是纸张确实被抚平,但是折痕处仍旧稍稍突起,呈现︺︺︺︺︺的状况。要产生类似《书谱》中节笔的多样性与复杂性,孙过庭在放置纸张时,折痕在有些地方要明显突起,有些地方要尽量压平,也就是说纸张不能平放,反而是要放得有高低起伏,这完全有违写字的常理。

所幸,《书谱》中保存一些特殊型态的节笔,可以完全反映出孙过庭书写时的折痕两侧的纸张夹角与毛笔之间的关系。表一中所列都有共同特色,就是左边线条较粗且为偏锋,右边则是正常的中锋书写,且纵向用笔有跨不过折线的状况。相较作品中正常书写的笔画状态(表二),可以见到孙过庭对于毛笔的控制,无论在使转顿挫或是轻重提按上,莫不娴熟至极。表二中后两行可以见到同一行中,用笔轻重的不同所产生的笔画粗细,单字虽有轻重之分,但是同一字中的线条粗细基本上是协调一致,而且也没有见到出现偏锋的状况。显然,这类正常的线条就是属于书写于平坦的纸面上。

表一中单字左侧较粗的线条很清楚可以看出皆是偏锋所写,也就是类似在平面上书写时,将毛笔往右倾斜下刷的效果(图19)。由于中国传统笔法中讲求中锋用笔,因此这种侧锋直刷的线条自然属于不好的用笔。此外,《书谱》全作的用笔还是以中锋为主,仅有在折线处才会出现这种不好的偏锋用笔。因此,很难解释这种侧锋用笔是出于孙过庭刻意的选择,最有可能还是与折痕有关。但是光折痕却又不足以产生一半偏锋,一半中锋的怪异状态。事实上,只要考虑将平面上侧锋直刷的书写方式转个角度(图20),变成下笔时笔锋是正的,但是纸面是倾斜的,就可以轻易地理解为何出现这种特殊的偏锋线条。也就是孙过庭在书写过程中,手中毛笔的角度与中锋用笔的概念一直都没有变,但是书写平面却产生角度上的剧烈变化。也就是孙过庭在书写左侧时,书写是呈现倾斜的状况,待笔毫跨过折痕后,右侧的书写面又恢复水平。书写过程中,孙过庭的书写动作保持一致的用笔,但是由于书写面的倾斜变化,使得同一个字中出现了左边侧锋而右边中锋的怪异书写现象。这也反映出,孙过庭在书写时不甚在意书写面的倾斜状态,故而维持着一贯书写的顺畅度。

线条右侧明显被折痕切齐的状况也很值得深入探讨(表一、表三),因为这意味着折线右侧的纸张平面要远低于毛笔的行进方向,不能与左侧在同一个平面上,类似︿这样的角度。当笔毫在折线左侧往右行进时,越过折线后,右侧的平面与笔毛间要出现足够的空隙,才会造成笔毫碰触不到纸张的现象,使得折线右侧出现线条切齐的状况。若是仅仅是平面上的小折痕,或是两个平面的角度较接近180度,根本不可能会有切齐的线条出现,仅会有稍微跳动的节笔现象。

显然,这些明显的偏锋用笔与右侧切齐的有趣现象说明,孙过庭在书写《书谱》时,折过的纸张不仅不能完全抚平,还要保持一定的夹角。出现明确节笔的地方也都是书写在呈现不同角度的书写面上︿,才会留下这些型态怪异的节笔。至于《书谱》如此规律出现的节笔,更证明书写时的纸张书写面就是一直维持在︿的状况,因为书写面与毛笔的不同角度而产生不同型态的节笔。至于孙过庭为何在书写《书谱》时,还保留了纸张曲折的状态,显然与定位无关,而是为了方便持于手上书写,让书写面有更好支撑力。类似左偏锋右正锋的线条,在其他早期书迹中也有,如王羲之《丧乱帖》(图21),应该都是基于相同的理由。

至于《书谱》那些不夸张的节笔,当然也不是放置于平面上书写,毕竟全作出于孙过庭之手,所以都是采取相同的书写方式。比较不激烈的节笔,与折痕两侧书写面的夹角有关,应当是持书时的角度恰好接近平面的缘故。《书谱》中第二、五、七、十、十一及十二纸则是全纸皆未出现节笔,也就是孙过庭在书写这几张时刚好避开折纸痕。这种时有时无的的节笔状况,其实也间接指出,折线对于书家的规范其实不大,书家还是依照自己的书写节奏与控制来写作。

《书谱》中出现这些型态各异的节笔,除了证明折痕两侧书写面的夹角不一致外,其实也说明这完全是出于持拿的结果,也就是孙过庭在转动或移动有折痕的书写面时,并不是每一次的转动或移动都可以到达最合适书写的角度,往往都会有所偏差。其实,书写面持拿的不精准,也反映出书写时的随意性与非正式性,书法本身并非被考虑的重点,重要的是书写的流畅与便捷性。

早期墨迹中也有很多不带节笔的作品。小尺牍的状况可以考虑成,纸张硬度与宽度不需要藉助折纸即可持书。但是像唐玄宗《鹡鸰颂》(图22)、智永《真草千字文》(图23)这类较正式的作品,【33】书家确实是有意识地将字书写在折线内,这时候的折线除了加强纸张支撑力外,当然也兼具书写定位功能。智永《真草千字文》每一张纸的行数(十六行)与行距都相同,推测应该是使用特定圆棒做中心轴来卷纸。相较之下,《书谱》的折法就比较不一致,二十一纸有十六行,而十九纸则有十九行。【34】《书谱》零乱的折法,无疑再次地凸显出此作书写时的随意性与其稿本的性质。

对于折纸书写,米芾也曾提及:

「少成若天性,习惯如自然!」兹古语也!我梦古衣冠人,授以折纸书,书法自此差进,写与他人都不晓。蔡元长见而惊曰:「法何太遽异耶!」此公亦具眼人。【35】

他也清楚指出这是古代的书写方式,可见当时宋人并不流行折纸书写,否则他不会特别提出来讨论。事实上,宋人也已经不需要折纸,毕竟纸张在桌面上已经获得所需的支撑。尽管米芾强调是古人来梦中传授,然依常理判断,应该是他从《书谱》或是其他晋唐名迹中悟出。

由于米芾对古代文物的搜集相当狂热,他必然接触到不少保存着古代书写方法的图像,例如他《书史》中提到的《女史箴图》,【36】以今日流传的本子看来,卷末即有持书的画面。因此,可以合理的推测,米芾对于古代持书可能还是有些概念,所以他可以提出折纸书这个概念。但因北宋的书写方式是完全彻底的改变,所以绝大多数的人对折纸书写的古法十分陌生。

米芾前面加了「少成若天性,习惯如自然!」并非没有意义,其实重点就是「习惯」二字。米芾在介绍折纸书之前先提到书写习惯,无非是暗示古代折纸书写与时人的方法不同,而且可能在当时人眼中是属于不可思议的事,犹如现代人无法理解晋唐书家如何折纸持书是一样的道理。也就是说,习惯在桌子上写字的人其实是很难接受持书的概念,不过就像米芾所说,这些不同都只是习惯使然。他也尝试将之吸收为自己的独特笔法,而且当时的人都不知道笔法从何而来,连蔡京(1047-1126)都认为「法何太遽异」。【37】米芾的书法中确实可以找到一些节笔型态的笔画,也就是他最终是将节笔型态的线条融合到他个人书法中,他不是依靠突起的折痕来产生节笔,而是以运笔动作在平坦的书写面来完成。由于时空的差异,米芾对于折纸书的尝试,并未在后世引起很大回响。

五、尺牍中的节笔

节笔是晋唐时期折纸持书下的产物,而且带有某种随意性。《书谱》中大量节笔与涂改痕迹,都清楚表明此作的非正式性,很可能是属于稿本,因此出现文句脱误也就不足为奇。【38】《书谱》以外的节笔现象,大多数保存在王羲之等东晋人的尺牍上,是否同样带有随意性就值得深入探讨,因为牵涉到目前传世晋人尺牍作品中的稿本与底本议题。关于这个问题,祁小春已有深入研究,不仅相当有贡献而且深具启发性。

东晋时期的士族,相当重视书翰礼仪,除了可以用来显示身份与地位之象征,还能对于世人有示范的作用。根据文献记载,王羲之生前书名已显,而王献之寄简文帝司马昱(321-372)书翰里,还嘱咐对方保存自己书翰,【39】他们父子二人可以说完全意识到自己尺牍的珍贵性与可能被收藏的状况。以王氏父子对自己书法珍重的程度,可推知他们在书写尺牍的态度应该是比较谨慎,所以很可能先书写底稿,甚至是誊写数次再择其中佳者寄出,至于未丢弃的誊本,可能就会以底稿的形式被保存下来。因此,流传到今日的书迹中,有部分就是属于这些未曾寄出的书翰誊本或底稿。此外,晋朝士族高官也确实有保存底稿的习惯,郗超就曾将自己寄给桓温的信稿保存下来,以备将来不时之需。【40】

王羲之最富盛名之法帖《十七帖》(图24),共收刻书翰二十九通,受信人有周抚跟郗?帧S心芰ν苯挠攵喾降氖榧虮4嫦吕矗Ω弥挥型跫抑耍浴词咛岛芸赡芫褪羌某鍪樾诺牡赘濉!�41】类似的状况也出现在《万岁通天帖》中。《万岁通天帖》又称唐摹《王羲之一门书翰》、《王氏宝章集》。万岁通天二年(697),凤阁侍郎王方庆献出他十一代祖王导,十代祖王羲之、王荟,九代祖王献之、王徽之、王珣,一直到他曾祖父王褒,王家一门二十八人的墨迹珍本十卷献出。【42】武则天命人摹搨后,将原作发还王方庆,传为佳话。【43】一门二十八人的尺牍,除了年代不同外,收信人也都不同,王方庆如何可以完整汇集这二十八人的作品,最可能的解释就是这些都是未寄出的信件底稿,才会如此完整地被保存在王氏后人手上。

此外,《丧乱帖》属于诸告凶书类别,经过祁小春的归纳整理发现,法帖中所见此类书信也多是以行楷书写,与此作率意且变化剧烈的书风不类,所以推测应该也是一件底稿,因此书写特别匆忙且急促。【44】

巧合的是,上述讨论可能是稿本的《丧乱帖》、《十七帖》(《远宦帖》为仅存双钩墨迹)、《万岁通天帖》中,行草类作品几乎都可以见到明确的节笔。【45】节笔的存在,无疑反映出书家在书写时并未相当关注书法质量,内容与思绪的连贯才是这些作品存在的意义。整体而言,这批带有节笔的作品,多带有某种随意性,书风洒脱率真,思毫没有矫揉造作。这些率意且不加修饰的尺牍自然不适合寄出,所以可以合理地推测,它们应该都是当时被保存下来的底稿。事实上,从东晋时期十分注重个人形象风神与修饰的观念来考虑,不难想象每一封寄出去的信,会修饰成怎样的完整状态,绝对不可能像这些带有节笔的率意之作。

晋唐传世作品中书家所认可寄出的尺牍风格为何?根据祁小春推测,有一种状况是从诸多誊本中择一寄出,其中不用的誊本当然也会被保存下来,而且可以确定风格会接近寄出本,这可以解释王羲之传世多本尺牍内容接近或相同之状况。【46】这一类书家精心书写的书翰,所幸〈万岁通天帖〉中还保存一些,书写时谨慎小心,刻意避开折线,如王羲之《姨母帖》(图25)、王献之《廿九日帖》(图26)等。

多数的晋人尺牍都带有节笔,或许都带有稿本的性质,但也都成为当前研究东晋书风的重要标准。然而,这些稿本基于种种理由不适宜寄出,不过却因为副本保存的观念,让这些作品阴错阳差地成为他们的书风代表。当然,这些稿本也不是完全没有艺术价值,毕竟这些底稿也是在书家认同的状况下被家族保存下来,所反映出的其实是更接近他们真实而未加修饰的一面。【47】

持书、折纸与节笔的关系,从唐代桌椅开始逐渐普及后就产生变化,因为书家也开始可以将纸张放置桌面书写。以颜真卿为例,他传世《刘中使帖》(图27),字体尺寸乍看之下容易推测为放置在桌子书写,不过在四、五、六行出现节笔,显示这也是一件出于折纸书写的尺牍。有趣的是,字体较小而且确定是稿本的《祭侄稿》,直觉上应该会存在很多节笔,然而却仅于第九行「人心……」(图28)见到明显节笔,多处行间字迹交错处完全没有折纸痕迹,显示此稿可能是整张纸摊在平面上书写,而第九行的折痕可能是偶然压出的。由于唐代处于转变期间,因此对于该时期的书迹得视个案而调整,不可一概论之。【48】

结语

不仅现代人不熟悉持书的方式,自从北宋桌椅普及以后,持书就完全从书法史上消失,便捷的桌面让人们不再缅怀过去。桌子便捷之后,一直到今日,书写方法可以说基本上固定下来,桌面大小也限制书法作品的大小,尽管仍有出格之巨幅大作,不过并非书史主流。桌子可以说自北宋开始,即进入书法文化的核心,不仅对于创作是如此,连文房清翫也都以桌子为基础发展起来。

折纸是为了便于持书,而稿本的性质、折痕与持书又产生了节笔的现象。在中国书法史上,长期忽视唐宋之际书写方式的改变,使得折纸与节笔屡屡被淡忘与误解。即便有所发现,也往往因为持书传统的消失与陌生,而使得整个因果关系变得模糊难解。因此,藉由重建晋唐时期的实际书写脉络,不仅可以对这些珍贵的早期书迹有更深的认识,也能厘清长久以来无法解释的折纸与节笔现象。

注释

【1】松元芳翠,〈孙过庭‧书谱の新研究〉,《书海》,1929年,引用自谷村隽堂,〈书谱节笔与折罫〉,《中国法书ガイド38唐孙过庭书谱》(东京:二玄社,1988),页16;松元芳翠,〈关于孙过庭《书谱》之节笔〉,《书苑》,1:7(1937)。

【2】启功,《启功丛稿‧论文卷》(北京:中华书局,1999),页89。

【3】西川宁,〈书谱三事-ゲツパー博士に寄す〉,《西川宁著作集》(东京:二玄社,1991),第二卷,页52-53。

【4】谷村隽堂,〈书谱の节笔と折罫〉,《中国法书ガイド38书谱》(东京:二玄社,1988),页16-21。

【5】钟民丰,〈「书谱」节笔及古法帖折纸方法之探索〉,《故宫文物月刊》,115(1992.10),页24-45。

【6】张小庄,〈王书「触笔」论-与日本国谷村熹斋先生商榷〉,《南京艺术学院学报(美术与设计版)》,2005年第3期,页86-88。

【7】王祥北,〈「触笔」与王羲之书法〉(首都师范大学硕士论文,2009)。

【8】郑付忠,〈书法「节笔」浅识〉,《书法赏评》,2009年第4期,页27-33。

【9】出现节笔的书迹,详见钟民丰,〈「书谱」节笔及古法帖折纸方法之探索〉,《故宫文物月刊》,115(1992.10),页24-45。

【10】谷村熹斋,〈「右军笺」的推想〉,收于华人德、白谦慎编,《兰亭论集》(苏州:苏州大学出版社,2000),页162-168。

【11】富田淳,〈关于日本现存之《丧乱帖》、《孔侍中帖》、《妹至帖》〉,《中日古代书法珍品特集》(上海:上海博物馆,2006),页39-43。

【12】此帖改定王慈,请参考启功,〈《唐摹万岁通天帖》书后〉,《名家翰墨丛刊中国名家法书全集5王羲之/万岁通天帖》(香港:翰墨轩出版有限公司,1997),页62。

【13】历代执笔法与生活用具之间的讨论,请参考沙孟海,〈古代书法执笔初探〉,《沙孟海论书丛稿》(台北:华正书局,1988),页204-206;本文中关于持纸书写姿势与笔法之间的探讨与图像数据来源,主要参考孙晓云,《书法有法》(台北:未来书城,2003),页74-91。孙晓云此书对于古代笔法进行详实而客观的考察,找出历代笔法的发展与书写之间的关系,是近年来研究古代笔法最重要的著作。尽管书写姿势在唐宋间的转变屡经学者提出,然近年来的书法史研究并没有明显的响应,多数的研究者还是将历代写字执笔姿势假设成相同的,鲜少针对书迹与执笔方式作专题式的探讨。

【14】柯嘉豪,〈倚子与佛教流传的关系〉,《中央研究院历史语言研究所集刊》,69:4(1998.12),页727-763、750。

【15】本文以文人书家为探讨主体,故暂不讨论写经书法的书写方式。

【16】关于中晚唐草书僧的讨论,详黄纬中,〈中晚唐的草书僧〉,《唐代书法史研究集》(台北:蕙风堂,1994),页40-45;王元军,〈书法中的佛光禅影:中晚唐禅僧书法〉,《唐代书法与文化》(台北:东大图书,2009),页47-58;黄纬中,〈唐代草书僧高闲散论〉,《怀素自叙帖与唐代草书学术研讨会论文集》,页伍—1-13。

【17】「旭,苏州吴人。嗜酒,每大醉,呼叫狂走乃下笔,或以头濡墨而书,既醒自视,以为神不可复得也!世呼张颠。」(宋)宋祁,《新唐书》(台北:鼎文,1989),卷202,页5764。

【18】关于八到十一世纪狂草书的发展与演变,请参考卢慧纹,〈从神机到人文:盛唐到北宋的草书之变〉,《故宫学术季刊》,第28卷第4期(2011年夏),页1-58。(清)王琦,《李太白集注》(文渊阁四库全书),卷8,页30。

【20】崔咏雪,《中国家具史.坐具篇》(台北:明文书局,1986),页88-96。

【21】「唐僧怀素,姓钱,零陵人。得二王真迹及二张草书而学之,漆盘三面俱穴。赠之诗歌者凡三十九人,皆当世名流,颜真卿作序,李白诗云:『少年上人号怀素,草书天下称独步。』即此。」(明)彭大翼,〈草书独〉,《山堂肆考》,卷147,页10。

【22】卢慧纹,〈从神机到人文:盛唐到北宋的草书之变〉,《故宫学术季刊》,第28卷第4期(2011年夏),页18。

【23】(宋)王谠,《唐语林》卷六,收于《笔记小说大观(十三编)》(台北:新兴书局,1976),册4,页2571。

【24】书史上流传有〈唐颜真卿述张长史笔法十二意〉,收于《历代书法论文选》(上海:上海书画出版社,2002),页277-280。

【25】(宋)黄庭坚,〈书吴无至笔〉,《豫章黄先生文集》卷二十五,收录于《四部丛刊初编》(台北:台湾商务印书馆,1965),第54册,页287。

【26】「东坡平生喜用宣城诸葛家笔,以为诸葛之下者犹胜它处工者。平生书字,每得诸葛笔则宛转可意,自以为笔论穷于此。见几研间有枣核笔必嗤诮,以为今人但好奇尚异,而无入用之实。然东坡不善双钩悬腕,故书家亦不伏此论。」(宋)黄庭坚,〈跋东坡论笔〉,《豫章黄先生文集》,卷29,页325。

【27】关于北宋文人如何面对与因应唐宋之际书法文化变革,笔者另有专文讨论。

【28】(晋)成公绥,〈隶书体〉,收于《历代书法论文选》(上海:上海书画出版社,2002),页10。

【29】孙晓云,《书法有法》,页68-70。

【30】钱存训,《书于竹帛》(上海:上海书店出版社,2002),页114-116。

【31】钱存训,《书于竹帛》,页128。

【32】孙晓云,《书法有法》,页78。

【33】分纸的说法及节笔的统计请参考富田淳,〈「书谱」撰述の形体について〉,《东京国立博物馆研究志》,1996年6月(通542),表一、页55。

【34】钟民丰,〈「书谱」节笔及古法帖折纸方法之探索〉,《故宫文物月刊》,115(1992.10),页38。

【35】(宋)米芾,《海岳名言》,《宋代书论》(长沙:湖南美术出版社,1999),页184。

【36】「女史箴横卷,在刘有方家已上,笔彩生动,髭发秀润,太宗实录载:购得顾笔一卷。」(宋)米芾,〈晋画〉,《画史》,收于《美术丛书》(台北:艺文印书馆,1947),册10,页4。

【37】亓汉友,〈米芾折纸书考析〉,《书法报》,2010年第3期(1月20日),第1版。

【38】有学者从《书谱》修改处采用点去与换纸书写,提出《书谱》并非稿本,而是一件草书作品,详见李郁周,〈故宫卷《书谱》是「一件」草书作品-《书谱》称名、存佚、用纸、改写与分卷问题〉,收录于莫家良、陈雅飞编,《书海观澜(二):楹联‧帖学‧书艺国际研讨会论文集》(香港:香港中文大学艺术系、香港中文大学文物馆出版,2008),页291-311。

【39】「羲之书在始未有奇殊,不胜庾翼、郗?郑势淠┠辏嗽炱浼3⒁哉虏荽疴琢粒烈允疽恚硖痉R蛴媵酥樵疲何嵛粲胁⒄虏菔槭剑鍪ВM疵罴S谰:黾阆麓鸺倚质椋廊羯衩鳎倩咕晒邸!埂ⅰ缸泳闯<阌爰蛭氖碇剑庾詈笤疲好翊耸樯鹾希复嬷4耸槲感Γ咦婧蟮靡源屯跷涓眨瓷蠼窈卧凇!梗铣┯蔟槪堵凼楸怼罚沼凇斗ㄊ橐肌罚ū本喝嗣衩朗醭霭嫔纾�2004),卷2,页41、42-43。

【40】「《三十国春秋》:超既与桓温善,而温有不臣之心,?稚疃褚越氤3偻觯矫湃嗽唬骸何嵊杏牖肝率槭璨菀幌洌居僦执笕四曜穑乇宋帧N宜篮螅舸笏鹈呤常沙蚀讼涫椤!患白洌�?止杉玻湃顺蚀耸椋允怯牖肝履笔隆4笈岱僦T唬骸盒∽铀篮尥硪樱 弧梗ㄌ疲┬磲裕篡担督ǹ凳德肌罚ㄎ脑ǜ笏目馊椋�9,页24。

【41】祁小春,〈官奴考-王羲之晚年生活中诸问题综考〉,《迈世之风-有关王羲之资料与人物的综合研究》(台北:石头出版社,2007),页482-483。

【42】「则天以方庆家多书籍,尝访求右军遗迹。方庆奏曰:『臣十代从伯祖羲之书,先有四十余纸,贞观十二年,太宗购求,先臣并已进之。唯有一卷见今在。又进臣十一代祖导、十代祖洽、九代祖珣、八代祖昙首、七代祖僧绰、六代祖仲宝、五代祖骞、高祖规、曾祖褒,并九代三从伯祖晋中书令献之已下二十八人书,共十卷。』则天御武成殿示群臣,仍令中书舍人崔融为《宝章集》,以叙其事,复赐方庆,当时甚以为荣。」(后晋)刘昫,《旧唐书》(台北:鼎文书局,1989),卷89,页2899。

【43】「后不欲夺志,遂尽模写留内,其本加宝饰锦缋,归还王氏。」(唐)窦臮《述书赋》,《法书要录》,卷6,页199。

【44】祁小春,〈王羲之的《丧乱帖》也许是一件底稿?〉,《书法报》(总第1106期)第11期(2006年3月15日),第十八版。

【45】从传世书迹与摹本看来,带有节笔的作品确实都具有稿本的特性,但是没有节笔的作品是否代表不是稿本的推论则无法成立。传说中《兰亭序》当然属于稿本,但此作的真伪与版本一直未有定论,包括最著名的神龙本也都众说纷纭,因此在《兰亭序》真伪未解决前,本文拟不探讨此作。

【46】祁小春,〈官奴考-王羲之晚年生活中诸问题综考〉中注释24,《迈世之风-有关王羲之资料与人物的综合研究》(台北:石头出版社,2007),页500。

【47】王帖真相的详细探讨请参见祁小春,〈王羲之书迹探源及其展开〉,《请循其本:古代书法创作研究国际学术讨论会论文集》(南京:南京大学出版社,2010),页146-166。

【48】此部份的实际情况确实有待进一步厘清,不过目前受限于资料过于稀少,因此仅能得出此一概略结论,笔者也仍持续此方面的研究与资料搜集。

网址:陈志平︱《四体书势》中的“体”“势”与晋唐书法艺术观念之生成 http://mxgxt.com/news/view/1008074

相关内容

“书圣”王羲之:以书法美学的范式革命,开创了中国书法艺术新纪元让书法艺术融入时代与生活

楷书四大家之首颜真卿:书法史上人格美与书法美的完美典范

胡抗美:书法艺术归根结底是“形势”的较量 | 大米艺术

孙晓云评春晚《笔走龙蛇》:书法和武术都体现中国精神

陈元成先生荣获「墨缘堂艺术大赛」 书法一等奖

专访|钱浩:认为书法是“线条的艺术”,是对书法的降维

王江鹏评《以王羲之的名义》|经典书法作品的多学科观察与艺术社会史重构

陈永军草书书法作品《自作词·刘洪彪六十岁墨迹展》

“颜体”的诞生:颜真卿晚年书法与宋代文人政治